三疊系下統(tǒng)周沖村組地層對銅礦的成礦作用

袁 輝

(江西省地質礦產勘查開發(fā)局贛西北大隊,江西 九江 332000)

三疊系下統(tǒng)周沖村組地層,是當前礦產資源中,較為常見的一種地層,其地表多呈現(xiàn)黑色,主要為灰?guī)r、白云巖、泥晶灰?guī)r等巖性,且?guī)r性質地較軟,多呈砂性,但是地層厚度一般在121m~427m之間[1]。目前,眾多地質勘查人員發(fā)現(xiàn),大部分的大型銅礦的出產地,都能發(fā)現(xiàn)三疊系下統(tǒng)周沖村組地層的身影,認為三疊系下統(tǒng)周沖村組地層,對銅礦的成礦存在一定作用[2]。尤其是近年來,地質勘查技術不斷完善,國內也開展眾多地質勘查研究小組,調查地質變化、不同礦床的產生因素、地質構造、礦區(qū)演化等,并取得了重要的成果,認為三疊系下統(tǒng)周沖村組地層對銅礦的成礦存在一定的作用,卻也有學者否認這一說法,產生一定的爭議[3]。為此提出研究三疊系下統(tǒng)周沖村組地層對銅礦的成礦作用這一課題。

1 三疊系下統(tǒng)周沖村組地層構造演化作用

三疊系下統(tǒng)周沖村組地層,在時間的作用下,形成統(tǒng)周沖村組地層,可以分為印支期早期、燕山晚期晚侏羅世、燕山晚期早白堊世等三個時期。

1.1 印支期早期構造演化作用

在印支期早期,所存在的板塊拆離運動變化,加快了巖漿侵蝕的速度,導致部分地殼,在巖漿的作用下,出現(xiàn)分熔現(xiàn)象,并在地底形成花崗閃長斑巖母巖漿。這種母巖漿具有高鍶元素、低釔元素的性質,此時,這種性質的巖石,會增加巖漿上侵作用,但是,該時期的地層,還會受到區(qū)域斷裂的控制,降低巖漿上侵作用,在這兩種作用下,會加速銅礦床的形成。

從上述分析中可以看出,印支期早期,主要存在的構造演化,是由板塊拆離運動變化,引起巖漿運動,形成熱液脈型銅礦床。而在礦床形成的過程中,三疊系下統(tǒng)周沖村組地層,所具有的花崗閃長斑巖,更是與銅礦形成存在密切關系,該巖石具有的準鋁質-弱過鋁質、鈣堿性系列等性質,及其所具有的微量元素,對于礦石具有極高的親近表現(xiàn)。而其缺少的稀土元素和高場強元素,卻與埃達克變質巖一致。尤其是銅礦的成礦物質,多是來源于巖漿,在巖漿的高溫、高鹽度的作用下,產生流體,與巖漿水融合,隨著時間的流逝,在后期與大氣降水混合,其巖漿水所具有的高溫及沸騰特點,會在大氣降水的作用下,不斷降低,從而導致銅元素在三疊系下統(tǒng)周沖村組地層析出沉淀,也是銅產生的關鍵,由于該銅礦床的形成過程,受三疊系下統(tǒng)周沖村組地層,斷裂構造演化作用明顯,因此在該作用下形成的銅礦床,屬于“熱液脈”型銅礦床。

1.2 巖漿活動對成礦的影響

巖漿活動直接形成巖漿期后高溫成礦熱液流體同時驅動其環(huán)流。巖漿激活圍巖中的成礦物質隨地下水升溫流動,出現(xiàn)了巖漿熱液與地下水摻和的混合熱液流體。隨著熱流體在三疊系下統(tǒng)周沖村組地層對流循環(huán)并萃取圍巖中的成礦物質,礦源層逐漸為成礦熱流體提供了大量的成礦元素和揮發(fā)組分,使成礦熱流體數(shù)量增多,成礦物質大量富集,擴大了成礦作用的空間。

1.3 燕山晚期晚侏羅世時期構造演化作用

燕山晚期晚侏羅世時期,存在洋殼運動,其在運動過程中,對地殼的擠壓作用,導致地下地殼厚度不斷增加,產生榴輝巖相。而在洋殼的擠壓作用下,也會導致巖漿運動更加劇烈,更快地侵入地殼,在巖漿對地殼的不斷加熱下,導致地殼部分產生熔融現(xiàn)象。

此時,可以確定巖漿運動后,所產生的巖體為花崗閃長斑巖母巖。在這種巖漿的作用下,會增加其接觸帶與周沖村組地層的接觸,產生結晶分異現(xiàn)象,在長時間的作用下,產生敦化金雞嶺斑巖型銅礦床。

在燕山晚期晚侏羅世時期,基于上述分析結果,礦床的形成,主要與洋殼的運動有關,其產生的巖石巖性,屬于埃達克質巖,與礦床的Lu-Hf同位素來源極其相近。其成礦作用與印支期早期構造演化成礦作用,極其接近,唯一的區(qū)別就是巖石成因不同。在燕山晚期晚侏羅世時期,巖石是由于大比例下地殼與小比例古老下地殼混合后部分熔融,在兩種巖石熔融后,又經歷了結晶分異的作用,產生熱液礦化蝕變分帶現(xiàn)象,從而形成斑巖型銅礦床。

除上述原因,加快銅礦床的形成,還與巖漿的大規(guī)模入侵活動有關。此時,巖性主要為花崗閃長斑巖,其具有準鋁質、鈣堿性系列的特性,再加上地殼的部分熔融作用,所產生布敦化斑巖型銅礦床。而在這兩種銅礦床的形成中,都離不開流體沸騰作用。

1.4 燕山晚期早白堊世時期構造演化作用

燕山晚期早白堊世時期,正處于燕山晚期晚侏羅世時期,洋殼運動結束后的時間段,開始構造地帶伸展,此外,洋殼運動結束后,進入了后撤階段,在燕山晚期早白堊世時期,給三疊系下統(tǒng)周沖村組地層,帶來了大面積的拉伸作用,且在拉伸用下下,讓原本已經靜止不動的巖漿,伴隨著拉伸的作用,開始廣泛的巖漿運動。在燕山晚期早白堊世時期,所產生的構造演化變化,促使三疊系下統(tǒng)周沖村組地層,石圈地幔發(fā)生拆沉作用,其地層中軟流圈,所具有的鎂鐵等元素物質,伴隨著巖漿的運動,開始大量上涌,且上涌的同時,攜帶極其恐怖的熱量。此時的三疊系下統(tǒng)周沖村組地層,產生了132Ma的花崗斑巖、130Ma的閃長巖、126Ma的閃長玢巖等巖性。

在印支期早期、燕山晚期晚侏羅世地質變化下,對于銅礦的形成,都有流體沸騰作用的身影。在燕山晚期早白堊世時期,經過上述的構造演化作用,形成了大量的脈巖,再加上克洋與古太平洋構造域同時控制,在三疊系下統(tǒng)周沖村組地層銅礦化形成過程中,產生的主要巖體為二長巖,具有準鋁質一弱過鋁質、鉀玄巖系列巖性,經過地幔物質與地殼物質混合,在巖漿的作用下,產生熔融現(xiàn)象,經過時間的流逝,將晶體分離,最后形成巖體。而巖漿源的成礦流體中,又具有高溫、高鹽度的NaCL-H2O體系,及其存在的沸騰作用,促使礦質沉淀,從而在三疊系下統(tǒng)周沖村組地層,形成典型的“熱液脈”型礦床。

2 三疊系下統(tǒng)周沖村組地層含礦性

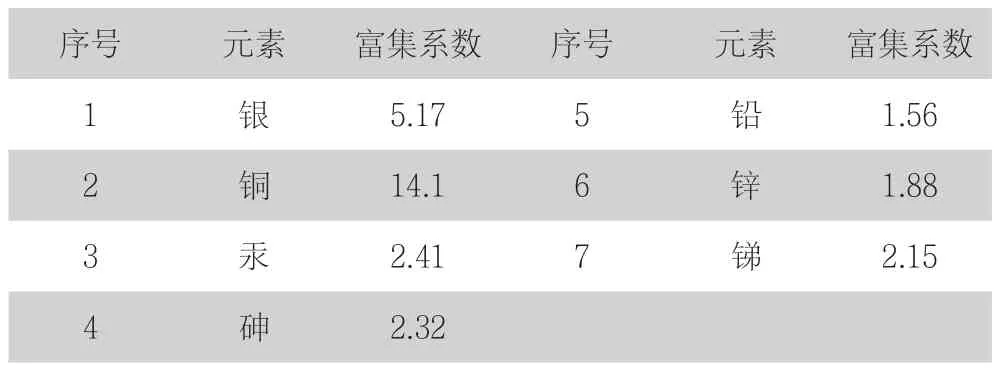

基于引言對三疊系下統(tǒng)周沖村組地層的介紹,可以判斷三疊系下統(tǒng)周沖村組地層銀、銅、鉛、鋅等化學元素含量較高,且這些化學元素的富集系數(shù),均大于1。為此統(tǒng)計了三疊系下統(tǒng)周沖村組地層,主要含有的碳酸鹽巖中,元素富集系數(shù),如表1所示。

表1 碳酸鹽巖元素富集系數(shù)

從表1中可以看出,三疊系下統(tǒng)周沖村組地層,總共含有7種金屬元素,且其中銅的元素富集程度最高,其次是與銅伴生出現(xiàn)的銀,剩下的汞、砷、鉛、鋅、銻等金屬元素富集度相差不多。而其中,砷元素的富集系數(shù)達到了2.32,表明在該地層中,含量明顯偏高,表明該地層出現(xiàn)過熱液活動,與上一章節(jié)分析相符。可以推測出,是由巖漿噴流作用引起的。

3 結束語

綜上所述,此次研究三疊系下統(tǒng)周沖村組地層對銅礦的成礦作用,從地層構造演化作用著手,分析三疊系下統(tǒng)周沖村組地層對銅礦的成礦作用。但是此次研究的三疊系下統(tǒng)周沖村組地層對銅礦的成礦作用,未曾研究該地層的構造控礦性、物理化學因素。

因此在今后的研究中,還需深入研究該地層的構造控礦性、物理化學因素,深入分析三疊系下統(tǒng)周沖村組地層對銅礦的成礦作用。