漢廣陵王墓博物館:兩千年前的黃腸題湊

文/欽若

漢廣陵王墓博物館位于揚州市蜀岡風景區一帶,館前是連接著揚州數個景點的平山堂東路。從平山堂東路向北轉上友誼路,就能看到一對巍峨的漢式闕樓,踏上數十級的臺階一路走上闕門,似有一種“九天閶闔開宮殿”的儀式感。步入闕門后有一條筆直的石板路,路盡頭就是廣陵王地宮。地宮上建有一座地面建筑,實際上就是供參觀游覽的正廳,但被設計成漢式宮殿的模樣。華麗的飛檐、穩固的斗拱、厚重的石柱、寬敞的門廊,灰白色的建筑基調既遙應漢代宮室的古樸,又彰顯著王陵的肅穆。在廣陵王地宮東北方50米處是另一座漢式宮殿建筑,即廣陵王后地宮。兩座地宮的位置照應天山一號墓與二號墓的位置,復原了廣陵王與王后同塋異穴的墓葬樣式。

天山漢墓

公元前117年,漢武帝劉徹封其四子劉胥為廣陵王,領廣陵、江都、高郵、平安四縣,定都廣陵,劉胥也是歷史上第一位廣陵王。之后,廣陵國與廣陵王幾經廢立,終在時代的更迭中湮于歷史。

1979年,高郵縣天山鄉境內的神居山上,車輛往復,爆破轟隆,這里的采石工作已經持續了十多年。一次爆破后,山上出現了一個黑洞,洞下竟是一座古墓。同年5月,中國社會科學院考古研究所、南京大學歷史系、南京博物院、揚州博物館、高郵縣文管會等派代表組成考古隊,進入天山鄉神居山發掘古墓。在歷時兩年的考古發掘中,考古隊先后發現兩座漢代巖坑木槨墓,相距50米,分別被命名為“天山一號漢墓”和“天山二號漢墓”。根據出土文物考證,這兩座漢墓就是第一代廣陵王劉胥和其王后的陵墓。“山中無甲子,寒盡不知年。”兩千載的寒來暑往后,古老的廣陵遺跡終于與世間再度相逢。

天山漢墓規模之龐大、工程之繁浩實屬罕見。一號墓墓坑深18米,東西寬23米,南北長28米,墓道長60米;二號墓坑深達25米,四壁留有三級臺基,逐級內收,坑底長19.8米,寬14.8米。筑建這兩座漢墓,僅開鑿山石就需近6萬立方米,在兩千年前的西漢,這近乎是一場愚公移山的壯舉。

黃腸題湊

蜀岡地宮

兩座漢墓出土了近千件文物,其中木雕漆器尤為精美,漆塌、木履和成套的浴具更為漢代考古少見。但這些都比不過出土之初就轟動海內外的兩座木槨——“黃腸題湊”。“黃腸題湊”是漢代木槨形制,為帝王專享,天山漢墓里的“黃腸題湊”以其規模之大、規格之高、形制之復雜、用料之考究震驚世界,并且它們也是同類文物中保存最完好的。但因天山鄉神居山常年開采山石,兩座古墓不再適合就地保護。

1982年,國家發文決定在揚州市內的蜀岡地區建館復原墓室,將天山漢墓整體搬遷至新館,于是蜀岡的漢廣陵王地宮落地而成。十年后,在完成建筑、裝潢、布展等工作后,揚州漢廣陵王墓博物館正式對外開放。

金縷玉衣

木槨結構圖

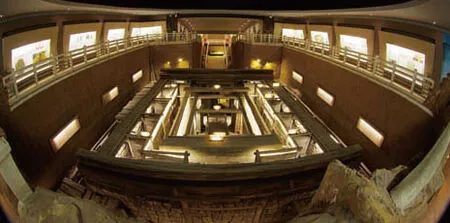

地宮全景

中國古代貴族墓葬講究“事死如事生”,天山漢墓里出土的各種生活器具即是印證,而漢廣陵王墓博物館的整體設計理念也包含了這一傳統習俗。整個博物館猶如一座小型的漢代宮苑,從巍巍宮門到莊嚴宮室,從園中曲徑到磚畫裝飾,春可賞桃花爛漫,秋可觀松柏蒼勁,仿佛這里真有一代王侯深居其中。因此,這個園林式的博物館還有一個雅致的別稱:漢陵苑。

漢廣陵王博物館的主體即是兩座地宮。步入廣陵王地宮的前廳,可見廳室右側展放著一件晶瑩剔透的金縷玉衣。玉衣是漢代貴族的喪葬殮服,玉片穿孔以金、銀或銅絲線連綴制成,其中以金縷玉衣為最高規格,原則上是天子專享,不過漢代天子也會將這種最高規格的喪葬儀禮賜給王侯功勛。廣陵王地宮里的這件金縷玉衣依據天山漢墓里的金縷玉衣殘片復原而成,流光溢彩間可以窺見兩千年前的精藝與超出時代的奢華。地宮入口處放著如此高規格的喪葬殮服,讓人不禁期待這地宮里又是何等壯觀。

帝王墓葬與盜墓工具共存

由臺階向下步入地宮,豁然可見地宮中央一個巨大的方坑,坑中是一個巨型木槨。木槨長16.65 米、寬14.2 米、高4.5 米,總面積達237平方米,分為外藏槨、中槨、內槨三層。內槨分前后兩室,后室放梓宮,前室為便房,而以內槨為中心分前后二庭、東西兩廂,東西兩廂房又被分為數個小室,內置木俑、木獸、陶器、漆器、銅錢等隨葬品,小室門扉、壁板上有食官內戶、中府內府等字樣,體現出漢代宮廷建筑的典型風格。它實際就是保存在地下的一座漢代宮廷建筑的縮影。

整個木槨最引人注目的還是內槨的前后二庭、東西兩廂與外藏槨之間的結構,似是木槨的一圈承重墻。而“墻磚”則是一塊一塊長寬約40 厘米、縱深約1 米的方形木樁。木樁均由整木鋸成,共856 根,木樁與木樁之間通過榫卯結構連接,密實而牢固,穩重又氣派。這一結構就是“黃腸題湊”。“黃腸”指柏木的木心,呈淡黃色,“題”指木頭朝向根部的一端,“湊”指聚合拼湊而成的結構,“黃腸題湊”就是以木代磚筑在木槨的外側,穩如城墻,它也是漢代帝王級別的墓葬規格。而廣陵王地宮里的“黃腸題湊”不僅保存完好,在用料上更以金絲楠木代替柏木,如此粗壯的金絲楠木,每一棵都要上千年的樹齡,而整個木槨共耗費楠木540 立方米。在廣陵王后地宮里也有一座金絲楠木制的“黃腸題湊”式木槨,除面積略小以外,結構上與廣陵王地宮里的近乎一致。

木槨中出土的其他文物則放置在地宮的四周,環地宮一圈可仔細觀覽。不過參觀者在觀覽過程中或許會產生疑惑:這些陪葬品大多古拙簡樸,似乎與“金縷玉衣”“黃腸題湊”這種帝王規格的葬儀不相稱。不過地宮墻角處的三個木梯解釋了一切。木梯十分簡陋,似乎是用刀在木頭上臨時砍成,參觀說明上解釋:這就是盜梯——盜墓者用來出入墓室的梯子。展區中的一把洛陽鏟更是與盜梯兩相呼應。原來,這兩座漢墓不知何年何月就已遭了盜墓者光顧,難怪出土的陪葬品少有精美貴重之物。

簡陋粗糙的盜梯和銹跡斑斑的洛陽鏟,似乎在千百年的時光濯洗中也成了整個墓葬的一部分,這些盜墓痕跡默默地標記著與墓葬有關的另一種文化、另一段故事。當最尋常的盜墓工具與最奢華的墓葬規格同時出現,強烈的對比足可激起人們的好奇與想象,讓人不禁遙想這座廣陵王墓在漫長的兩千年里承載的命運與傳奇。