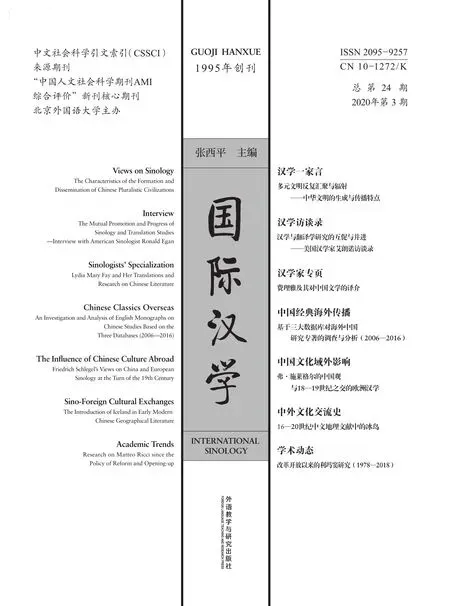

改革開放以來的利瑪竇研究(1978—2018)*

□ 代國慶 林金水

引 言

作為近世首位成功進入中國,駐居北京的歐洲人,利瑪竇(Matteo Ricci,1552—1610)頗具傳奇色彩的人生經歷不僅值得稱道,其身后遺產更值得認真對待及研究。近40 年來,中國學術界對利瑪竇展開了全方位的研究,其廣度和深度都已超過西方學術界,很大程度上改變了西方學者主導的局面,成為利瑪竇研究的中堅力量。

改革開放最初幾年,有關利瑪竇的研究較為集中地圍繞著利瑪竇的歷史評價問題展開,并一改先前的舊說陳見。1983 年第1 期《歷史研究》在組稿時,有意挑選那些以往中斷而在改革開放后重新加以討論并取得新進展的論文。首篇為葉曉青的《西學輸入和中國傳統文化》,以寬宏的視野梳理了300 年來中西文化交流與碰撞的歷史進程,不可避免地提及利瑪竇、徐光啟(1562—1633)等人;末尾“學術動態”欄目的《上海將影印出版〈徐光啟遺著〉》學術信息與之相呼應,特別指出了顧廷龍(1904—1998)、朱維錚(1936—2012)等人影印出版的八種較為罕見的徐光啟著作,其中兩種現藏于巴黎和牛津,并明言法國國家圖書館收藏的明刻本《徐氏庖言》“系明末傳教士離華時帶去的”。上述兩文討論的主題雖均非利瑪竇,但對傳教士或利瑪竇并沒有忽略。第二篇文章《利瑪竇在中國的活動與影響》,對利瑪竇作了專題研究,認為“宗教來往和傳播是古代中西文化交流的重要手段”①林金水:《利瑪竇在中國的活動與影響》,《歷史研究》1983 年第1 期,第36 頁。此文節取自林金水的碩士學位論文。1978 年至1981 年,林金水就讀于中國社會科學院研究生院,并選擇以利瑪竇為碩士學位論文的研究對象。。此文刊發后被譯為英文,在海外學術界亦產生了一定影響。此文中的觀點主要受前輩學者的影響,諸如呂同六、馮天瑜,尤其是馬雍對利瑪竇作出的全新且中肯的評價。②呂同六:《溝通中西文化的先驅者——利瑪竇》,《人民日報》1979 年11 月4 日,第6 版;馮天瑜:《利瑪竇等耶穌會士的在華學術活動》,《江漢論壇》1979 年第4 期,第68—76 頁;馬雍:《近代歐洲漢學家的先驅馬爾蒂尼》,《歷史研究》1980 年第6 期,第153—168 頁。對上述文章的學術綜述,可參見林金水、代國慶:《利瑪竇研究三十年》,《世界宗教研究》2010 年第6 期,第131 頁。這些對利瑪竇的重新評價從思想觀念上為后來學人掃清了障礙,為初期利瑪竇研究定下了基調。利瑪竇“中西文化交流使者”的身份成了基本共識,這為接下來的學術研究提供了較為堅實的基礎。

隨著利瑪竇研究的深入,其歷史形象亦不斷豐滿。21 世紀伊始,學術界還賦予利瑪竇西方漢學奠基者之一的光環。張西平《傳教士漢學研究》一書就認為利瑪竇和羅明堅(Michele Ruggieri,1543—1607)是“西方漢學之父”,他們最早開始對漢語、儒家經典、中國歷史、宗教、政治等多方面進行引介,可謂是現代西方漢學的開創人。③張西平:《傳教士漢學研究》,鄭州:大象出版社,2005 年。尤其對于《葡華辭典》《漢葡詞典》這兩部與羅明堅、利瑪竇密切關聯的文獻,張西平、楊慧玲等人做了精細研究,取得較大突破。①可參見張西平:《〈葡華辭典〉中的散葉文獻研究》,《北京行政學院學報》2016 年第1 期,第116—128 頁;楊慧玲:《利瑪竇與在華耶穌會漢外詞典學傳統》,《北京行政學院學報》2011 年第6 期,第124—126 頁;楊慧玲:《中國國家圖書館藏漢葡詞典抄本及其史料價值》,《史學史研究》2012 年第4 期,第118—123 頁。不可否認的是,利瑪竇身后遺產在教會內外均引發諸多爭議。在利瑪竇身前故后,對他的褒貶之評早已紛揚而起,這也難免對以后的利瑪竇形象及研究產生深刻影響。

針對利瑪竇、羅明堅等傳教士引介的西學,何兆武為《利瑪竇中國札記》所寫的“序言”長文中,雖承認“利瑪竇作為介紹西法的創始人功不可沒”,但亦認為“利瑪竇及其所代表的思潮是與之(近代科學與近代思想)背道而馳的”②何兆武、何高濟:《利瑪竇中國札記·中譯者序言》,北京:中華書局,1983 年,第16 頁。。何兆武《略論徐光啟在中國思想史上的地位》一文更是明確批評“當時來華的傳教士們傳播中世紀的宗教神學體系,使中國學者完全被封鎖在已經大步登上歷史舞臺的近代科學和近代思想的大門之外”,“近代科學在中國當時未能正式出現,那阻力并不來自中國科學家這方面,而來自西方神學家那方面”③何兆武:《略論徐光啟在中國思想史上的地位》,《哲學研究》1983 年第7 期,第55 頁。。何氏其他諸文亦持相類的觀點。即便如此,他也承認傳教士中“也有不少的學者和技術家、藝術家,曾給中國帶來了新的知識和技術。利瑪竇本人就是一個最出色的代表”④何兆武:《明末清初西學之再評價》,《學術月刊》1999 年第1 期,第28 頁。。值得一提的是,何兆武對利瑪竇的批評完全是在學術的框架內進行的,與此前的政治定性與批判不同。正因如此,隨著相關研究的推進,學術界做了更為微觀且扎實的研究,從而在一定程度上修訂乃至否定了何兆武的上述立論及觀點。⑤何兆武先生后來的觀點或許也發生了一些變化,新近的一篇文章《中國為什么沒有產生近代科學》(刊登于《人民日報》,2015 年3 月16 日,第16 版),完全沒有提及利瑪竇等傳教士的阻礙因素。有趣的是,宋黎明的《神父的新裝——利瑪竇在中國(1582—1610)》一書同樣對利瑪竇進行了批評,但與何兆武的立場卻大相徑庭,該書“充分肯定利瑪竇在文化科學方面的杰出貢獻,同時指出他在宗教方面存在的問題和缺陷。借用‘儒僧’之說,利瑪竇堪稱‘大儒’、‘小僧’”,認為利瑪竇是“一個偉大的文化人,也是一個平庸的傳教士”⑥宋黎明:《神父的新裝——利瑪竇在中國(1582—1610)》,南京:南京大學出版社,2011 年,“自序”第4 頁、第294 頁。。這在某種程度上呼應了歷史上“禮儀之爭”中對利瑪竇的責斥。

從20 世紀70 年代末80 年代初利瑪竇研究的回歸和學術爭鳴,到當下利瑪竇研究展現出來的多元形象,見證了40 年的利瑪竇研究進程。有關的研究可謂汗牛充棟,要把所有的研究成果漸次展示幾乎是不可能。下文僅就40 年間利瑪竇研究中具有原創性、代表性、系統性的專著及個別具有較大影響的論文,分門別類,從六個方面梳理其歷史進程,力圖呈現一條較為清晰但也相對簡單的研究脈絡。

一、有關利瑪竇西文史料的翻譯

利瑪竇作為中歐交流史上的重要人物,有關利瑪竇的史料具有中文與西文、教內與教外范疇的雙重分野。自1982 年林金水翻譯的部分有關利瑪竇文獻發表以來⑦林金水譯:《利瑪竇日記選錄》,《明史資料叢刊》1982 年第2 輯,第167—179 頁。,學術界對利瑪竇史料用功頗勤,收獲亦豐。

最重要的利瑪竇西文文獻是利瑪竇歷年的書信報告以及晚年在北京撰寫的回憶錄。西方學者汾屠立(Pietro Tacchi Venturi,1861—1956)、德禮賢(Pasquale M. D’Elia,1890—1963)為利瑪竇西文底本文獻的搜集、整理做出了巨大貢獻,漢語學術界亦展開對相關西文文獻的整理工作。

首部完整的利瑪竇回憶錄中譯本由何高濟、王遵仲、李申合作翻譯,何兆武審校完成,并于1983 年以《利瑪竇中國札記》為名出版。此中譯本依據的是加拉格爾(Louis Joseph Gallagher,1885—1972)的英譯本,而加拉格爾又是基于金尼閣(Nicolas Trigauit,1577—1628)的拉丁譯本。從底本而言,此版與利瑪竇意大利語手稿尚有顯著差異。既然選擇加拉格爾的英譯本,那么也就忽略了德禮賢的考證成果。不過作為首個中譯本,《利瑪竇中國札記》仍具有巨大的影響力,從它頻繁重印出版就可以估量學術界乃至一般讀者對它的迫切需求。①利瑪竇、金尼閣著,何高濟、王遵仲、李申譯,何兆武校:《利瑪竇中國札記》,北京:中華書局,1983 年。

同樣是在1983 年,在羅光主持下,我國臺灣學者開始著手利瑪竇西文全集文獻的漢譯工作。劉俊余、王玉川負責翻譯利瑪竇的回憶錄,底本是德禮賢整理的《利瑪竇全集》(Fonti Ricciane);羅漁負責翻譯利瑪竇的書信,底本是汾屠立的匯編本。上述兩部分合為一集四冊,以《利瑪竇全集》為名于1986 年出版。②利瑪竇著,劉俊余、王玉川譯:《利瑪竇〈中國傳教史〉》(上下),新北市:光啟出版社、輔仁大學出版社聯合出版,1986 年;利瑪竇著,羅漁譯:《利瑪竇書信集》(上下),臺北:光啟出版社,1980 年。臺灣版的《利瑪竇全集》以意大利文本為底本,囊括了利瑪竇及與他密切相關的傳教士的書信,這是中華書局版所欠缺的。但此全集在很長一段時間內無法在大陸地區流傳。20 世紀90 年代后期,它雖被大陸學者所征引,但也局限在一個較小的學術范圍內。臺版全集翻譯者在學術規范上有所疏忽,導致漏譯、錯譯等翻譯硬傷。

可見,漢語學術界在20 世紀80 年代前期便形成了兩個底本,內容均有差別的漢譯版本。它們對利瑪竇研究的推動作用是毋庸置疑的,但其存在的顯著缺陷亦無可諱言。令人欣慰的是,文錚分別于2014 年、2018 年重譯了利瑪竇西文文獻,先后在商務印書館出版了《耶穌會與天主教進入中國史》《利瑪竇書信集》。③利瑪竇著,文錚譯,梅歐金校:《耶穌會與天主教進入中國史》,北京:商務印書館,2014 年;利瑪竇著,文錚譯,梅歐金校:《利瑪竇書信集》,北京:商務印書館,2018 年。此版在底本選擇、內容涵蓋方面比中華書局版更為精當、全面;在翻譯“信”“達”方面比之臺版更為精確、嚴謹。從翻譯的角度來說,隨著文錚譯本的面世,汾屠立、德禮賢匯編整理的利瑪竇西文文獻的基本面貌算是得到較為完整且準確的漢譯本呈現,是現今可資利用的最好的本子。從注釋層面而言,則有欠缺,不僅沒有系統翻譯汾屠立、德禮賢的譯注,亦沒有跟進現有的學術成果。此外,現有的漢譯本沒有突破汾屠立、德禮賢的框架,在拓寬、鉤沉新的利瑪竇西文文獻方面乏善可陳。相比之下,利瑪竇漢文文獻的搜集、整理工作更為顯著,成就亦更為可觀。

二、有關利瑪竇中文史料的鉤沉

改革開放之初,我國學術界自覺地把他納入中國歷史的脈絡予以考察。在此過程中,諸多學者添磚加瓦,為利瑪竇研究夯實了堅實的漢語文獻基礎,其中具有代表性的漢文文獻整理文本有如下三種。

首先,朱維錚先生主編的《利瑪竇中文著譯集》為學術界貢獻了一部全面的利瑪竇漢文文獻集。④朱維錚主編:《利瑪竇中文著譯集》,上海:復旦大學出版社,2001 年。此前學術界對《天主實義》等個別文獻雖索讀無礙,但于利氏漢文譯著卻難以窺其全貌。鑒于此,朱維錚主持了利瑪竇中文著述的輯錄、編校工作。此書共收錄利瑪竇中文譯著文獻17 種,其中15 種全文收錄,2 種存目;⑤朱先生認為現存的歸在利瑪竇名下的中文文獻有19 種, 17 種可以確定,其中全文收錄的15 種分別是:《天主實義》《交友論》《二十五言》《西國記法》《坤輿萬國全圖》《上大明皇帝貢獻土物奏》《西琴曲意》《西字奇跡》《渾蓋通憲圖說》《畸人十篇》《乾坤體義》《圜容較義》《測量法義》《復虞淳熙》《理法器撮要》;2 種存目:《幾何原本》《同文算指》。另匯輯了相關的序、跋、題詞,且對每種文獻逐一做提要、校勘,由此而成“一部編校較完整的結集本”。其后,學術界亦持續搜集其他散落文獻,如張西平考訂《天主教要》“應屬利瑪竇的著作”,同時亦否認國家圖書館藏《中國天主教教義》出自利瑪竇之手。⑥參見張西平:《天主教要考》,《世界宗教研究》1999 年第4 期,第90—98 頁;《國圖藏利瑪竇〈中國天主教教義〉辨析》,《文獻》2017 年第6 期,第12—27 頁。

相比之下,把散落在明清浩瀚典籍中有關利瑪竇的吉光片羽涸澤而漁似乎不可能。在此方面,湯開建做出了重要貢獻,匯輯了《利瑪竇:明清中文文獻資料匯釋》一書⑦湯開建:《利瑪竇:明清中文文獻資料匯釋》,上海:上海古籍出版社,2017 年。,分為“碑傳”(58條)、“序跋”(134 條)、“公牘”(46 條)、“述論”(69 條)、“詩柬”(90 條)以及“雜纂”(232 條)共6 卷,引征了500 多種文獻、著述,匯輯字數達80 余萬字,極大拓展了利瑪竇中文文獻的范圍。其后,湯開建又補充了一批新資料,以《〈利瑪竇明清中文文獻資料匯釋〉補遺》之名發表。①湯開建:《〈利瑪竇明清中文文獻資料匯釋〉補遺》,《國際漢學》2018 年第4 期,第145—180 頁。

鑒于利瑪竇中文著述具有顯著的跨文化文本特征,蘊含中西神學、經學的相遇與碰撞,中西自然科學的互識與交流等話題,尤其是《天主實義》,可謂是中西兩大傳統的首次深入對話。對此對話的細節及深層次哲理的梳理,見于梅謙立(Thierry Meynard)、譚杰對《天主實義》所作的全面且不乏新意的解讀。在他們校注的《天主實義今注》一書中,利瑪竇被定位于耶穌會東方傳教的坐標,肯定了范禮安(Alessandro Valignano,1539—1606)、羅明堅著述對《天主實義》的直接影響,并回溯了《天主實義》各章節在華成書的具體時空場景和文化背景,呈現了一幅生動且深刻的中西文化交流的圖景。②利瑪竇著,梅謙立注,譚杰校勘:《天主實義今注》,北京:商務印書館,2014 年。對此書的書評,可參見代國慶:《〈天主實義〉的今注與新評》,《國際漢學》2017 年第3 期,第181—183 頁。

綜上所述,利瑪竇相關中文文獻的整理,無論在廣度還是在深度層面均有突破性進展,并遠超現所見的利瑪竇西文文獻整理本。我們可以自信地說,利瑪竇不僅來過中國,他也深深地嵌入中國歷史和文化中。要想了解利瑪竇,必須去看這些頗具規模的中文史料。這為中國學者在利瑪竇研究領域中的話語權奠定了史料基礎。

三、有關利瑪竇傳記的著述

中國學者對利瑪竇生平的了解與研究,是從翻譯外國學者,諸如裴化行(Henry Bernard,1889—1975)、鄧 恩(George H. Dunne,1905—1998)、史景遷(Jonathan D. Spence)等人的利瑪竇傳記開始的。改革開放后,最早開始以利瑪竇為研究對象的是林金水的碩士學位論文(1981);時隔15 年后,此一文稿經過整理,以《利瑪竇與中國》為名出版。③林金水:《利瑪竇與中國》,北京:中國社會科學出版社,1996 年。進入21 世紀后,有關利瑪竇傳記的書目繁多,且寫作風格不一,其中具有顯著學術價值的有如下幾部:

首先提及的是宋黎明的《神父的新裝——利瑪竇在中國(1582—1610)》一書。誠如其名,此書關注的是利瑪竇在華期間的故事,并用五個章節依次展開利瑪竇在華的足跡和事跡,分別對應他在華留居五個城市的經歷。最后兩個章節則談了利瑪竇研究的兩個層面,即文化與宗教的歷史遺產,并做了一改常言的歷史評價,即“大儒”“小僧”。宋黎明以其對中西文獻的熟稔、專業的考據以及富有新意的視角,塑造了一位身著“新裝”的利瑪竇,撼動了利瑪竇的原有形象。

在宋黎明的專著出版前后,另有兩部有關利瑪竇的傳記作品先后漢譯出版:一部是夏伯嘉(R. Po-chia Hsia)的《利瑪竇:紫禁城里的耶穌會士》④R. Po-chia Hsia, A Jesuit in the Forbidden City: Matteo Ricci 1552—1610. New York: Oxford University Press, 2010。夏伯嘉著,向紅艷、李春園譯,董少新校:《利瑪竇:紫禁城里的耶穌會士》,上海:上海古籍出版社,2012 年。,這是一部標準的利瑪竇傳記,涵蓋了利瑪竇從出生到去世,從歐洲到東方,從澳門到北京及其歷史遺產等方方面面的內容;另一部傳記是馬切拉塔大學(University of Macerata)的菲利浦·米尼尼(Filippo Mignini)撰寫的《利瑪竇——鳳凰閣》(Matteo Ricci: Il Chiosco Delle Fenici)⑤菲利浦·米尼尼著,王蘇娜譯:《利瑪竇——鳳凰閣》,鄭州:大象出版社,2012 年。,此書提供了一些鮮為人知的細節,尤其對利瑪竇早年生活,諸如利瑪竇家族情況、利瑪竇早年學習情況等的細致披露。

除此之外,市面上尚有不少冠名利瑪竇的作品⑥上海博物館主編:《利瑪竇行旅中國記》,北京:北京大學出版社,2010 年。,其中既有嚴肅的學術性討論,又有通俗性的敘事,亦不乏后人的追思以及生動的圖像展示,呈現出多元化的色彩。這體現了不同的作者對于利瑪竇的書寫有著不同的訴求,同時也暗示著他們要滿足不同層面的讀者需求。

四、有關利瑪竇中西文化交流的研究

利瑪竇是以中外文化交流使者的身份回歸漢語學界和中國社會的。這是40 年來利瑪竇研究最為顯著的一個標簽,同時也是學術界利瑪竇研究用力最勤、成果最多之處。在相當長的一段時間內,“西學東傳”與器物傳播是學術界研究的主要話題。近20 年來,“中學西被”與思想傳播受到學者更多的青睞。

學術界對利瑪竇“西學東傳”的研究可謂方方面面,涉及音樂、美術、教育、語言、醫學、法律、建筑等,而歷算、輿地、神哲之學的研究頗具心得。代表性的著述有黃時鑒、龔纓晏領銜編著完成的《利瑪竇世界地圖研究》①黃時鑒、龔纓宴編著:《利瑪竇世界地圖研究》,上海:上海古籍出版社,2004 年。。此書分三部分:上編對利瑪竇世界地圖的繪制與刊行作了翔實梳理;中篇追溯了利瑪竇世界地圖的資料來源以及在整個東方世界產生的深遠影響;下編對地圖上的錄文作了整理。此書以世界整體史觀,考察利氏地圖的來源、傳播以及影響,把科技傳播史納入思想史的脈路,從而豐富且深化了器物傳播研究的層次性,且圖文并茂,學術性與收藏性兼有,堪稱國內外一流水準。

作為“中學西被”最早的倡引者利瑪竇對中國儒家文本與思想的引介,亦受到學術界的重視。同時,他對西方學術亦產生了一定影響,即由利瑪竇時代所開創的漢學傳統。對上述問題,張西平多有涉及:《中國與歐洲早期宗教和哲學交流史》不僅系統梳理了由利瑪竇所開啟的西學入華軌跡,而且還專門探討了中國哲學、宗教的西傳話題;《儒學西傳歐洲研究導論》探討了“中學西被”問題,尤其是耶穌會士對儒家經典的譯介②張西平:《中國與歐洲早期宗教和哲學交流史》,北京:東方出版社,2001 年;張西平:《儒學西傳歐洲研究導論》,北京:北京大學出版社,2016 年。。此外,梅謙立的系列文章以及他所主持的中山大學西學東漸文獻館亦較多涉及儒學西傳問題,且不乏對其間利瑪竇角色的專門研究。③梅謙立:《孔夫子:最初西文翻譯的儒家經典》,《中山大學學報》2008 年第2 期,第131—142 頁;梅謙立:《〈論語〉在西方的第一個譯本(1687 年)》,《中國哲學史》2011 年第4 期,第101—112 頁;梅謙立:《耶穌會士與儒家經典:翻譯者,抑或叛逆者》,《現代哲學》2014 年第6 期,第67—78 頁;梅謙立、汪聶才:《〈中國哲學家孔夫子〉中所談利瑪竇宣教策略譯評》,《國際漢學》2014 年第1 期,第43—54 頁;中山大學西學東漸文獻館主編:《西學東漸研究》第6 輯,北京:商務印書館,2016 年。

五、有關利瑪竇傳教策略的研究

利瑪竇在華的成功,很大程度上與他所采用的靈活的傳教策略有關。康熙皇帝稱其為“利瑪竇規矩”,學術界多稱之為“適應策略”。此策略極大影響了明清之際中西交流,故受到學術界重視。

沈定平的《明清之際中西文化交流史——明代:調適與會通》④沈定平:《明清之際中西文化交流史——明代:調適與會通》,北京:商務印書館,2001 年;增訂本出版于2007 年。,以“適應性傳教策略”為核心議題,認為耶穌會士中國傳教路線,經過沙勿略(Francis Xavier,1506—1552)的初步醞釀,范禮安的具體謀劃,羅明堅的最早實踐,直到利瑪竇集其大成。同時還對此一策略做了理論總結,并與軍事征服路線做了比較分析。張國剛的《從中西初識到禮儀之爭——明清傳教士與中西文化交流》⑤張國剛:《從中西初識到禮儀之爭——明清傳教士與中西文化交流》,北京:人民出版社,2003 年。,較多討論了“適應策略”所隱含的文化沖突,用兩章的篇幅探討了“適應政策與文化沖突”在教會內部以及中國士大夫中的具體呈現,并最終以“禮儀之爭”的形式呈現出來。

上述兩書共同勾勒出“適應策略”的前因與后果,“適應策略”的完整圖景由此獲得全面呈現。兩書還就其他相關問題做了較大篇幅的交待。這表明“適應策略”牽涉廣泛,其實利瑪竇“適應策略”的形成與實踐關涉傳教團體的權力結構,不同傳教士、不同修會團體的不同路線嘗試,中國儒士以及儒學派別的差異等復雜歷史情形,其中所呈現出來的保教權問題、傳教士的民族身份及修會所屬問題、中國地域文化問題、易服問題、術語問題、合儒易佛問題等均受到學術界的關注,進而進行探討,與此相關的學術論文頗為可觀,圍繞易服、術語等問題所展開的學術爭鳴亦較為活躍。

六、有關利瑪竇耶儒比較的研究

利瑪竇最獨特的歷史貢獻或許是聯通了天主教與儒學,后世學者亦充分認識到耶儒互動的重要性。朱維錚獨具慧眼,較早察覺到“西學”與“漢學”的關聯性,并做了較為深入且富有啟發性的探討。除此之外,中國學術界對利瑪竇所開啟的耶儒互動的比較研究亦多有力著。

孫尚揚的《基督教與明末儒學》是較早一部系統闡釋利瑪竇耶儒觀的專著,此書分析了利瑪竇對儒學的資取與批判,同時亦注意到明末士大夫對天學的理解和反應,揭示了他們各自思想核心中的優點及差異,從而闡明彼此尊重、吸取、互釋與融通的原因和機制,同時指出了各自出發點上的重大分別。①孫尚揚:《基督教與明末儒學》,北京:東方出版社,1994 年。此書的修訂本《明末天主教與儒學互動:一種思想史的視角》于2013 年由宗教文化出版社出版。陳衛平的《第一頁與胚胎:明清之際的中西文化比較》亦是較早一部對明清之際中西文化進行比較的專著,論及了耶儒間的調試與沖突。②陳衛平:《第一頁與胚胎:明清之際的中西文化比較》,上海:上海人民出版社,1992 年。其后,何俊《西學與晚明思想的裂變》一書深入考察了處于“裂變”狀態下的晚明思想與外來天主教的互動過程,著重從耶儒倫理道德層面來分析利瑪竇的傳教事業與得失。③何俊:《西學與晚明思想的裂變》,上海:上海人民出版社,1998 年。林中澤繼續此話題,其《晚明中西性倫理的相遇:以利瑪竇〈天主實義〉和龐迪我〈七克〉為中心》一書著重于基督教性倫理及其具體的生活規范的引介,并重點闡釋了他在晚明中國本土倫理語境下呈現出來的錯綜復雜的境遇,論及了傳教士內部對相關敏感話題的不同立場,亦凸顯出表面相似實則本質迥異的中西不同傳統的倫理規范與道德體系,頗引人深思。④林中澤:《晚明中西性倫理的相遇——以利瑪竇〈天主實義〉和龐迪我〈七克〉為中心》,廣州:廣東教育出版社,2003 年。此外,張曉林的《天主實義與中國學統——文化互動與詮釋》⑤張曉林:《天主實義與中國學統——文化互動與詮釋》,上海:學林出版社,2005 年。和劉耘華的《詮釋的圓環》⑥劉耘華:《詮釋的圓環》,北京:北京大學出版社,2005 年。借助詮釋學的視野,剖析了利瑪竇對儒學的理解以及由此而成的具有顯著混合特征的“天學”對本土儒學的影響和意義。

結語:超越歷史的利瑪竇與“互鑒”精神

2016 年11 月23 日《光明日報》發表了《學界為何紀念利瑪竇》一文⑦彭景暉:《學界為何紀念利瑪竇》,《光明日報》2016 年11 月23 日,第5 版。,認為利瑪竇之所以被視為“明清之際中西文化交流的奠基人”,要歸功于他所秉持的“文化互鑒”精神,即適應本土文化,平等對話,相互學習。可見,利瑪竇化身為某種符號和象征,超越了利瑪竇的個人作為,已是某一歷史時代的縮影與歷史情結的表達。而這一歷史符號具有穿越層層歷史時空與人為阻隔的獨特魅力,成為中國與世界各國友好關系的見證與橋梁。利瑪竇所秉持的 “互鑒”精神正是400年來開放包容、平等對話、互利合作等支撐全球化持續演進的精神內核的生動體現。

利瑪竇不僅是西方文化和平的使者,還是中國文化的代言人。2016 年在杭州召開的二十國集團(G20)峰會上,習近平主席在晚宴致辭中親切地說道:“1583 年,意大利人利瑪竇來到中國,他于1599 年記述了‘上有天堂、下有蘇杭’這一說法,據說這是首個記錄、傳播這句話的西方人。”⑧2016 年9 月5 日的《人民日報》對習主席出席二十國集團領導人杭州峰會做了全面報道;中央電視臺新聞頻道亦做了直播報道。利瑪竇作為歷史上中外“友誼之橋”“合作之橋”的見證者與當事人被習主席提及,可見利瑪竇不僅存在于歷史中,還活在當下,并繼續參與創造未來,同樣是“未來之橋”的參與者。