下莊礦田下莊—寨下地區找礦前景分析

洪 萍

(廣東省核工業地質局二九三大隊,廣東 廣州 510800)

下莊礦田近70年的勘查工作主要集中在礦田北部、中部和南部,下莊礦田中部的下莊-寨下地區從以往工作程度來看:1956年~1982年,前人在礦田中部的下莊及寨下兩個地區開展工作,并先后提交了下莊礦床(336)及寨下礦床(335)兩個中型鈾礦床[1]。①前人對335、336礦床勘查時為了盡快提交礦床,僅針對當時發現的主礦體進行勘查,對其外圍及深部勘查工作程度低。特別是335礦床外圍402、406號帶,前人在402號帶圈定普查儲量*t,在406號帶圈定普查儲量*t,認為406號帶地表礦化不好,深部雖然品位富但礦體厚度小、不連續,所以未進行進一步工作。本次研究過程中對前人資料重新進行綜合整理,分析認為該帶下盤存在一條隱伏次級構造,控制礦體厚度大、品位富,礦化連續,可以繼續做工作。②336礦床西部工作程度較低,如1號硅化帶與輝綠巖復合部位雖然進行了揭露,但由于當時還未總結出“交點”型鈾礦成礦規律,故很多工程未能控制到“交點”。③經資料分析認為335、336礦床之間的下莊河礦段存在隱伏蝕變帶,且其與輝綠巖交匯部位可能存在富鈾礦體,值得進一步探索。2008年~2015年通過在下莊—寨下鈾礦區的普查工作,擴大了區內“交點”型鈾礦化資源量,發現新的賦礦構造和新的礦化類型,顯示該區有大的找礦空間和找礦潛力。

1 區域地質背景

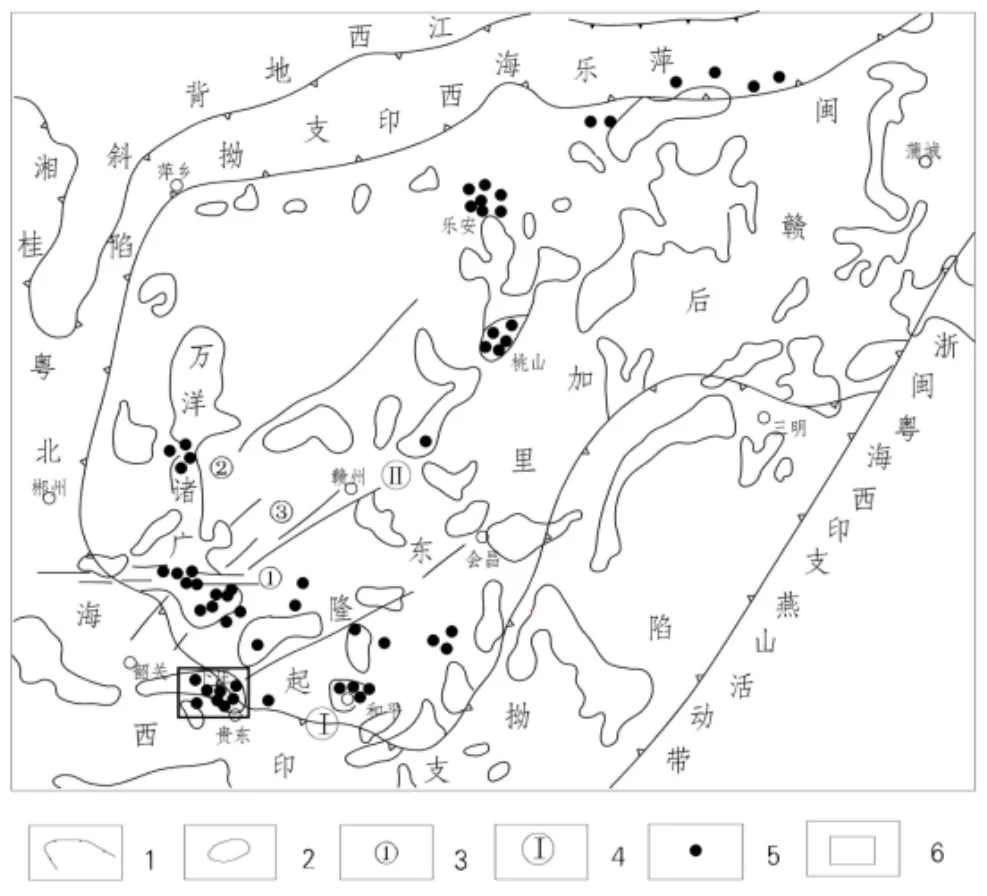

圖1 下莊礦田大地構造位置示意圖

下莊礦田位于貴東巖體的東部,處于閩贛后加里東隆起的南西端與湘桂粵北海西-印支坳陷交接部位,屬于南嶺緯向構造帶的中帶,是地殼淺部地質構造急劇變化的地帶,獨特的構造格局為巖體形成、演化及構造的發生與發展、鈾的活化轉移及成礦作用創造了非常有利的條件(圖1)。

下莊礦田受大東山-貴東東西向巖漿巖帶的控制,處于粵北山字型構造的東翼,受到黃陂斷裂、馬屎山斷裂及油山-下莊新華夏系斷裂帶交匯復合部位控制,區內斷裂構造十分發育,東西向、北東東向、北北東向三組深大斷裂交錯發育,斷裂帶具活動的長期性和繼承性,三組斷裂構成棋盤格子狀,控制礦田內鈾礦床的分布。

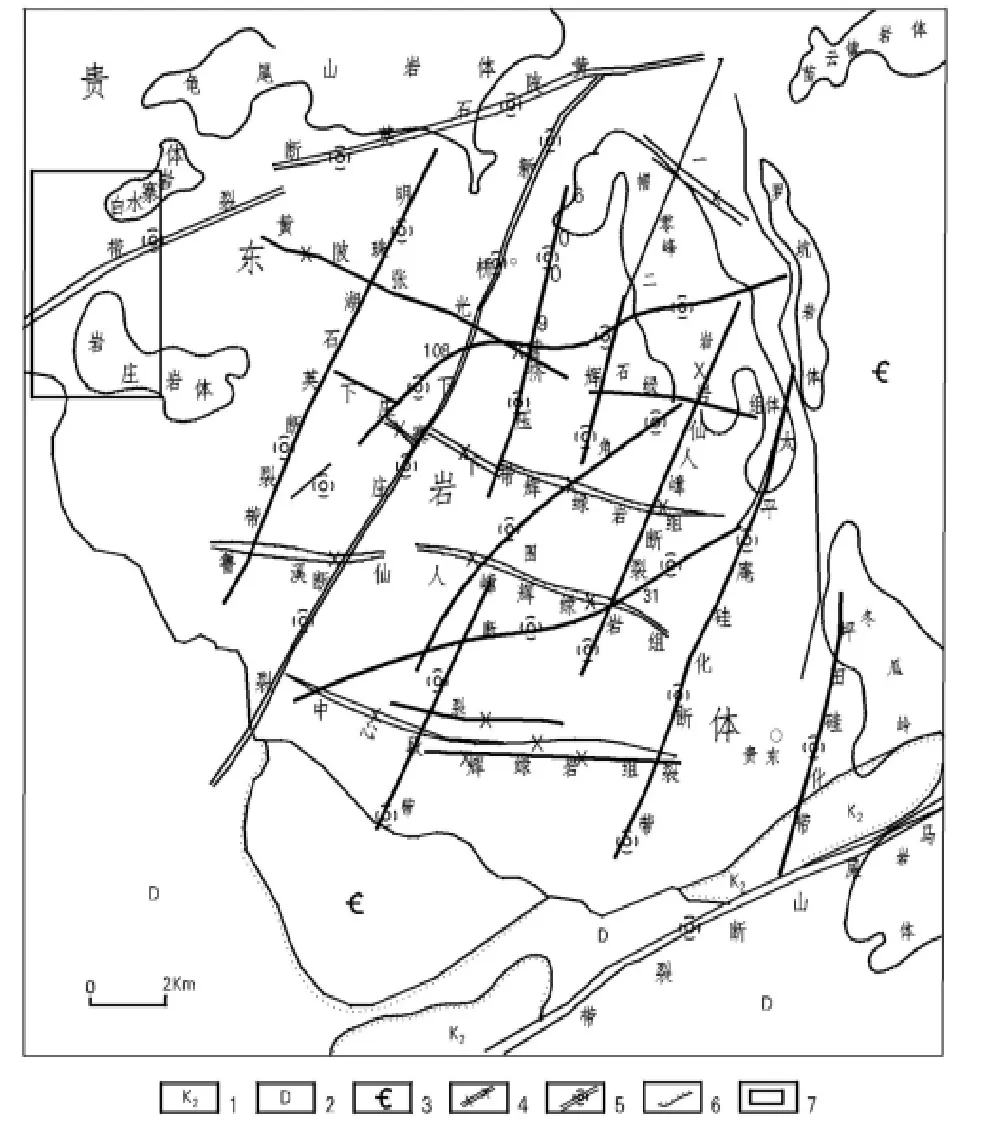

礦田東部、東北部、北部見有寒武系下亞群牛角河群灰綠、深灰色砂巖、板巖與淺變質石英砂巖、長石石英砂巖互層;礦田西南部、南部見泥盆系中統桂頭組砂巖夾頁巖、粉砂巖;礦田東南部見上白堊紀南雄群粉砂巖、砂礫巖、礫巖(圖2)。

圖2 下莊礦田區域地質示意圖(據邱列修改,2008)

2 研究區鈾成礦地質條件

2.1 巖性條件

區內巖性主要為印支—燕山期復式巖體的酸性中粒斑狀黑云母花崗巖,細粒白云母花崗巖、中酸性的正長巖和中基性巖脈輝綠巖[2]。中粒斑狀黑云母花崗巖分布于整個勘查區,以巖基產出,分布廣泛。細粒白云母花崗巖主要分布于勘查區東北部,呈巖基產出。

正長巖勘查區少量出露,呈脈狀產出。輝綠巖是研究區具備成礦的有利圍巖,分布于勘查區的中部和南部,呈巖墻出露,為下莊—寨下輝綠巖組,近東西向的輝綠巖帶與研究區的硅化斷裂帶的交叉部位被稱為交點型鈾礦床,是研究區主要的成礦找礦部位。

2.2 控礦構造條件

勘查區內斷裂構造發育,具多期多次活動特點。按構造走向劃分,規模較大的主要有北北東向、北東東向、北西西向構造帶,其中北北東向新橋—下莊硅化斷裂帶和北西西向下莊—寨下輝綠巖組構成了勘查區基本構造格架。

2.2.1 北北東向構造

為區內主要成礦構造,主要包括下莊西礦段出露的下莊硅化斷裂帶、9、10、15、13號帶和下莊東礦段出露的9、7、6、5、3、1、8、11、13、405、406、406-1、407、408、410、23號帶等。

2.2.2 北東東向構造

在區內分布廣泛,多成組出現,旁側常見次級斜裂構造與其復合疊加,是一組多期次活動的構造組。主要包括下莊西礦段出露的1、11、17、19、20、21號帶和下莊東礦段出露的4、2、92、401、402、403、404、409、28、10號帶等。

2.2.3 北西西向構造

北西西向斷裂構造均充填輝綠巖,從東到西橫貫整個勘查區,規模最大的是下莊—寨下輝綠巖組,其次為F1號輝綠巖脈。其中下莊—寨下輝綠巖組長約6km,寬20m~65m,整體產狀10°~20°∠41°~85°,為張性構造,被后期北東、北北東向構造錯斷,沿走向和傾向都有膨大、收縮、分枝現象。巖脈本身礦化反應差,但與北東、北北東向硅化構造帶交匯處形成好的礦化,可見厚度大、品位富工業鈾礦體。

2.3 物化探條件

根據航空伽瑪能譜測量成果顯示,下莊礦田分布有兩條高鈾帶,三個低釷區,一個高鉀區。

兩條高鈾帶分別是呈北西西向分布的司前—新橋高鈾帶和呈北北東向分布的新橋—下莊高鈾帶;三個低釷區分別是南緣接觸帶與下莊巖體中北西西向的中心段低釷區,北部北西西向的大帽峰、龜尾山兩個低釷區;一個高鉀區分布于礦田中北部帽峰巖體與下莊巖體交接部位鈾活化較強的地區。通過地面伽瑪能譜和航空伽瑪能譜的測量成果反映,高鈾、低釷、高鉀的重疊部位有利于鈾礦體的富集,是鈾成礦的有利部位,具有較好的找礦前景[3]。綜合分析鈾、釷、鉀含量的分布情況,發現高鈾、低釷、高鉀異常重疊部位與335、336等鈾礦床對應較好,其深部都揭露到隱伏鈾礦體,335、336礦床在新橋—下莊高鈾帶附近,研究區具有很大的鈾礦探測潛力。

3 研究區找礦潛力分析

通過在下莊—寨下地區的研究工作,擴大了區內“交點”型鈾礦化資源量,發現新的賦礦構造和新的礦化類型,顯示該區有大的找礦空間和找礦潛力。

(1)下莊東礦段“交點”型鈾礦體產出規律得到進一步驗證,新礦體的產出及新隱伏“交點”的發現,預測該礦段有望發展成為中型規模以上鈾礦產地。

前人在該礦段進行過揭露工作,主要在402、406號帶圈定鈾金屬資源量(333)*t;2008年~2015年15、413、401、402、403、404、406、409號帶上新估算(333+3341)鈾資源量*t,區內還有405、407、408及410號帶等未詳細工作,通過進一步工作,預測該礦段有望落實中型規模以上鈾礦床。

①下莊河鈾礦點以往由于河床和稻田覆蓋限制,前人未開展有效揭露。通過下莊礦田遙感衛星影像圖,推測下莊河為一條(組)隱伏的北東東向構造,該構造與礦田區域性構造黃陂石英斷裂帶及馬屎山斷裂帶等間距且近似平行。②山下鈾礦點發育有由401、402、403、404、405、406、407號帶組成的北東、北東東向構造,其與下莊—寨下輝綠巖組交匯部位發現有厚度大、品位富的“交點”型鈾礦體。③上角鈾礦點發育有由408、409、410、411號帶組成的北東向構造,其與下莊—寨下輝綠巖組交匯部位見品位富的“交點”型鈾礦體[4]。前期在409號帶與輝綠巖交匯部位施工鉆孔ZK204-1、ZK205-1見3個工業鈾礦體,且控制標高相較406號帶淺,另外408、410、411號帶與輝綠巖交點未控制,預測其具有較大找礦遠景。

(2)下莊西礦段發現新的含礦構造和礦化類型,拓寬礦田新的找礦思路和找礦空間。

下莊西礦段東起下莊斷裂帶,西到108號帶。前人工作主要圍繞北西向2號帶(180°~203°∠55°~75°)與輝綠巖相交所產出的“階梯狀礦體”開展,提交儲量*t。

①在下莊斷裂帶深部發現硅化帶型隱伏鈾礦體。下莊斷裂帶產狀285°~310°(105°~130°)∠75°~85°,地表出露規模大,延伸長,切穿巖體,往南走向變大,往北受東西帶限制,呈左列式展布,是下莊礦田的主成礦帶。經2008~2009年工作,在下莊斷裂帶深部見硅化帶型工業鈾礦體,證明其是導礦構造的同時也是含礦構造,預測深部有較大找礦遠景。②前期新發現的20號組帶是不同于下莊斷裂帶的一組緩傾斜反傾向構造,出露長度約300m,寬1m~2m,成組出露。產狀310°~320°∠40°~45°。本次在該帶見到新礦化類型,礦石品位較富,厚度較大,具有較大找礦遠景,值得進一步探索。③區內108號帶地表出露規模較大,延伸長,產狀150°~160°∠75°~85°,主要由碎裂巖、壓碎巖、糜棱巖組成。6號輝綠巖位于108號帶下盤,地表出露規模大,走向近東西。根據前人施工的鉆孔,推測6號輝綠巖向深部側伏,與108號帶在深部相交部位預測為成礦有利區。

(3)寨下礦段102—石角圍斷裂帶及其次級構造帶走向上連續、傾向上延伸較深,對比在102—石角圍北段已經發現的硅化帶型鈾礦體,預測其存在較大硅化型找礦潛力。

寨下礦段東起13號帶,西到102—石角圍斷裂帶。102—石角圍斷裂帶在區內成組出露,是區內分布較廣的構造。根據揭露控制情況統計,具一定規模的共有39條,一般200m間距左右出現一條或一組,大構造旁側常見次級斜列構造與其復合疊加,是一組多期多次活動的構造帶[5]。

①前期通過AMT工作推斷13、8、92、4、6號斷裂帶為102—石角圍斷裂帶及其次級帶,其在寨下礦段走向上連續、傾向上延伸較深,局部呈隱伏狀態。②前人在寨下礦床8號帶施工多個鉆孔,最深鉆孔為440.80m(CKB8-24),均未見到涌水現象,抽水試驗結果也表明8號帶涌水量小,帶內水溫較低(24℃)。2008年中央地勘基金項目針對8號帶施工了鉆孔ZK241-1,鉆孔揭露到了8號帶,且在孔深500m左右出現涌水,到534m左右涌水量增大,孔口涌水量Q=6.98/s,水溫39℃~40℃,水頭高度≥13m,地下水帶有濃臭雞蛋氣味。對比分析此鉆孔與前人施工鉆孔,推斷該鉆孔地下熱水受深部斷裂構造帶控制,鉆孔涌水量較大、水溫較高都表明該構造具有一定規模和深度。結合寨下地區區域地質情況,推測該深大斷裂構造帶為102-石角圍斷裂帶,此構造帶隱伏于寨下地段。③前人在102-石角圍斷裂帶北段(大帽峰礦床)已經揭露到多個厚度較大的硅化帶型鈾礦體(B51、B52),預測在寨下地段深部揭露102—石角圍斷裂帶及其次級構造帶,有擴大該區“硅化帶型”鈾礦化遠景的意義。

4 結論

下莊—寨下地區下莊東礦段在已圈定資源量基礎上,探索深部交點,擴大未控制及隱交點,預測該礦段有望落實中型規模以上鈾礦床;下莊西礦段20號組帶已發現8條平行帶,礦化幅度200m,長度未控制,其繼續往北延伸與輝綠巖脈相交會形成較好的“交點”型礦體,并對原來2號帶階梯狀礦體有新的認識,20號組帶與108號帶深部相交部位,預測是新的成礦部位;寨下礦段位于第三組輝綠巖與北北東向102—石角圍斷裂帶、北東東向14號帶相交部位,斷裂帶兩側的次級構造非常發育,從東到西有25條構造,鈾礦化品位富,往深部延伸比較穩定,深部具有較大找礦空間。