數據分析技術在特高壓直流工程施工中地質災害預警的應用研究

丁永福,張金德,劉皓,王新元,何宣虎,王普寨

(1.國家電網公司直流建設分公司,北京 100053;2.國網湖南省電力有限公司建設分公司,湖南長沙 410007)

0 引言

我國地理環境復雜,地質災害分布廣,并且發生頻繁,是世界上地質災害較為嚴重的國家之一。特高壓輸電線路在施工過程中,時間緊、任務重、施工條件差。由于電網輸電線路長、跨越區域大,多位于地勢險峻的偏遠山區,極易受到地質災害的影響,導致輸電線路桿塔傾斜、倒塌、滑移等事故時有發生,帶來巨大的經濟損失(張孜豪等,2019)。影響地質災害的形成和發展的因素有很多,其中可大致分為地質環境因素和人為因素兩大類。基本環境因素包括地形地貌條件、巖土體性質、構造因素、河流地質作用等,影響因素則包括人類工程活動、降雨因素以及地震因素等。在所有影響因子當中,地質災害與降雨因素之間有著十分密切的關系(陳偉和許強,2011)。特別是近年來,受極端氣候的影響,重要輸電通道沿線地質災害呈現高發頻發態勢,防治形勢嚴峻,為保障極端環境下的大電網安全穩定運行,急需開展重要輸電通道的地質災害危險性評價(趙斌濱等,2019)。在地質災害的危險性評價方面,陳情來運用兩級模糊綜合評判法對研究區的地質災害分區進行定量評價(陳情來,2000);彭伶等通過遙感數據對區域滑坡災害進行風險評價(彭令等,2016)。通過地質災害危險性評價后還需要將評價結果結合一定的方式進行地質災害預警,以便于及時的做出反應。目前,不少學者也做了相應的研究,吳益平等通過有效降雨強度進行滑坡災害危險性預警(吳益平等,2014);張友誼等研究滑坡與降雨的關系(張友誼等,2007);鐘萌乾對滑坡與降水的關系及其預報進行研究(鐘蔭乾,1998)等等。因此,為了盡可能地避免、減少地質災害對輸電線路在施工過程中的威脅,采取有效的方法與手段對輸電線路沿線存在或潛在的地質災害進行識別和預警必不可少。

本文以昌吉—古泉±1100kV 特高壓直流輸電線路工程的18、19 標段為研究區,結合遙感影像數據、地質災害數據、現場勘查數據,進行綜合分析。建立地質災害預警模型,分析氣象數據與地質災害的關系,開展地質災害預警方法研究。

1 研究區概況

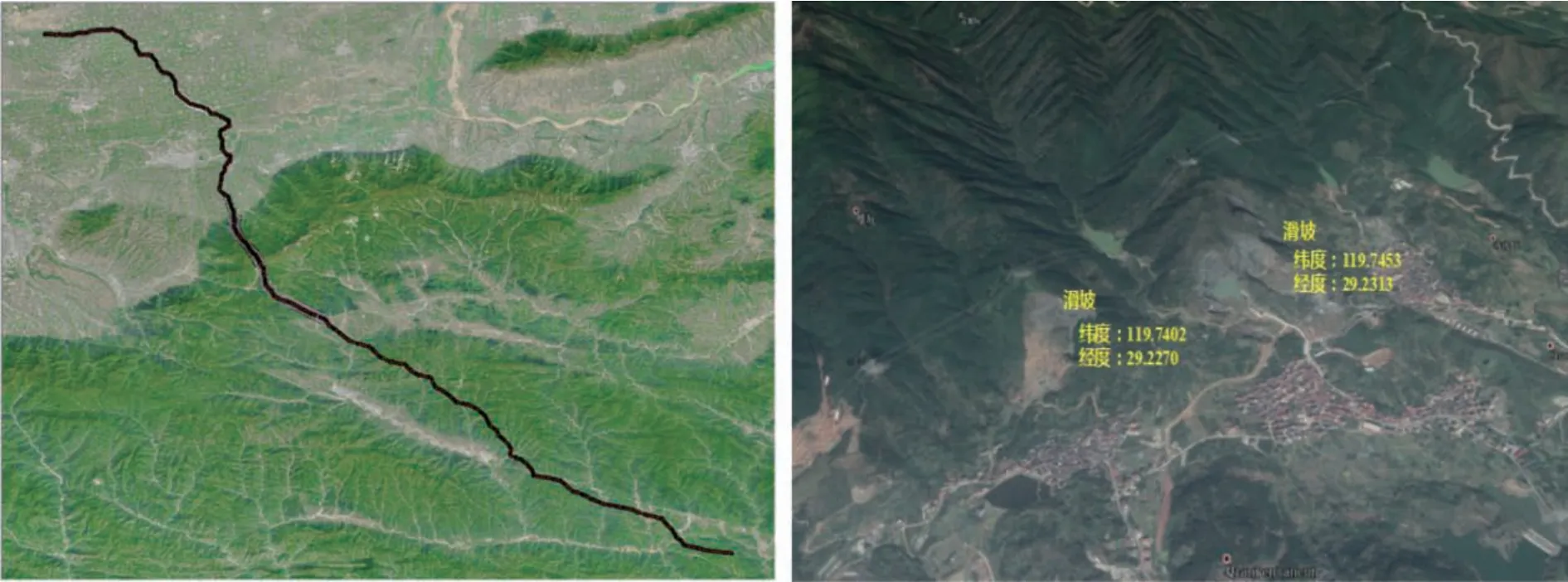

圖1 昌吉-古泉18、19 標段高分遙感影像和滑坡隱患點識別

昌吉—古泉±1100kV 特高壓直流輸電線路工程起于新疆昌吉回族自治州的五彩灣換流站,終點為安徽宣城市的古泉換流站,線路全長約3319.2 km,海拔10~2300 m,線路曲折系數1.11。線路途經新疆、甘肅、寧夏、陜西、河南、安徽6 省區。

昌吉—古泉±1100kV 特高壓直流輸電線路工程18 標段、19 標段高差變化大、地形復雜、地質條件惡劣(圖1)。起于渭南市富平縣,止于商洛市商南縣,線路大體為西北至東南走向,途經渭南市富平縣、臨渭區、經開區、華縣、西安市藍田縣、商洛市商州區、丹鳳縣、商南縣,全長約268.5 km,包含桿塔約500基。

2 數據分析

2.1 遙感影像數據

在我國加強地質災害防控意識的背景下,遙感技術在地質災害監測中的應用越來越廣泛,對具體的災害情況進行掌握,在此基礎上實現對災害情況的有效防控(周大泉,2018)。本文中使用的高分遙感影像來源于國產高分二號衛星,獲取了特高壓工程沿線的高分遙感影像,并經過處理,使影像色彩、清晰度得以增強。對沿線的地質災害風險點進行判別、標識,從而初步了解現場地質災害的基本信息,將遙感影像數據作為各種隱患點解譯、識別的基礎性資料。

2.2 地質災害數據

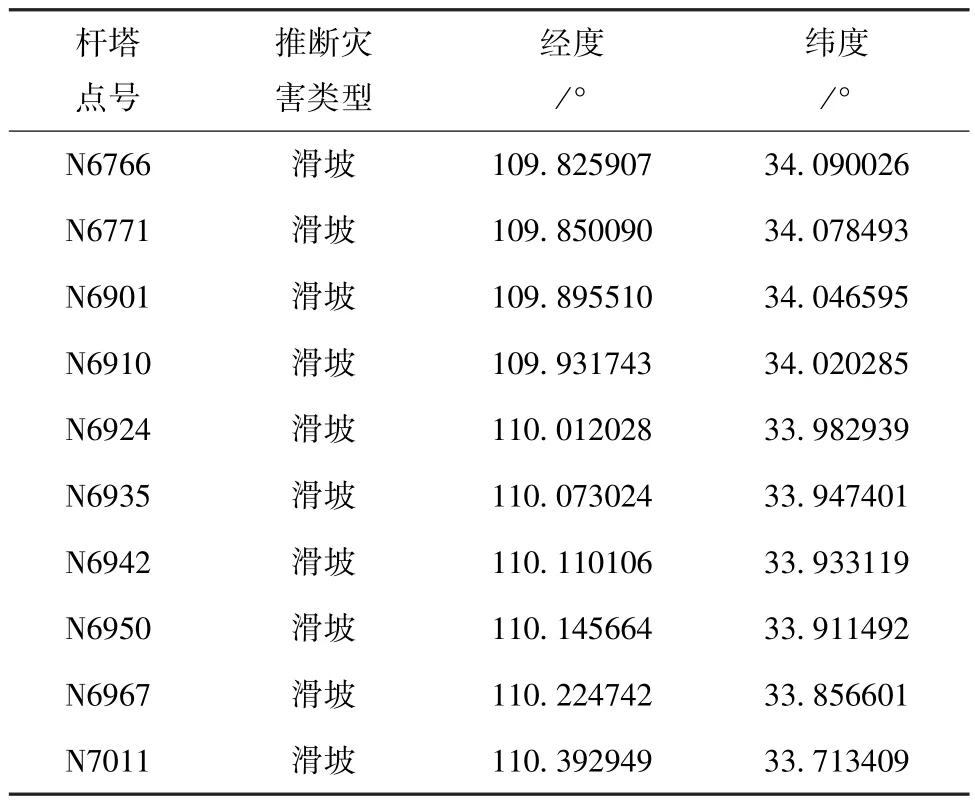

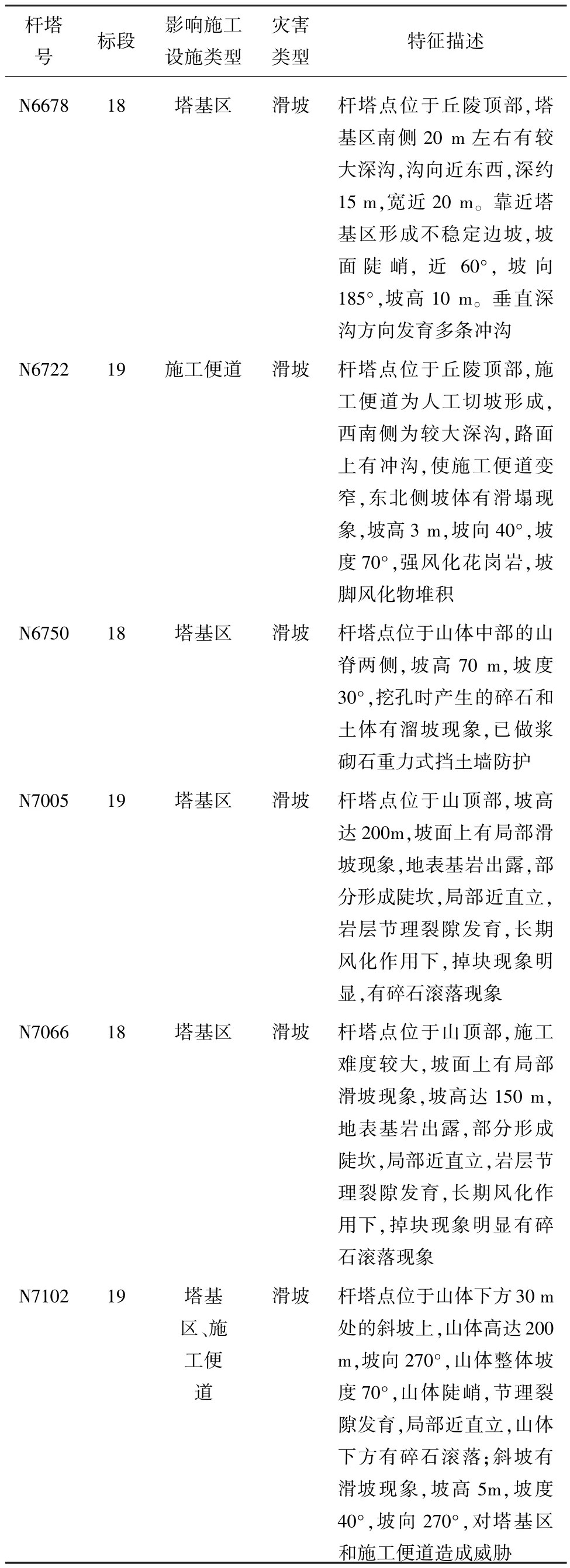

收集昌吉—古泉區域地質災害數據,對已有地質災害點進行統計分析,篩選出對特高壓線路施工設施造成威脅的地質災害點作為參考,將此數據作為基礎資料(表1)。

表1 遙感影像識別地質災害數據(樣例)

(1) 渭南市地質災害數據

全市共有地質災害隱患點554 處,其中滑坡90處、崩塌249 處、泥石流55 處、地面塌陷141 處、地裂縫19 處。按危險性分類:高危險167 處,中危險258 處,低危險94 處。全市地質災害隱患點主要為滑坡、崩塌和地面塌陷,從規模與險情等級均以小型為主,穩定性以較差—差居多。

(2) 商洛市地質災害數據

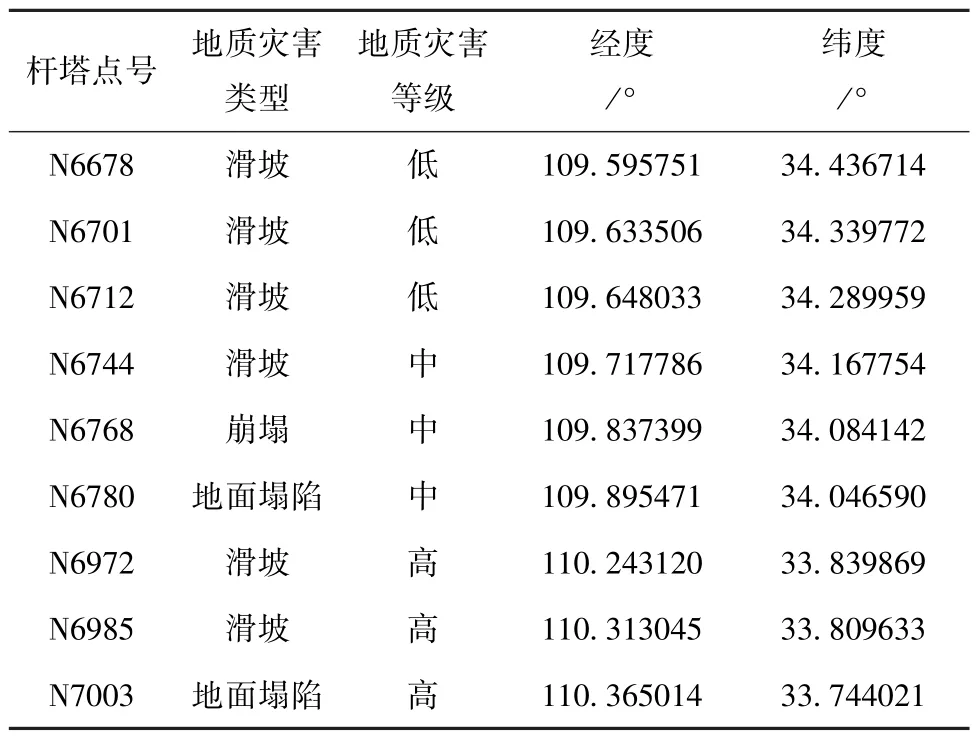

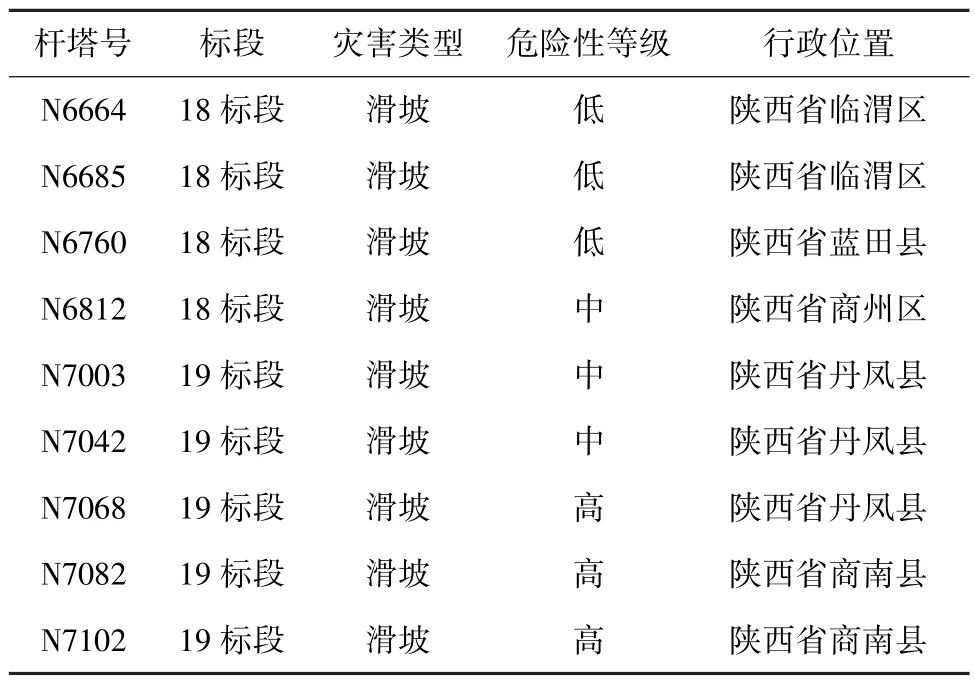

根據商洛境內地形地貌、地質結構、地質災害隱患點分布密度,隱患點的穩定性,人類工程活動強度及歷年降雨量等影響因素,結合縣(區)地質災害調查區劃資料和近年來地質災害隱患排查資料,綜合進行定性評價,轄區共劃分地質災害高易發區9 個,中易發區10 個,低易發區10 個,地質災害隱患點531 處(表2)。

表2 篩選地質災害數據(樣例)

2.3 現場勘查數據

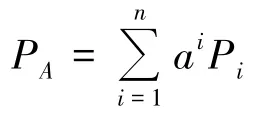

結合遙感影像數據、地質災害數據,對線路走廊沿線的地質災害點進行現場勘查。勘查過程中考慮的具體因素為各災害點的位置、地層巖性、坡高、坡度、坡形、坡體形態、植被覆蓋情況、距離河道距離等(表3,圖2)。

對于第一類拒動概率和第一類誤動概率指標是根據統計的故障次數計算的的全概率,其中第一類拒動屬于隱性故障。代表著某一相對獨立的繼電保護系統的硬件在以后一段時間t 內發生1 次故障的可能性,也是硬件的可靠水平指標。減小這兩個風險指標,可以有效的降低系統的誤操作,從而提高系統的可靠性,通常的措施就是:

2.4 國家氣象數據

氣象變化是地質災害發生的主要因素,氣象數據主要包括整個線路走廊的實測降水和預報降水數據。本文中的氣象數據作為后期地質災害預警的基礎數據。

(1) 實測降水數據

從國家氣象中心獲取工程全線,兩側各15 km寬范圍內雨量站的位置信息。建立雨量站數據庫,將氣象中心推送來的雨量站降水量數據入庫。降水量數據主要包括雨量站名稱、降水量(mm)、時間、影響桿塔號等(圖3)。

(2) 預報降水數據

從衛星氣象中心接入每天推送的未來24 h 工程施工范圍內的預報降水數據,建立預報降水數據庫,按照每天早晨8 時和12 時兩次自動推送。接收數據后,通過空間數據綜合分析方法計算統計施工區域范圍內的24 h 預報降水數據(mm),進行降水預報、災害計算及預警應用。

表3 現場勘查數據(樣例)

圖2 昌吉—古泉18、19 標段索道和塔基施工區域有滑坡風險

2.5 數據綜合分析

結合遙感影像數據、地質災害數據、現場勘查數據對線路走廊沿線的地質災害進行綜合分析。具體包括災害本身的易發性、特高壓施工現場的防護措施、發生地質災害后對特高壓現場的影響以及災害點與特高壓施工設施的距離等因素。對施工設施造成威脅的地質災害風險點進行綜合評價,并進行風險等級劃分,分為低、中、高3 個等級(表4)。

表4 地質災害風險綜合評價表(樣例)

3 地質災害預警

3.1 預警模型的建立

地質災害的發生是一個由多種自然因素包括人為因素共同作用下的復雜的從緩變到突變的過程,但在一定的地質結構特征及環境條件下,過程降水是地質災害發生的最主要誘發因素(陳百煉,2002)。在降雨強度不大但連續降雨過程中,地質災害具有一定的滯后效應;在地質災害大規模發生后,誘發新的地質災害雨量閾值提高(劉艷輝等,2009)。根據現場風險源數據,充分利用氣象數據,結合特高壓施工布置,研究現場的地理條件、地質條件、降水分布,分析滑坡、泥石流災害與降水的關系,預報降水與滑坡、泥石流災害預警的關系,建立起滑坡、泥石流災害風險模型。通過風險模型計算分析工程施工區滑坡、泥石流災害發生的概率、規模、強度等。

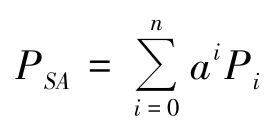

其中PSA為有效雨量,Pi為計算前第i天的降水,a為有效雨量系數。在這里從公式中可以看出離發生災害的時間越長,其所降雨量所起的作用就越少。那么,第i天的前期有效雨量PA為

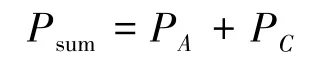

記第i天的雨量為PC(mm),既滑坡、泥石流災害發生當天的降水量,那么誘發災害的累積降雨Psum可表示為

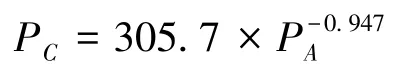

圖4 為某一區域滑坡、泥石流災害發生的當日雨量與前期有效雨量的分布情況,可以看出滑坡、泥石流災害與當日雨量和前期雨量直接相關,當二者處于某一閾值曲線上方時滑坡、泥石流災害容易發生,實際發生的大部分災情也分布在這一曲線之上,否則地質災害不容易發生。

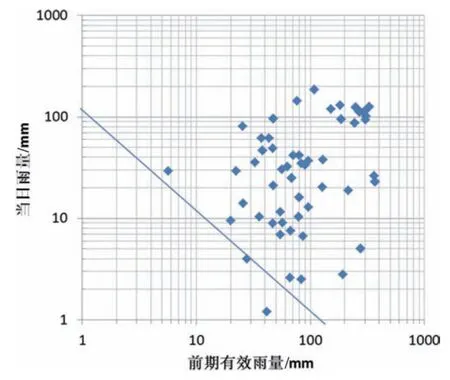

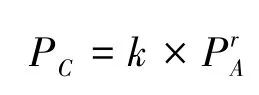

通過圖4,可以利用冪指數關系式對閾值曲線進行估計,具體的估算結果為:

我們通過以上公式可以看出,如果我們將截止目前為止的降雨量作為前期每天的降雨量,我們就可以計算出前期有效降雨PA,也可以計算出相應的PC,此時如果預報的未來24 h 降雨量大于通過上述公式計算所得的PC,我們就可以認為該地區存在發生滑坡泥石流的風險。上述公式中的,305.7 與-0.947 是與當地的地質條件有關。我們將上述公式表述為:

圖4 某區域地質災害與降水的關系

這樣我們對不同地區的滑坡泥石流預警,就轉變為求取上式中的k,r值。這些可以通過對該地區已發生滑坡泥石流的數據分析得到。

3.2 雨量計算

(1) 有效雨量

已降雨量的獲得是通過實測雨量站實際測量得到,但實測雨量站的分布并沒有一定的規律。而且往往與關注點在地理位置上并不重合,我們要獲取關注點已降雨量時,需要通過臨近的雨量站的實測雨量換算得到,在實際計算中,采用如下方式。

1)選第一個雨量站D1。取離關注點最近的一個雨量站作為第一個雨量站,設距離為L1。如果L1小于1.5 km,則直接將第二、第三個雨量站置空。

2)如果L1 大于等于1.5 km,選取第二、第三個雨量站。計算其他雨量站與關注點的距離,計算其他雨量站和關注點連線與雨量站D1 和關注點連線的夾角。根據角度分3 組(0~60,300~360),(60~180),(180~300),對于第一組不用處理,第二組,第三組分別選取距離關注點最近的點為第二個雨量站和第三個雨量站。如果第二組,或第三組為空,則第二個雨量站或第三個雨量站為空。設第二個雨量站為D2,距離L2,第三個雨量站為D3,距離為L3。

3)計算關注點雨量:假設第一、第二、第三個雨量站雨量分別為P1,P2,P3,距離關注點距離分別為L1,L2,L3。設計算的關注點雨量為P。

如果只存在第一個雨量站,則P=P1。

如果只存在兩個雨量站,不妨設存在第二個雨量站(第一個雨量站肯定存在),則P=(L1×P2+L2×P1)/(L1+L2)。

如果3 個雨量站都存在,則P=((L2+L3)×P1+(L1+L3)×P2+(L1+L2)×P3)/(2×(L1+L2+L3))。

(2) 預報雨量的計算

預報雨量是5 km×5 km 的網格數據,考慮網格間距比較小,選用最近距離法,計算關注點的預報雨量,即選用與關注點最近的網格點的預報雨量作為該關注點的預報雨量。

3.3 預警閾值

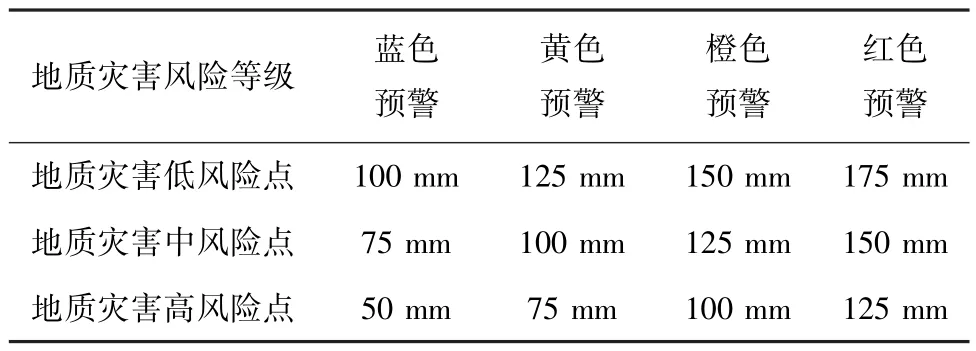

目前國家級地質災害氣象風險預警分級為藍、黃、橙、紅4 個等級,在實際預警中,對公眾發布未來24 h 的地質災害氣象風險預警。因此,結合前期有效雨量和最新的24 h 降水預報得出總降雨量,就可以通過總降雨量判定地質災害預警等級。本文結合了陜南地區滑坡災害氣象預報預警及其防范對策探析中的降雨量臨界值作為地質災害預警臨界值參考(王雁林,2005),得出了研究區的地質災害預警閾值,具體見表5。

表5 研究區地質災害預警閾值

4 結論

(1) 通過遙感數據、地質災害數據、現場勘查數據等多種數據,對線路走廊進行綜合分析,確定了對特高壓施工造成威脅的地質災害點,并將這些地質災害點劃分為低、中、高3 個等級。

(2) 通過對地質災害點附近多個雨量站的加權平均計算以及獲取精準的預報降雨數據,建立了結合有效降雨量和預報降雨量的地質災害預警模型。

(3) 根據地質災害發生對應的降水值作為地質災害氣象風險預警的臨界雨量閾值。確定了昌吉—古泉±1100kV 特高壓直流輸電線路工程18 標段、19標段各種地質災害風險等級的藍、黃、橙、紅預警閾值。