塔中區域地質特征及鷹山組勘探概況

曲少東

塔中區域地質特征及鷹山組勘探概況

曲少東1,2,3,4

(1. 陜西地建土地工程技術研究院有限責任公司,陜西 西安 710075; 2. 陜西省土地工程建設集團有限責任公司,陜西 西安 710075;3. 自然資源部退化及未利用土地整治工程重點實驗室,陜西 西安 710075; 4. 陜西省土地整治工程技術研究中心,陜西 西安 710075)

塔中地區中下奧陶統鷹山組是塔中地區重要的產油層,但鷹山組沉積層序的研究還不夠精細,儲層尤其是巖溶儲層的形成機制、分布范圍以及控制因素還不明確。通過對塔中中西部地區鷹山組層序地層、巖相以及沉積相的研究,揭示研究區碳酸鹽巖層序及沉積演化規律,建立研究區井震體相結合的高精度層序格架和沉積演化模型,為指導生產區現場地質跟蹤、提高鷹山組水平井儲層的鉆遇率與成功率、實現建產區的高效開發提供理論參考。

塔里木盆地; 塔中地區; 奧陶系地質特征; 油氣勘探

從全球構造格局來看,塔里木盆地位于新特提斯構造域中岡瓦納大陸邊緣和前陸帶,盆地的形成演化與特提斯構造演化密切相關。塔里木盆地是在前震旦紀古陸殼基底之上發展起來的,盆地的構造背景和充填演化可劃分為4個重要階段,包括7次重要變革事件,發育震旦系底、志留系底、上泥盆統底、三疊系底、侏羅系底、白堊系底、古近系底等多個重要不整合界面。塔中古隆起是構成古生代盆內隆起帶(包括塔中隆起、巴楚隆起、塔北隆起、塔西南隆起)的重要組成部分,呈北西—南東走向,與巴楚隆起相連,構成了盆地中部呈東西方向展布的、長度超過1 000 km的中央隆起帶[1]。

前人通過古地磁學方法研究恢復了塔里木板塊的古緯度變化,結果表明塔中地區從早寒武世到早奧陶世從赤道附近向南緯20°方向旋轉并漂移, 中—晚奧陶世到早志留世向北緯10°方向快速旋轉和漂移[2]。塔中地區在整個奧陶紀時期均處于赤道附近的熱帶范圍內,為碳酸鹽臺地的發育以及生物礁建造創造了良好的古地理背景。

1 構造發育演化特征

1.1 震旦紀—寒武世階段

從震旦紀開始,由于受塔里木運動的影響,整個塔里木陸塊及周緣地區處于伸展構造環境,盆地進入了應力松弛階段。在基底隆起的區域構造背景下,塔中地區的震旦系表現為一平緩總體向北傾斜的斜坡,隆起幅度較低。震旦紀末期的柯坪運動,使得塔中地區隆升,地層遭到剝蝕,剝蝕區范圍擴大,形成了震旦系與上覆寒武系之間的構造不整合面。早寒武世階段塔中地區處于離散的大陸邊緣環境,拉張作用明顯[3]。早中寒武世前形成的碳酸鹽巖臺地邊緣斜坡或坳陷在這種拉張伸展作用下被破壞,逐漸發育為張性斷裂,該時期斷裂主要向北傾斜,塔中地區也發育總體向北傾斜的淺海碳酸鹽巖臺地。

1.2 奧陶世階段

從寒武紀末期到中奧陶世早期,塔里木盆地由被動大陸邊緣轉變為主動大陸邊緣,構造環境由拉張轉變為擠壓。受塔里木盆地的中南部劇烈構造活動的影響,塔中地區由早期的張性正斷層開始發生翻轉,并控制了塔中古隆起的形成。此時塔中地區整體迅速上隆,前期地層遭受剝蝕,部分隆起較高的部位缺失了早奧陶世晚期—中奧陶世早期沉積地層。此時塔中隆起呈西南高、東北低的不對稱形態;隆起南部斜坡較緩但褶皺變形強,而北部斜坡正好相反[4]。

晚奧陶世早中期階段塔中地區開始發生構造沉降。隆起沉積了較厚的上奧陶統良里塔格組和桑塔木組地層,但塔中隆除了臺緣斜坡部位外,普遍缺失了吐木休克組的沉積。晚奧陶世末期是塔中隆起形成的主要時期,此時隆起呈現出東北高、西南低的構造格局。由于塔中隆起隆升幅度很大,中晚奧陶世沉積地層遭受不同程度的剝蝕,剝蝕厚度最厚的隆起東南部和西南部達到1 000 m,其他地方也達到500 m以上,并與志留系之間形成了一個大型的區域不整合面[5]。

1.3 中泥盆世末期階段

中泥盆世末期,受海西早期運動的影響,塔中地區地層整體抬升,逐漸發育成一個巨型臺背斜構造,志留系和泥盆系地層遭受剝蝕,部分隆起較高的地方沒有志留-泥盆系沉積。該時期塔中隆起總體形態為西高東低,并向西北傾沒的鼻隆,塔中隆起基本定型。早海西期之后,塔中隆起構造活動相對穩定。

1.4 石炭紀—二疊紀

早石炭紀,盆地經歷了一次大規模海侵,海水由西向東逐漸侵入。隨著海平面的上升塔中隆起被淹沒,接受由西向東層層超覆的石炭系沉積。二疊紀后,海平面逐漸下降塔中隆起露出地表。早二疊世末期,塔中隆起繼承了前期的構造背景,東部繼續抬升,西部繼續下降,形成了一個規模更大的北西西向鼻隆。

2 構造格局及斷裂系統

塔中隆起是在盆地基底隆起的基礎上發育起來的古隆起,隆起經歷了多期的復合疊加改造,總體上的表現為“掃帚狀”,其構造格局大體為平面上呈東西分區、南北分帶、縱向上相互疊加、具有不同期次的特征。

東西分區是指以塔中22—塔中9—塔中13—塔中54井為分界線可以將塔中隆起分為西部的奧陶系形成的早期背斜和東部志留系晚期形成的鼻隆構造。從構造圖上可以看出相對于兩邊塔中22—塔中9—塔中13—塔中54井一線是明顯的構造高部位,這說明古隆起就是東西分區的,從上文構造演化上可以看出塔中隆起西部奧陶系末期地層抬升遭受剝蝕,與志留系地層具有明顯的角度不整合,而東部以剝蝕志留系-泥盆系為主,與石炭系呈明顯的角度不整合。總的來說隆起西部相對來說比較開闊低緩,東部構造帶比較收斂,構造密集,產狀較陡。

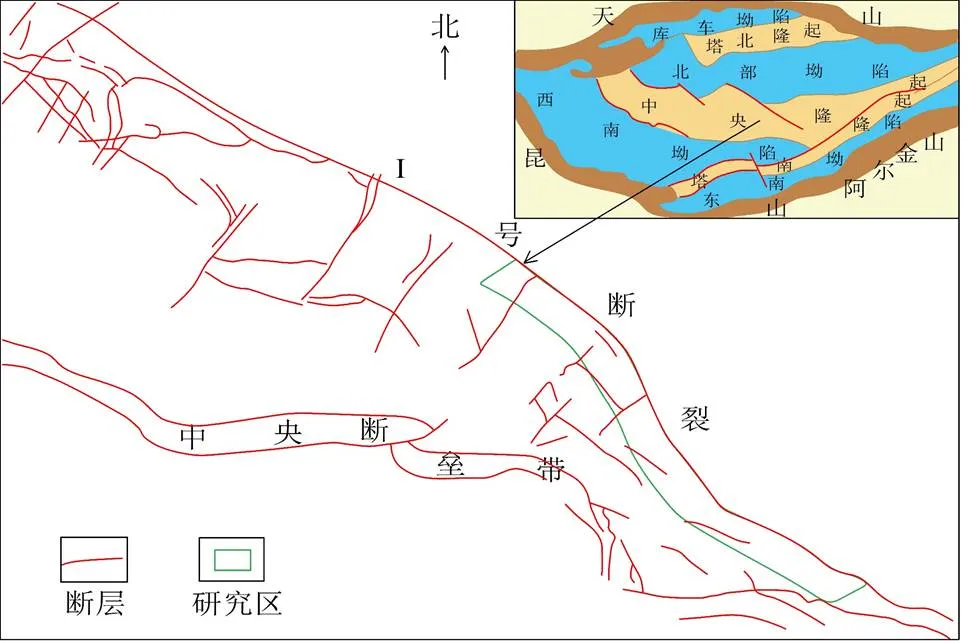

南北分帶是指塔中地區主要由北西向和北東向的幾個主要斷裂帶分割。其中南部的塘北和塔中Ⅲ號構造帶主要為北東向,這些構造帶主要形成于加里東中期,在海西早期逐漸增強。北部塔中22井南斷裂構造帶、塔中10號構造帶、塔中Ⅱ號構造帶、塔中Ⅰ號構造帶主要為北西向,這些構造帶形成較早,在加里東中期達到最強。塔中隆起構造帶在橫向上還具有不同的成因。

縱向上相互疊加是指塔中隆起由震旦紀開始先后經歷了多次構造運動的影響,縱向上形成了多個不整合的疊加,形成多個高角度的多個不整合疊加的復合不整合面。這些復合不整合面在不同的構造部位呈現不同的疊加復合特點。

塔中隆起各個斷裂的形成具有不同的期次。隆起北部邊界的塔中1號斷裂帶附近的正斷層由早加里東時期的北東—南西方向張應力作用形成的。塔中1號、22號斷裂以及塔中2號、10號斷裂帶主要是在中加里東時期形成的,該階段主要為南北方向的擠壓應力,使得前期正斷層發生反轉,轉變為擠壓性斷裂。隆起南部的塔中8井、塔中5號等斷裂帶主要發育于晚加里東—早海西期,該時期受近南北向和南東向的水平擠壓力,形成了圧扭性斷裂體系,并產生走滑分量,發育北東向走滑斷裂(圖1)。

圖1 研究區構造格局及斷裂系統圖

3 古生代地層特征

重點介紹塔中地區早古生代的地層發育特征。

3.1 寒武系

寒武系是塔里木盆地分布最廣泛的地層之一,塔中地區寒武系以灰色或者褐灰色白云巖、灰巖為組合特征,塔里木盆地內鉆到寒武系的井很少,中下寒武的地層沒有細的分組,目前很多學者認為寒武紀時塔中地區一直處于淺海臺地相,在巴楚塔中以及塔北地區鉆遇的寒武系地層均為一套白云巖及膏鹽沉積。丘里塔格群下亞群(上白云巖段)主要以細晶-泥晶白云巖及藻白云巖為主。

3.2 奧陶系

前國際地層委員會實行將奧陶系劃分為下、中、上統的三分劃分方案。其中中奧陶統和上奧陶統的底界分別為筆石Isograptus lunatus帶和筆石Nemagraptus gracilis帶的底界。塔中地區奧陶系分布廣泛,根據鉆井等資料,目前將塔中奧陶系主要分為4個組:上奧陶統良里塔格組、桑塔木組、中下奧陶統鷹山組、下奧陶統蓬萊壩組。相對于盆地其他地區奧陶系的地層,缺失了上奧陶統吐木休克組和中奧陶統一間房組。

3.3 志留系

在塔里木盆地塔中地區志留系處于淺水沉積環境,沉積一套海相陸源碎屑地層。志留系由下到上可以分為柯坪塔格組、塔塔埃爾塔格組和依木干他烏組。塔中地區只發育了柯坪塔格組上段,該段沉積一套灰綠色和褐色的厚層砂巖,中間有灰色泥巖夾層。塔塔埃爾塔格組下部主要沉積厚層的顆粒較細的粉砂巖,中部為輝綠巖,上部沉積巨厚的粉砂巖夾雜薄層泥巖。依木干他烏組主要沉積紫紅色泥巖、砂質泥巖以及少量灰綠色薄粉砂巖互層,具有豐富的化石,例如介形蟲、腕足類等。塔中地區沉積厚度為150~600 m,分布穩定,是該地區非常好的區域性蓋層。

4 鷹山組勘探概況

塔里木盆地塔中地區的油氣勘探工作始于1983年,最早于1989年在塔中地區東南部潛山區塔中1井下奧陶統蓬萊壩組獲高產油氣流。隨后興起了大規模的油氣勘探,但經歷長期而曲折的歷程。

塔里木盆地寒武-奧陶系海相碳酸鹽巖累計厚度大于3 000 m,分布十分廣泛,油氣資源豐富,勘探潛力巨大,是塔里木盆地臺盆區油氣勘探的重要領域。2004年至今,是塔里木盆地碳酸鹽巖整體勘探階段,下古生界碳酸鹽巖地層已探明儲量超過 10億t。2006年向塔中臺內拓展部署塔中84風險井,發現上奧陶統良里塔格組與中—上奧陶統鷹山組之間發育大型層間風化殼,且有優質儲層發育。通過塔中83井的鉆探在鷹山組獲高產工業油氣流,發現了塔中鷹山組風化殼油氣藏。

2006—2016年,加強縫洞體系雕刻與烴類檢測攻關,開始了塔中北斜坡下奧陶統風化殼的整體評價,通過40余口井的整體部署,塔中北斜坡4 000 km2范圍內中—下奧陶統鷹山組風化殼呈現大面積連片含油態勢,探明和控制油氣地質儲量達4.5×108t,是目前我國最大的碳酸鹽巖凝析氣田。

5 結束語

早奧陶世的穩定碳酸鹽臺地環境,從中—晚奧陶世早期到晚奧陶世末遭受強烈的構造隆升, 中—下奧陶統鷹山組出露地表,遭受強烈風化、剝蝕和淋濾,形成了鷹山組頂部的不整合。對于不整合面及油氣藏分布的研究為未來研究的重點方向。

[1]丁文龍,樊太亮,黃曉波,等. 塔里木盆地塔中地區上奧陶統古構造應力場模擬與裂縫分布預測[J].地質通報,2011,30(4):588-594.

[2]高達,林暢松,黃理力,等.塔里木盆地西克爾露頭區鷹山組古巖溶特征及其儲層意義[J].現代地質,2014,28(1):157-162.

[3]李長俊,曾自強,江茂.埋地輸油管道的溫度計算[J].國外油田工程,1999(2):38-40.

[4]盧濤,姜培學.多孔介質融化相變自然對流數值模擬[J].工程熱物理學報,2005,26(增刊):167-176.

[5]盧濤,佟德斌.飽和含水土壤埋地原油管道冬季停輸溫降[J].北京化工大學學報,2006,33(4):37-40.

Tazhong Regional Geological Characteristics and Exploration of Yingshan Formation

1,2,3,4

(1. Shaanxi Provincial Land Engineering Construction Group Co., Ltd., Xi’an Shaanxi 710075, China; 2. Institute of Land Engineering and Technology, Shaanxi Provincial Land Engineering Construction Group Co., Ltd., Xi’an Shaanxi 710075, China;3. Key Laboratory of Degraded and Unused Land Consolidation Engineering, the Ministry of Natural Resources, Xi’an Shaanxi 710075, China; 4. Shaanxi Provincial Land Consolidation Engineering Technology Research Center, Xi’an Shaanxi 710075, China)

Yingshan formation of middle and lower Ordovician in Tazhong area is important oil producing reservoir, but the study of sedimentary sequence of Yingshan formation is not precise enough, and the formation mechanism, distribution range and control factors of reservoir, especially karst reservoir, are not clear. In this paper, based on the study of sequence stratigraphy, lithofacies and sedimentary facies of Yingshan formation in central and western Tarim Basin, the sequence and sedimentary evolution law of carbonate rocks in the study area was revealed, and a high-precision sequence framework and sedimentary evolution model was established by combining well and seismic body in the study area, which could provide some theoretical reference for guiding the field geological tracking of production area, improving the drilling rate and success rate of Yingshan formation horizontal well reservoir, and realizing the efficient development of production area.

Tarim Basin; Tazhong area; Ordovician geological characteristics; Oil and gas exploration

2020-02-12

曲少東(1986-),男,陜西省西安市人,博士,高級工程師,研究方向:土地工程及相關領域。

TE122

A

1004-0935(2020)11-1448-03