比較多孔硅膠管聯合豬尾導管與常規硅膠管對胸外科手術后的引流效果

肖熙 李明 劉影倩 杜進臣 伍治強

1)廣東珠海市第五人民醫院胸外科 珠海 519055 2)中國人民解放軍聯勤保障部隊第九四〇醫院胸外科 蘭州 730050 3)成都醫學院第一附屬醫院胸心外科 成都610500

雖然目前已有研究顯示胸外科術后可不留置胸腔引流管,但因胸腔引流管對術后恢復胸腔內負壓、引流積液有重要作用,故大多數胸外科術后仍需留置胸腔引流管[1-3]。常用的胸腔引流管有硅膠導管、乳膠管、中心靜脈導管、豬尾導管等,外接引流裝置亦有傳統水封瓶和負壓球囊[4]。基于此,我們開展了本項前瞻性研究,以探討多孔硅膠管聯合豬尾導管與常規硅膠管對胸外科手術后的引流效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料 本研究經珠海市第五人民醫院倫理委員會審批。納入2018-01—2019-10間珠海市第五人民醫院和中國人民解放軍聯勤保障部隊第九四〇醫院行胸腔鏡手術的患者。納入標準:(1)年齡18~75歲,男性及非孕期女性。(2)均經術前CT或MRI定位診斷。(3)均經術后常規病理學檢查確診。(4)手術方式確定為肺葉切除術、肺楔形切除術、胸腔入路縱隔腫瘤切除術。排除標準:(1)術后出現胸腔內感染性病變需延長置管時間者。(2)需二次手術者。按應用的引流管分為多孔硅膠管聯合豬尾導管組(聯合組)和常規硅膠管組(常規組)。

1.2 材料及引流管置入方式

1.2.1 聯合組 將20F多孔硅膠管引流管(廣東凌捷醫療器械有限公司生產),經切口、膈肌表面、前縱隔到達胸頂,管口一般不低于鎖骨中線第二肋間水平。行單孔胸腔鏡[5]手術時引流管經手術切口前腳引出。行單操作孔及多孔胸腔鏡[6]手術時,引流管經觀察孔引出。8~10F豬尾導管(廣東百合醫療科技股份有限公司生產)在胸腔鏡直視下經腋后線近膈面處肋間引入,置于后肋膈角,側孔距壁層胸膜約2~4 cm。硅膠管外接水封瓶,豬尾導管外接引流袋。常規組:采用24 F常規硅膠胸腔引流管,按傳統胸腔引流管置入方式置入,外接水封瓶。

1.3 觀察指標 采用數字疼痛分級法(numerical rating scale,NRS)[7]評估患者術后12 h、24 h、48 h、72 h疼痛程度;術后24h及總引流量;拔管時間(拔管指征為24 h總引流量≤100 mL,患者咳嗽時水封瓶中無氣泡溢出,影像學檢查提示術側肺復張良好);術后行胸腔穿刺例數和次數;術后住院時間。

1.4 統計學方法 數據采用SPSS 22.0統計學軟件進行分析。計量資料采用均數±標準差(±s)表示,組間比較采用t檢驗;計數資料采用率(%)表示,行χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 一般資料 本研究共納入260例患者。2組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 2組患者的一般資料比較

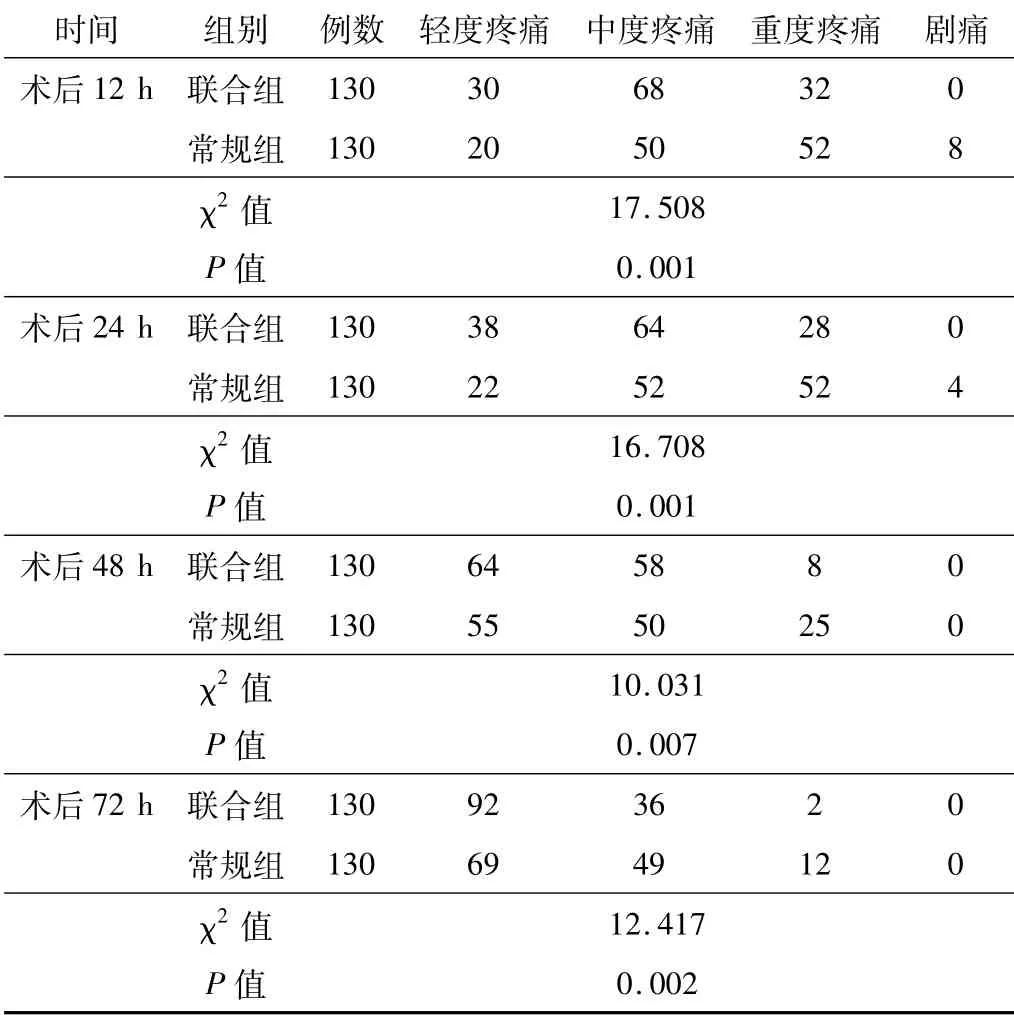

2.2 術后疼痛程度 聯合組術后12 h、24 h、48 h、72 h的NRS 評分低于常規組,差異有統計學意義(P<0.01)。2組患者疼痛程度隨著術后時間延長呈遞減趨勢。聯合組患者術后均未出現劇痛,在術后12 h及24 h時間點以中度疼痛為主,在術后48 h以后則以輕度疼痛為主。常規組在術后12 h及24 h時間點均有患者感到劇痛且以中、重度為主,在術后48 h以后以輕度疼痛為主。聯合組疼痛遞減趨勢較為顯著。見表2。

表2 2組術后NRS疼痛程度比較

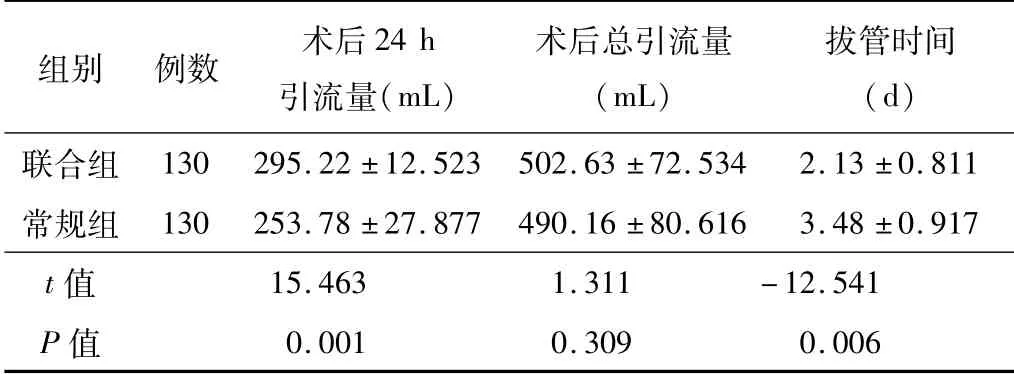

2.3 術后24 h引流量、總引流量及拔管時間 聯合組術后24 h引流量多于常規組,差異有統計學意義(P<0.01);術后總引流量較常規組多,但差異無統計學意義(P>0.05)。聯合組術后拔管時間明顯短于常規組,差異有統計學意義(P<0.01)。見表3。

表3 2組術后24 h引流量、總引流量及拔管時間比較(±s)

表3 2組術后24 h引流量、總引流量及拔管時間比較(±s)

組別 例數 術后24 h引流量(mL)術后總引流量(mL)拔管時間(d)130 295.22±12.523 502.63±72.534 2.13±0.811常規組 130 253.78±27.877 490.16±80.616 3.48±0.917 t值聯合組15.463 1.311 -12.541 P值0.001 0.309 0.006

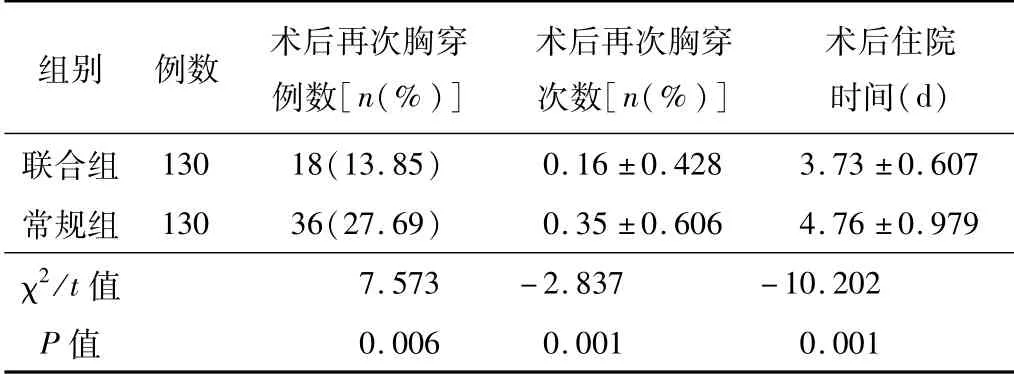

2.4 術后再次胸穿情況和住院時間 聯合組術后再次胸穿例數及次數均少于常規組。術后住院時間短于常規組,差異有統計學意義(P<0.01)。見表4。

表4 2組術后再次胸穿情況及住院時間比較

3 討論

胸腔內生理性負壓有維持肺擴張并促進靜脈血液及淋巴液回流的作用,若手術將此種負壓狀態破壞,術后能否有效恢復胸腔內生理性負壓,成為促進肺復張及恢復正常血液及淋巴液回流動力的重要因素。目前已經有開展術后經麻醉師完全膨肺后不留置胸腔引流管的研究[1-3],并指出此種措施患者術后疼痛較輕,恢復快。但若術中存在切緣少量漏氣、術中行胸膜固定、術區與淋巴引流區域關系密切等情況下,術后留置胸腔引流管則可動態觀察肺漏氣情況、評估引流液量與性質、是否出現乳糜胸,以及觀察是否出現進行性血胸并發癥等,因此大部分患者仍需留置胸腔引流管[8]。

目前胸腔引流管有硅膠導管、乳膠管、中心靜脈導管、豬尾導管等,外接引流裝置也有傳統水封瓶和負壓球囊。乳膠管較軟故負壓較大時易閉鎖,豬尾導管對積液的引流效果較好但對積氣的引流效果欠佳[9]。傳統水封瓶可精確控制壓力但裝置較重,一定程度上限制了患者活動。負壓球囊體積較小但精確控壓方面不及傳統水封瓶[10]。是否留置引流管、留置何種引流管、應用何種外接引流裝置等,應兼顧利于病情觀察及引流需求的同時,盡量減少患者痛苦、促進患者康復的目的,個體化進行選擇。

本研究中,2組硅膠引流管均將水封瓶作為外接引流裝置(聯合組中的豬尾導管外接引流袋),結果顯示,2組總引流量差異無統計學意義,表明多孔硅膠管聯合豬尾導管和常規硅膠管的引流效果基本相當。但聯合組患者術后12 h、24 h、48 h、72 h的NRS評分,術后24 h引流量,以及術后拔管時間、再次胸穿情況、住院時間均優于對照組,差異有統計學意義。提示使用多孔硅膠管聯合豬尾導管較常規硅膠管更利于患者術后康復。分析其原因為:(1)20F多孔硅膠引流管管徑為7 mm,8~10 F豬尾導管管徑為3 mm,其管徑較細,對肋間神經的刺激較輕,故術后疼痛較24 F硅膠引流管輕微。(2)將20 F硅膠引流管沿前縱隔向上置于胸頂,外接水封瓶,主要負責胸腔內積氣的引流[11-12]。將豬尾導管置于后肋膈角,外接引流袋,主要負責引流胸腔內積液。此種引流方式可同時保證胸腔內積液及積氣的引流,避免了常規引流管不能同時兼顧引流積液與積氣的弊端。

目前,隨著超聲刀、能量平臺、組織切割縫合器、Hem-o-lock以及術畢常規胸腔內探查有無活動性出血等措施的應用,術后進行性血胸的發病率持續降低。但術后胸腔內負壓重建后凝血焦痂脫落[13]、粘連帶撕脫[14-15]、組織切割縫合器和Hem-o-lock規格及操作不當[16-17],以及胸腔內原輕微滲血轉為進行性出血情況時有發生。采用多孔硅膠管聯合豬尾導管胸腔引流,可有效引流胸腔內積液、積氣,最大限度防止因出血量較大或血凝塊堵塞引流管導致的引流不暢;同時可根據引流液量和性質評估是否達到需行急診開胸止血條件[18],并確定下一步治療方案。

綜上所述,多孔硅膠管聯合豬尾導管和常規硅膠管應用于胸外科手術后胸腔引流,引流效果基本相當。但前者術后患者疼痛程度輕,可縮短患者術后帶管及住院時間,更利于促進患者術后康復。局限于樣本量及評價指標因素的影響,本研究仍存在著許多局限性,其結論尚需更大樣本量的前瞻性隨機對照研究予以證實。