氨甲環(huán)酸不同二聯(lián)用藥方式對全膝關節(jié)置換手術失血的影響

劉金磊 殷力 張翼 王海濤 李莊嚴 夏培格 喬仁秋

鄭州大學第一附屬醫(yī)院骨科一病區(qū) 鄭州450000

膝關節(jié)骨性關節(jié)炎(osteoarthritis,OA)在中老年人中的發(fā)病率逐年增高,嚴重降低了人們的生活質(zhì)量,全膝關節(jié)置換術(total knee arthroplasty,TKA)可有效提高患者關節(jié)運動功能,緩解疼痛,目前已成為治療中晚期膝關節(jié)OA最有效的手段[1]。由于施術時需用止血帶、術中截骨面積較大,以及術后預防性應用抗凝藥物,手術失血量可達1 000~1 500 mL,極大提升了貧血的發(fā)生率及感染風險[2]。纖溶酶原抑制劑氨甲環(huán)酸(tranexamic acid,TXA)的應用,可有效降低手術失血量和輸血率,且不增加下肢深靜脈血栓(deep venous thrombosis,DVT)及肺栓塞(pulmonary embolism,PE)等并發(fā)癥的發(fā)生風險,現(xiàn)已廣泛應用于TKA中[3]。Colomina MJ等[4]研究發(fā)現(xiàn),術前靜脈應用50 mg/kg聯(lián)合術中續(xù)灌5 mg/kg TXA能減少腰椎手術的失血,而且未出現(xiàn)相關并發(fā)癥。但Upadyyay等[5]曾報道1例年輕泌尿系出血患者,在錯誤接受11g TXA治療后發(fā)生了血栓。基于此,我們開展了本項前瞻性研究,以探討TKA圍術期TXA的不同二聯(lián)方式對術后失血的影響。

1 資料與方法

1.1 一般資料 本研究經(jīng)我院倫理委員會批準,患者及其家屬均簽署知情同意書。納入2018-12—2019-11間于我科行單側(cè)TKA的患者。納入標準:(1)原發(fā)性單膝或雙膝關節(jié)OA。(2)初次行單側(cè)TKA。(3)身體狀況良好,可以耐受手術。(4)術前血紅蛋白、凝血功能、紅細胞比容、血沉、C-反應蛋白均正常。(5)術前行雙下肢深靜脈彩超檢查無異常。排除標準:(1)其他原因引起的膝關節(jié)炎,如類風濕關節(jié)炎、創(chuàng)傷性關節(jié)炎、血友病性關節(jié)炎等。(2)長期服用抗凝藥物、凝血功能障礙者。(3)膝翻修、雙TKA、近期感染史(<6月)及合并腫瘤的患者。(4)對TXA有過敏史和禁忌證。(5)術后生命體征不穩(wěn),轉(zhuǎn)往其他科室的患者。

1.2 方法

1.2.1 分組方法 根據(jù)TXA不同二聯(lián)用藥方式分為裝假體前靜滴聯(lián)合關節(jié)腔多點注射TXA組(聯(lián)合注射組),切口關閉后聯(lián)合關節(jié)腔灌注TXA組(聯(lián)合灌注組),術后3 h聯(lián)合靜滴TXA組(聯(lián)合靜滴組)。

1.2.2 手術方法 均由同一組醫(yī)師在全麻下使用充氣式止血帶(壓力為42 Kpa),經(jīng)髕旁內(nèi)側(cè)入路完成單側(cè)TKA。假體均采用骨水泥型人工膝關節(jié)(ATTUNE,強生)。安放假體后大量生理鹽水沖洗關節(jié)腔,放置引流管連接密閉負壓引流瓶。關閉關節(jié)囊前撒入萬古霉素(穩(wěn)可信,0.5 g)預防感染。術中均預防性輸入2U懸浮紅細胞。所有手術均在120 min內(nèi)完成。

1.2.3 TXA用法 3組均于股骨髁、脛骨平臺截骨完成后,放假體前靜滴TXA 1g與100 mL生理鹽水混合液。A組在高壓水槍沖洗后及放假體前,聯(lián)合關節(jié)腔內(nèi)多點浸潤注射TXA 1g與50 mL生理鹽水混合液(股骨髁內(nèi)外側(cè)和后側(cè)骨膜、股四頭肌肌腱、關節(jié)囊后側(cè)、內(nèi)外側(cè)副韌帶、脛前脂肪墊、鵝足、脛骨平臺骨膜、皮下等多點注射5~10次)。B組則在切口關閉后由引流管灌注TXA 1g與生理鹽水50 mL的混合液,夾閉引流管3 h后開放引流,最晚于24 h內(nèi)拔除。C組于術后3 h再次靜滴TXA 1g與100 mL生理鹽水混合液。

1.2.4 術后處理 患者麻醉清醒后囑其行下肢等長收縮鍛煉、直腿抬高鍛煉、膝踝伸屈鍛煉,以及氣壓泵治療,加強下肢力量,預防下肢DVT。術后6 h皮下注射那屈肝素4 100 U),以后1次/d,連用7 d。第8天口服利伐沙班片10 mg/g預防血栓形成。術后72 h內(nèi)冰敷手術切口,72 h后行磁熱療。術后第1、3、6、9天復查血常規(guī)、電解質(zhì)、肝腎功能、紅細胞沉降率和C-反應蛋白。血紅蛋白<90 g/L即給予輸懸浮紅細胞2 U。

1.3 觀察指標及效果評價 (1)患者的基線資料。(2)術后引流量。(3)總失血量:總失血量=術前血容量(BV,mL)×[Hct(紅細胞壓積)術前-Hct術后最低]/Hct均值,Hct均值=(Hct術前+Hct術后最低)/2。BV通過Nadler[6]方程計算:BV=K1×H3+K2×W+K3。H為患者身高(m),W 為體質(zhì)量(kg),男性的K1=0.3669,K2=0.03219,K3=0.6041;女性的K1=0.3561,K2=0.03308,K3=0.1833。(4)隱形失血量,由Gross[7]方程計算隱性失血量:隱性失血量=總失血量-顯性失血量+輸血量。止血帶的使用使術中失血量很小,本研究中不予計入,所以顯性失血量為引流量。(5)最大血紅蛋白下降值。(6)每組輸血例數(shù)及輸血量。(7)術后第8天和第3、6、12個月的DVT、PE等并發(fā)癥情況。

1.4 統(tǒng)計學方法 采用SPSS 23.0對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析。計量資料經(jīng)正態(tài)性檢驗,符合正態(tài)分布的數(shù)據(jù)均采用均數(shù)±標準差((±s)表示,組間采用單因素方差分析,進一步采用LSD-t檢驗對各組間有統(tǒng)計學意義的指標進行兩兩比較。分類計數(shù)資料均采用例數(shù)表示,組間比較采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統(tǒng)計學意義。

2 結(jié)果

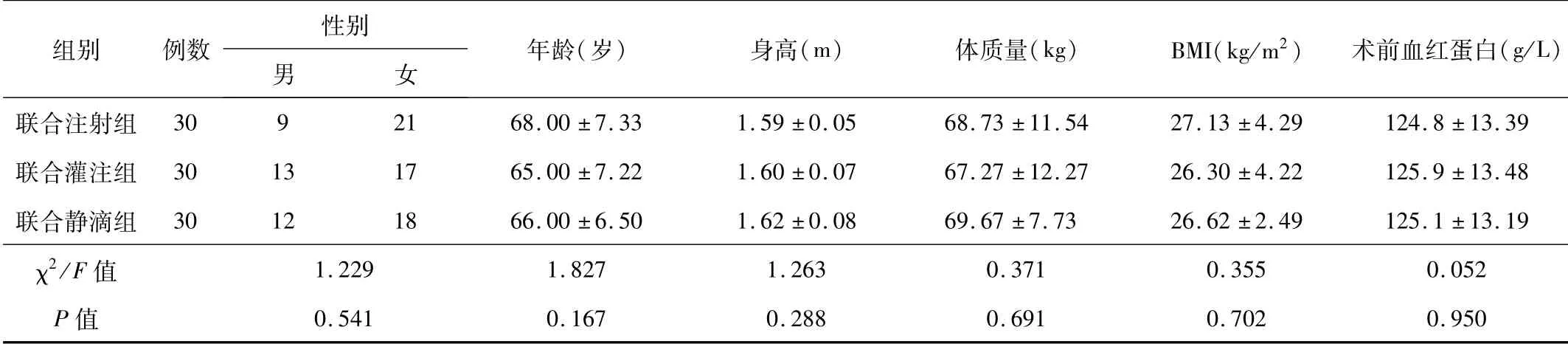

2.1 基線資料 3組患者的基線資料差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05),見表1。

表1 3組患者基線資料比較

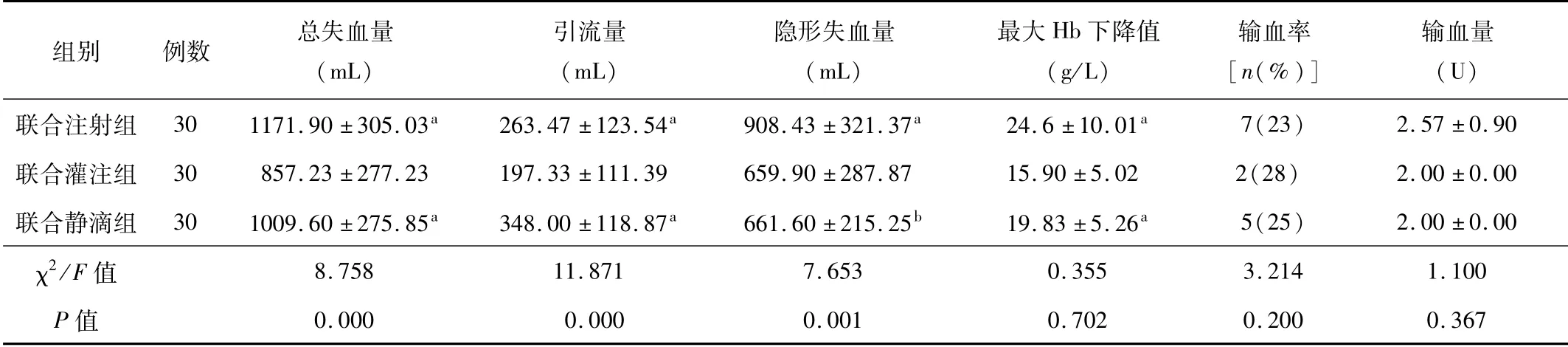

2.2 總失血量、引流量、隱性失血量等指標 3組總失血量、引流量、隱性失血量和最大血紅蛋白下降值差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。組間進一步兩兩比較顯示,聯(lián)合灌注組除隱性失血量與聯(lián)合靜滴組的差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05)外,總失血量、引流量和最大血紅蛋白下降值均小于聯(lián)合注射組、聯(lián)合靜滴組,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。3組術后輸血率和輸血量差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05)。見表2。術后第8天、3個月復查,以及術后第6、12個月隨訪,3組均未發(fā)生下肢DVT、PE等其他并發(fā)癥。

表2 總失血量、引流量、隱性失血量等指比較

3 討論

OA是以關節(jié)軟骨退行性變和繼發(fā)性增生為特征的慢性關節(jié)疾病,好發(fā)于負重較大的膝關節(jié),隨著年齡的增長,其病理學改變不可逆轉(zhuǎn),至晚期可出現(xiàn)膝內(nèi)翻畸形和持續(xù)疼痛,最終需行TKA,以有效緩解或解除膝關節(jié)疼痛感,糾正下肢力線,重塑關節(jié)物理功能,提高患者的生活質(zhì)量[8]。有研究結(jié)果顯示,TKA術中和術后的失血量可高達2 500 mL,約占機體總血容量的40%,嚴重增加了患者輸血率、感染風險、住院時間和住院費用[9]。近年來,隨著外科加速康復理念(enhanced recovery after surgery,ERAS)的普及,對控制TKA手術的失血量提出了更高的要求,以達到患者術后更快康復的目的。因此,如何減少TKA手術失血已成為關節(jié)外科醫(yī)生所關注的主要問題。

TXA是一種賴氨酸衍生物,可競爭性結(jié)合纖溶酶原而抑制其激活,減少纖溶蛋白降解而產(chǎn)生止血效果[10]。趙洪順等[11]研究發(fā)現(xiàn),TXA能有效減少關節(jié)置換術的失血,還可降低C-反應蛋白和白介素6的產(chǎn)生,減少炎癥反應,目前已廣泛應用于TKA。其使用方法多種多樣,如靜脈注射法、局部注射法、局部灌注法和口服法等。但最佳使用劑量、時機和方式仍未達成共識[12]。高麟超等[13]研究發(fā)現(xiàn),TXA靜脈應用、局部多點注射、關節(jié)囊縫合后局部灌注這三種應用方式對手術失血量影響不大。張曉冬等[14]研究發(fā)現(xiàn),TXA 1 g單次局部用藥好于單次靜脈用藥。近年來,隨著TXA在骨科、心胸外科等領域的廣泛應用,不少學者開始研究圍術期TXA不同時間段及方式的聯(lián)合應用。Kim等[15]研究發(fā)現(xiàn),與單次應用TXA比較,TKA圍術期兩次聯(lián)用能明顯降低術后失血量,且不增加DVT、PE等并發(fā)癥的發(fā)生率。李鴻江等[16]通過TKA術前靜滴20 mg/kg TXA聯(lián)合術后24 h內(nèi)每3 h靜滴一次TXA 10 mg/kg(圍術期共聯(lián)用9次TXA)與單次應用比較的方法,證明了圍術期TXA 9次聯(lián)用能有效降低手術失血量,且不增加術后DVP的發(fā)生風險。但亦有接受氨甲環(huán)酸治療后發(fā)生血栓的報道[5]。因此,為防止TXA多次聯(lián)用而導致血栓發(fā)生,本研究僅采用圍術期TXA兩次聯(lián)用,且每次量均為1 g。為防止術中液體入量過多,靜滴時TXA僅與100 mL生理鹽水混合。此外,因正常關節(jié)內(nèi)僅有少量液體,在本研究局部應用TXA時,為防止局部用藥體積過大而導致膝關節(jié)脹痛和體積過小導致藥物與手術創(chuàng)面不能充分接觸,我們僅用50 mL生理鹽水與TXA 1 g的混合液進行局部的多點注射與灌注。

段虹昊等[17]曾報道TXA靜滴聯(lián)合局部灌注具有和兩次靜脈聯(lián)用相似的臨床療效與安全性,而且操作較為簡便。本研究發(fā)現(xiàn),TKA圍術期不同的TXA二聯(lián)方式對術后輸血量、輸血率,以及下肢DVT和PE等并發(fā)癥情況無影響,但聯(lián)合灌注組的總失血量、引流量和最大血紅蛋白下降值明顯小于聯(lián)合注射組和聯(lián)合靜脈組,且隱性失血量小于聯(lián)合注射組,差異有統(tǒng)計學意義。

綜上所述,TKA中TXA靜滴聯(lián)合關節(jié)腔灌注可有效減少手術總失血量、引流量、隱性失血量和最大血紅蛋白下降值,且未發(fā)生下肢DVT、PE等其他并發(fā)癥,是一種有效、安全的用藥方式。但本研究也存在不足:(1)樣本量少且多為老年患者,易受偶然因素的影響和不能全面反映對其他患者的影響。(2)隨訪時間較短,且術后第6、12月隨訪僅從臨床癥狀判定術后是否發(fā)生并發(fā)癥。(3)未對TXA的最佳劑量進行研究。今后尚需進行多中心、長時間隨訪、大樣本量,以及最佳應用劑量的研究。