出發吧,“天問一號”

■席金合

今年夏天,我國自主研制的火星探使“天問一號”沖破蒼穹,飛向遙遠的火星。這項首次火星探測任務意義非凡,揭開了我國航天事業的嶄新一頁。

“天問一號”的構成

火星離地球十分遙遠,必須依靠先進的飛行器才能抵達并順利進行探測活動。飛行器包括運載火箭和探測器,探測器又分為環繞器、著陸器及火星車,質量5 噸左右。

“天問一號”探測器的火星車示意圖(圖/中國國家航天局)

這次執行飛行任務的長征五號運載火箭(趣稱“胖五”)是我國最大的運載火箭,起飛推力超過1 000 噸,運載能力接近25噸,通俗點說,它能把10 輛小轎車送上太空。因此,把幾噸重的探測器送往火星就是小菜一碟。

環繞器與地球衛星一樣,繞火星飛行,從高空向下探測。著陸器通過軟著陸降落在火星表面,釋放火星車。火星車的智能化程度很高,通過自主巡視,采集樣品并化驗,最后將有關數據通過環繞器進行中轉,發回地球以供科學家們研究。

探測火星的理由

在金、木、水、火、土這五大離地球較近的行星中,金星離地球最近,大小也接近地球,火星次之。但金星周圍包裹著厚厚的大氣,難以看清它的表面,而火星的大氣層很薄,便于直接觀測。

早在19 世紀,人類就用大口徑望遠鏡發現火星上有許多溝渠。后來,美國MRO飛行器經過探測,發現火星上的確有水。同時,火星上可能存在其他行星上沒有的四季變化,氣溫也與地球相差不大,最適合人類居住。這種環境條件優于月球。月球上沒有水和空氣,宇宙輻射很強,晝夜溫差達300℃以上,人類在那里根本無法生存。

從居安思危的角度來看,誰也不敢保證地球將來不會出現能源枯竭、氣候驟變、生態惡化、特大地震或被小行星碰撞等災難,因此,火星可能成為人類首選的第二棲息地。從這個意義來說,探明火星情況很有必要。

為何選擇今年夏季發射

今年7—8月間,同期被發射的還有美國“毅力號”火星車以及阿聯酋“希望號”火星探測器。之所以都選擇在這段時間內發射,并非夏季氣溫適宜,也不是大家互相一比高低,而是為了搶抓發射窗口。

火星與地球雖為近鄰,但相距甚遠,并且運行速度不同,二者的距離不斷變化,最遠為4 億公里左右,最近為5 500 多公里,只有在地球距離火星最近時發射,才能縮短行程,節約燃料,增大成功率。然而,這樣的機會每隔26 個月才有一次,這個時期的地、火相對位置被稱為發射窗口。

另外,火星探測通常分三步走:一是繞火星飛行,二是落到火星表面,三是把采樣帶回,簡稱“繞、落、回”。我國這次把前兩步合并起來實施,一次性完成“繞”和“落”,這樣做除了具備成熟的技術外,主要是想充分利用今年這次寶貴的發射窗口。若按部就班實施,會耽擱很多時間。

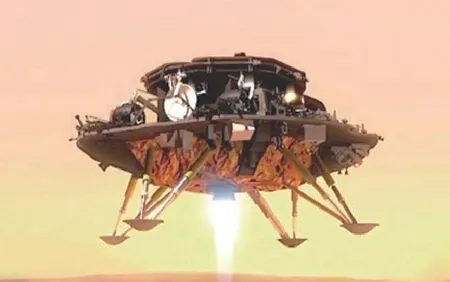

火星探測的難點

1988年,日本探測火星失敗,歐洲兩次著陸實驗都宣告失敗。美國失敗的次數更多,損失也更慘重。

地球與火星之間的距離太遙遠,一旦設備出現故障,不像在地球附近能用遙控手段及時排除,一切都靠探測器自主解決。這就需要高度依賴先進的人工智能技術,而這種技術的可靠性和靈活性目前還不是很強,并在短期內很難提高。

“天問一號”探測器示意圖(圖/中國國家航天局)

而且,火星大氣對陽光有削弱作用,能源供給比在月球上困難得多。一旦太陽能裝置供電中斷,會導致整個系統癱瘓。由于沒有現成的經驗可供借鑒,首次火星探測任務更復雜、更艱巨,要求科技工作者盡量把可能出現的問題都考慮到,確保萬無一失。

火星上會有生命嗎

由于火星的環境接近地球,相比太陽系的其他行星更適合孕育生命,所以一直以來,人們對火星上有無生命充滿好奇。

對此,美國和歐洲航天局曾多次發射探測器巡查,卻連外星人的影子都未見到。不過,他們探明火星上確實有水,并且還發現了非常光滑的卵石,猜想是被水沖刷所致,由此推斷火星上曾有河流。

水是生命之源,因此科學界初步認為,在三四十億年前,火星上可能有古生物。后來,因為大氣壓減小和溫度變化,火星表面的水大量蒸發,環境惡化,導致生物滅絕。

也有人發出質疑:火星表面極其寒冷,即便有水也是固態,所以不可能有生命。后來,美國衛星探明火星上的水其實是濃鹽水,冰點很低,呈液態。但這并不能證明古火星上沒有純凈的液態水。至于火星上是否曾經有生物存在,還有待火星車的進一步探測。

“天問一號”發射升空(圖/新華社)

人類什么時候能上去

不久前,國外有個名為“火星一號”的組織在全球海選出7 人,要送他們去火星觀光,但不保證能回來。遺憾的是,該計劃最終破產。的確,要讓人登上火星極其不易。

以現有的技術實力,搭乘飛行器去火星要9 個月左右才能到達,而且不能立即返回,需在上面等待2年多的回歸窗口,往返時間接近4年。這期間,人處在空氣稀薄、極度寒冷、輻射強烈、沒有生物的火星上,防護和生存相當困難。所以,改進飛行器、縮短往返時間是人類登上火星的關鍵。

今年5月8日,我國新一代載人飛船試驗船取得圓滿成功,鋪就了通往太空的新“天路”,這艘具有國際往返運輸功能的試驗船是為載人登月和空間站運送物資而制造。它的運載能力強,一次能運送7 名航天員,而且智能化程度高,知道自身的位置、飛行速度和目的地,并能自行選擇最佳飛行路線,還能自動打開降落傘和分離火箭,給防震氣囊充氣,自行記錄艙外的壓力、輻射、溫度等數據,并將其保存在黑匣子里,為下次飛行作參考。

下一步,科技人員將圍繞新一代載人飛船開展技術攻關,使其智能自主化程度更高。專家預計,2030年前后,我國將實施火星采樣返回和木星探測任務。我們相信,隨著關鍵技術的突破,在不久的將來,華夏兒女飛往火星的夢想一定會變為現實。