低等級公路改擴建中涵洞地基變形數值分析*

羅克文, 廖浩成, 張宇輝, 王中恩, 謝繼登

(1.廣西壯族自治區玉林公路發展中心, 廣西 玉林 537000;2.湖南省蓮株高速公路建設開發有限公司,湖南 株洲 412000;3.長沙理工大學 交通運輸工程學院, 湖南 長沙 410114)

為提高已建成公路的通行能力,公路改擴建工程陸續開展,涵洞加寬技術得到廣泛應用。Sun L.等對公路路基加寬產生的新涵洞荷載增加問題展開研究,通過布設EPS板并使用FLAC對涵洞荷載進行分析,發現布設EPS板可以減荷。吳萍結合洛三(洛陽—三門峽)高速公路改擴建工程,對橋梁、涵洞及通道的拼接方案選擇、設計要點等進行了論述。羅火生以佛開(佛山—開平)高速公路改擴建工程為背景,對橋涵、路基拼接技術進行了研究。余常俊依托滬杭甬(上海—杭州—寧波)、滬寧(上海—南京)高速公路改擴建工程,對中小型新舊結構物的拼接機理、地基處理方式進行了總結。楊亮以某高速公路拓寬工程為例,對涵洞搭接部位的關鍵技術進行分析,研究了動載對涵洞搭接部位不均勻沉降的影響。王超對不同加寬跨徑、涵頂填土高度和加寬方式下新舊涵拼接處的受力情況和變形特征進行了分析。姚紅偉以金溫鐵路涵洞改造施工為例,對處于正常運營狀態下的鐵路涵洞的施工技術措施進行研究,探討了不同條件下涵洞的加寬改造方案。成超以鄭漯(鄭州—漯河)高速公路改擴建工程為背景,對上埋式涵洞加寬地基處治技術進行研究,分析了預應力管樁處理地基和不同填土高度下新舊涵洞差異性沉降,總結了涵洞加寬方法。目前,中國對于涵洞加寬的研究主要集中于高速公路改擴建工程,而對低等級公路改擴建的相關研究較少。該文針對某三級公路改二級公路工程,利用ABAQUS有限元軟件建立不同處治技術下改擴建路基和涵洞模型,分析新舊涵洞地基變形情況。

1 模型的構建

1.1 涵洞拓寬方式

公路改擴建工程中常用涵洞加寬方式有單側擴建加寬、兩側擴建加寬及舊涵洞挖除重建。

1.1.1 舊涵洞單側加寬

當施工受到地形、地質、氣候等因素限制時,通常采用單側擴建加寬技術,即在舊涵洞的一側進行拼接施工(見圖1)。其優點是新涵洞接長施工較簡單,只需對新舊涵洞連接處進行處治,施工時對舊涵洞穩定性的影響較小。缺點是加寬后涵洞中線與舊涵洞中線不重合,道路改擴建工程完成后,在荷載作用下,與兩側加寬時相比,涵洞頂部易發生破壞。

圖1 涵洞單側擴建加寬示意圖

1.1.2 舊涵洞兩側加寬

當舊涵洞位于地勢平坦的區域,且涵洞兩側起伏不大時,可采用兩側擴建加寬方式,即在舊涵洞兩側都進行拼接施工。其優點是改擴建后涵洞的中線與舊涵洞的中線基本重合,車輛荷載不會單一分布在新涵洞或舊涵洞上,新舊涵洞的工后沉降分布較均勻。缺點是需在兩側進行加寬,與單側加寬相比新舊涵洞拼接面增大,施工時對舊涵洞穩定性的影響較大。

1.1.3 舊涵洞挖除重建

當涵洞整體狀況評價為差、過水斷面或涵底高程不滿足規范要求,但其又起到排洪或灌溉等功能時,應拆除重建。新涵洞的孔徑大小、結構形式等應不低于舊涵洞。

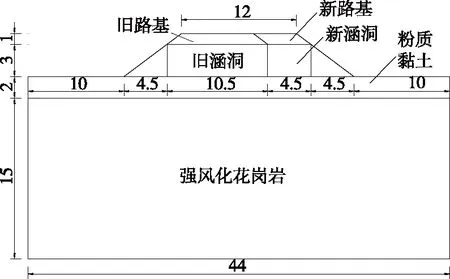

1.2 幾何模型的確定

使用ABAQUS進行數值模擬,分析舊涵洞不同處治方法下地基沉降變形。依托某三級公路改二級公路項目,結合現場實際情況,考慮到材料性質的差異和結構功能的不同,將模型劃分為新舊路基、新舊涵洞、地基等部分。模型中地基土計算厚度為17 m,其中粉質黏土層2 m,強風化花崗巖層15 m;模型計算寬度取44 m,舊路路基頂部寬7.5 m,加寬后路基頂面總寬度12 m;路基高4 m;涵洞寬3 m,高3 m;路基加寬后涵洞總長15 m(見圖2)。

圖2 整體結構示意圖(單位:m)

1.3 邊界條件

模型底面為固定端約束(水平位移和垂直位移為零),頂面為自由面,其余部分施加水平約束,只考慮上部填土引起的應力、位移變化。

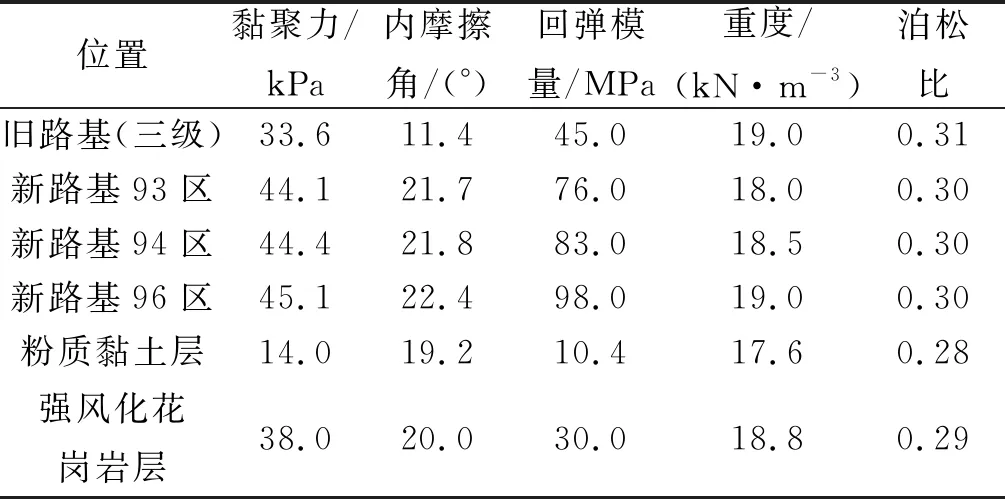

1.4 材料參數選取

結合涵洞加寬工程實際情況選取各部分材料力學特性參數(見表1)。

表1 涵洞、舊路基與地基物理力學參數

2 數值結果分析

重點研究在舊涵洞單側加寬和舊涵洞挖除重建兩種工況下地基的差異沉降,分別取距涵洞中線0、0.5、3 m處地基整體沉降位移數據進行分析。其中X向為路基橫斷面方向,Y向為路基深度方向,Z向為行車方向。

2.1 涵洞單側加寬時地基沉降特性分析

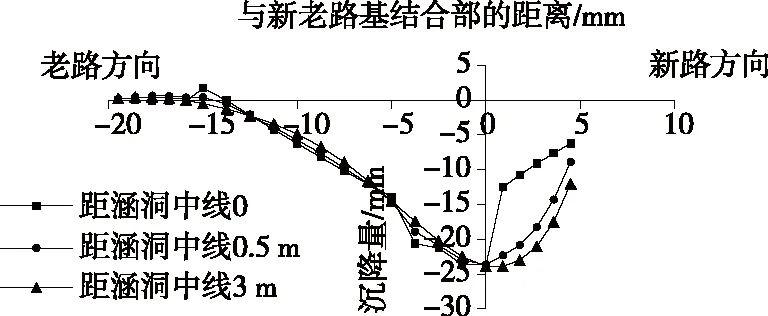

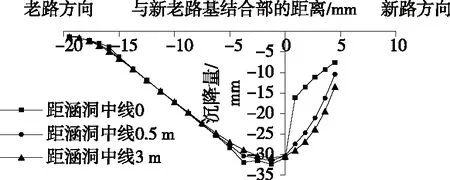

采用單側加寬拼接時,新路基填筑完成時和通車運營1年后地基豎向位移見圖3~5。

圖3 涵洞單側加寬時地基整體豎向位移云圖(單位:m)

圖4 涵洞單側加寬時路基填筑完成時地基沉降

圖5 涵洞單側加寬時通車運營后地基沉降

由圖3可知:隨時間增加,道路整體豎向位移增大,且道路在通車運營期間產生的沉降量小于路基填筑期間產生的沉降量。表明涵洞與路基的自重應力對道路整體沉降的影響大于行車荷載的影響。

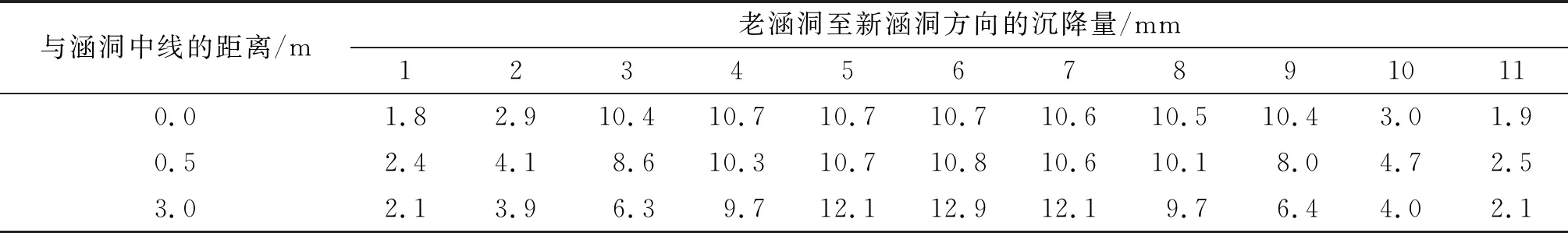

由圖4、圖5可知:路基填筑完成時,距涵洞中線不同距離的地基沉降趨勢大致相同,沉降最大值出現在新舊路基結合部,約為25 mm。沉降最大區域偏向于加寬路基一側,說明新填筑路基的自重對地基沉降有一定影響。通車運營1年后,最大沉降量約為35 mm。表2為通車運營1年后地基沉降量,由模型中地基表面沉降相減得到。

表2 涵洞單側加寬時通車運營1年后地基沉降量

由表2可知:通車1年后,地基最大沉降量為14.4 mm,路基兩側坡腳處最小沉降量為1.6 mm,地基沉降主要發生于新舊路基結合部附近,路基兩側坡腳處沉降增長很小,路基結合部與坡腳處沉降差異明顯。

2.2 舊涵洞挖除重建后地基沉降特性分析

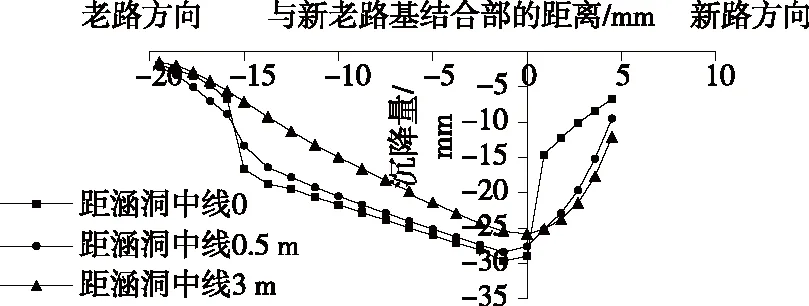

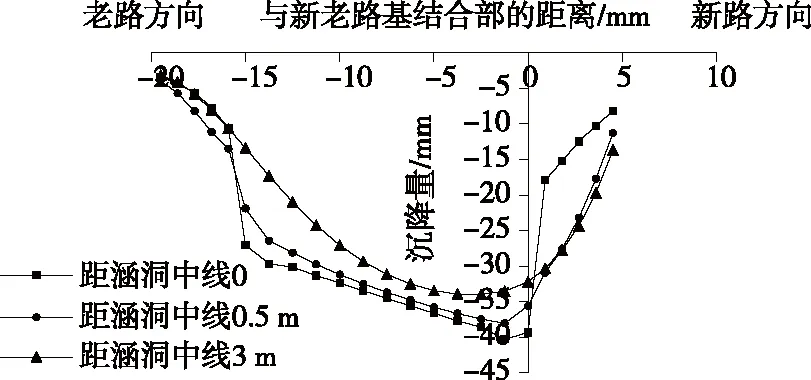

舊涵洞挖除重建處治方式下,新路基填筑完成時和通車運營1年后地基豎向位移見圖6~8。

圖6 舊涵洞挖除重建時地基整體豎向位移云圖(單位:m)

圖7 舊涵洞挖除重建時路基填筑完成時地基沉降

圖8 舊涵洞挖除重建時通車運營后地基沉降

由圖6可知:與舊涵洞接長處治一樣,從路基填筑完成到通車運營后,道路的整體豎向位移隨時間不斷增大,通車運營期間產生的沉降量小于路基填筑期間產生的沉降量。

由圖7、圖8可知:涵洞挖除重建后,涵洞正下方地基的沉降略大于附近地基,沿路基橫斷面地基表面沉降整體大致呈U形分布,最大沉降量約30 mm,且兩側地基沉降量很小。通車運營后,重建涵洞下方地基整體下沉較均勻,最大沉降量約40 mm。涵洞挖除重建后老涵洞方向的地基沉降量大于舊涵洞接長處治時老涵洞方向的地基沉降量。表3為通車運營1年后地基的沉降量。

由表3可知:通車1年后,地基最大沉降量為12.9 mm,涵洞中線下方地基沉降量較均勻,為10~12 mm,但相對于路基兩側坡腳處下方地基沉降量有較大差異,路基兩側坡腳處最小沉降量為1.8 mm,最大差異沉降達11.1 mm。表明涵洞重建后,涵洞的自重是地基產生沉降的主要原因。

根據數值模擬結果比較兩種舊涵洞處治方式,涵洞接長處治時地基整體沉降小于涵洞挖除重建;涵洞接長后,下方地基沉降整體偏向于接長涵洞一側;涵洞挖除重建后,下方地基沉降整體相對偏大但較均勻。

表3 舊涵洞挖除重建時通車運營1年后地基沉降量

3 結論

(1) 涵洞單側加寬時,地基整體沉降量主要發生在新填路基一側,涵洞底部地基在新路基填筑完成和通車運營1年后的最大沉降量分別約為25、35 mm,最大值出現在涵洞拼接處,且沉降由洞口至拼接處逐漸增大。

(2) 涵洞挖除重建時,涵洞底部地基在新路基填筑完成和通車運營1年后的最大沉降分別約30、40 mm,最大值出現在新老路基結合部左側附近。

(3) 與單側加寬相比,涵洞挖除重建時路基整體沉降出現小幅度增加,新舊路基差異沉降減小。

(4) 采用舊涵洞單側加寬時,填筑期沉降量為25 mm,通車期沉降量為10 mm;采用舊涵挖除重建時,填筑期沉降量為30 mm,通車期沉降量為10 mm。表明涵洞與路基的自重應力對道路沉降的影響遠大于行車荷載對道路沉降的影響。受涵洞自身重力與新填筑路基的影響,地基沉降最大區域出現在路基中線偏新路基方向一側。