基于有機材料-三維植生毯技術的黃土邊坡抗降雨侵蝕試驗研究

姚 凱,曾坤翔,鐘玉健,任 童

(1.山西省交通環境保護中心站,山西 太原 030032;2.成都理工大學地質災害防治與地質環境保護國家重點實驗室,四川 成都 610059)

隨著西部大開發,導致眾多不可避免的開挖工程破壞了原有的植被覆蓋,形成了大量裸露的黃土坡面,產生了突出的水土流失現象,加劇了生態系統的退化。因此如何快速恢復黃土坡面的生態環境,實現綠色坡面防護,成為眾多學者關注的焦點。利用三維植生毯護坡技術進行坡面生態防護,在國內已有大量工程經驗[1-5],而利用有機材料改良邊坡土體,控制坡面侵蝕,目前也取得了一定的成果[6-15],國外比較成熟的產品有ISS、EN-1,國內對采用有機材料改良坡面表土的研究還處在起步階段:南京大學采用自主研發的STW型生態土壤穩定劑成功應用于寧淮高速公路邊坡,并對比了從日本引進的2種生態土壤穩定劑(JP710和JP720),得出上述3種土壤固化劑既能穩定土壤,防止水土流失,又能促進植物生長,美化環境的結論;劉瑾等[8]自主研發了PAS高分子穩定劑,對植被生長無任何不良影響,反而能提高土體的保溫性和透氣性,幫助植被的生長和發育,減緩表面徑流和雨水沖刷。但利用有機加固材料和三維植生毯共同護坡的研究較少,有機材料與三維植生毯聯合護坡,可把黃土坡面防護看作是長期的過程,前期主要依靠有機材料固化護坡,后期主要依靠三維植生毯護坡,兩者結合對提高黃土抗降雨侵蝕能力具有重要的意義。

本文在采用自主研發的黃土加固有機材料的基礎上,結合生態上的考慮,提出了有機材料-三維植生毯聯合防護黃土邊坡技術。通過人工模擬降雨試驗,分析了有機材料-三維植生毯護坡和有機材料固化護坡對土壤侵蝕特征和坡面產流產沙的影響,并對其抗侵蝕能力進行了評價。

1 試驗方案

1.1 試驗材料

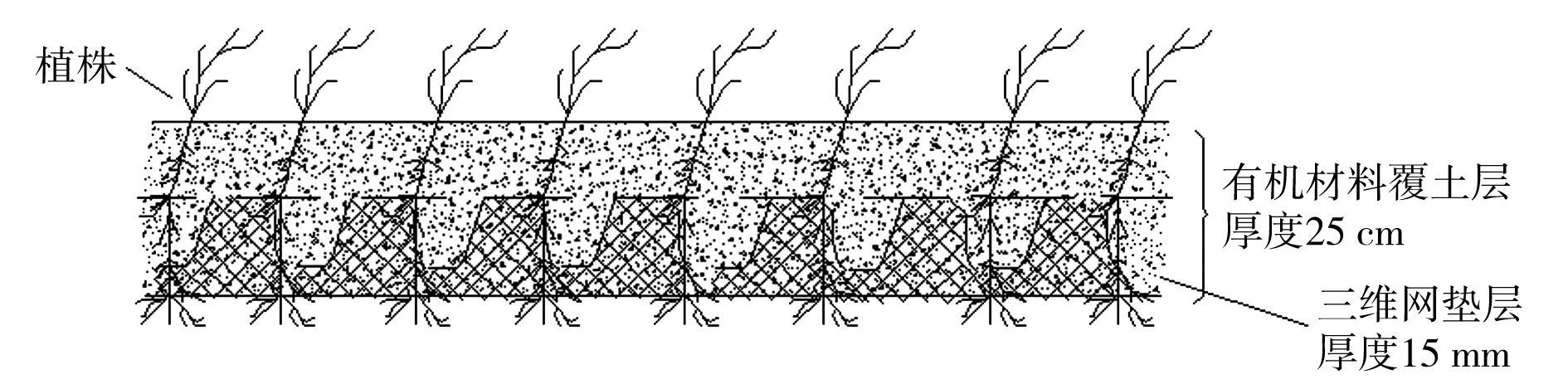

試驗用土為陜西延安地區Q3黃土;試驗有機材料為成都理工大學自主研發的雙聚雙交聯土壤固化劑,是由2種有機溶液和2種無機溶液通過混合形成的復合型材料,外觀為透明的無色水溶液,無刺激性氣味,無毒無害,表觀黏度為16~17 mPa·s。試驗使用的有機材料-三維植生毯是選用根系發達且易于繁殖的高羊茅,在成都理工大學校外空地培育而成,其培育工序為:坪床清理→鋪設三維植被網→覆土(黃土中按一定比例加入有機材料、泥炭土、有機肥,拌和均勻)→播種→養護。培育完成后的有機材料-三維植生毯結構斷面見圖1。

圖1 有機材料-三維植生毯結構斷面

1.2 試驗裝置

本次試驗在中科院成都山地災害與環境研究所的試驗箱內進行,該系統主要由模型箱、降雨系統和儀器測量采集系統組成。

1.2.1模型箱

模型箱整體由鋼板焊接而成,底部的鋼板是不透水的,前端無任何約束,頂部是敞開的,便于接受降雨,其他三面是可視化的鋼化玻璃。模型箱長、寬、高分別為3.0、2.0、1.2 m,四腳帶可移動的萬向輪。

1.2.2降雨系統

本實驗的降雨系統設計主要由4部分構成,分別為:①水箱;②雨量系統控制箱;③作為動力系統的壓力泵;④36個噴頭及支撐它們的鋼骨架。

降雨系統通過水箱儲水,由動力泵將水抽到噴頭進行降雨。雨量筒可實時采集雨強數據,并且同步傳輸到雨量系統控制箱。雨強的調節控制,可以通過改變泵的壓力實現,調節范圍為30~180 mm/h。

1.2.3儀器測量系統

測量系統包括傳感器測量系統、三維激光掃描測量系統、視頻監測系統和數據采集系統。

傳感器系統包括含水率傳感器、孔隙水壓力傳感器、地表傾斜儀。數據采集系統為東華DHDAS。

三維激光掃描測量系統:試驗過程中,主要采用三維激光掃描儀對坡面降雨前后進行掃描,儀器型號為Optech IRRIS-3D,其激光發射頻率為2 500~3 500 Hz,測程遠,精度高,是專業的三維建模工具。

視頻監測系統:在模型正前方放置一臺高清攝像機。錄制整個試驗過程中的坡面侵蝕發育過程。

1.3 試驗設計

本模型箱下端設有出水口,每2 min用塑料桶收集1次徑流泥沙樣。結束試驗后,量測徑流體積,徑流泥沙沉淀一段時間后,放在烘箱中直至恒重,通過烘干法計算含沙量來估算坡面徑流泥沙過程。

1.3.1有機材料固化坡面人工降雨試驗

試驗設計有機材料摻量為黃土質量18%,土壤前期含水量設為20%,填土厚度為10 cm,養護齡期為28 d。設計試驗坡度為55°,降雨強度為150 mm/h,降雨時間為60 min,以相應的裸露坡面作為對照。(圖2左半部分為有機材料固化坡面,右半部分為裸露坡面)。

圖2 有機材料固化黃土坡面

1.3.2有機材料-三維植生毯坡面人工降雨試驗

使用有機材料-三維植生毯護坡,待植生毯生長28 d后進行試驗。試驗設計有機材料摻量為黃土質量18%,根據黃土高原侵蝕性暴雨標準(I5=1.52 mm/min),試驗設計降雨強度(90、120、150 mm/h),分別相當于I5的1倍、1.32倍、1.67倍。坡度為55°,降雨時間為60 min,以相應的裸露坡面作為對照(圖3左半部分為有機材料-三維植生毯坡面,以下簡稱為植生毯坡面,右半部分為裸露坡面)。

圖3 有機材料-三維植生毯黃土坡面

1.4 試驗內容

a)試驗土體前期處理。根據模型箱容積和控制容重計算出裝填土量。配置含水率時,把稱好的土壤倒在抖土布上,攤開后均勻灑水,反復2~3次,使得稱量好的土和水初步混合。再由兩人抖動抖土布,一段時間后停止抖土,捏碎其中的大塊,再次抖動,反復2~3次,土水混合物基本達到了均勻,可以用來鋪設邊坡。

b)邊坡鋪設。按每層10 cm的方式,在模型箱中間砌磚兩側同時進行鋪設。鋪設邊坡的外輪廓應稍稍超過粘貼在鋼化玻璃上的透明膠布所繪輪廓,便于邊坡鋪設壓實后,沿著該透明膠布所繪輪廓來削坡,以形成要求的坡度。同時削坡完成后必須清理模型箱內多余土體,使之不影響含沙量等參數的測定。生態修復坡面與有機材料固化坡面不同的是將三維土工網鋪設在邊坡上,鋪設時三維網應保持端正,緊貼坡面,沒有懸空、歪斜及皺裙,然后在三維土工網上均勻覆土。最后將草皮按照從邊坡頂部到邊坡底部的順序進行鋪設,在坡頂及坡邊緣鋪設時,草皮應嵌入坡頂預設的溝槽內。然后用U形釘在草皮四角固定。待草皮完全生長至三維網下,形成三維植被網加筋草皮后方可進行試驗。

c)傳感器埋設。鋪設邊坡時,每夯實一層后,均應根據傳感器布置圖埋設相應的傳感器,在傳感器埋入過程中,確保傳感器位置的土壤夯實,傳感器與土體完全接觸。

d)三維激光掃描測量系統及視頻監測系統布置。土體堆填完畢,傳感器埋設成功后調試設備并在有效降雨區域內擺放量筒,最后在模型箱正前方安放高清攝像機和三維激光掃描儀器。

1.5 試驗測定方法

a)徑流量、侵蝕含沙量的測定。開始試驗后,每2 min在模型箱下端出水口,用塑料桶收集1次徑流泥沙樣。結束試驗后,量測徑流體積,徑流泥沙沉淀一段時間后,放在烘箱中直至恒重,通過烘干法計算含沙量來估算坡面徑流泥沙過程。

b)孔隙水壓力與土體含水率采集。為了測試黃土邊坡在不同深度下孔隙水壓力和含水率的變化,在土體內埋設孔隙水壓力傳感器4個,含水率傳感器16個。含水率傳感器在土體中分2層埋設,第一層在邊坡表面以下10 cm處,第二層在邊坡表面以下20 cm處,孔隙水壓力傳感器在邊坡表面以下20 cm處埋設。含水率傳感器編號分別為MC1-1至MC1-8,MC2-1至MC2-8,孔隙水壓傳感器編號為PWP1#至PWP4#。具體布設見圖4。

圖4 傳感器布置

c)邊坡表層位移采集。為了便于將地表位移與地面以下孔壓和含水率物理參數結合起來分析比較,真實地反映土體表層及內部侵蝕破壞現象,在土體表面安放了8個地表傾斜儀子機來測定邊坡表層位移。地表位移計與孔壓和含水率傳感器的安放位置在垂直方向上成一條直線(圖4),編號分別為TST1、TST2、TST3、TST4、TST5、TST6、TST7、TST8。

d)侵蝕溝形態的測定。完成降雨試驗后,獲取侵蝕溝數量,通過測尺手動測量坡面侵蝕溝長度,并沿著每條侵蝕溝溝頭,按每5 cm測量一次寬和深,同時拍照的方式進行工作。

2 試驗結果及分析

2.1 有機材料固化坡面抗侵蝕能力

2.1.1有機材料對坡面土壤侵蝕特征的影響

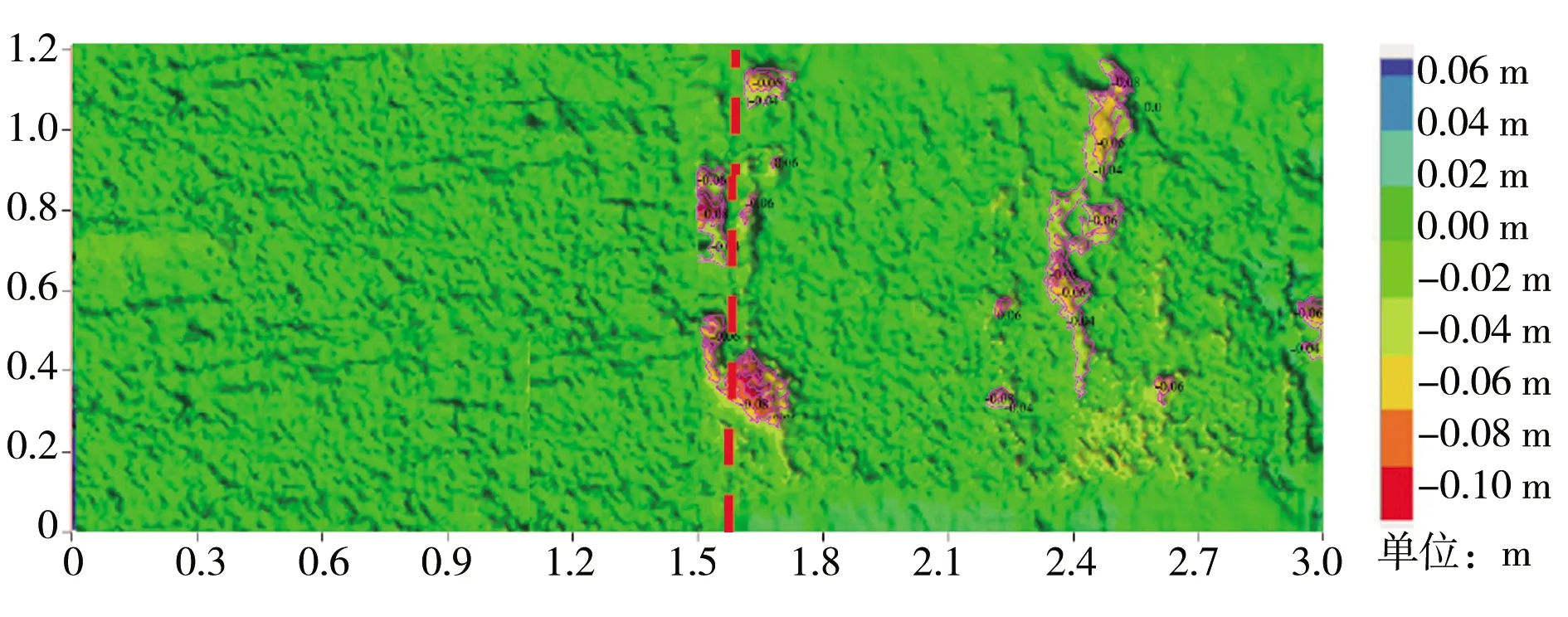

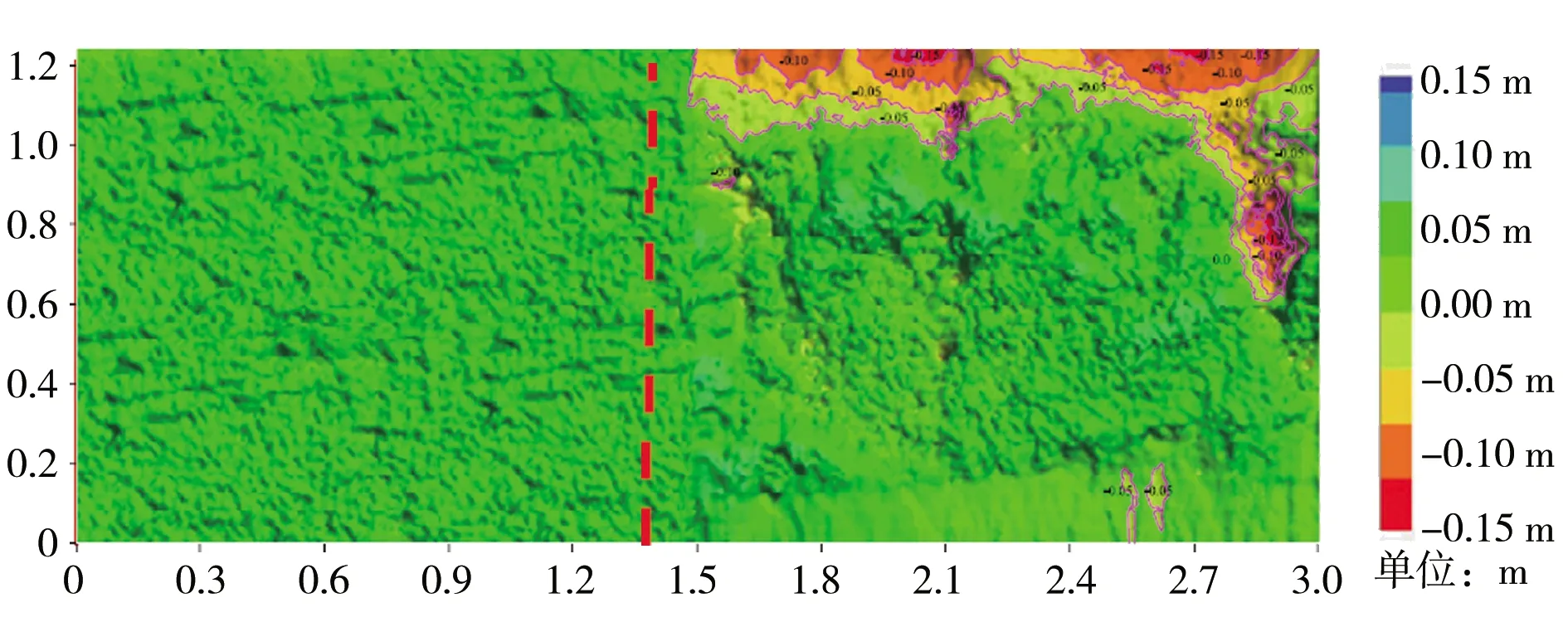

圖5為150 mm/h降雨強度下裸露坡面和有機材料固化坡面的侵蝕發育,清晰地顯示出了坡面侵蝕強弱的區域,其侵蝕深度數值可以通過顏色柱反映。由圖5可知,裸露坡面侵蝕范圍大,主要為縱向走勢,侵蝕深度在0.05~0.15 m之間。而有機材料固化坡面侵蝕特征不明顯,表現為坡面基本無溝蝕產生,表面形成少量的侵蝕坑。說明有機材料能阻止黃土坡面細溝的產生和發育,削弱坡面徑流侵蝕土體的能力,提高其穩定性。

注:虛線左側為有機材料固化坡面,右側為裸露坡面。

2.1.2有機材料對坡面產流產沙的影響

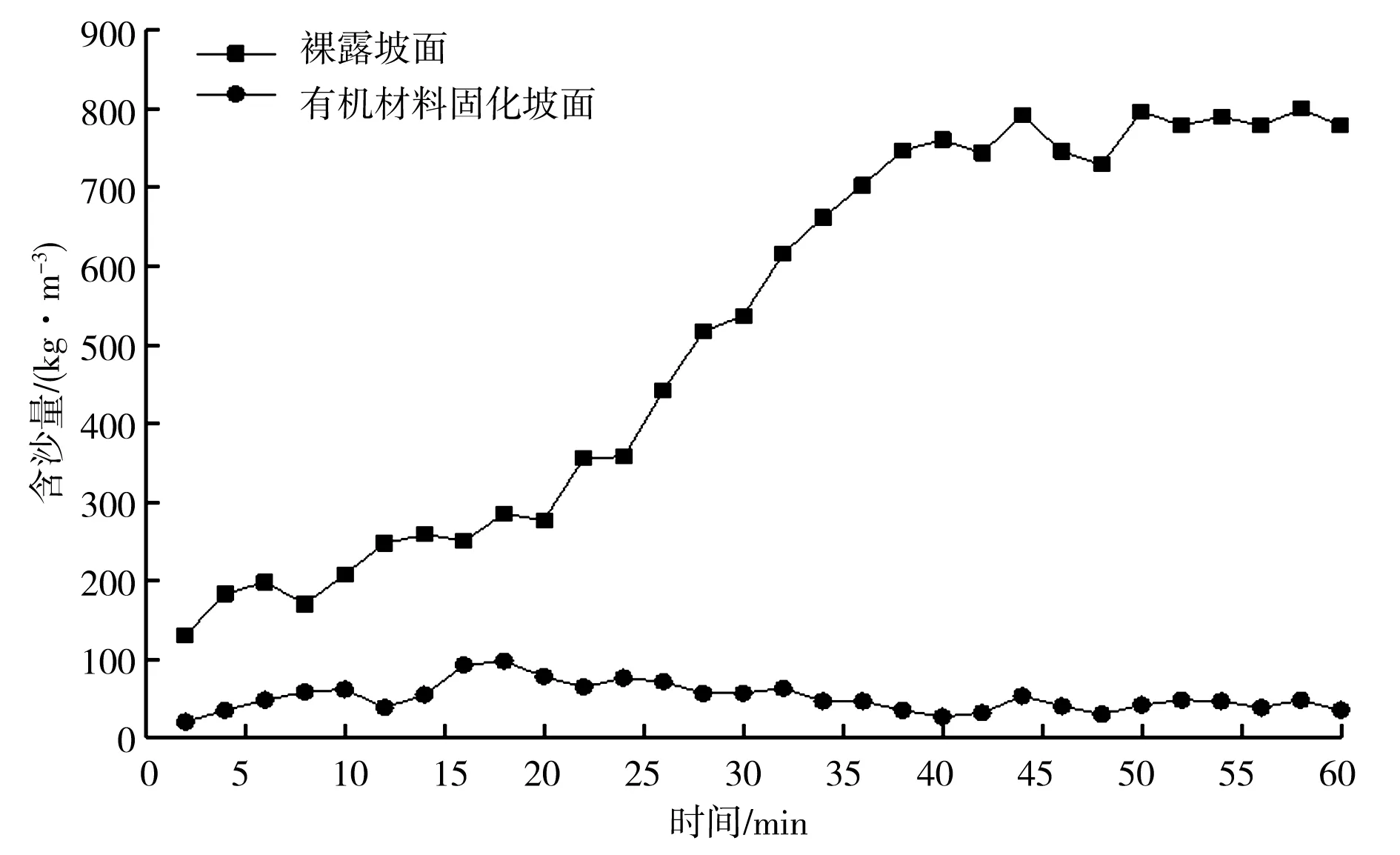

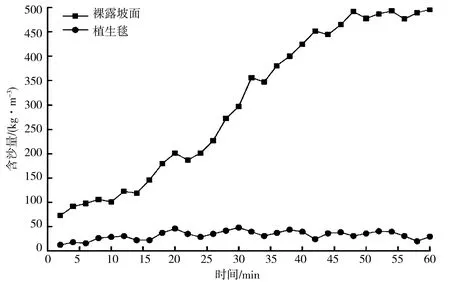

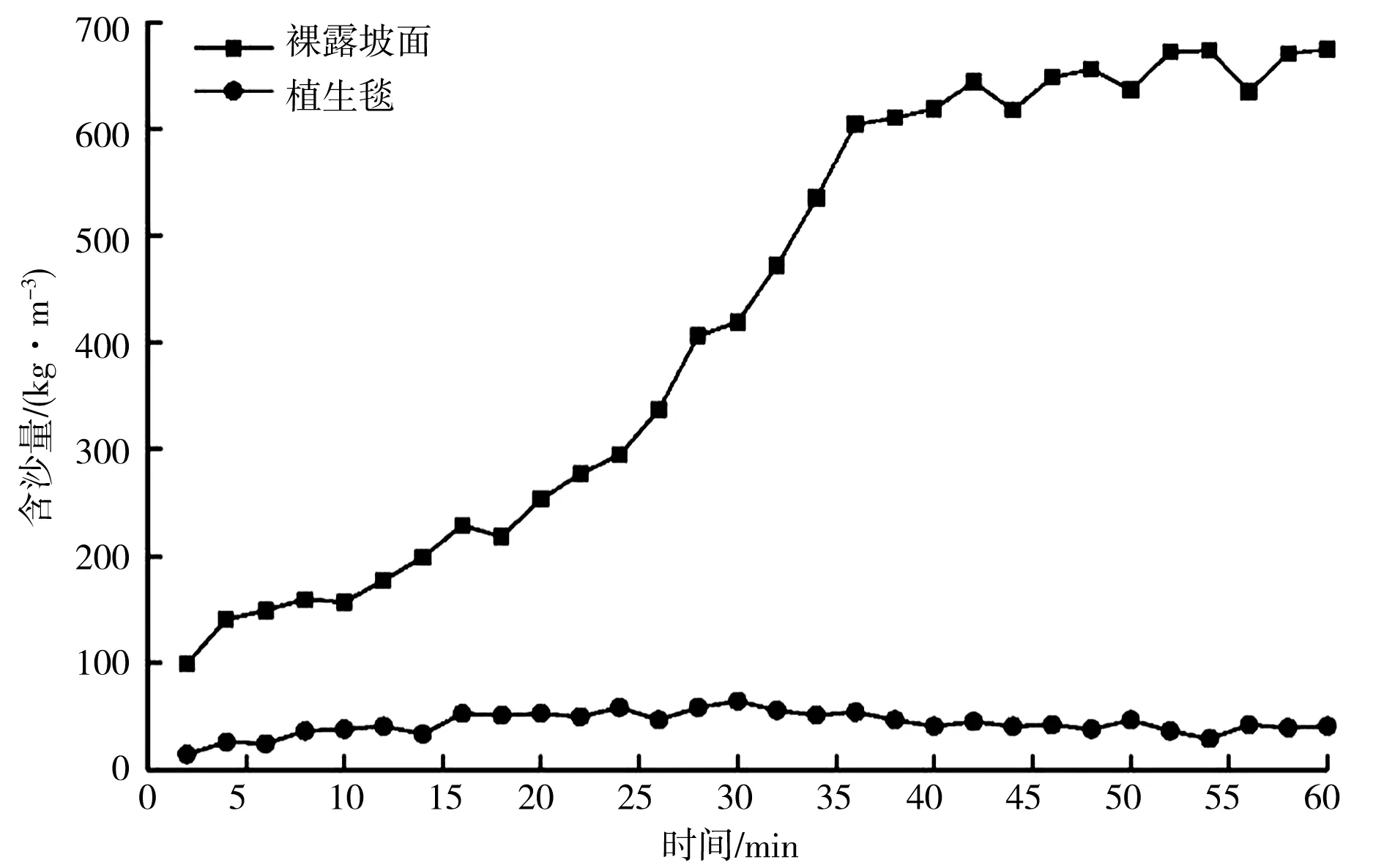

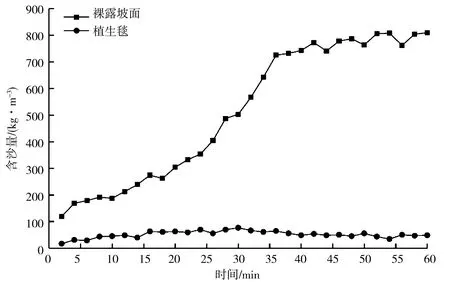

由圖6可知,隨降雨時間增加,有機材料固化坡面徑流強度在40 min前呈現遞增趨勢,在40 min后徑流強度大小相對穩定,維持在5.0~6.0 L/min。比較平均徑流強度可知,與裸露坡面徑流強度平均值(3.91 L/min)相比,有機材料固化坡面徑流強度平均值(4.56 L/min)增加了16.62%。由圖7可知,有機材料固化坡面含沙量隨降雨時間的變化曲線近似水平,而裸露坡面含沙量隨降雨時間增加先急劇增長,后趨于平緩。與裸露坡面含沙量平均值(521.40 kg/m3)相比,有機材料固化坡面含沙量平均值(51.92 kg/m3)減少了90.00%。說明加入有機材料后能有效減少在降雨侵蝕下黃土坡面流沙的產量,提高黃土邊坡穩定性。

圖7 有機材料固化坡面和裸露坡面徑流含沙量隨降雨時間變化

2.2 有機材料-三維植生毯坡面抗侵蝕能力

2.2.1有機材料-三維植生毯對坡面土壤侵蝕特征的影響

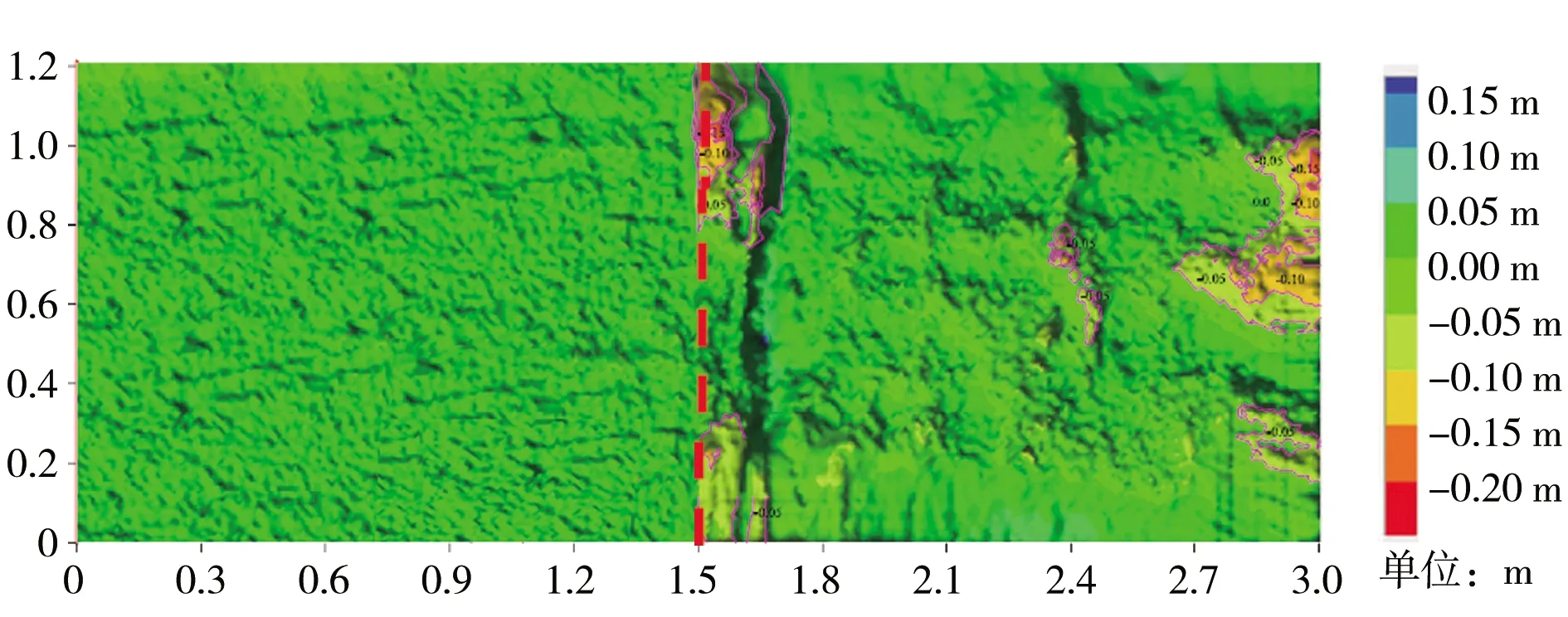

圖8是三維激光掃描數據處理后得到的不同降雨強度下有機材料-三維植生毯坡面和裸露坡面侵蝕發育圖,清晰地顯示出了坡面侵蝕的區域分布及強度。對于裸露坡面,90 mm/h降雨強度下,坡面侵蝕主要發育在坡體左側和中心,侵蝕深度在0.04~0.06 m之間;120 mm/h 降雨強度下,坡面侵蝕主要發育在坡體左側和右側,侵蝕范圍增大,侵蝕深度在0.05~0.15 m之間;150 mm/h 降雨強度下,坡面侵蝕主要發育在坡體頂部和右側,侵蝕范圍最大,侵蝕深度在0.05~0.15 m之間。說明降雨強度越大,坡面侵蝕越發育。而對于有機材料-三維植生毯坡面,在3種降雨強度下,由于植生毯的保護,沒有觀察到坡面發生濺蝕作用,有少數的土顆粒在片蝕作用下剝落,在降雨過程坡面沒有出現大的破壞。以上結果表明,有機材料-三維植生毯坡面抗侵蝕能力相比裸露坡面明顯提高,表現為幾乎無坡面侵蝕發育,坡體穩定性較好。

a) 90 mm/h降雨強度

b) 120 mm/h降雨強度

c) 150 mm/h降雨強度

2.2.2有機材料-三維植生毯對坡面產流的影響

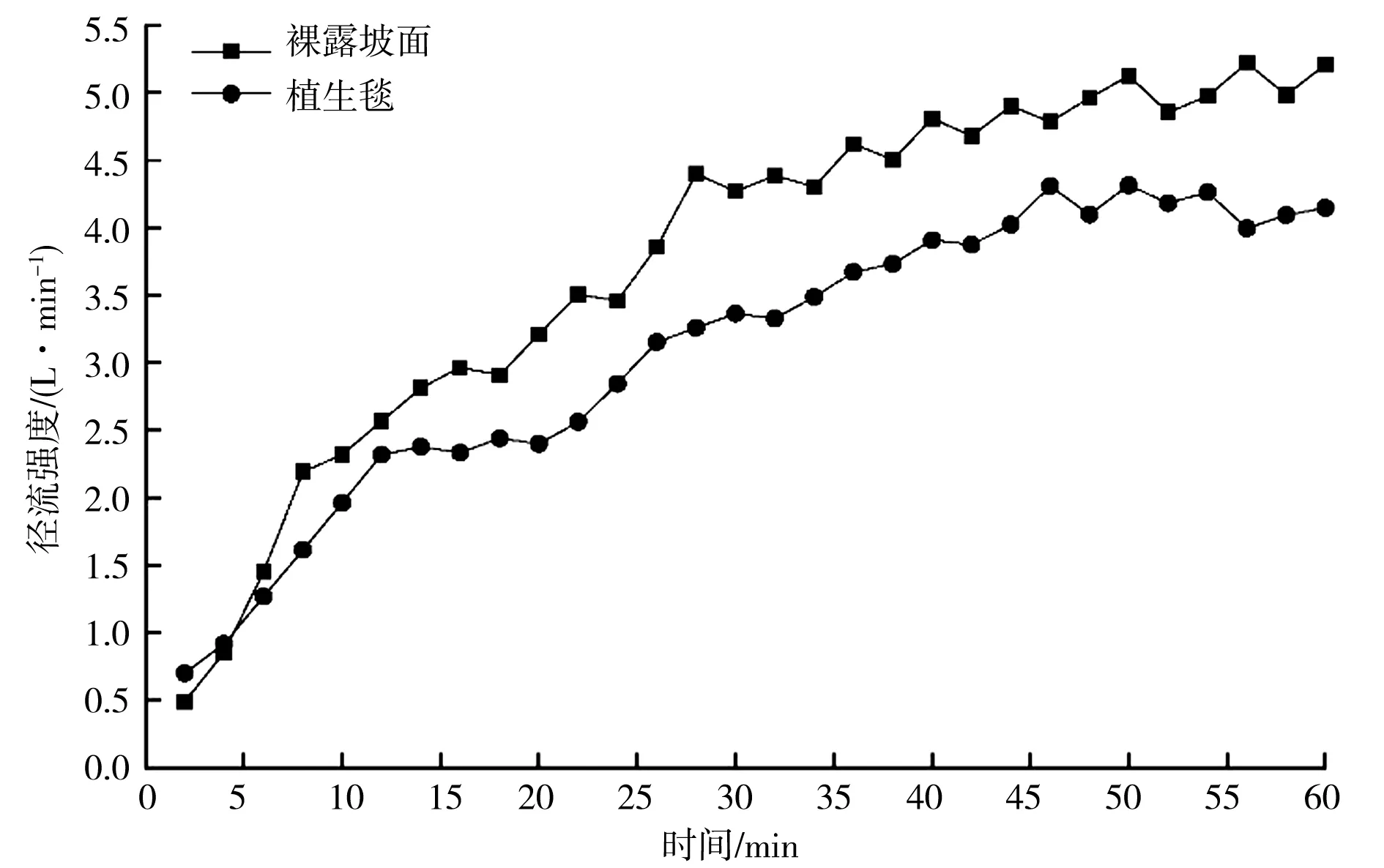

從圖9—11可以看出,不同降雨強度下有機材料-三維植生毯坡面徑流強度隨降雨時間的變化與裸露坡面這一過程基本類似,整體上皆隨降雨時間先急劇增加,后緩慢遞增或趨于平緩。不同的是,比較徑流過程波動程度和徑流量,有機材料-三維植生毯坡面均小于裸露坡面,說明有機材料-三維植生毯坡面通過阻止徑流過程來減少徑流。

當降雨強度為90 mm/h時,有機材料-三維植生毯坡面和裸露坡面的徑流過程類似,均呈現出降雨30 min內持續增加,30 min后增速放緩的狀態。30 min后植生毯坡面徑流強度維持在2.0~2.5 L/min,裸露坡面維持在2.5~3.0 L/min。對比平均徑流強度,有機材料-三維植生毯坡面徑流強度平均值為1.79 L/min,與裸露坡面徑流強度平均值2.30 L/min相比減少了22.17%。

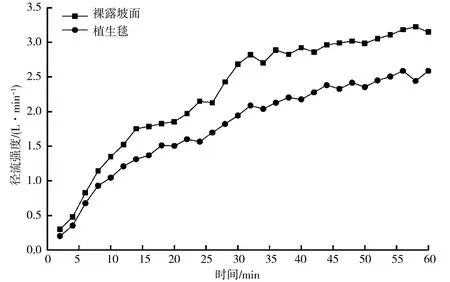

當降雨強度增大到120 mm/h時,有機材料-三維植生毯和裸露坡面均呈現出降雨40 min內急速增加,40 min后趨于穩定的狀態,相比90 mm/h時徑流量均有所增大,徑流的波動有不同程度的增加,且裸露坡面波動更為劇烈。此時有機材料-三維植生毯、裸露坡面的徑流強度平均值為2.36、3.12 L/min,是90 mm/h時對應邊坡產流的1.32倍、1.36倍。從不同類型護坡的徑流強度平均值上看,裸露坡面是有機材料-三維植生毯坡面的1.32倍。

當降雨強度增大到150 mm/h時,徑流的波動程度進一步加劇,有機材料-三維植生毯坡面和裸露坡面均呈現出降雨50 min內急速增加,50 min后趨于穩定的狀態。此時有機材料-三維植生毯坡面、裸露坡面的徑流強度平均值為3.10、3.79 L/min,是120 mm/h時對應邊坡產流的1.31倍、1.21倍。而從不同類型護坡的徑流強度平均值上看,裸露坡面是有機材料-三維植生毯坡面的1.22倍。

圖9 90 mm/h雨強下坡面徑流強度隨降雨時間變化

圖10 120 mm/h雨強下坡面徑流強度隨降雨時間變化

圖11 150 mm/h雨強下坡面徑流強度隨降雨時間變化

2.2.3有機材料-三維植生毯對坡面產沙的影響

從圖12—14可以看出,不同降雨強度下,裸露坡面含沙量總體上呈隨降雨時間的延長先急速遞增,后緩慢遞增或趨于穩定的狀態。有機材料-三維植生毯(以下簡稱植生毯)坡面含沙量隨降雨時間的變化曲線近似水平。90 mm/h時,裸露坡面含沙量平均值為303.28 kg/m3,有機材料-三維植生毯坡面含沙量平均值為32.24 kg/m3;120 mm/h時,裸露坡面含沙量平均值為429.37 kg/m3,有機材料-三維植生毯坡面含沙量平均值為43.02 kg/m3;150 mm/h時,裸露坡面含沙量平均值為515.25 kg/m3,有機材料-三維植生毯坡面含沙量平均值為51.62 kg/m3;生態修復坡面泥沙流失量遠小于裸露坡面,與裸露坡面相比,90 mm/h時含沙量減少了89.37%,120 mm/h時含沙量減少了89.98%,150 mm/h時含沙量減少了89.98%。這是因為有機材料-三維植生毯坡面上草被不斷生長壯大的根系和三維土工合成網有機結合,同時有機材料與黃土顆粒的聯結增強,使其固土能力增強。

圖12 90 mm/h雨強下坡面徑流含沙量隨降雨時間變化

圖13 120 mm/h雨強下坡面徑流含沙量隨降雨時間變化

圖14 150 mm/h雨強下坡面徑流含沙量隨降雨時間變化

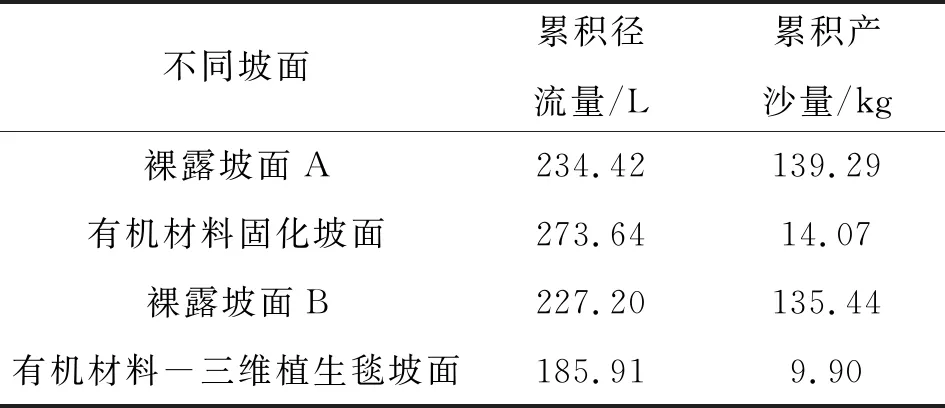

2.3 水沙效應對比

有機材料固化坡面和有機材料-植生毯(以下簡稱植生毯)坡面的水沙效應結果列于表1,其中裸露坡面A表示有機材料固化坡面的對照組,裸露坡面B表示植生毯坡面的對照組。由表1可知,裸露坡面A和裸露坡面B的累積徑流量和累積產沙量相近,所存在差異屬于試驗正常誤差。結果表明,植生毯坡面的累計徑流量較裸露坡面下降了18.17%,而有機材料坡面徑流量較裸露坡面增加了16.73%,且植生毯坡面與有機材料坡面產沙總量遠低于裸露坡面,分別為裸露坡面的7.3%和10.1%。

植生毯上植物生長一方面能有效增加土壤孔隙性和滲水性,改善土壤理化性質,另一方面植物莖葉的葉面起到分流與機械阻擋作用,可以減緩徑流流速,改變徑流形態,增加坡面糙率,從而提升土壤入滲率,降低徑流強度,隨之降低了含沙量。而有機材料摻入后與黃土顆粒表面發生作用,會形成具有膜結構的網絡,改變了黃土的結構,黃土顆粒間聯結增強,起到加固黃土的作用。因此摻入有機材料后,邊坡土體雨水入滲能力顯著降低,就會出現徑流強度大于裸露坡面的現象。同時有機材料固化坡面堅硬光滑,粗糙度變小,徑流阻力受到削弱,基本無溝蝕發生,就會出現含沙量顯著低于裸露坡面的現象。

表1 各坡面的抗侵蝕能力

不同坡面情況下的人工降雨試驗結果見圖15、16。相比單純使用有機材料護坡護坡,有機材料-三維植生毯技術可把坡面防護分為2個過程,前期移植的有機材料-三維植生毯根系還不夠發達,入土深度還不足,有機材料未降解,主要依靠有機材料固化護坡;后期隨著有機材料降解,主要依靠三維植生毯護坡。有機材料不會抑制草皮生長,有機材料-三維植生毯護坡技術在提高黃土邊坡坡面抗侵蝕能力和化學與生態結合方面,防護效果更好。

圖15 有機材料固化坡面(左側)和裸露坡面(右側)人工降雨試驗照片

圖16 有機-植生毯坡面(左側)和裸露坡面(右側)人工降雨試驗照片

3 結論

a)有機材料固化黃土坡面侵蝕特征不明顯,表現為坡面基本無溝蝕產生,表面形成少量的侵蝕坑。說明有機材料能阻止黃土坡面細溝的產生和發育,削弱坡面徑流侵蝕土體的能力,提高其穩定性。

b)有機材料-三維植生毯坡面抗侵蝕能力相比裸露坡面明顯提高,表現為幾乎無坡面侵蝕發育,坡體穩定性較好。

c)在相同時間下,有機材料-三維植生毯坡面的累計徑流量低于裸露坡面,而有機材料坡面徑流量高于裸露坡面,且植生毯坡面與有機材料坡面產沙總量遠低于裸露坡面。

d)有機材料-三維植生毯可把坡面防護分為2個過程,前期移植的有機材料-三維植生毯根系還不夠發達,入土深度不足,依靠有機材料固化護坡,后期有機材料降解,轉化為三維植生毯護坡。