單向度的社會距離

——意大利北部T 城華人移民的質性研究

劉 蕾

(青島理工大學人文與外國語學院,山東 青島266520)

一、引言

意大利華人移民問題研究在海外華人研究中占據一定分量,其中最著名也最顯眼的當屬澳大利亞莫納什大學早在2001 年就已經在意大利成立的普拉托研究中心及其相關成果產出。這同樣也使得“Prato 現象”成為關于意大利華人離散群體(Chinese Diaspora)的研究焦點,作為佛羅倫薩衛星城市的一個名不見經傳的小鎮普拉托自此也成為移民研究中除了“唐人街”(Chinatown)之外另一塊帶有典型東方色彩的新標的。Gabi Dei Ottati 關于意式工業區(Industrial Districts)的獨到研究[1],Fladrich 對于普拉托華人的“住在高墻之外的‘陌生局外人’”的總體印象[2],Kevin Latham 關于普拉托華人社會融入指標體系的建構以及對雙重平行社會(Dual Society)的論證[3],都展示出了新世紀以來海外學者視野中意大利華人移民的群像。

意大利的華人移民主體同法國、西班牙的一樣,同樣是有著“東方猶太人”之稱的溫州人。在意大利,Wenzhounese(溫州人)可能會比Cinese(中國人)更加出名。這一群體普遍從商,在當地具備良好的經濟融入基礎,而對于東道主國的文化融入、政治融入卻相對要弱一些。在國內,2012 年播出的電視劇《溫州一家人》引起了大眾媒體的普遍關注,而女主角代表的這部分人屬于20 世紀80 年代來到意大利的華僑群體,溫州人(Wenzhounese)精神在普拉托這塊移民飛地上得以顯現。誠然,影視作品有著自己的時代性,今時今日,在華人已經在普拉托形成典型族裔區的情況下,不少華人也跳出小鎮怪圈,飛往意大利其他城市乃至歐洲各地。

作為移民融入適應研究中的重要概念,社會距離用于衡量個體之間、群體之間、個體與群體之間的親近或疏遠程度。在本文中,單向度的社會距離指的是從移民自身的角度來談及他們與移居國本地居民之間的親疏遠近程度。在此種情況下,本文也試圖跳出意大利華人移民的“普拉托典型”或者“Chinatown 典型”,通過社會距離的概念介入,來描繪一個意大利普通小城市的華人移民的社會融入與隔離圖景。通過個案訪談等質性研究方法,借鑒國內關于農民工社會距離研究的成果,本文為意大利華人移民同當地社會的社會距離研究提供新的研究視角。

二、文獻綜述

目前意大利華人的研究主題較為廣泛、多樣,如海外族裔經濟研究[4-6]、勞動力市場[7]以及華人社會融入[8-10]、社會關系[11]等等,在文化教育、社會語言等方面的研究成果水準也相當高。在意大利華人社會融入問題的研究上,多集中在華人移民具有突出特點的米蘭和普拉托,對于小鎮或者華人移民聚居的“移民飛地”(Ethnic enclave)現象不明顯的城市則鮮有研究。同時,值得注意的是,這些研究主題在國內農民工的研究中也均有涉及,因此就有學者指出華人跨國移民和國內移民(農民工)在內涵上的相似性與差異性。有學者將農民工研究歸入“移民”的研究范疇中[12],也有學者借鑒國際移民研究中的概念來分析農民工的城市現狀。例如,在考察移民與當地社會的融入與隔離程度上就有很多概念,如社會融合(Social Integration)、社會排斥和融入(Social Exclusion&Inclusion)、適應(Adaptation)、同化(Assimilation)等等,這些概念在很多國際移民研究和國內農民工研究文獻的關鍵詞中都可以檢索到。

盡管國內農民工所處的社會文化背景與跨國華人移民的情況有著很大的不同,但是,二者在遷入地的弱勢地位和融入東道主社會過程中的困難卻是相似的,因此,國際社會融合理論對國內的農民工研究具有重要的借鑒價值,這也被當前的農民工文獻所證實[13]。可見,從現有文獻的歸納中,我們可以看出農民工研究與跨國移民研究在一定程度上具有互通性。

此外,目前將研究興趣定位在流動人口的學者也均涉獵農民工和國際移民研究,最著名的當屬王春光同時研究巴黎華人社區的建構和農民工社會融入、身份認同等議題[14-16],項飚同時涉獵國內“東鎮民工”及浙江村的研究和國際移民中印度跨國IT 專業人士移民的“全球獵身”(body-shopping)[17-19]。這也為本研究提供了借鑒經驗。因此本文將采取另外一條研究進路,試圖借鑒國內農民工社會距離研究的相關經驗來思考意大利華人移民與當地社會的社會距離。

社會距離的概念源于塔爾德,他認為社會距離是衡量人與人、群體與群體之間親疏遠近的重要指標。齊美爾認為社會距離具有主觀性,他對“局外人”的邊緣化地位(stigmatization)進行了終生關注,他將社會距離視為一種內在屏障。芝加哥學派在研究移民和城市問題時,將社會距離概念引入到美國種族關系的討論中。例如,帕克將社會距離分為空間距離和心理距離。博格達斯承認社會距離的主觀性,認為社會距離存在于行動者的心理空間中,他對這一概念進行了拓展并進行了量表化。本文也沿用了社會距離量表來測量這種心理距離或者說是主觀性的社會距離。

在國內的農民工研究中,農民工城市融入的研究比較多見。如郭星華和儲卉娟指出社會距離的主觀性并將其劃分為“向往程度、排斥預期和整體感覺三個具體層面”[20];王桂新和武俊奎(2011)借鑒國外研究成果指出了社會距離的影響因素,包括“經濟地位、種族差異、年齡階段、成長的社會文化環境四個方面”[21];王桂新等對農民工融入城市市民社會的氛圍維度如居住條件、經濟生活、社會關系、政治參與及心理認同進行了研究。本文不考慮政治生活,僅著眼于華人移民在意大利的生活世界,重點考察他們與當地社會之間的語言距離、時空距離和心理距離。

三、研究方法

本文采用結構式訪談和參與觀察的定性研究方法,因為這對于本文的研究來說更具可執行性和現實性。除此之外,這樣也更容易考察作為社會學研究對象的社會行動。通過研究者與研究對象的近距離接觸與對話,獲得對研究結果的理解性解釋。本研究選擇T 城中的華人移民進行結構性訪談,訪談的場所選擇在具有華人特色的地方,如服裝店、中國超市、裁縫店、中日餐館等等。這些地方往往具有意大利人所理解的中國特色,他們根據某些特征一眼就可以分辨出這些店鋪的老板是中國人還是外國人,如選擇的位置(火車站附近或遠郊區等房租低的地方)、店外的門頭、裝飾或店內的陳設風格(中國店往往將物品密集擺放,很少講究設計和美觀)。所以筆者的訪談先由距火車站1 公里左右的一家華人酒吧開始,逐步采取滾雪球的方式尋找訪談對象。

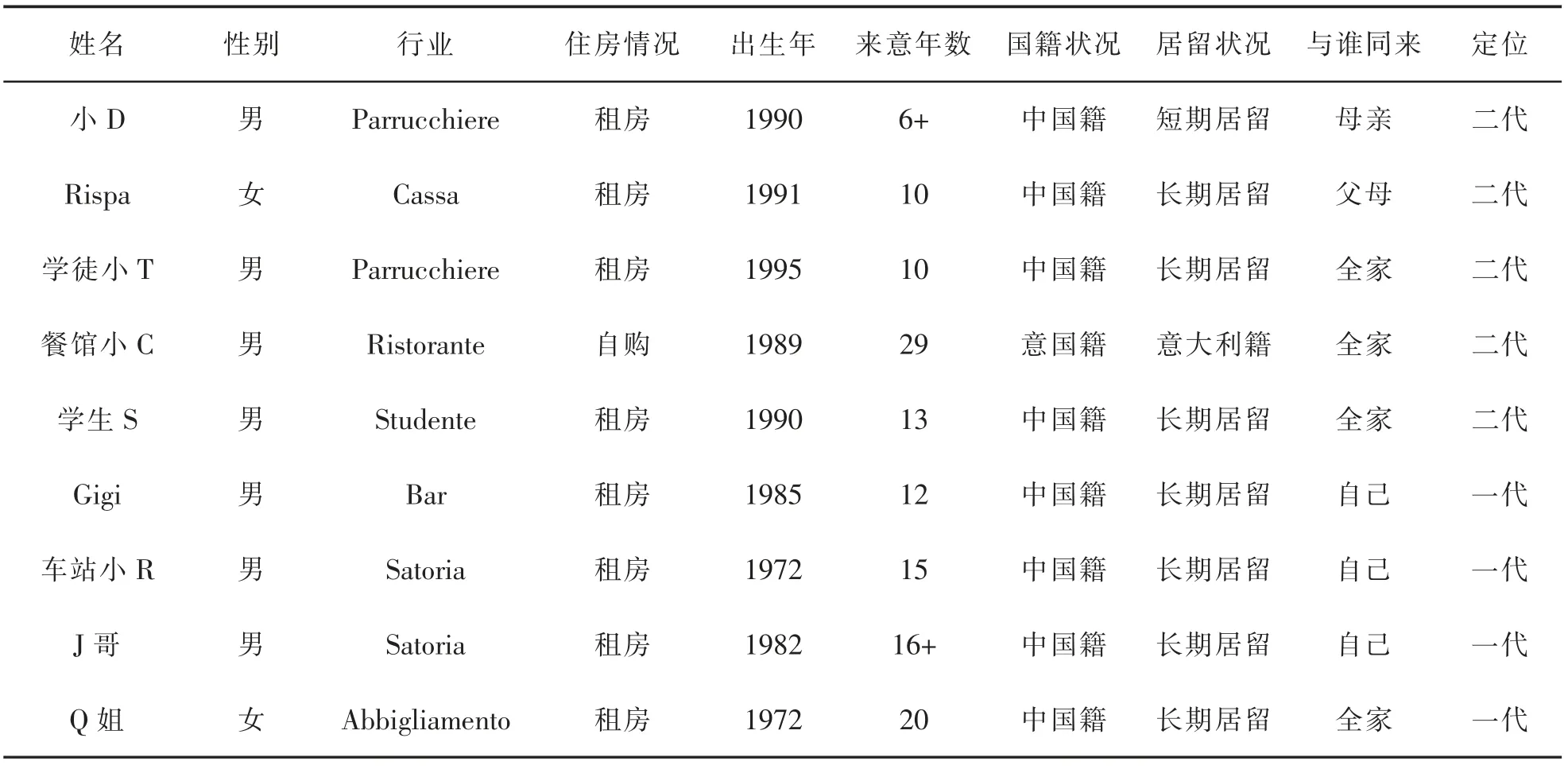

為了符合研究的倫理要求,文中所有受訪者的個人信息已經采取匿名化處理,并且,課題研究者也承諾這些信息僅僅用于研究。每次訪談時間持續40~120 分鐘不等,最終一共獲得了11 名受訪對象的錄音資料。由于其中2 名缺少社會距離量表和對生活滿意度的打分,最后實際得出9 名(見表1)被訪者適用于本文的研究主題,其中男性7 名,女性2 名。他們均在意大利超過5 年以上(已具備法定的申請長期居留的時間條件)。

表1 受訪對象信息

這9 名訪談對象中,只有1 名出生在意大利且獲得意大利國籍,其余均為中國國籍。關于住房情況,只有1 人是自購房屋且與父母同住,其余全為租房。根據父母是否在其之前有過移民經歷,本文將父母有移民經歷的研究對象稱為二代移民,其他則界定為一代移民。如表1 所示,一共有5 名二代移民,4 名一代移民。訪談結束后,筆者對訪談對象的基本信息進行歸納總結,并結合不同研究問題對訪談片段進行分割以得到不同節點,這些節點包括基本信息、社會距離、生活滿意度打分、與意大利人的交往、社會融入程度等等。而本文重點考察的節點則是華人移民的社會距離量表、在意大利的語言困難以及生活滿意度打分。

四、研究結果

(一)空間的距離:我生活在此的原因?(Sono qui perche?)

不同于意大利的普拉托,T 城在地理區位上處于意大利北部邊境,更靠近德國,經濟發展水平也一直排在意大利各城市前列。此外,T 城與普拉托最明顯的區別在于,截至2019 年12 月,這里的華人數量并不多,只有1 185 人,占到了T 城外國人口的2.4%。可見,在華人移民數量和占比上,T 城都難以形成普拉托的扎堆現象。

實際上,T 城的華人與當地人并沒有隔離,反而呈現著混居的狀態,并未形成“中國城”。所有被訪者均表示,他們的鄰居中都有意大利人。根據田野考察,筆者去了傳說中的位于T 城北部工業區的“中國城”,這里卻并不具備傳統意義的中國城的特點,只有位于8 路、3 路、17 路、13 路的主干道交叉口上有零星的幾個中國店,經營的范圍也多為有華人特色的百貨超市和服裝店。

韋伯曾經對比天主教徒與新教徒的行為方式——“天主教徒選擇睡得好,而新教徒選擇吃得好”。而在意華人的行為方式既不是天主教徒,也不是新教徒,他們選擇“睡得不好,吃得不好,賺得好——白天工作,晚上工作,雙休日也要工作”。在意大利人的眼中,這是一種“違背上帝旨意”的行為方式。在意大利人看來,中國人的字典里沒有休假和生活兩個詞。在意大利的法定節假日,中國店是整條街上唯一開門的店,中國人的經營活動仿佛是一種新教倫理式的存在:瘋狂地賺錢,瘋狂地節儉。華人賺錢的活動是可見的,也多數是和意大利人的活動交織在一起的,在華人的經濟生產空間內存在著大量意大利人的身影。

T 城所在自治省衛生和社會政策部設立有以幫助移民融入社會為責任的社會機構——移民信息中心,其目標是增強移民知識水平,促進和支持移民之間的交流和參與社區生活,共享信息以便獲得公共服務,促進、保護和接納難民。移民信息中心會定期組織移民活動,筆者參與過移民信息中心組織的兩次活動,但在這兩次活動中都未見到華人的蹤影,即使是與意大利人交往頻繁的華人翻譯也沒有見到。筆者被告知的解釋是,除非是關系到自身實質性利益的時候,華人才會參與這些活動。

在華人教會組織的活動中,在被訪者中只有學生S 通過意大利朋友的關系參加了T 城紅十字協會(國際紅十字會意大利分會)。他告訴筆者,他在做紅十字急救員的工作時經常會被意大利人拒絕,但在某種情況下,少數意大利人也會接受他的幫助。因此,他還是存在一定的和意大利社會互動的空間。

綜上,無論是在居住空間、生產空間和社會活動空間,我們都可以看到T 城華人與當地人并非處在“雙層社會”,雖然二者之間存在一定的距離,但界線并不明顯。這意味著在社會交往中,即使是小概率事件,T 城的華人移民也并非生活在絕對隔離的空間內而是存在著與當地人交流的渠道。

(二)語言的距離:“高速公路上的貓”(Come un gatto in tangenziale)

“高速公路上的貓”(Come un gatto in tangenziale)源于一句意大利諺語,指注定不會長久的事情,2017年意大利上映的一部喜劇電影也以此為名,其中女主角的一句臺詞可以代表意大利主流社會對于移民的印象:“中國人誰也不得罪,只知道做工,摩洛哥人負責犯罪,印度人濃煙滾滾。”多種族背景的人生活在一起可以相安無事,這些社區、貧民窟的場景同樣存在于前文所述的空間距離的論述中。雙重平行社會(Dual Society)中的任何越軌行為只會像高速公路上的一只貓,命不久矣。而在熔爐一般的T 城,筆者用這個諺語來形容華人移民與當地人的語言距離并不會長久。隨著語言能力的一步步強化,語言困難只會是一時的,并不會成為華人和當地人之間溝通的最大障礙。

對于移民來說,獲得長期居留的條件之一是語言能力達到A2 水平(即相當于可以在購物、旅游、點餐等生活基本場景中可以自如溝通)。客觀而言,這一要求對于一個連續生活在意大利數年的華人來說是沒有問題的。在意外國人學習語言的渠道有很多,如市政府提供一學期25 歐元的語言培訓課程等。但是對于多數被稱為“非精英移民”的意大利華人移民來說,語言障礙仍然被認為是他們在意大利生活最大的問題。針對華人生活的困難,意大利地方政府會提供漢語翻譯。筆者接觸到的3 個翻譯均在意大利生活20年以上,他們都與意大利人結了婚,且都受過專業的翻譯培訓。他們雖然并不隸屬于專門的部門,卻會協助這些部門工作。一位供職于上文提到的移民信息中心的華人翻譯,他的工作內容之一是協助華人移民填寫居留申請表格,還有的華人翻譯也會在某一固定時間(如周二上午)出現在警察局的居留辦理窗口。其他的會在一些社會保障組織如醫院等機構做翻譯協助工作。但政府提供的這些幫助對于有的華人移民來說也可能會是一把“雙刃劍”,可能會使他們產生依賴,降低語言的學習效果。但是在外力不可借的情況下,華人移民終會靠自己的能力達到基本的語言溝通要求。因此,筆者認為,雖然語言會構筑與當地人溝通的一種屏障,但這種屏障只是暫時的。

(三)心理的距離:我愛這個國家?(Io T.V.B.cara Italia?)

TVB 是意大利語ti voglio bene(我愛你)的縮寫,“Cara Italia”(《親愛的意大利》)是2018 年意大利語歌曲年度冠軍單曲,其創作者是有移民背景的突尼斯裔意大利歌手Ghali,歌曲講述了移民與意大利社會的沖突與融合,可以看作是創作者的“自述”。從這首歌中我們可以感受到移民對于融入意大利社會的渴望。

作為意大利的華人移民,不管一代還是二代,他們對于融入意大利社會也有期待。在融入的過程中,機遇和挑戰都是同時存在的。11 位訪談對象中已經有9 位能同時吃習慣中國菜和意大利菜,盡管是個“中國胃”,但不管是意大利菜三杰(pasta,pizza,insalata),還是中國的煎炒烹炸,每一種烹飪方式他們都已經習得。

訪談對象在認為意大利人“有禮貌”“素質高”“熱情”“懶”的同時,并不否認他們也具有“知足常樂”“刻苦耐勞”的優點。但是他們表示自己還是中國人,并認為這是不可改變的。他們給出的理由包括“看臉就出來了”,“除非再投胎”,“根在”。除了1 人已經定居獲得國籍,3 人表示走一步看一步之外,其余5 人均表示會回國。在新聞的關注度上,他們會通過各種華文媒介關注老家發生的情況,當然他們同樣也關注這個國家的新聞,尤其是和自身利益相關的新聞,如2016 年4 月出臺的新國籍法,還有近兩年的寶寶補助(baby bonus)政策等。

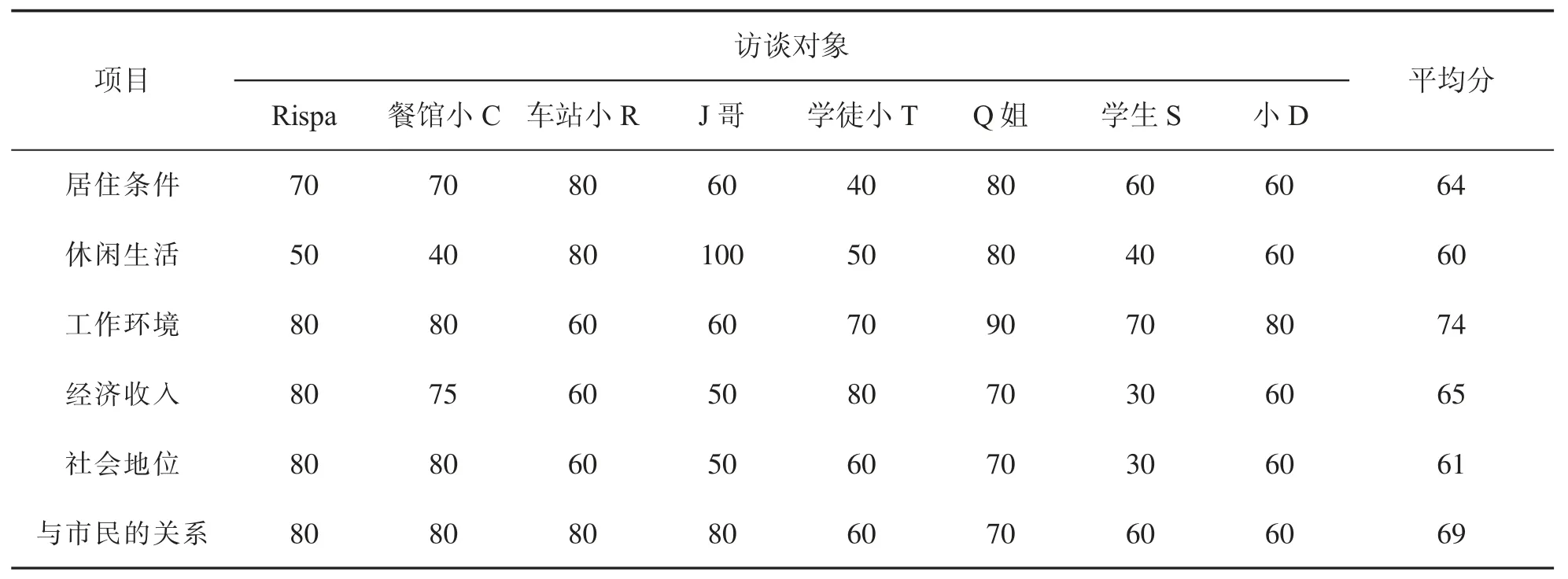

我們可以從他們對于意大利生活各個方面的打分和社會距離量表上來理解上述模糊型的心理距離(見表2)。首先,各個項目的平均分都在及格分以上,總體評價并不是很差。他們對于當下的居住條件(只有一位自購房)、休閑生活、工作環境、經濟收入(除了1 名學生外其他均有收入)、社會地位的評價也是“馬馬虎虎”(cosicosi)。在對與意大利市民關系的評價上,除了1 名給了50 分之外,其他的都是在及格分以上。“無所謂”“看在錢的面子上還是愿意的”“你搶人家的飯碗,不恨你就不錯了”的態度相對淡化了某種尷尬情緒,并不能看出太多的矛盾。

表2 訪談對象對生活滿意度的打分情況

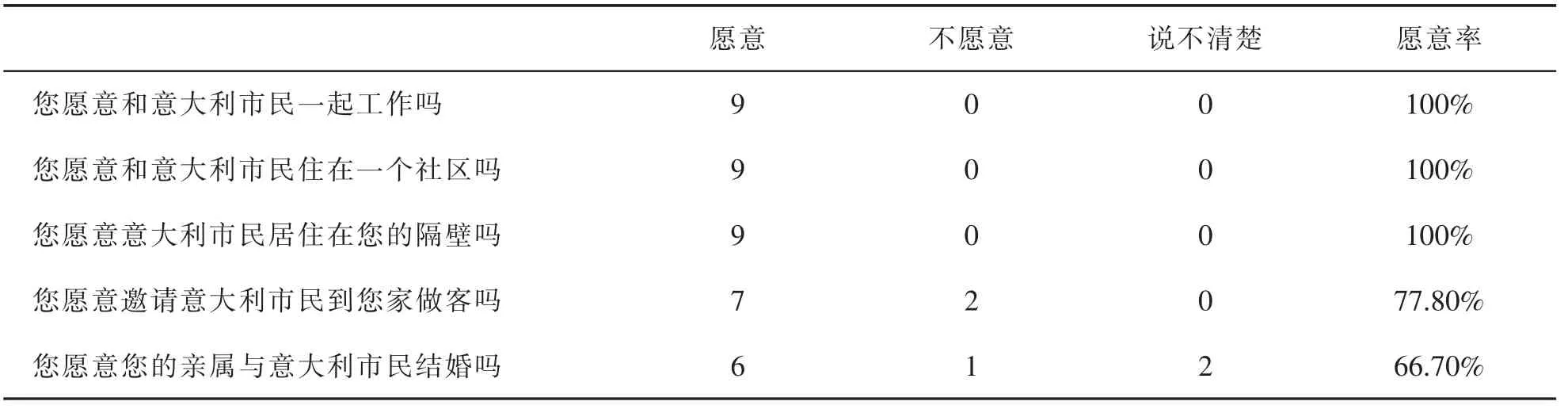

其次,在華人與當地人交往的主觀意愿上,筆者參考了社會距離量表,詢問受訪者“是否愿意同意大利人一起工作”“是否愿意同意大利人同住一個社區”“是否愿意住在意大利人隔壁”“是否愿意意大利人到你家做客”“是否愿意您的親屬與意大利人結婚”這5 個問題,得出的結果如表3 所示。從表3 可以看出,100%的被訪者愿意同意大利市民一起工作,住在一個社區甚至成為鄰居,事實上,他們也確實是生活且工作在T 城意大利人的包圍圈中。但是對于華人移民來說,安全距離也僅僅限于同事、鄰居關系,當涉及更加親密的關系(朋友或親屬)時,并沒有得到被訪者100%的完全統一。在9 名被訪者中,有7 位愿意請意大利市民到家中做客,6 位愿意自己的親屬與意大利市民結婚。由此可見,受訪華人所能承受的社會距離多限于同事和鄰居關系,在涉及更親密的關系時,則開始出現了“不愿意”或者“說不清楚”的聲音。

表3 T 城華人移民與當地市民的社會距離承受度

五、總結與討論

本文借鑒了國內農民工研究中的社會距離概念,立足于意大利北部某大區T 城的案例,提出一種中西結合的思量:雖然作為國際移民研究范疇的一個子體系,但是農民工的研究成果同樣可以為國際移民研究提供參考意義。作為衡量社群融合和隔離程度的重要指標,基于社會距離的考察對跨國華人移民與主體社會群際關系的發展和多元化社會的綜合治理有著一定的參考價值和意義。本文的另一個創新之處在于:跳出典型,得到小城案例。研究表明,T 城并不存在普拉托一樣的“雙重社會”,其社會融入情形更像是“表象嵌入,深層隔離”的狀態。小鎮的華人移民有著自己的利益追求并且會同當地的居民相安無事。

當然,本研究還存在一些不足之處。首先,訪談對象的覆蓋面有限,目前只訪談到了11 個對象而且只有9 個用于本文。之后的研究將會進一步增加訪談對象的數量,開展規模性的問卷調查,收集等多意大利華人移民的數據,為當地華人群體提供一種群像分析和聚類研究。其次,未來也將設置意大利語問卷,收集到社會距離的另一端——意大利人的主觀態度,考察兩個主客群體之間的互動,對社會距離這一概念進行更加具體全面的雙向分析。