舞者無疆

文/騰 騰

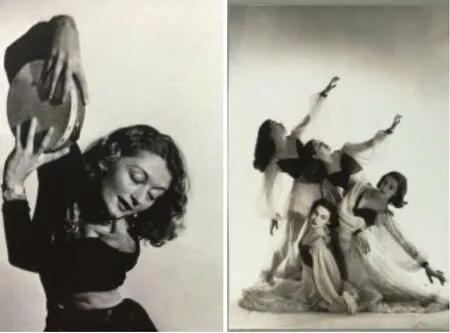

她是舞蹈演員、編舞、舞臺裝設計師。她出書、作畫、演電影。她是澳大利亞人,腳步卻踏遍世界,在美國和法國度過了人生的60年光陰后,99 歲時,她因為想念故鄉的翠鳥和橡膠樹而回到悉尼。她在日出時海邊的巖石上跳舞,美國廣播公司為她制作的舞蹈視頻在Facebook上瘋傳到200 萬次點擊。102 歲時,她和她的粉絲們通過眾籌制作了舞蹈片《佛陀的妻子》,再次引發社交媒體上的狂熱。雖然已經年逾期頤,她仍然會在采訪時擔心過于濃重的睫毛膏使她的面貌不再出色。

她永遠在嘗試、在創作。她通透、疏闊,卻又細膩而多情。逐漸失去平衡感的身體讓她只能用腰肢以上的部分舞蹈,可她沒有停止,并稱這種新的方式為“微表現主義”。她的創造力似乎與生俱來,從不受年齡、地域或形式的局限。

在生命的舞臺上,她是不屈的舞者。手臂起伏錯落,指尖劃過靈魂的絢爛煙火。

她就是106 歲的澳大利亞舞蹈家,艾琳·克萊默(Eileen Kramer)。

我起步雖晚,但我并未著急

克萊默1914年出生,在悉尼的莫斯曼灣長大,但她的舞蹈生涯在26 歲時才真正開始。1940年的一個傍晚,她在一場慈善音樂會上觀賞了澳大利亞第一家專業的現代舞蹈公司博登維瑟芭蕾舞團(Bodenwieser Ballet)的演出。舞團的創始人格特魯德·博登維瑟夫人(Gertrud Bodenwieser)是一位奧地利猶太人,受到德國表現主義以及伊莎多拉·鄧肯(Isadora Duncan)等現代舞蹈先驅的影響,她試圖打破古典芭蕾的“純粹技巧”。舞者像鮮花一樣盛開在《藍色多瑙河》的旋律里,那非同尋常的舞姿使克萊默一見傾心。演出第二天她就去舞蹈團毛遂自薦,雖然博登維瑟夫人當時不置可否,然而三年后,她終于通過自己的拼搏得到了《藍色多瑙河》中的獨舞部分。正如她經常喜歡說的一句話:“我起步雖晚,但我并未著急。”

在接下來的十年中,克萊默隨公司在澳大利亞、美國、南非和印度巡演,這段經歷和與博登維瑟夫人的共處對她的一生影響深遠。她屢次回憶夫人時說:“是她啟發我挖掘內心的情感,她說:‘許多情感深埋在你的身體里,你需要學著如何用舞蹈的形式把它們表現出來。’”

在印度隨舞團巡演之后,克萊默決定單飛,她只身回到了印度和巴基斯坦,在酒店以自己設計的一些吉卜賽風格的獨舞謀生。那時她才30 多歲,輕盈而奪目,像一只自由的鳥兒一樣享受舞蹈帶來的自由和美麗。

離開印度,克萊默又闖蕩到了巴黎,她在巴黎遇到了日后相伴30年的伴侶,波蘭/以色列電影制片人巴魯克·沙德米(Baruch Shadmi)。她和沙德米移居紐約后合作制作動畫舞蹈電影,但之后沙德米不幸中風,于是她一直照料他20年直至他于1987年去世。

作為舞蹈演員,克萊默年輕時從未大紅大紫過。但她身上卻有著珍貴而難得的品質:只要一息尚存,就不斷創作。美國廣播公司的制片人特雷西制作了有關克萊默的紀錄片《指南針》,此后又與她合著撰寫回憶錄《艾琳,來自菲利普街庭院的故事》。這些故事以20世紀30年代后期悉尼的社會大環境為背景,講述了居住在菲利普街庭院中的緊密聯系的一群藝術家的生活。這本書詳盡地描繪了克萊默的青年時期以及之后她如何進入藝術領域的過程,構思清晰,語言機智,極富感染力。特雷西在與克萊默合作之后感嘆道:“人人都愛艾琳,她不僅自己活出了生命的極致和豐盛,而且還不斷地鼓舞人心。”另外一名制作人赫利也以克萊默的故事為藍本,制作了紀錄短片《Eileen》,并以此入圍澳大利亞舞蹈紀念獎。

想要舞蹈,隨時都能開始

克萊默很有可能是歷史上年紀最大的舞蹈家和編舞家,直到如此高齡,她仍然每天走進訓練教室或登上舞臺,把生活中汲取的經驗和激情用來進行舞蹈創作。她讓自己站在舞臺的燈光下,與那些年輕的舞者并肩。年齡的衰老雖不可避免,但生命的光華卻絲毫不減。這傳奇般的人生經歷讓無數人唏噓于自己的生活毫無意趣,而對她的生涯心向往之。克萊默說:“很多人都跟我說:‘我多么希望也能做你做的事!’而我總是告訴她們:‘只要你真的愿意,你也同樣可以。’”

克萊默是老年舞蹈的倡導者,她認為表現主義舞蹈沒有年齡障礙。“想想我們童年時想要表達感情是多么簡單!沒人能限制我們的藝術創造力。我鼓勵大家忘掉年齡,重拾童年的記憶和兒童的真摯,想要舞蹈,隨時都能開始。”

其實無論對于舞蹈,還是任何形式的新體驗,克萊默都是以同樣的態度面對。充滿好奇,充滿活力,勇于嘗試,不懼失敗,更不為年齡所羈絆,隨時隨地都能開始。矗立在自己人生舞臺的中央,任燈光明暗,隨觀眾多少,她從容、美好、快樂,永遠充滿期待,永遠有所追尋。曾經流年里的風雨傳奇、高山低谷,過往時光里的冷暖濃淡、聚散離合,她泰然處之,任人評說。那份永不止歇的創意與活力孕育出生命的自在和灑脫。

除了以上種種,很難想象這位百歲老人還在不斷地自省中要求自己日臻完善。她在一次接受采訪時提到,直到今天她仍在努力學習如何表達情感和無私地付出關愛,她認為這是自己一生需要面對的功課。這與那些稍有小成就便熱衷于訓導年輕人的老年人完全不同,她既不自以為是,也不故步自封,而是坦誠地面對自己和生活。“我的朋友能夠自由地給予他人關愛,但是我卻感到自由表達對我來說有些困難。”她說,“也許時候到了,我才能告訴那些我所在意的人們——我對你們的愛遠超我所能訴說的。”

這是一個不擅以語言表達的舞者,她的舞蹈就是她的訴說。