高速公路改擴建工程原瀝青路面病害處治技術探究

沈蘊虹

(佛山市中策廣明高速公路有限公司,廣東 佛山 528000)

一、工程概況

佛江高速公路和順至陳村段工程路線總體呈南北走向,在現有佛山一環東線和北延線的基礎上改造,路線全長38.926km。原舊路面已呈現較嚴重的損壞現象,主要包括橫向裂縫、縱向裂縫、塊狀裂縫、龜裂、坑槽、沉陷、車轍及擁包等問題。

二、路面病害的類型及成因

(一)路面病害的類型與識別

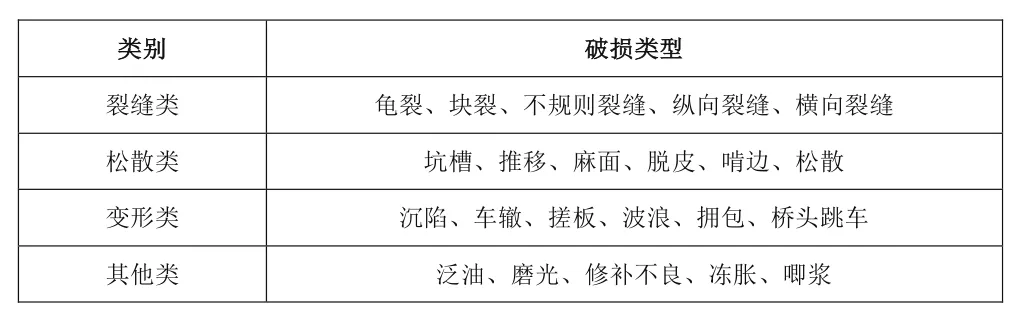

按照破損類型和嚴重程度,一般將路面病害劃分為四大類,主要包括裂縫、松散、變形及其他,具體情況如表1所示。

表1. 路面病害類別

(二)路面病害成因分析

1.橫向裂縫

橫向裂縫一般分為溫度型裂縫和反射型裂縫。溫度性裂縫通常由于氣溫驟降,瀝青面表層出現低溫收縮,其溫度變化率及拉應力最大,在冷熱交替作用下易形成疲勞效應;瀝青面表層受下層材料黏連限制形成較大的張拉應力,當張拉應力超過表層材料極限抗拉強度時,會產生非荷載型橫向裂縫。反射型裂縫是由于受到半剛性基層材料干縮及溫縮開裂影響,形成反射擴展引起下面層底部開裂,致使瀝青面層拉裂導致的橫向裂縫。

2.縱向裂縫

縱向裂縫一般分為荷載型裂縫和沉降型裂縫。當行車荷載作用時,基層底部會形成拉應力,當基層材料的抗拉強度不足以抵抗基層底部拉應力時,會造成基層底部開裂;行車荷載的反復作用會使底部裂縫擴展至瀝青面層,形成沿車輪軌跡行駛方向的荷載型縱向裂縫和龜裂。沉降型裂縫主要是由于填土固結或路基不均勻沉陷引起,常出現于路基半填半挖處、施工交接處、橋涵兩頭、新舊路面交界處等。

3.塊狀裂縫

當路面車輛嚴重超載,路面基層強度未滿足設計要求,路面結構層中有軟弱夾層、滑動面、低質量瀝青混合料等情況時,易造成縱橫交錯的塊狀裂縫。路面面層未滿足設計厚度或各結構層間黏結性低易加速外部水分的滲入,造成塊狀裂縫的快速蔓延。

4.龜裂

龜裂是在瀝青路面中較常見的一種開裂現象,主要由瀝青混合料溫度穩定性差、強度低的原因導致。裂縫自受彎拉應力最大的瀝青面層或基層底部延展至路面表層,在行車荷載的重復作用下,從數條平行裂縫發展至多個無規則小塊,最終形成龜紋狀裂縫。

5.坑槽

坑槽通常由于施工時混合料溫度不適中或路面結構層長期積水,造成路面集料松動脫落而形成。混合料溫度偏高會影響黏結性、硬度及強度,反復受載受壓后造成瀝青老化形成坑槽。混合料溫度偏低會影響攤鋪均勻度、壓實度,逐步演變成坑槽。當裂縫出現后未能及時處理導致路面結構層長期積水,在荷載及溫差的共同反復作用下,易導致混合料剝離,形成坑槽。

6.沉陷

沉陷一般包括大面積沉陷及局部沉陷。前者主要由路基不均勻沉降或局部層間滑移造成。后者則是因局部承載力不足,路面受行車荷載后出現龜裂及滲水后,基層軟化所致。

7.車轍

車轍主要是由溫差應力、行車速度、交通荷載、路基路面強度不夠、瀝青混合料密實度差、高溫穩定性不足等原因導致的路面局部帶狀變形,一般分為磨損型車轍、結構型車轍、失穩型車轍,以及壓密型車轍。

8.擁包

擁包主要由于瀝青混合料熱穩定性不好、路面結構層黏結性差、基層或下面層壓實度低、瀝青混合料攤鋪不均勻、日常養護瀝青混合料強度不足等原因造成,常出現于平整度低、車輛經常制動的路段。

三、瀝青路面破損狀況及路面結構強度檢測

制定瀝青路面病害處治方案時,應充分考慮路面破損狀況PCI及彎沉檢測數據。

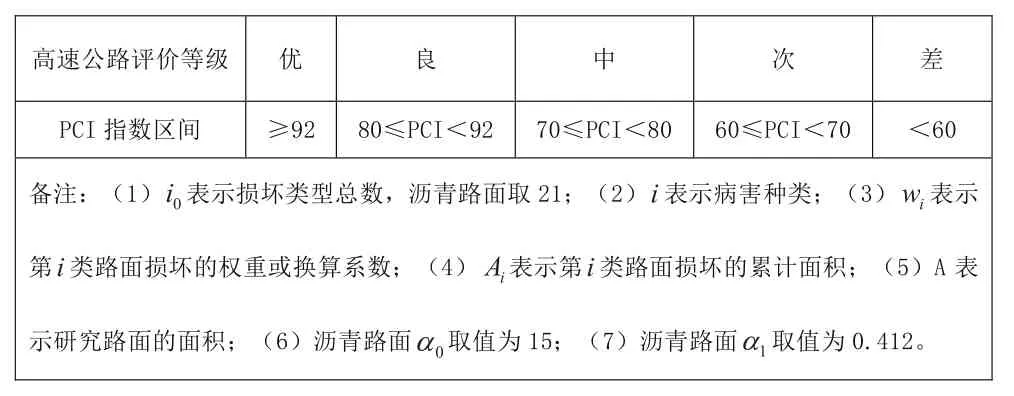

(一)瀝青路面破損狀況檢測

主要采用PCI指數對瀝青路面破損程度進行研究,并對損壞的類型、嚴重程度、范圍進行定量。路面狀況指數PCI通過路面綜合破損率計算得出,計算公式為。PCI值越小,破損程度越高,反之亦然,具體評價標準如表2所示。路面損壞應縱向連續檢測,橫向檢測寬度不應小于車道寬度的70%;檢測設備應能分辨約1mm的路面裂縫,檢測數據宜采用機器自動識別,識別準確率應達到90%以上。

表2. 瀝青路面破損評價標準

(二)路面結構強度檢測

路面結構強度檢測指標采用路面彎沉l0,應采用與貝克曼梁具有有效相關關系的高效自動化彎沉檢測設備,相關系數應≥0.95。開展彎沉檢測時,應每20m設置一個測點進行統計,盡量避免降雨期間進行,并充分考慮溫濕度影響系數;對原舊路病害較多的路段,應加密彎沉檢測。

四、瀝青舊路面病害處治方案

(一)舊路面銑刨重鋪方案

根據瀝青路面破損狀況指數PCI及路面彎沉數據l0,對病害進行分類處治,具體如下:

1.對l0≤20且PCI≥92的病害較少路段,將病害處理后直接加鋪罩面。

2.對l0≤35且PCI≥80的路段,銑刨上、中面層后回鋪改性瀝青AC-20。

3.對l0≤35且PCI<80的病害密集路段,上、中面層銑刨后回鋪AC-25,并在調平層頂面鋪設玻纖防裂網。

4.對l0>35且PCI<80的路段,當路面結構強度不足時,應銑刨上基層及下基層;當整體沉降仍在發生時,應預留路面沉降厚度;當出現嚴重錯臺時,很可能導致路基沉降縱向裂縫繼續沉降,應在路基深層壓漿后清理面層,并在回補鋼筋混凝土基層后加鋪≥2層面層。

(二)舊路面病害維修方案

主線路基段新鋪面層前,應確保舊路面層已銑刨至較完整,并在鋪筑前設置SBS改性熱瀝青下封層。主線橋梁段各結構層間應灑布改性乳化瀝青黏層,用量為0.3~0.6L/m 。如基層已損壞,應先修補處理再鋪筑面層。為保證結構層和接縫位置的密封性,對存在較大面積坑槽、裂縫、車轍的路段,原瀝青面層側涂刷熱黏層瀝青,回填瀝青結構層間灑布黏層瀝青。瀝青面層的翻修范圍邊緣線應超出基層翻修范圍邊緣線的300mm左右,以防接縫重疊。深層處治病害時,縱橫向均應分臺階開挖,每級橫向臺階寬應≥15cm,每級縱向臺階寬應≥2m,接縫位置均應騎縫黏貼抗裂貼。

1.橫向裂縫及縱向裂縫

(1)對縫寬≤2mm的輕微裂縫,采取少量稠度較低的改性乳化瀝青涂刷處理。

(2)對2mm<縫寬<5mm的裂縫,開槽后灌入低稠度瀝青至縫深的2/3,再填入石屑或粗砂搗實,最后將溢出縫外的回填料清除干凈。

(3)對縫寬>5mm無松散及支縫的單一裂縫,采用厚2mm的SA自貼性抗裂貼黏貼,回填瀝青砂進行處理。

(4)對縫寬>5mm且支縫發達散落的嚴重裂縫,沿病害處切槽至基層頂面,回填2cm的細粒式AC-5進行調平抗裂,再鋪筑兩層AC-20混合料,灌縫后采用抗裂貼處理,并在24小時內攤鋪厚度>40mm的瀝青混合料面層。

2.塊狀裂縫及龜裂

對縫寬較小、散落程度低、裂區無變形的輕度裂縫,在加鋪前噴灑黏層瀝青處理。對縫寬較大、散落變形程度高、裂塊明顯的嚴重裂縫,應先清除松動部分后再進行修補,如病害面積較大,應按≤8cm的厚度分層修補,瀝青混合料罩面層的壓實度應大于93%。

3.坑槽

按照“圓洞方補,斜洞正補”的原則劃出所需修補坑槽的輪廓線,并沿輪廓線開鑿至坑底以下穩定層,挖除深度必需大于等于原坑槽最大深度。坑槽的實際處理范圍應超過病害邊緣20cm以上,對局部小坑槽,其處理范圍縱橫邊緣應與車道平行或垂直,處理寬度不小于1m;對坑槽間距<10m的連續坑槽,應對該段坑槽整體銑刨處理,橫向處理寬度≥2m,縱向處理邊緣與車道方向平行。對坑槽內松動部分、粉塵雜物應同步清除,并涂刷黏層瀝青。槽璧周邊應使用“壓縫帶”進行處理,填補瀝青混合料整平后壓實。

4.沉陷

(1)對沉陷深度≤20mm、破損程度低的局部路面沉陷,在沉陷處噴灑或涂刷黏層瀝青,再加鋪瀝青罩面。

(2)對沉陷深度>20mm,破損程度較低的輕度裂縫,在病害處噴灑涂刷黏層瀝青后,加鋪瀝青混合料壓實。

(3)對路面破損程度嚴重,土基或基層結構層受損嚴重的沉陷,應將松動散落的區域清除干凈。當基層受損面積較小,采用瀝青混合料進行回補;當受損面積及范圍較大,則采用水穩碎石基層進行回填;罩面按≤8cm的厚度分層施工且壓實度應>93%。

5.車轍

車轍處理范圍的縱向邊緣應與車道方向平行。對深度≤8mm且各結構層完好無損的輕微車轍,清除受損面層后采用稀漿封層處理。對8mm<深度≤40mm且各結構層較穩定的車轍,實施補強、填充、灌封后采用微表處罩面。對深度>40mm的失穩型車轍,應銑刨并加鋪罩面層,鋪筑瀝青混合料后修復。基層損壞的,應修補加固處理后鋪筑面層。

6.擁包

輕度擁包采用機械或人工挖除后,涂刷乳化瀝青。重度擁包挖除后清理干凈碎屑、雜物及粉塵后鋪熱瀝青混合料面層,處理范圍參照坑槽。

五、結語

綜上所述,高速公路改擴建工程原瀝青路面處治方案的設計,應在執行相關標準及規范的情況下,綜合考慮病害成因及類型、路面破損狀況PCI、彎沉檢測數據、各結構層破損狀況、設計方案、經濟條件等要素,為工程建設的順利推進奠定基礎。