“原”:天地之中 黃河孕育的出彩中原

劉瑞朝 蔡君彥

黃淮浩蕩東逝去,華夏文明源流長。一部河南史,便是半部中國史。遠古的賈湖骨笛,笛聲悠揚,吹一段屬于中原,也屬于中國的滄桑過往。新時代的春風拂蕩,“老家河南,出彩中原”的口號也越叫越響。當旅游插上文化的翅膀,河南的文化旅游動起來、活起來,“老家河南”的路子也會走得更遠更寬。

嬗變:作為華夏歷史文明傳承創新區 “老家河南,出彩中原”叫得更響了

從無到有,從有到優,70年來,河南的文化旅游,也逐漸闖出了名堂。“提起河南省,只知少林寺”的尷尬局面已不復存在。

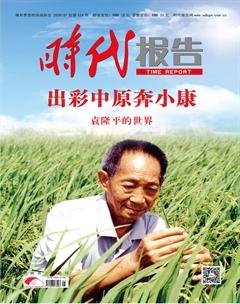

國家對河南的定位是華夏歷史文明傳承創新區,歷史上沒有出現斷檔的中華文明,也在我省找到了完整的鏈條。70年來,河南一系列重大考古發現和研究成果對探索人類起源、中華文明起源形成和發展等提供了有力證據。

孫家洞、許昌靈井、老奶奶廟、李家溝等遺址的發掘與研究,勾勒著河南舊石器時代的清晰面貌;西坡、青臺、雙槐樹、王城崗、二里頭等遺址的新發現,明確了中原在華夏文明起源中的獨特地位……

文化遺跡,是從歷史長河里打撈出來的寶貴遺產。為了讓文化遺產活起來,河南省將城市規劃與文物保護利用有機結合,建成了隋唐洛陽城、安陽殷墟、新鄭鄭韓故城等一批考古遺址公園和大遺址保護展示園區,成了“城市語言”和“城市符號”。

“你若盛開,蝴蝶自來。”一部《少林寺》,打開了一個認識河南的窗口。龍門石窟的盧舍那大佛,登上歷史教科書封面,進入無數學子拜訪的名單。

2018年,河南省全省接待海內外游客達7.86億人次,旅游總收入達8120.21億元,同比分別增長18.15%和20.28%,躋身中國旅游第一方陣……從無到有,河南旅游“破繭成蝶”。

鄉村旅游作為全域發展的重要領域,已成為主導全省自駕游和城市周邊游的主要出游方式,成為假期和周末旅游消費的重要組成部分。智慧旅游方面,全省超過70家4A級、5A級景區規范推進智慧旅游建設,培育出一批以龍門石窟、云臺山、紅旗渠等為代表的智能化企業。

道路:讓旅游插上文化的翅膀 打造“老家河南,博物中原”

從傳統的景區景點游,到鄉村游、研學游、休閑度假游,從局部旅游到全域旅游,更多人認識了河南,從文化的肌理里尋根溯源,“老家河南”的情結和概念應運而生。

一切過往,已成序章。未來之路,該何去何從?河南省政協委員、洛陽三彩藝術博物館館長郭愛和說,作為華夏歷史文明傳承創新區,河南要發掘和推廣根文化、源文化,需要見證者和推動者,博物館是最好的載體。郭愛和說,河南可以打造“老家河南,博物中原”的品牌和概念。經過數千年的歷史鉤沉,穿越唐宋元明清的紅塵煙云,華夏文明留下來的最核心的東西,串聯起了完整的中華文明證據鏈,這些可以通過博物館展示給全世界。洛陽目前正在打造博物館之都,為此他建議以洛陽為龍頭打造國有博物館和民間博物館有機融合的體系,把根留住,把源留住,全方位、立體化地展示中原文化、中華文明。

河南省政協委員、河南省動漫產業協會會長張國曉說,河南文化旅游業要想實現高質量發展,需要讓旅游插上文化的翅膀。旅游景點和產品增加文化品位,吸引力便會大為增加。河南旅游的核心競爭力是歷史文化資源,可以逐步擺脫游客“白天看廟,晚上睡覺”的局面,拉長旅游產業鏈。

另一方面,河南文化產業的出爐在新興文化業態。動漫、游戲、文創等,可以讓靜的、死的、固定的東西動起來、活起來、新鮮起來,成為老百姓喜聞樂見的文化產品。它們具有跨媒體、跨領域的特點,具有相當大的市場開發空間。

但窮根究底,河南的文化、旅游要想有長足的進步,最根本的還是人才隊伍建設。河南應下大力氣培育本土人才,促進本地高等教育事業的發展,讓更多優秀的人才能夠留下來,同時吸引更多外來的人才。