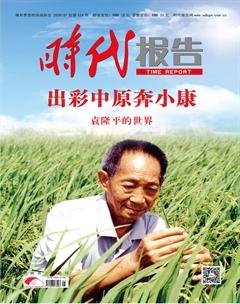

袁隆平的世界

若要理解袁隆平和中國雜交水稻,先要有一種更殘忍的體驗——饑餓。

在20世紀50年代末至60年代初的3年間,一場誰也無法回避的饑荒歲月,又一次向我們這個苦難深重的民族席卷而來。那是袁隆平最不愿提起的往事,也是我最不忍心描述的一段歲月。然而,一旦回避,歷史就會失真,對于一位農業科技工作者、一位未來的雜交水稻之父,他窮盡一生的追尋和探索就會從根本上喪失一個前提,一種原動力。

人類歷史上很多偉大的發現和發明,往往是從災難開始,但這個代價實在太慘痛、太沉重。那場饑荒,最早是在直接生產糧食的農村發生,農校的學生大多來自鄉村,他們把家鄉開始鬧饑荒的消息帶進了校園,“鄉下人連糠菜雜糧都難以填飽肚皮了”。即便沒有這些學生帶來的饑荒消息,饑荒也是一個直逼眼前的現實,安江農校是一所被農村包圍的學校,只要走出校門,饑餓就不是傳說,而是一睜眼就能看見的事實。

在饑荒剛剛襲來時,很多人都以為這只是暫時的困難,很快就會過去的。譬如說此前,每到春天,這在世人眼里最美好的季節,對于躬耕于壟畝的農人來說卻是青黃不接的季節,只要一茬糧食趕不上,就會鬧春荒,那些忙著春耕播種的農人,只能喝上一碗摻雜著紅薯與豌豆的稀糊糊,在田里辛苦勞作。貧困與饑餓,一直是離袁隆平近在咫尺的現實。那時候除了寒暑假,在春播秋收兩季還有農忙假,但那絕對不是放假,而是暫時停課,讓師生們參加農業勞動。袁隆平也常常和農民們一起浸種、插秧、踩田,但他拿著國家的工資,吃著國家糧,那日子比農民好過多了。農民只能眼巴巴地盼著一茬秧苗趕快長成稻子,變成活命的口糧。只要不出現長時間的饑荒,這半饑半飽的日子,也能接著一茬一茬的糧食過下去。這也是數千年來中國人一直在過的日子。

當1959年的春荒來臨,安江農校的師生吃的是國家糧,基本上還能按定量供應糧食,很多人下意識地覺得今年也會像往年一樣,過不了多久就會挨過去。然而,那不是一場尋常的春荒,而是長達三年的大饑荒,更要命的是,很多農民連種子都被人以“反瞞產私分”的名義挖地三尺搜走了,沒有種子,又哪來下一茬糧食?沒過多久,師生們的糧食定量就減少了,越來越少,工資倒是一分不少地照發,但有錢你也買不到一粒糧食。在戰爭年代也沒有停過課的安江農校,沒過多久就挨不下去了,不得不停課,給學生放了長假,又按人口把試驗田分給每位老師,袁隆平也分到了一小塊田。從前的科技試驗田就這樣變成了養命的土地,什么長得快就種什么。袁隆平種的是蘿卜,還沒等到蘿卜長大他就拔了。他餓得都不成人樣了,但也不吃獨食,還邀了幾個年輕老師來打牙祭——清水煮蘿卜。一斤蘿卜4兩參。俗話是這么說,其實哪有那么高的營養?以蘿卜當飯,肚子不飽,氣飽,感覺總是氣鼓氣脹的,反胃、冒酸水、打嗝。很快,那田里的蘿卜就吃光了。蘿卜就是再肯長,要等到下一茬蘿卜出來,也要兩個多月。別說兩個月,一餐吃不飽也餓得慌啊。當時,他正值而立之年,年輕力壯,正是特別有干勁也特別能吃飯的年歲,可他每天只有二兩米,1個月只有三兩油,這日子還怎么過啊!人是鐵,飯是鋼,哪怕你是一個鐵打的漢子,餓你3天,走路也要連連打晃了。他原本是一年四季都要下水游泳的,哪怕在寒冬臘月、天寒地凍的日子,他每天也要在沅江里游過來游過去,可在三年困難時期,他哪還有氣力游泳。他只能有氣無力地歪在床頭,望著一扇空茫的窗口和一方蒼天。一抹近乎虛無的陽光,照亮了懸在墻壁上的那把結滿了蛛網的小提琴。袁隆平已有好長時間沒有拉過了,他連拂去蛛網的力氣也沒有了,一只手顫抖著挨近它,手一抖,頓時塵埃飛揚。如果這小提琴可以吃,也早已被饑餓的主人吃掉了。

漫長的饑餓,如緩慢的凌遲,它的痛苦無與倫比,絕非撕心裂肺可以形容。30年來,袁隆平經歷過戰亂與饑荒,但長時間處于饑餓狀態,在他漫長的一生中也就這3年,而這3年感覺比30年還要漫長,每一天都是度日如年,每一刻都在難以忍受的饑餓中掙扎。當饑餓讓他無力拉動一把小提琴時,他明白了,從來沒有這樣明白過,也沒有這樣切身地體會過,對于人類,吃飽肚子就是最基本的生存權,生存權就是最大的人權。這是天理,也是常識。沒有果腹的口糧,什么都談不上,什么都干不成,那高于生命的、精神意義上的人間食糧,一切都是奢談。所謂精神,就像一把饑餓的小提琴,首先必須要用軀體來支撐,那令人神往的《夢幻曲》只有吃飽了肚子才能奏響……

當他在饑餓中昏昏沉沉地睡著了,夢見的是香氣撲鼻的大米飯。他甚至還做過更奢侈的夢,一邊吃著大米飯,一邊吃著梅菜扣肉,而夢醒了,嘴角上只掛著夢涎,肚子餓得更難受了。袁隆平還沒有餓到吃觀音土的地步,多少還有一點糧食供應。但那肚子餓得也只剩一張皮了,粘著脊梁骨,那一米七的身板,餓得只剩下了一身骨頭,如同干柴。為了填飽肚子,饑餓的人們“發明”了許多“糧食增量法”,最典型的就是“雙蒸飯”,把飯蒸兩次,本來二兩米蒸一碗飯,蒸兩次就變成了一碗半,為了蒸得更多,還會放蘇打,像發饅頭一樣。但無論你怎么增量,說穿了就是變著法子往里邊摻水,摻水,再摻水,二兩米還是二兩米,營養沒有任何增加反而會受損,一碗飯吃下去,很快就消化掉了,那暫時填飽的肚子一下變得空蕩蕩的了,反而更加餓得慌。這法子后來行不通了,摻水不管用,那就摻入谷糠,這東西比吃觀音土要好一點,但吃得進,拉不出。吃喝拉撒原本是尋常之事,在那饑荒歲月卻把每個人折騰得死去活來。

一天中午,袁隆平餓得兩眼昏花、兩腿發軟,想去街上買點糖果充饑。天下荒年,物資奇缺,供銷社里偶爾能買到的吃食,也就是一點糖果了。那時候連普通的糖果也從1塊多錢1斤猛漲到了5塊錢1斤,大多數日子還根本買不到。他拖著兩條軟綿綿的腿走出校門,失重的大地,傾斜的天空,陽光稀稀落落在腳下閃動,感覺就像踩在棉花上一樣,一個瘦長的陰影搖搖晃晃,連腦袋也發出空洞的悶響。饑餓的山村,饑餓的農人,就像在陰間走動的一個個幽靈。昏昏然間,他看見一些農人依然拎著鋤頭在四處搜尋,田野里已沒有生長的稻子,即便有,也早就被饑餓的人們搶光了,連秧苗都吃光了。那些饑餓的農人,只能到山上山下挖蕨根,在絕收的田野里抓田鼠,餓急了,什么都敢吃,什么都想吃。草根、樹皮、觀音土……只要能填飽肚皮,什么都想一口吞下去,甚至包括自己的同類。當饑餓走向極端,也必將走向一個殘忍至極的極端——人相食。

眼下,那寸草不生的稻田如死一般絕靜,連田鼠和蚱蜢也看不見一只,只有烏鴉的慘叫聲撕破天空。一個年輕的農校教師,穿過啼饑號寒的呻吟和絕望的沉默,那些農人看上去還是那么壯實,但那已是致命的浮腫。饑餓—浮腫—死亡,這是一條規律。很多身體浮腫的人,也到醫院里去看病,浮腫也確實是一種病,而且是最難治愈的。沒有哪個醫生敢說出饑餓的真相,但他們心里十分清楚,這些身體浮腫的農人離死神已經很近了,如果找不到吃的,他們很快就要餓死了。

多少年后,這段觸目驚心的往事,不知被袁隆平先生反復講述過多少遍。只要觸及糧食問題,他首先就要從那悲慘的一幕講起:“我至少親眼看見有5個人倒在路邊、田埂邊和橋底下,真的是路有餓殍啊!”——那天,就在離安江農校大門口不遠的路上,一群饑餓的人,圍著兩具干癟而僵硬的尸體。哪怕變成了餓殍,農人也依然顯露出粗壯的骨骼,從那扭曲的姿態看,他們在臨死前經歷過痛苦、折磨、拼命掙扎的過程。他們死了,很多人圍著他們,也快要餓死了,一張張浮腫的臉上充滿了遲鈍而又無助的神情。還有比這更悲慘的,有的餓殍被饑腸轆轆的野狗啃得只剩下了一堆骨頭;還有的,連兩只眼睛都被饑不擇食的老鷹或烏鴉給叼走了,只剩下了兩個空洞,依然死死地睜著……

在死亡面前,時間凝固了,連血液也仿佛凝固了。

袁隆平睜著一雙饑餓的、無神的眼睛,看著那干癟而僵硬的餓殍,他被震撼了。

這是他親眼看見的,還有沒有看見的,他聽說了的悲慘一幕:一個老鄉餓急了,扒下樹皮猛塞進嘴里,由于多日饑餓胃已萎縮,猛然間幾大口下去,把胃脹破了。那個時代不只是缺糧,也缺醫少藥,一個漢子不斷翻滾掙扎,但誰也救不了他,大家只能眼睜睜地看著他在極度的痛苦中咽了氣。

當袁隆平先生從幾十年前的往事中抬起頭來時,我看見他的眼窩深處,還閃爍著濕潤的淚光。那不堪回首的一幕幕給他帶來了錐心般的刺痛,那是他心上一直難以愈合的傷口,哪怕傷疤好了也依然隱隱作痛。他覺得這些人餓死與自己有關,他是一個農校教師,一個農業科技人員,卻在一場大饑荒中束手無策。對于他,饑餓不只是死神的叩問,更是良知的拷問。

“這件事對我的觸動很大,種田的人都吃不飽,像我們這種學農出身的人能說沒有責任嗎?”老人講著,聲音慢慢低下去,而后,便是長時間的沉默。

民以食為天,讓老百姓吃飽肚子,免于饑餓,這是一個農業科技工作者的天職。

哥白尼還曾說過這樣一句話:“人的天職在勇于探索真理。”這是人類的天職,更是一個科技工作者的天職。

每次有人向他提出一些簡單而近乎愚蠢的問題,您為什么要選擇學農?為什么要搞雜交水稻?袁隆平根本就不想回答,因為這是一個根本就不用問的問題,甚至是根本就不用想的問題。

“不說了,”他痛心疾首地搖著頭說,“不說了!”

當歷史進入20世紀60年代,嚴峻的局勢和挫折,讓一個年輕的共和國開始調整前行的姿態。

1960年8月,中共中央發出了“全黨動手,全民動手,大辦農業,大辦糧食”的指示,在中央文件中第一次寫下了“民以食為天,吃飯第一”這樣樸素而實在的話語。這句源出《漢書·酈食其傳》的古話,其完整的表述是“王者以民為天,而民以食為天”,而天不是別的,是比喻賴以生存的最重要的東西,后人又加上一句“國以糧為本”來重申和強調。對于吃飯問題,這也是新中國歷史上第一次給予最高的、特別的強調。隨后,全國各地各級領導機關的大批工作人員和領導干部紛紛深入農業生產第一線。袁隆平也帶著40多名學生出發了。饑荒尚未過去,一支面黃肌瘦的隊伍,稀稀落落的,走一陣歇一陣,他們還沒有氣力拖著沉重的腳步走那么遠的路。

其實也不遠,過了安江鎮,就是他們此行的目的地——黔陽縣硤州公社秀建大隊。這個沅江之濱的自然村,三面環水,一面靠山,江山之間是土質肥沃的半丘陵、半平原區,一看就是江南那種典型的稻香村。這樣一個樹大根深、人丁興旺的古村,在雪峰山下繁衍了千百年,然而,一個轉折讓一個千年古村在短短幾年里就被饑荒掏空了,一個稻香村變成了饑餓的村莊。鄉下人形容最貧困的人家,就是揭不開鍋了,沒承想還有比這更悲慘的貧困,連鍋都沒了!那家家戶戶的鍋子,早已砸來煉鋼了。這樣的貧困,是沒有貧富分化的貧困。一村人,全都一樣,都揭不開鍋了。那所謂的家早已面目全非,只剩下了一個個空殼,連房前屋后的樹木也砍光了。

袁隆平住進了生產隊長老向家里,這也是他在四川大足縣參加土改后,第二次長時間地和農民同吃同住同勞動。他這次帶著學生下鄉,任務很明確,既是“深入農村,支援農業,搞教學、生產、科研相結合”,也是到農村實習,“向農民學習,參加生產和勞動鍛煉,進行思想改造”。那時候的形勢雖說有所好轉,但還是吃不飽。當袁隆平拖著半饑半飽的身體在村里緩緩走動時,只要遇到迎面走來的老鄉,張口一句話就是問你“吃了嗎?”這是中國人打招呼的習慣方式,袁隆平也早已習慣了這樣的招呼。千百年來,中國老百姓一見面,最關心的就是“你吃了嗎?”但哪怕你饑腸轆轆,那些熱情好客的老鄉也沒法招待你吃一頓飯,他們自己也沒有飯吃。那段日子,師生們也只能和老鄉們一起吃大鍋飯。那也是袁隆平先生不堪回首的一段記憶:“生產隊的一口大鍋做七八十人吃的菜,就放一小杯油涂一下鍋底,然后把紅薯藤、老莖稈煮一大鍋來吃。那個時候苦得很,但我和周圍的人還沒到吃觀音土那個地步,我們爬到山上去挖那種含有淀粉的植物的根,可以烤熟來吃。冬天是很難熬的,到晚上睡覺前先烤火,把腳烤熱了后再放到被窩里面去,可是烤熱的腳很快就冰涼了,沒得飯吃身體就沒有能量啊!”

那日子雖說苦得很,很難熬,但只要鍋里還有東西煮,人們就覺得日子已經開始好轉了。袁隆平也在搞紅薯高產壟栽試驗,在人類餓得吃樹皮、吃觀音土的歲月,紅薯是生長快、產量高、可以較快地緩解饑荒的食物,并且紅薯葉、紅薯藤也可以吃。這次他搞的不是月季花嫁接紅薯的試驗,而是實打實的紅薯高產壟栽試驗,這回又取得了驚人的成果,最高的一蔸竟然重20斤!

除了紅薯高產壟栽試驗,袁隆平試圖用孟德爾、摩爾根的遺傳學開始搞育種,但他最早考慮的不是水稻,而是紅薯和小麥。從1956年以來,他在紅薯上花了不少心血,也取得了不少的收獲,但紅薯只是饑荒歲月中用來果腹的雜糧。無論在南方還是北方,它從來就不是主糧。在饑不擇食的年代,紅薯可以比較快地緩解饑荒,也可以摻雜在主糧里食用,一旦度過了饑荒,紅薯就成了可有可無的搭頭了。一天3頓大米飯,一輩子吃不厭,但一天3頓大紅薯,卻沒有誰受得了。農民說話粗,如“一斤山芋兩斤屎”“無米再來煮番薯”,說的就是紅薯可以充饑果腹,但是不能當飯吃。

除了紅薯,袁隆平也曾考慮過主攻小麥,就在他躊躇之際,一次全國小麥會議上的一組數據讓他變得清醒了。當時,西藏的小麥畝產上了1000斤(這個數字不一定可靠),而湖南小麥畝產當時平均還不到300斤,產量排在全國倒數第一。小麥是世界上的三大谷物之一,也是世界上總產量位居第二的糧食作物,超過水稻,僅次于玉米,但小麥在湖南等南方省區也僅僅只是個搭頭。那時為了提高糧食產量,在湖南曾經推廣過一段“稻—稻—麥”三熟制,但由于小麥成熟期正值湖南陰雨連綿的季節,易發赤霉病,既影響產量又影響質量,還時常造成大面積減產絕收。立足現實,小麥也從來就不是湖南的主糧,在湖南,九成以上的糧食都是水稻,水稻也是南方的首要糧食作物。幾經權衡后,從1960年起袁隆平把目光從紅薯、小麥轉向水稻,這可以說是自然選擇。但水稻既是南方種植最廣泛的農作物,自然也是農業科技人員最廣泛的研究目標,在千軍萬馬搞水稻的大勢之下,要想突出重圍,在水稻科研上搞出一點比較突出的成果又實在太難。這也是袁隆平一直有些遲疑、沒有直奔水稻的原因之一。

就在袁隆平埋頭搞紅薯高產試驗、對接下來的研究方向還有些舉棋不定時,他的房東,那位勤勞能干的生產隊長老向,一心想著的是如何多打點口糧。在南方農民心中,只有大米才算得上正經口糧。這幾年鬧饑荒,老向也鬧得骨瘦如柴,一臉菜青色。農民過日子不往后邊想,眼下他想著的是,只要國家不再窮折騰了,讓農民能夠踏踏實實種田了,就能把一茬稻子種下去又能收回來,不到半年,那日子就好過了。一個大雨天,老向一大早就披上蓑衣出門了。這讓袁隆平有些奇怪,大雨天又不能下田干活,老向這是去干嗎呢?到中午時,老向一身水一身泥地回來了,他把蓑衣脫下,緊緊地捂著一包東西,揣在懷里,就像揣著一個秘密。看老向那一臉的精明和神秘,袁隆平愈是奇怪了。老向把蓑衣包裹著的那一團東西慢慢打開了,原來是一包稻子,一顆顆黃燦燦的,十分飽滿。袁隆平好長時間都沒見過這么飽滿的稻子了,眼里頓時閃爍出驚喜的光芒。老向壓低聲音說,這是種子,他從外村換回來的,那里有一片高坡敞陽田,稻子長得特別好。“你看這谷子多結實!”一個農人一邊用那粗糙的大手興奮地揉搓著剛換回來的種子,一邊感嘆:“施肥不如勤換種啊!”

一個農民也許不懂什么無性繁殖、有性繁殖,更不懂什么是基因、染色體,但他知道一粒好種子有多重要。老向也知道袁隆平在大學時是學遺傳育種的,他誠懇地對袁隆平說:“袁老師,你是搞科研的,要是能培育一個畝產800斤、1000斤的新品種,那該多好啊!”

袁隆平心里怦然一動,這話落在他心坎上了,一輩子再也沒有忘記這句話。“農民淳樸的話語使我觸動很深,我意識到了農民的緊迫需要是什么,那就是良種!”

水稻,良種!這兩個關鍵詞,加在一起,在袁隆平的腦子里一下變得從未有過的清晰了,他感覺自己茫然的眼神終于對準焦距了。一粒種子的造化,乃至一個人的造化,在很大程度上都是選擇的結果。每個人都想找準自己一生的方向,找到自己的位置,但人生定位絕不容易,很多人一輩子都找不到自己的方向,一輩子都在走彎路,不斷地折騰,直至在錯位中度過一生。而對于袁隆平,他最終選擇水稻,選擇良種,就如同他當年報考大學選擇學農一樣,這是他人生的一次至關重要的抉擇。當一個目標變得明確了,袁隆平仿佛受到了神靈的控制,洶涌而來的靈感讓他又有了一種不可遏止的沖動。他很興奮,那一刻他真想拉響屬于他的那把小提琴,只可惜,他沒把小提琴帶到鄉下來,它還懸掛在那塵封已久、空無一人的屋子里,像一個懸念。

鏈? 接

陳啟文談《袁隆平的世界》創作心路

“寫作這本書很辛苦”,陳啟文用長達兩年的時間進行田野調查和追蹤采訪,又用一年多的時間進行文稿寫作,完成了大型報告文學著作《袁隆平的世界》。這本書講述了雜交水稻之父袁隆平及其團隊的奮斗歷程、科研故事及精神追求,首次辨析了雜交水稻與轉基因疑云,也厘清了袁隆平出生日期、師承關系等一系列與其人生歷程相關的生活細節,被譽為“袁隆平院士最認可、迄今最權威、最厚重的袁隆平傳記”。“寫作《袁隆平的世界》開始我是拒絕的,種種困惑擺在面前,在反復思考后,我覺得我有責任還原一個真實的科學家袁隆平。”陳啟文說。

獨立的創作立場

陳啟文被譽為“60后”代表作家,與同年代其他作家不同,1993年陳啟文就辭去了公職,應聘到廣東花城出版社擔任業務經理,后又與同事合作在花城旗下創辦了一家圖書公司。但是,陳啟文終難割舍一份文學情懷,在打下一定經濟基礎后選擇當一個自由創作者,回故鄉專事寫作。他在《一個寫作者真的能靠寫作養家糊口嗎?》一文中討論了自由寫作與物質生活的關系,正如他在文中所寫的,“重建寫作的尊嚴最基本的前提是重建寫作者的人格,而最基本的人格又建立在最基本的生存上”,當一切都準備好了,陳啟文才開始自由創作,思考超越生命和人生的哲學命題。他說,“人同此心,心同此理,這段復雜的生活經歷讓我比一般的作者更能處理比較復雜的素材。”

獨立的創作精神讓陳啟文可以擺脫外界的種種束縛。一位評論家說:“數年來他一直在與文壇隔絕的狀態下孤獨地寫作,作為自由作家,他執著地恪守著獨立人格與自由精神,他傳達出了一個自由知識分子自做主宰、獨立不倚、不甘與世浮沉的創造精神和濃烈郁結的憂患意識。”獨立客觀的創作立場,回歸本真,回歸對袁隆平的生命本源的思考,這就是陳啟文創作《袁隆平的世界》一書的基本態度。

還原真實的袁隆平

陳啟文寫過很多報告文學作品,如《大河上下》《南方冰雪報告》《共和國糧食報告》《問卜洞庭》等名作。2017年初,陳啟文歷時三年完成的大型報告文學新作《袁隆平的世界》面世,湖南文藝出版社社長曾賽豐評價說:“這本書是袁隆平院士最認可、迄今最權威、最厚重的袁隆平傳記。”曾賽豐連用三個“最”來形容,高度評價了這本書的歷史價值。

早在2008年,陳啟文寫作《共和國糧食報告》時就認識了袁隆平。為了寫作雜交水稻一章,陳啟文對袁隆平進行了跟蹤采訪,采訪中他被這個人物感動了,但是當好友龔湘海(湖南文藝出版社副社長)提議讓他專門為袁隆平寫書時,陳啟文是拒絕的,“袁隆平是一個非常值得寫的人物,但是我自己不敢寫。”

呈現在陳啟文面前的是兩大難關:第一,袁隆平同類型題材作品多達30種,很難有新的突破。對陳啟文而言,如果不能超越前人,沒有新的發現,無異于重復勞動,陳啟文愛惜自己的羽毛,自然不會貿然行動,“我年歲也不小了,精力也極為有限,我不敢去冒險”。第二,科學問題難以跨越。隔行如隔山,要在短期內攻克科學認知難關,這對陳啟文來說是很不容易的一件事。

在《袁隆平的世界》上市以前,已經有大量書籍、報道介紹和宣傳袁隆平,然而世人對袁隆平、雜交水稻乃至對轉基因仍然存在著很大的誤解或者說一知半解。轉基因疑云、安徽超級稻減產也讓陳啟文困惑不已,他坦言自己和眾人一樣,在認識袁隆平以前,也猜測過袁隆平是不是一個撞大運的泥腿子專家,向世人還原一個真實的袁隆平就是陳啟文創作這部作品的初心。

門外漢翻過了農業科學的大山

陳啟文一路追隨袁隆平做田野調查,跟蹤采訪兩年,寫作一年,他坦言寫作這部書很辛苦。但是,最大的困難不是風吹日曬,而是搞懂雜交水稻的科學原理。

市面上關于袁隆平的傳記、紀實文學、科普著作很多,但是這些作品都繞開了科學世界,主要描寫袁隆平如何在烈日中苦苦尋找、刻苦攻關,把袁隆平塑造成了一個頭上長癤子、腿上爬著螞蟥的農民形象。“我意識到寫袁隆平的重點不在這里,他是一位世界頂尖級的科學家,也是杰出的戰略科學家,而不是一位普通的老農。要寫袁隆平的傳記,最重要的是搞清雜交水稻關鍵技術,這也是這部書的難點和重點。”陳啟文說自己一開始也很想繞開科學的問題,作為一個小說家,他可以發揮文學創作優勢,只談人生經歷,講述勵志故事,簡單介紹科學攻關的內容而不作詳細描述。但是,“如果不把其中的科學道理講清楚,如果不揭示出雜交水稻的關鍵問題,那么大家對袁隆平依舊是一知半解,又怎么會理解袁隆平的偉大科學貢獻呢?”

在陳啟文看來,雜交水稻技術的戰略意義和學科牽引性作用都是可以用文學方式來表現的,袁隆平是我國乃至世界科學史和農業科學史上,一位最偉大的突破性科學家,用文學形式來表現科學知識,讓專業晦澀的科學變得通俗易懂,同時又要保證科學性、客觀性、嚴謹性,這本身就是一件具有突破性意義的大事。

“今天這本書得到了文學界和科學界的雙重認可,這是非常重要的。科學的表達方式和文學的表達方式不一樣,基因、分子生物、自花授粉、人工去雄等復雜的知識,在我們這些外行看來無異于天書。文學界的認可意味著這本書突破了學科的界限,成功地將袁隆平的科學知識展示給了讀者。更重要的是科學界也肯定了這本書的價值,羅閏良先生(國家雜交水稻工程技術研究中心黨委書記、研究員,袁隆平多年的助手)說,‘隔行如隔山,你已經翻過了這座大山,當然,翻過這座山的過程是很艱難的。”首次以科學嚴謹的態度將雜交水稻研發的科學原理、發展歷程全面呈現于讀者面前,讓普通讀者看懂專業知識,這是《袁隆平的世界》區別于其他同類型書的一大特色。

像徐遲一樣承擔起創作的責任

“能夠想到突破科學壁壘,用文學語言表現科學知識,這主要源于徐遲先生的啟發。”徐遲是報告文學《哥德巴赫猜想》一文的作者,文中以陳景潤為主人公,向世人介紹了陳景潤是如何攻克“哥德巴赫猜想”難關。為了寫好這篇作品,徐遲進行了大量調查,他跟著陳景潤深入采訪,弄清哥德巴赫猜想基本原理后,才完成了這個短篇報告文學作品。

“徐遲可能不會證明這個猜想,但是他讓全國各地的人都了解了陳景潤和他的重大研究成果。那時的我們一聽說陳景潤證明了一加二等于三,就覺得這是個笑話。一加二等于三誰不知道,連老奶奶都知道。那時的我們對待陳景潤的發現,就像現在我們對待袁隆平和雜交水稻的態度一樣。讀了徐遲的《哥德巴赫猜想》,我們才震驚于陳景潤的證明,他太偉大了。陳景潤證明了一加二等于三以后,并不是說能夠繼續推導出一加一等于二。從他證明一加二等于三之后過去了半個世紀,從陳景潤到后來的數學家,一直無法再證明一加一等于二。人類在哥德巴赫猜想面前依然停滯不前,再也沒有邁出一步。我問過一位數學家,還能不能證明一加一等于二,他說肯定能夠證明,但是要多少年呢?也許就在明天,也許是一萬年之后。”科學研究的旅途就是這樣漫長而困難的攻堅歷程,一代又一代科研者前仆后繼地鉆研,才有了科學的進步,知識是無限的,追求知識的旅程也沒有盡頭。

像徐遲一樣,通過親自調查訪談增進對科技工作者的理解,再借由文學的筆觸向世人展示科研者艱辛的研究之路,消除誤解,解答困惑,這是陳啟文作為創作者的責任。

為“雜交水稻之父”正名

在袁隆平之前,雜交水稻研究就已經開始了。袁隆平并不是自學成才,更不是靠偶然的運氣才發現了雜交水稻技術。他的老師是我國著名農學家管相桓先生,管相桓先生的老師趙連芳,也是赫赫有名的水稻專家。因此,社會上有人否定袁隆平“雜交水稻之父”的地位。關于袁隆平學科地位的界定,陳啟文進行了認真的考證。

“早在袁隆平研究以前,學界就已經注意到雜交優勢,但是僅僅意識到這種雜種優勢并不是重大的科學發現。一般都知道,人也有雜種優勢,不同人種生育出的混血后代既漂亮又聰明。同樣地,水稻也有雜種優勢,如何利用水稻的雜種優勢就顯得意義非凡。在袁隆平之前,日本人已初步培育出了雜交水稻,但是,當時中國非常封閉,袁隆平也不可能借鑒日本研究,何況日本是一個科技保密工作做得很好的國家。因此,中國雜交水稻完全是獨立自主的科學創造。更何況,日本雜交水稻產量比常規水稻產量還要低,不能推廣,也不能利用。

“對水稻雜種優勢的利用并不是一件容易的事,很多研究都是胎死腹中,或者生下來就是病秧子,經不起風浪,經不起災害,根本走不出實驗室,只是一株溫室里的幼苗。正如我一再反復強調的,袁隆平先生最偉大的貢獻就是,在完全與世隔絕的狀態下,找到了三系雜交稻這一經典的方法,把雜交水稻成功地培育出來,成為水稻雜種優勢利用的第一人,也使我國成為世界上第一個對水稻雜種優勢進行成功利用的國家,然后在世界范圍內推廣利用。”

“直面問題,相信科學”

近年來,關于袁隆平的言論可謂莫衷一是,尤其是網絡環境下,流言和虛假信息被無限放大。人們對袁隆平有太多的誤解,他或者被過分拔高,或者被貶低歪曲。

面對這樣的輿論環境,陳啟文感到悲哀:“網絡上有各種各樣關于袁隆平的言論,譬如轉基因問題、超級稻減產絕收問題、李昌平給袁隆平發出的一封公開信等重大新聞事件,把袁隆平推到了輿論的風口浪尖,‘雜交水稻之父一夜之間變成了罪魁禍首。其他所有關于袁隆平的書基本上都回避這些問題,但是我不回避,我以科學的態度去面對,去證實,去調查。一個人的寫作態度決定了他對素材的取舍,文學也講究真實性,不能人云亦云,不能胡亂吹捧,袁隆平院士也不喜歡把他夸成一個神一樣的人。”對于質疑和問題,陳啟文毫不避諱,他一一查證還原真相,不僅辨析了雜交水稻與轉基因的關系,也首次厘清了袁隆平的出生日期、師承關系等細節。

在陳啟文看來,“直面問題,相信科學”是這本《袁隆平的世界》區別于其他同類書籍的又一顯著特征。“以科學的態度去證實,去探尋一切,不做先入為主的判斷,我認為這是這本書另一項重要意義。很多人寫文章是先下結論再去寫作,而我很務實,我會仔細查證有關真相。我的調查文章《對轉基因的一次小心求證》首先發表在《天涯》雜志上,文章產生了很大的影響。很多人都不愿意相信科學家,而只相信所謂‘意見領袖。如果人人如此,我們這個民族將逐漸喪失科學理性。”

“一般科學家不可能寫文學作品和新聞報道,也沒有機會解答大眾的問題消除大眾的疑惑,科學家在媒體輿論面前是弱勢群體。”有感于科學家在輿論領域的劣勢,陳啟文不回避矛盾,而是以科學的方式正視問題,不斷探尋求證,讓真實、客觀、嚴謹成為本書的一大特色。

“我還夠不上一位真正意義上的作家”

陳啟文不止是把袁隆平當作一個個體生命進行探索,事實上對人的世界的探索和對生命的敬畏就是陳啟文在創作中基本的價值觀。陳啟文說他深受卡爾維諾、卡夫卡等文學巨匠的影響,這些作家對存在的探索讓他很受啟發。讀了卡爾維諾的《帕洛馬爾》后,他發現個體生命在時空中占據的位置非常渺小,人在廣袤的時空里是個短暫而微小的存在,從《河床》及一些散文中也可以看到卡爾維諾對陳啟文創作思想的影響。

他也很喜歡卡夫卡的《城堡》,“卡夫卡與卡爾維諾的精神是相通的,當你試圖抵達一座城堡時,你會感到存在的渺茫和虛無,那是一種永遠無法抵達的感覺”。在《袁隆平的世界》里面也可以看到陳啟文深受《城堡》的影響,“袁隆平一輩子都在抵達之中,但永遠無法抵達彼岸。成功的過程不就是這樣的嗎?一位88歲的老人——袁隆平,他從第一期到第五期中國超級雜交稻攻關,一次次的失敗,又一次次的探索,雜交水稻的王國不也是一個無盡探尋的城堡么?從三系法到兩系法,技術越來越簡單,也越來越高端,如果到一系法,就不需要年年制種了。那么,一系法何時成功呢?這是一個充滿希望的無盡的謎題”。

陳啟文說自己還夠不上一個真正意義上的作家,他認為作家是一個非常嚴謹的詞語,他把魯迅作為文學家和作家的標桿,魯迅先生是最優秀的散文家,也是最優秀的小說家、文學批評家、翻譯家,還是最優秀的書法家、思想家,只有魯迅這樣的作家才稱得上真正的作家、文學家,而他一直把自己稱為一個在文學道路上求索的自由寫作者。