廣州市近年地面塌陷情況分析及防治對策

呂鎂娜

(廣州市地質調查院,廣東 廣州510440)

廣州市地處廣東省南部,珠江三角洲北緣,是我國通往世界的南大門,是粵港澳大灣區、泛珠江三角洲經濟區的核心城市,也是“一帶一路”的樞紐城市[1-2]。廣州市地勢北高南低,東北部為中低山區,中部為丘陵盆地,南部為三角洲沖積平原,地質環境條件復雜,雨水充沛,地質災害隱患多、分布廣,且隱蔽性、突發性和破壞性強。

1 廣州市地面塌陷的基本情況及特點

1.1 基本情況

地面塌陷是我市重要地質災害災種之一。2010-2019 年,我市共發生地面塌陷73 宗,經專業技術人員調查,認定屬自然因素誘發的地面塌陷地質災害51 起,占總數的69.8%。塌陷影響面積約44061 平方米,共造成經濟損失約690 萬元(未包含人為因素引起的工程事故)。自然因素誘發的地面塌陷地質災害,其中白云區16 起,花都區27 起,從化區8 起,占全部自然地面塌陷的100%。

1.2 發展階段

根據成因機制,廣州市地面塌陷可分為三大類型:巖溶地面塌陷、煤礦采空區塌陷和其它工程類塌陷,三種塌陷在上述已發地面塌陷總量中分別占97.9%、0.8%和1.3%。

近幾十年我市地面塌陷與人為活動密切相關,大致可分為3 個階段:

第一階段是二十世紀七十至八十年代,主要因抽采廣花盆地隱伏巖溶地區(如江村、蕭崗、新華、雅崗等)的地下水誘發地面塌陷;第二階段是上世紀九十年代至二十一世紀初,主要因露天開采石灰巖礦抽排地下水誘發,集中分布在花都、增城、從化3 個區;第三階段自2003 年至今,為城市跨越式發展時期,主要因地下空間開發、基坑開挖、樁基礎及鉆探工程施工、地下供水、排污管道破裂滲漏誘發。這類塌陷因主要由工程施工誘發,根據突發事件分類,多屬于工程事故。

1.3 成災特點。

1.3.1 時間規律。經統計分析(表1),地面塌陷多發生在非汛期,其中發生在11 月份至次年5 月份的地面塌陷占總數的64.4%,這與枯水期水位下降及汛期初地下水突然上升有關。

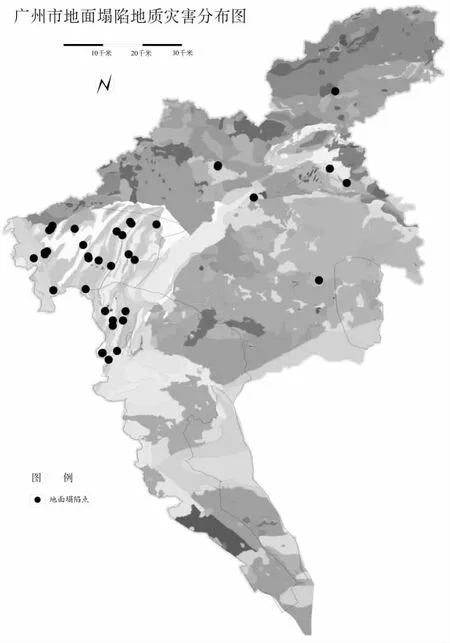

1.3.2 空間規律。從分布區域看,我市的地面塌陷主要分布在西北部,集中在荔灣、白云、花都及從化等4 個區(荔灣區大坦沙2008 年發生群發性地面塌陷,但近年因工程防護措施較好,地面塌陷較少發生),2010 年以來發生的地面塌陷中有32宗發生在巖溶地區。這種空間規律主要與我市西部和北部隱伏巖溶地質環境有關。(圖1)

表1 2010-2018 年地面塌陷發生時間統計分布情況

圖1 廣州市地面塌陷塌陷地質災害分布圖

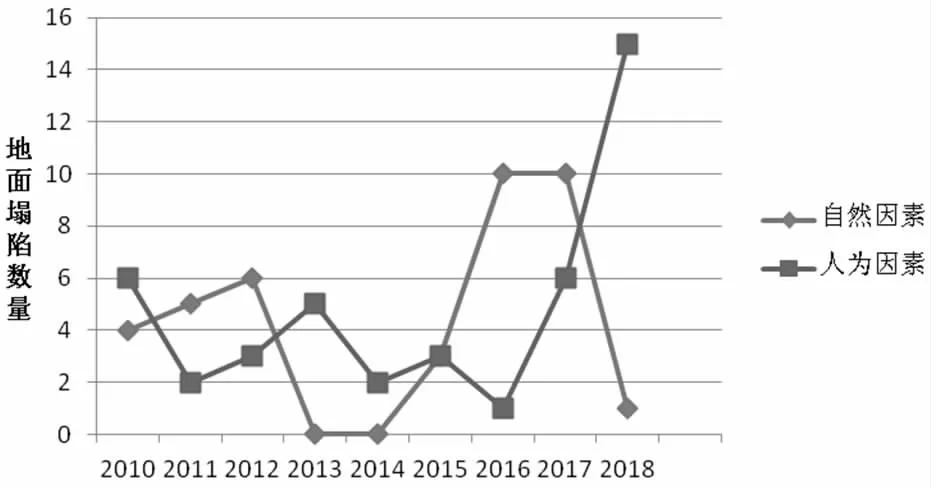

1.3.3 誘發因素的規律。隨著近年人類工程活動的增多,地下空間開發強度和基礎設施建設力度的加大,人為誘發因素在地面塌陷形成過程中的作用逐漸凸顯(表2)。

2 原因分析

2.1 脆弱的地質環境條件是地面塌陷的內因。我市西北部為隱伏溶巖發育區,地下溶洞、土洞發育,在強降雨或人類工程活動誘發下,易發生地面塌陷地質災害。例:2008 年12 月19日,廣州某單位對白云區夏茅村五巷18 號房進行房基巖工程勘察,因該區域地下巖溶(地下溶洞)發育,實施第二個鉆孔時,突發巖溶地面塌陷地質災害。現場共發生五處地面塌陷,陷坑面積30-300 平方米。因地面塌陷直接或間接損毀拆除9 棟房屋,數十處房屋的墻壁及地面出現開裂變形,災害影響范圍約5000 平方米。

表2 人為因素引發的地面塌陷逐漸占主導

2.2 人類工程活動是地面塌陷的外因。隨著經濟社會的發展和城市化建設的推進,廣州市公路、鐵路等工程逐漸增多,尤其是地鐵等大型地下工程建設項目,遍布廣州市大部分地區,包括一些軟土區和巖溶區,建設施工過程中易誘發地面沉降、地面塌陷等地質災害。例:2013 年,荔灣區某路段因地鐵施工引發地陷,塌陷坑直徑約20 米,深約10 米,造成兩棟三層樓房陷入坑內,周邊煤氣、水電、移動網絡通訊等中斷,所幸周邊居民疏散及時,未造成人員傷亡。

2.3 城市基礎設施的損壞在一定程度上誘發地面塌陷地質災害。近幾年,特別是近3 年時間,地下管線的破損和斷裂也成為誘發地面塌陷的主要因素,隨著我國改革開放以來,基礎設施建設得到不斷改善,地下排水管道逐漸增多,給排水管年久失修,易發生損壞漏水,水流沖走地下表層填土,誘發地表發生塌陷。

3 存在問題

地面塌陷的發生因地下情況復雜而具有較強的隱蔽性,且誘發地面塌陷的因素復雜多樣,預報預警難度大。目前地面塌陷的自然因素包括隱伏巖溶、填土固結、地基下沉等因素;人為因素包括抽排、抽采地下水、地下空間開發、基坑開挖、樁基礎及鉆探工程施工、地下供水排污管道破損滲漏等因素。例1:2013 年,白云區某地在建工地基坑的西側發生地面塌陷,由開始的地面裂縫并緩慢下陷,至形成塌陷坑,共約3 小時。塌陷造成路面損壞面積約500 平方米,路燈傾倒,陷入塌陷坑內,4 層地下室的基坑圍護樁被折斷,幸無人員傷亡。

例2:2015 年,白云區某地相繼發生地面塌陷,影響面積約2000 平方米,塌陷造成交通中斷,自來水管及污水管斷裂,地下輸電線路及電訊線路拉斷,路燈、交通信號燈損毀,未造成人員傷亡。

上述兩案例塌陷形成原因相同:一是該區域溶洞、土洞發育,自然地質環境條件脆弱,這是形成塌陷的客觀因素;二是塌陷附近當時有人為活動(在建工程),對周邊巖土體造成擾動,誘發地面塌陷的形成。

4 主要防治措施

近年來,由于工程建設的增多,人為因素已超過自然因素成為誘發巖溶區地面塌陷地質災害的主要誘導因素。因此,目前防治巖溶地面塌陷主要從如下幾方面著手:

4.1 明確職責

2009 年,我市組織各相關單位編制了《做好地面塌陷易發區城市規劃建設工作的方案》,從地質災害易發區劃定、可研報告審批、城鄉建設規劃選址、建設工程管理、監測預警及應急處置等幾個方面對各部門職責進行了明確,保障地面塌陷防治工作溝通順暢,協作有力。

4.2 規劃避讓

巖溶地質環境是客觀存在,無法避免。因此,在巖溶區應盡量少開展大型工程活動,在城市規劃和建設前首先開展基礎地質調查,圈定隱伏巖溶區,盡量避免在塌陷高易發區規劃、建設重要經濟活動區和主要居民區。如需要建設,應盡量做好防護措施,最大限度避免巖溶地面塌陷的發生。

4.3 監測預警

以“群專結合”的方式,在地面塌陷的高易發區及重點防范地區建立監測點實施監測。目前已建立長期地下水動態監測網和地面沉降監測點,覆蓋金沙洲、大坦沙地面塌陷/沉降區,夏茅煤礦采空區、龍歸硝鹽礦區及南沙等沉降易發區,隨時掌握上述地區地下水位和地表建筑物的沉降、位移動態變化數據,為預警預報提供依據。

4.4 工程措施

建設單位在地面塌陷高易發區進行地下工程施工,應對正在進行或即將進行的工程建設項目采取合理的防治結合措施,隔絕巖溶水流動通道,減少擾動,同時加強工程自身防護能力,必要時采用抗塌設計。對已經發生或監測預報有可能發生嚴重地面塌陷的地質災害點,應及時采取工程措施,減輕地面塌陷造成的危害。