物理學和化學熱點論文的跨學科性分析

成心月 劉逸云 葉鷹

摘? ?要:文章以布里淵指數(BI)和Hill型測度(HI)作為測度指標,對ESI數據庫2017-2018年物理和化學兩個學科的熱點論文的跨學科性進行了分析。研究結果表明物理和化學學科熱點論文的BI值和HI值均不大,BI值小于2,HI值小于9。化學學科熱點論文的跨學科性測度值略高于物理學學科,物理和化學學科領域內的熱點論文都引用了除自身學科領域外的其他至少一個學科的文獻,大部分論文的參考文獻所跨學科數目在6-10個之間。

關鍵詞:跨學科研究;跨學科性;信息計量

中圖分類號:G250.2? ?文獻標識碼:A? ?DOI:10.11968/tsyqb.1003-6938.2020043

Abstract Two indicators, Brillouin's index (BI) and Hill-type index(HI), are applied to measure interdisciplinarity. Based on the data from the ESI database 2017-2018, the research reveals that the BI and HI values of hot papers in physics and chemistry are not very high, with BI<2 and HI<9. The interdisciplinarity of hot papers in chemistry is slightly higher than that in physics. Both hot papers in physics and chemistry cite papers from at least one subject other than their own subject areas. Most of the hot papers have a cross-disciplinary number of 6-10 in their references.

Key words interdisciplinary research; interdisciplinarity; information measurement

1? ?引言

學科之間的發展變化形成了學科之間的相互作用,并引發出“跨學科”研究。“跨學科(interdisciplinary)”一詞最初于20世紀20年代作為非正式表達被美國社會科學研究理事會用來形容包含兩個或兩個以上學科的研究,后來為大眾所接受并在90年代興起了針對“跨學科”研究[1],也稱為交叉學科(cross-disciplinary)或多學科(multidisciplinary)研究。其內涵既有“包含或涉及多個學科的某項研究”,也有“交叉學科形成的學科群體”,還有“研究跨學科規律和方法的高層次學科”[2]。在信息計量領域,跨學科性常被用于考察論文、期刊涉及學科的多樣性、專業性、學科之間的交叉程度,或者個人、機構的發文及合作分布。

跨學科性研究有許多的方法和測度指標,如1985年,Porter和Chubin[3]曾采用COC(Citation Outside Category)作為發文的專業度測度指標;2007年Porter等[4]使用專門度(Specialization)以測度作者發文的學科專業性;2009年楊良斌等[5]以生物和材料等領域的8個研究主題為關鍵詞,分別計算其跨學科性的多樣度、專門度、交叉度和合作度,驗證得出學科交叉度的有效性;2015年和晉飛和房俊民[6]以圖靈獎獲得者為例,提出新的作者發文專業度指標計算方法,對Porter發文專門度的不足進行改進;2016年黃穎等[7]提出基于引用關系的目標學科專業度、學科集成度、學科擴散度的測算方法,并以2005-2014年諾貝爾物理學獎獲獎學者的論文為材料對方法進行驗證。

物理和化學是自然科學的兩大基礎學科,研究基數比較大,同時它們也是聯系較為緊密的兩大學科,物理和化學常作為典型學科用來研究自然科學。ESI(The Essential Science Indicators database,基本科學指標數據庫)是基于Web of Science(WoS)核心合集數據庫的深度分析工具,是目前普遍用于衡量科學研究績效、跟蹤科學發展趨勢的基本分析評價工具。ESI作為全球公認的判斷學科發展水平的重要參照之一,是當今普遍用以評價大學和科研機構國際學術水平及影響力的重要參照指標。ESI提供最近11年的滾動數據,每兩個月更新一次,針對22個學科領域,通過論文產出和引文影響力等指標多角度對國家/地區科研水平、機構學術聲譽、科學家學術影響力以及期刊學術水平進行全面衡量[8]。本文以ESI數據庫評選的物理和化學學科的熱點論文為研究對象進行跨學科研究,期望通過對它們涉及學科的多樣性分布和差異進行比較,分析得到各自學科的研究熱點與其他學科的關系。

2? ?數據與方法

本部分內容具體涉及數據及采集方法,研究方法涉及跨學科性測度、學科豐富性、學科分布網絡及可視化方法等。

2.1? ? 數據及采集方法

本文數據源于WoS數據庫數十年累積而成的ESI數據庫,我們從中獲取熱點論文(Hot Paper)。ESI數據庫判定的熱點論文指在發表后不久,相對于同一領域、同一時代的其他論文被大量引用的論文。更準確地說,它們是過去兩年發表的論文,在最近兩個月里被多次引用,在同一領域的論文中引用排名前0.1%。由于一個學科的所有論文數量常常過于龐大,熱點論文集合則成為一個更便于分析操作的對象。同時熱點論文代表了當前人們關注的重點,對于前沿研究具有很強的時效性,能夠很好地展示研究趨勢。

本文的數據類型僅包括論文。因ESI數據庫每兩個月更新一次,本文數據為ESI數據庫于2019年3月14日更新的數據,所以本文研究的熱點論文集合是在2017-2018年間發表的且在2019年前2個月引文量達到學科前0.1%的論文,其中物理學206篇,化學341篇。在此基礎上,從ESI數據庫下載的熱點論文數據中選擇“Accession Number”,即WOS編號作為檢索條件,在WoS數據庫中下載其全記錄與引用的參考文獻作為進一步研究跨學科性的數據集。以化學為例,檢索式為“UT=WOS:000404351500035 OR WOS:000402691800005 OR …”。數據下載時間為2019年3月26日。

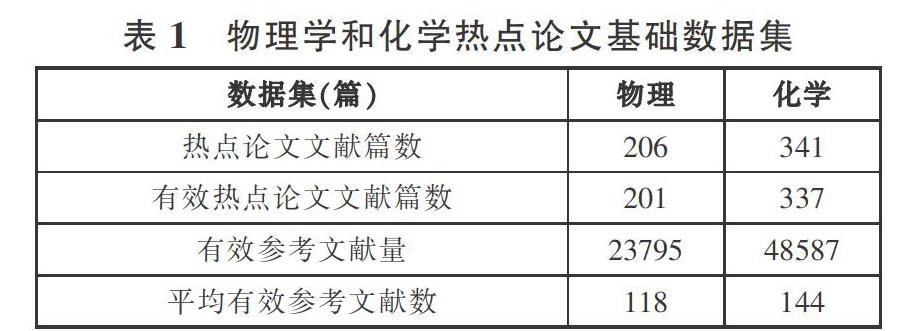

通過其引用的參考文獻所屬的學科分類來計算論文的跨學科性是文獻計量學中一種較為常見的跨學科性分析方法。由于WoS提供的參考文獻數據并不包含學科分類,因而本文選取了JCR(Journal Citation Report)提供的期刊-學科分類對照表作為獲取論文學科分類的依據。但由于參考文獻中部分文獻未被WoS收錄,如網絡文獻、未被SCI/SSCI/A&HCI收錄的期刊論文等,加之考慮到不同數據庫學科分類標準的差異性,無法將其他數據庫的文章按WoS學科分類進行標注,基于此,我們將這部分數據剔除。此外,去除掉參考文獻為空的熱點論文,得到物理學學科有效熱點論文共201篇,化學學科共337篇。如果參考文獻所屬期刊被JCR收錄,則認為該參考文獻為有效參考文獻。物理學學科熱點論文保留參考文獻期刊有效信息后的有效參考文獻量為23795條,化學學科為48587條。物理學熱點論文平均有效參考文獻數為118篇,化學熱點論文平均有效參考文獻數為144篇(研究基礎數據集描述見表1)。

2.2? ? 跨學科性測度研究

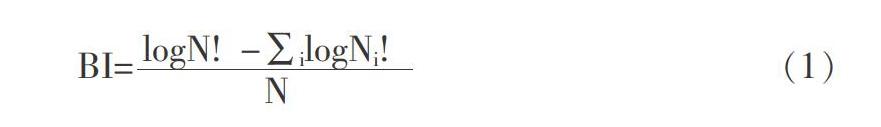

基于引文的跨學科性測度最常用的指標是布里淵指數(Brillouins Index,BI),其基礎是Shannon在1948年所提出的信息熵概念[9],布里淵于1956年對其進行整理,形成以測定信息熵或傳播過程中的不確定性為基礎的布里淵指數[10],計算公式見式(1)):

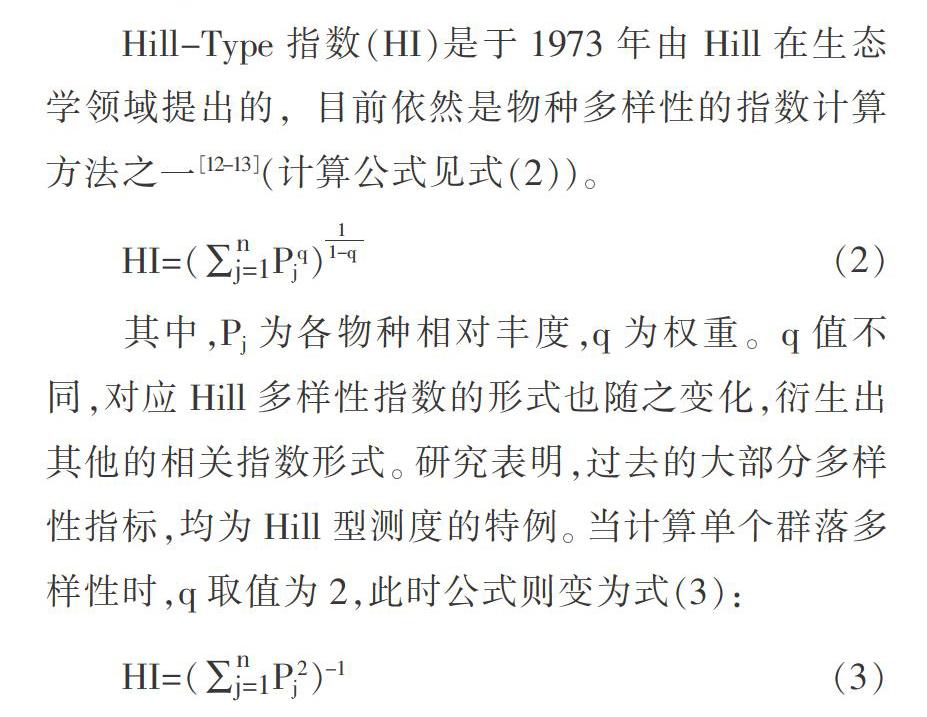

此外,有學者認為跨學科性主要包括三個屬性,即豐富性(variety)、均衡性(balance)和差異性(disparity)[14]。其中,豐富性是指跨學科研究所涉及的學科種類的多少。如果跨學科研究涉及的學科種類較多,那豐富性就高。對一篇論文而言,豐富性指論文引用參考文獻中包含學科的數量[15]。本文用論文引用參考文獻中包含學科的數量作為豐富性的測度指標。學科分類不同代表著研究方向的差別。學科跨度揭示了某一學科跨學科研究中其他學科分布的均勻性,學科跨度較大就表示論文引用的學科分布較廣。本文對學科跨度的處理結合可視化進行。

兼顧簡單性和數據可獲得性,本文利用BI指數和HI指數來計算物理化學熱點論文的跨學科性特征,并用豐富性和學科跨度作為補充測度。在此基礎上,本文借助VOSviewer可視化軟件對結果進行展示。

3? ?結果分析

3.1? ? ?跨學科性

采用BI指數和HI指數計算得出跨學科測度值結果(見表2)。

表中列出了物理和化學兩個學科熱點論文的參考文獻數范圍、涉及學科數目范圍、學科總數范圍以及BI指數和HI指數測量出的跨學科范圍與平均值。其中,布里淵指數的取值范圍為0到∞,HI指數的取值范圍為1到∞,可以看出物理與化學兩個學科熱點論文的BI值和HI值不大,化學學科熱點論文的跨學科性略高于物理學學科。

3.2? ? 豐富性

物理學201篇熱點論文的參考文獻共涉及84個學科,化學學科337篇熱點論文的參考文獻共涉及107個學科。平均每篇物理學熱點論文涉及0.42個學科,平均每篇化學學科熱點論文涉及0.32個學科,就豐富性而言,兩者豐富性差異不大。

由物理學和化學熱點論文參考文獻所涉及學科數目分布(見表3)。可知,化學學科每篇熱點論文引用的參考文獻數目范圍在2-38個學科之間(含化學),高于物理學的2-27個學科(含物理)。無論是物理還是化學,絕大多數熱點論文參考文獻涉及的學科數目分布在2到15個之間,只有極少數的論文參考文獻涉及的學科數目達到15以上。物理學和化學學科領域內的熱點論文都引用了除自身學科領域外的其他至少一個學科的文獻,大部分論文的參考文獻所跨學科數目在6-10個之間。

3.3? ? 基于引文網絡的學科知識流動與跨度

不同的學科分類代表著不同的研究方向。物理學熱點論文除了本學科以外,主要還會引用天文學與天體物理學、化學、材料科學、光學、工程學和能源與燃料學等學科的相關研究成果。物理學熱點論文引用其他學科論文時,均衡性低,天文學與天體物理學引用最多,占比13.98%(見圖1),其他如考古學、人口統計學、動物學等引用極少,基本可以忽略不計。

化學熱點論文的參考文獻除了本學科之外,主要分布在材料科學、物理學、工程學、能源與燃料學、電化學、環境科學與生態學、高分子學和生物化學與分子生物學等學科。化學熱點論文引用其他學科論文時,均衡性同樣較低,材料科學引用最多,占比13.79%,其他如麻醉學、行為科學、傳染病學等引用很少,基本可以忽略不計。值得注意的是,物理和化學兩個學科領域熱點論文的參考文獻在對方領域中所占百分比接近,均在9%左右(見圖2)。

學科之間的相互引用現象體現了二者之間的一種知識流動。本文的知識流動圖用VOSviewer 1.6.8制作完成。物理學化學熱點論文跨學科知識流動的總圖中每個節點代表不同的學科,節點的大小表示學科知識的流入和流出總量(見圖3),即學科的施引次數和被引次數總和,且包括自引次數,我們視其為學科的知識流動總量。節點之間的連線反映學科之間的知識流動情況,連線的粗細則代表流動的大小,連線不區分施引還是被引。此圖可以提供其他學科與物理學和化學學科之間的總體知識流動情況。

由熱點論文的跨學科知識流動圖可以看出,物理學與化學學科與其他學科之間存在著廣泛的引用關系,但物理學和化學熱點論文引用其他學科論文時,均衡性低,表現在主要的引用關系還是存在于主要的幾個學科之間,如材料科學、天文學與天體物理學、能源與燃料學、光學、電化學、環境科學與生態學、高分子科學和生物化學與分子生物學等學科之間。

物理學和化學熱點論文跨學科知識流入圖中節點之間的連線反映物理學和化學學科之間的知識流入情況,連線的粗細則代表流動的大小,連線表示物理學或化學學科對其他學科的施引次數(物理學或化學學科對其他學科知識的引用情況(見圖4、圖5)。

4? ?討論與結論

本文使用跨學科研究方法分析獲得的ESI數據庫里2017-2018年度物理學和化學兩個學科領域的熱點論文之跨學科特征包括:

(1)物理與化學兩個學科熱點論文的BI值和HI值不大,化學學科熱點論文的跨學科性略高于物理學學科。

(2)就豐富性而言,物理和化學學科熱點論文跨學科豐富性差異不大。物理和化學學科領域內的熱點論文都引用了除自身學科領域外的其他至少一個學科的文獻,大部分論文的參考文獻所跨學科數目在6-10個之間。

(3)物理學熱點論文除了本學科以外,主要還會引用天文學與天體物理學、化學、材料科學、光學、工程學等學科的相關研究成果;化學熱點論文的參考文獻除了本學科之外,主要分布在材料科學、物理學、工程學、能源與燃料學、電化學、環境科學與生態學、高分子科學和生物化學與分子生物學等學科。

本文因數據造成的研究局限主要包括三個方面:

(1)部分熱點論文的部分參考文獻所在期刊未被WoS數據庫收錄,本文在收集研究方向時刪除了這部分數據,可能會引起誤差。

(2)本文僅在自然科學領域選取了物理學和化學兩個基礎學科領域的熱點論文進行分析,其它學科的跨學科性分析有待于進一步研究,后續可對更多的自然科學學科進行測度并加以比較;

(3)本文僅從參考文獻角度進行考慮,而未考慮施引文獻,所刻畫的知識流動只有從物理學或化學參考其他學科文獻的知識輸入,而沒有體現向其他學科的知識輸出情況,因而是單向的知識流動,全面性有待進一步研究。

參考文獻:

[1]? 張琳.國內外 “交叉科學” 研究現狀及評述[J].科技管理研究,2013,33(12):251-254.

[2]? 劉仲林.交叉科學時代的交叉研究[J].科學學研究,1993(2):11-18,4.

[3]? Porter A L,Chubin D E.An indicator of cross disciplinary research[J].Scientometrics,1985,8(3-4):161-176.

[4]? Porter AL,Cohen AS,Roessner JD,et al.Measuring researcher interdisciplinarity[J].Scientometrics,2007,72(1):117 -147.

[5]? 楊良斌,周秋菊,金碧輝.基于文獻計量的跨學科測度及實證研究[J].圖書情報工作,2009,53(10):87-90.

[6]? 和晉飛,房俊民.一個跨學科性測度指標:作者專業度[J].情報理論與實踐,2015,38(5):42-45.

[7]? 黃穎,高天舒,王志楠,等.基于Web of Science 分類的跨學科測度研究[J].科研管理,2016,37(3):124-132.

[8]? 科睿唯安.Essential Science IndicatorsSM快速使用指南[Z].科睿唯安中國辦公室,2018.

[9]? Shannon CE.A Mathematical Theory of Communication[J].Bell technical system journal,1984,27(4):623-656.

[10]? Brillouin L.Science and information theory[M].New York:Academic Press,1956.

[11]? 趙俊玲,劉堯.基于定量分析的我國圖書情報學學科輻射力研究[J].情報理論與實踐,2014,37(10):40-44.

[12]? Hill MO.Diversity and evenness:A unifying notation and its consequences[J].Ecology,1973,54(2):427-432.

[13]? 馬克平,劉玉明.生物群落多樣性的測度方法:Ⅰα多樣性的測度方法(下)[J].生物多樣性,1994,2(4):231-239.

[14]? Rafols I,Meyer M.Diversity and network coherence as indicators of interdisciplinarity:case studies in bionanoscience[J].Scientometrics,2009,82(2):263-287.

[15]? 陳仕吉,康溫和,江文森.跨學科研究在科學研究中越來越重要?[J].科學學研究,2018,36(7):1153-1160,1195.

作者簡介:成心月,女,南京大學信息管理學院碩士研究生,研究方向:定量信息分析;劉逸云,女,南京大學信息管理學院碩士研究生,研究方向:定量信息分析;葉鷹,男,南京大學信息管理學院教授,研究方向:定量信息分析、數據分析與科學計量。