談流通產業空間布局合理化與消費潛力提升

黃 荔

(陜西理工大學管理學院 陜西漢中 723000)

問題的提出

伴隨著經濟社會的快速發展,人類步入高度發達的現代社會,傳統的物——物交換方式產生了巨大的變革。流通逐漸發展成為與人們日常生活密切相關的產業,成為國民經濟的重要組成部分(童磊等,2020)。改革開放以來,市場經濟體制逐漸完善,流通產業在國民經濟中發揮著重要作用,在提升居民生活品質、吸納就業、刺激消費等方面起到了關鍵作用。同時,商貿流通產業在優化產業結構,促進經濟持續、健康、有序發展方面也起到了突出作用。商務部公開數據顯示,我國商貿流通產業對國民經濟的貢獻率已經超過了18%,在發達的東部地區更是超過了20%,足見商貿流通產業對經濟發展的巨大推動力(嚴立剛等,2020)。目前,流通產業更是成為加強城鄉聯系的紐帶,全國范圍內正在逐步形成商貿流通產業網絡布局,其在經濟中的重要地位將進一步顯現。

消費作為經濟發展的重要動力和最終歸宿,隨著我國經濟進入新常態,消費從拉動經濟增長的 “三駕馬車” 之一逐漸成為 “首駕馬車”( 楊菲等,2019)。進入21 世紀以來,消費對經濟的貢獻率逐年上升,2001 年社會消費總額將近15 萬億元,到2019 年已超過40 萬億元,對國內生產總值的貢獻率已超過80%。雖然我國消費增長較快,但是與世界發達國家相比還存在較大差距,居民消費對經濟的拉動作用有限。2019 年,我國居民消費率為40.71%,而美國則為80.13%,遠遠高于我國,進一步提升我國居民的消費潛力是推動國民經濟快速發展的重要舉措。

理論回顧與探討

產業部門在空間布局上的分布不平衡是經濟社會的典型特征,經濟學界也對其進行了諸多研究,以求發現不平衡產生的內在原因。相關研究最早追溯到古典經濟學時期,亞當·斯密最早發現原料、運費和距離會對工業布局產生影響,運輸成本的高低是勞動分工發揮作用的限制性條件(張凌志,2019)。隨后出現了新經濟地理學區位理論,同樣認為產業分布不平衡在經濟社會中普遍存在。產生這種現象的原因不僅僅是外生差異造成的,最為根本的是在市場經濟中生產成本和收益的存在,使空間差異獲得了演變動力,新經濟地理學區位理論對原因的剖析更加深刻。新經濟地理學區位理論認為空間布局的演化還包括內生動力,在內生力量的作用下,空間布局分異開始出現,產業開始出現擴散和集聚(王思文等,2019)。正如上所述,新經濟地理學區位理論將空間布局差異產生的原因歸結為供給和需求的相互關聯機制,這種關聯效應會對消費潛力的開發產生重要影響。

近年來,學者們也結合經濟形勢的變化,開展了相關研究。雷鳴等(2018)認為產業空間布局多出現于大規模制造業發展時期,產業集聚的出現會降低企業的生產成品,為了占領本地市場,企業會降低周邊區域的產品價格。對消費者來說,能夠用相同的支出獲得更多優質的商品,消費積極性會得到有效提升。寧攸涼等(2019)從實證研究的角度,研究了我國產業布局發展的動態變化,并在此基礎上研究了其與消費的相互關系,認為產業布局的合理有利于區域經濟發展,提升居民收入水平,同時也有利于消費品的合理流動,降低企業的生產成本和營銷成本。陳兆年和李靜(2020)從供給和需求的角度研究產業發展和消費的相互關系,指出二者存在著相互影響、相互促進的動態關系。毋庸置疑,產業布局的合理化會對居民消費產生影響,但影響的廣度和深度還有待進一步研究和探討。在已有研究中,有學者認為兩者是線性關系,但是隨著經濟形勢的變化學者發現其中也存在著非線性關系。因此,本文采用非線性面板回歸模型,希望采用更有效的方法研究產業布局對消費潛力的影響。

實證模型和數據

(一)模型設定

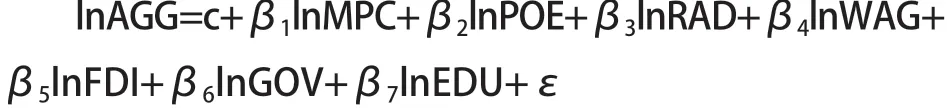

流通產業的空間布局在何種條件下能夠作用于消費的市場潛力,主要有兩種特殊影響因素:一是我國經濟現狀的空前復雜性,產業空間布局和消費潛力之間存在著非線性關系;二是流通產業空間布局自身存在著較強的非線性特征。因此,本文計量模型采用非線性模型,同時考慮到數據的可得性和控制變量的影響,設定本文非線性面板回歸模型如下:

在模型中,AGG 為產業布局合理程度,MPC 為消費潛力,POE 為人口密度,RAD 為基礎設施建設,WAG 為職工收入,FDI 為外商直接投資,GOV 為財政支出,EDU為人力資本,β 為回歸系數,ε 為隨機擾動項。

(二)變量說明和數據來源

本文核心解釋變量為流通產業布局合理化,綜合反映各省市區流通產業的空間布局合理性。被解釋變量為消費潛力,反映出未來我國居民潛在的消費能力。根據現有研究成果,多個控制變量會對我國居民的消費潛力產生影響。流通產業作為勞動密集型產業,受到人力資本供給的影響。省級區域的人口密度是反映地區消費市場大小的重要指標,同時人口密度也會對消費潛力產生影響。交通網絡的完善程度有利于企業控制生產成本,有利于形成合理的產業布局。收入是生產的基礎,收入水平會對消費產生直接影響。產業發展會受到政府政策的影響,地區財政建設支出和外商直接投資對區域經濟的發展產生影響,開放積極的產業政策有利于產業發展和布局,反之則會阻礙產業發展。綜上所述,本文選取人口密度、基礎設施建設、職工收入、外商直接投資、財政支出、人力資本為控制變量。

本文采用2009-2019 年之間省市區的面板數據,基于數據可得性考慮,我國臺灣、澳門、香港和西藏地區不在樣本數據范圍內,數據主要來源于國家和地方統計年鑒及《中國工業經濟統計年鑒》。本文以2009 年作為研究基期,主要在于大部分學者從2009 年開始對流通產業布局有了比較一致的研究結論。在空間布局方面,本文主要根據各省區省會城市的地理距離來反映,主要來源于中國電子地圖的公開數據,省會城市之間的距離指的是公路距離,并不是地圖上所反映的直線距離。以省會城市作為空間布局合理化程度的原因在于流通產業主要是以省會城市為中心布局,這種替代具有較好的合理性。對于部分缺失數據,主要采用插值法進行補充。從整體上來看,省際數據較為豐富,相互之間具有很好的替補性。

(三)計量方法及實證分析

第一,計量方法。最大似然估計是非線性面板模型常用估計方法之一,與線性面板模型不同,在非線性面板模型下最大似然估計沒有解析解,通常采用迭代法尋找數字解。假如待估計值θ 的變化范圍在0-1 之間,該區間可以劃分為(0.1,…,0.9,1)十個等分,可以逐個帶入模型求得目標函數值,得到最大的θ_ ,按此方法以此類推,可以得到精度最高的值。當待估計值θ 為多維時,一般會運用迭代法,選擇一個初始值,不斷迭代更新,直到得到最為精確的值為止。

在實證分析之前,先檢驗變量的成對相關性,VIF 值均在10 以下,變量均無產生多重共線性的可能。然后對面板數據進行單位根檢驗,以驗證其平穩性。為避免HT檢驗法對面板數據的要求過于嚴苛,本文還補充了ADFFisher 檢驗和PP-Fisher 檢驗來檢驗單位根。上述檢驗方法的原假設均為數據存在單位根,檢驗結果均表明面板數據拒絕了存在單位根的原假設。

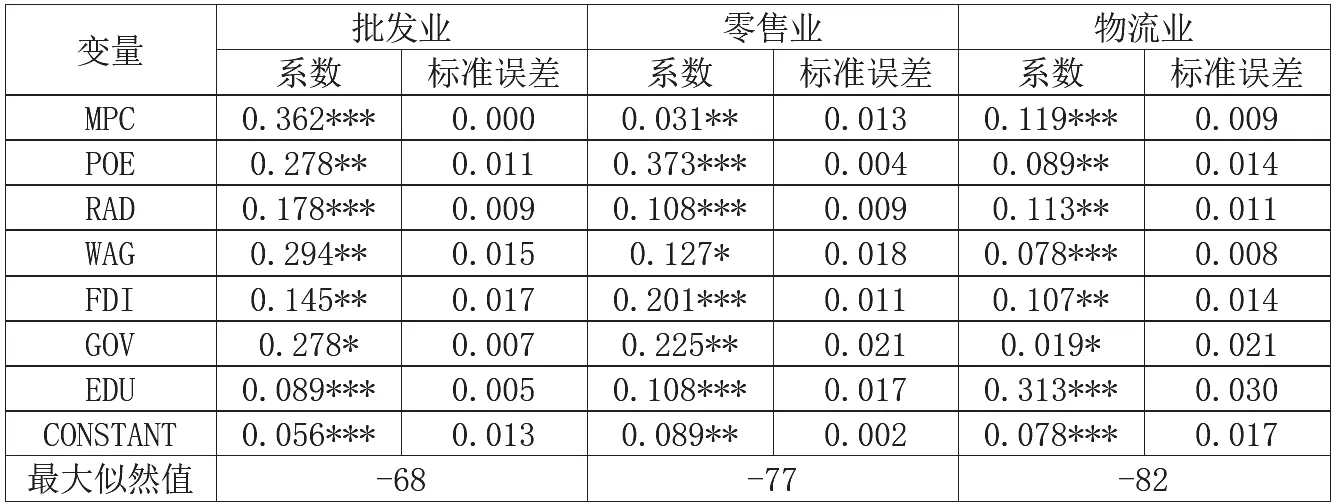

第二,實證分析結果。本文首先運用省際面板數據分析不同行業產業布局對消費潛能的影響,回歸結果如表1所示。值得注意的是,在非線性回歸中,回歸系數并不能反映自變量的邊際效應,但是同樣能反映出自變量對因變量的影響(謝逢潔等,2019)。但是,本文的目的是分析不同行業產業布局對消費潛能的影響,從本質來看,并不影響本文對結果的解釋。

由表1 可知,在批發業、零售業和物流業中核心解釋變量產業布局合理化的回歸系數均為正,且均在5% 顯著性水平下顯著,說明產業布局合理化有利于消費潛力的提升。在控制變量上,在批發業、零售業和物流業中,人口密度、基礎設施建設、職工收入、外商直接投資、財政支出、人力資本的回歸系數均為正且顯著,說明其對消費潛能的提升有著顯著的正向影響。在批發業中人力資本所產生的作用較小,可能原因在于批發作為勞動密集型產業,對人員素質要求并不高,過多人力資本的投入容易造成資源的浪費。在零售業中人口密度的影響最大,居民是零售業的主要服務對象,受到人口密度的重要影響,這也符合經濟現實。在物流業中,人力資本的影響最大,隨著物流運輸的技術含量越來越高,人力資本成為其重要的影響因素。

表1 非線性面板模型回歸結果

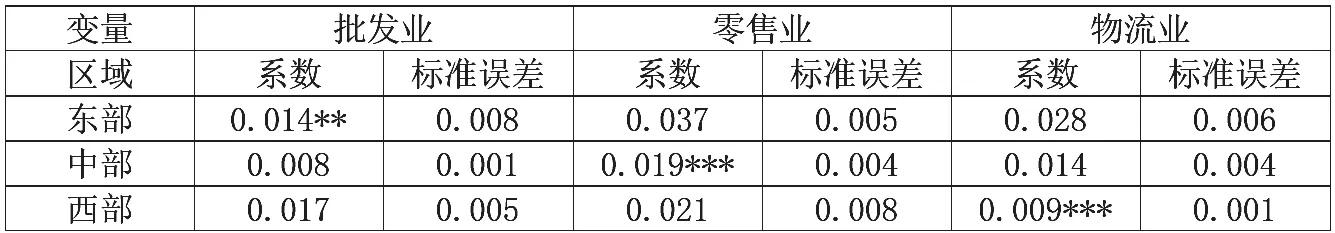

表2 加入區域虛擬變量的模型回歸結果

在研究模型中加入區域虛擬變量,比較不同區域產業布局合理化的情況。由表2 可知,在不同區域和不同行業中產業布局合理化水平有著顯著差異。在我國東部地區,批發業產業布局合理化水平最高,在中部地區零售業產業布局合理化水平最高,在西部地區物流業產業布局合理化水平最高。

主要結論與未來展望

(一)主要結論

通過本文分析可以得到如下結論:在批發業、零售業和物流業中核心解釋變量產業布局合理化的回歸系數均為正,且均在5% 顯著性水平下顯著,說明產業布局合理化有利于消費潛力的提升;在控制變量上,在批發業、零售業和物流業中,人口密度、基礎設施建設、職工收入、外商直接投資、財政支出、人力資本的回歸系數均為正且顯著,說明其對消費潛能的提升有著顯著的正向影響;在不同區域和不同行業中產業布局合理化水平有著顯著差異。在我國東部地區,批發業產業布局合理化水平最高,在中部地區零售業產業布局合理化水平最高,在西部地區物流產業布局合理化水平最高。

(二)未來展望

本文作為探討產業空間布局對消費潛力影響的一個嘗試性工作,期望在學術界能夠起到拋磚引玉的作用,引起學者對該主題的關注和探討。在后續的研究中,學者可以繼續擴大樣本量,基于數據可得性考慮,本文主要是以省際數據為研究樣本。隨著經濟社會的不斷發展,我國地級市的產業布局也會逐漸產生并朝著合理化的方向發展,在未來可將地級市也納入研究范疇。在影響因素方面,電子商務的興起和互聯網技術的快速發展,使得產業發展產生了巨大的變革,在未來的研究中可以適當加入互聯網的相關影響因素,結合時代背景,使研究更加規范、科學。在測量方法上,本文選用的是非線性面板回歸模型,具有一定的創新性,在未來的研究中也可以納入更多有價值的研究方法,使研究結論更加科學。