離不開地面的“幾維鳥”

文/ 李嵩

1962年9月,時任美國總統約翰·肯尼迪在賴斯大學的演講中,發表了著名的《登月宣言》,“我們決定在這10年間登上月球并實現更多夢想,并非它們輕而易舉,而正是因為它們困難重重。”當年,美國宇航局的太空計劃可謂雄心勃勃,肯尼迪口中的更多夢想,除了載人登陸火星和建立月球永久基地,甚至還包括“到達太陽系的邊緣”。

雄心勃勃的“火星計劃”

馮·布勞恩在早年發表的一本小冊子《火星計劃》中,對人類登陸火星的方案進行了詳細的規劃和論證。受困于化學能火箭的低效,布勞恩的地球到火星之旅單程就長達8個月。每個航天員都要攜帶12噸氧氣、8噸食物和13噸飲用水,除了要承受長期狹小空間內的幽閉,還不得不直接暴露于或許會致命的宇宙輻射中。

為了能在1978年實現載人登火的目標,美國宇航局把目光投向了熱核火箭。用核反應堆代替化學燃料的燃燒來對工質加熱,將可以使火箭發動機在消耗更少燃料的情況下,獲得更大的速度增量,從而將地球到火星的飛行時間縮短一半以上,甚至有希望在100天以內就完成旅程。這既意味著可以砍掉很多供航天員維生的物資重量,也將大幅減少航天員在宇宙輻射中暴露的時間。最關鍵一點,熱核火箭的出現,將使人類不必再等待26個月才出現一次的霍曼轉移軌道周期,地火之間的飛行窗口將有更多的靈活性。

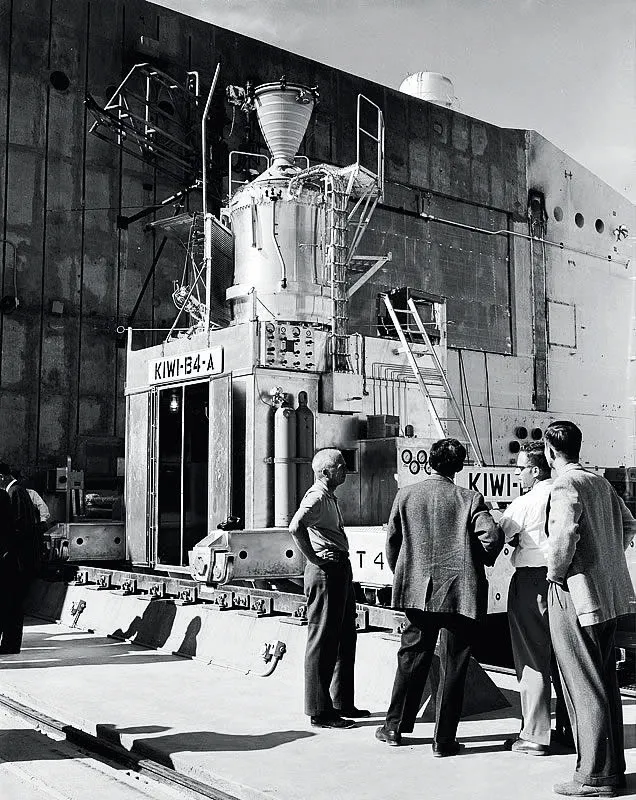

▲ 幾維鳥-B4A發動機

應運而生的熱核火箭

除了“火星計劃”,美國宇航局還計劃讓熱核火箭在建設駐月球永久基地和“土星5號”發展型中扮演重要角色。為了加速熱核火箭的研究,美國宇航局和原子能委員會聯合成立了航天核推進辦公室,協同領導熱核火箭的研發工作,其中原子能委員會負責核反應堆的部分,其余非核部分由美國宇航局負責。

▲ 沒有翅膀的幾維鳥

航天核推進辦公室選擇了洛斯阿拉莫斯實驗室承擔熱核火箭的原理性研究工作,他們之前在美國空軍核動力飛機的小型核反應研制中積累了相當豐富的經驗,為了對比不同工質、結構和循環方式的優缺點,洛斯阿拉莫斯實驗室的工程師們建造了大大小小的十幾個核反應堆開展了廣泛的實驗,想要摸索出一種理想的熱核火箭構建方式。他們給地面試驗用的熱核火箭發動機起名叫做“幾維鳥”,這種小鳥是新西蘭的特有物種,身材小巧而粗短,外形上和熱核火箭的樣子很吻合,但又因為天生無翼,只能在地上奔跑,這似乎也預示了整個計劃的最終結局。

1962年9月1日,在美國內華達州沙漠深處,“幾維鳥-B1B”反應堆被激活,液氫作為推進劑和冷卻劑流進堆芯,與2000攝氏度的燃料棒接觸后被迅速加熱,并加速噴出。但當反應堆功率提升到900兆瓦后不到一分鐘,反應堆就出現了結構破壞,二氧化鈾和放射性同位素跟著工質一起被排入了大氣,試驗即刻中止,人類核動力航天的序幕才剛徐徐拉來就又被合上了。由于在之后的幾次試驗中又連續發生了諸如反應堆解體噴出、融堆等惡性事故,在之后舉行的預算聽證會上,出于安全性的考慮,核火箭項目被勒令停止后續的飛行試驗計劃,而只進行地面測試和試驗。

為了回答安全性的質疑,洛斯阿拉莫斯實驗室專門進行了一次“幾維鳥-爆炸”試驗,反應堆在超臨界狀態下僅用156毫秒就發生了爆炸,但并不是核爆炸,核裂變高溫汽化的石墨僅僅炸飛了反應堆的外殼,現場看起來僅是一場大型煙花秀,而沒有出現壯觀的蘑菇云。

生不逢時的“幾維鳥”

回答了安全性的問題,洛斯阿拉莫斯實驗室的工程師在結構設計和減少燃料棒腐蝕方面取得了重大技術突破,使“幾維鳥”反應堆具備了參加“反應堆-發動機”地面聯合試驗的條件。

▲ “幾維鳥”反應堆爆炸試驗

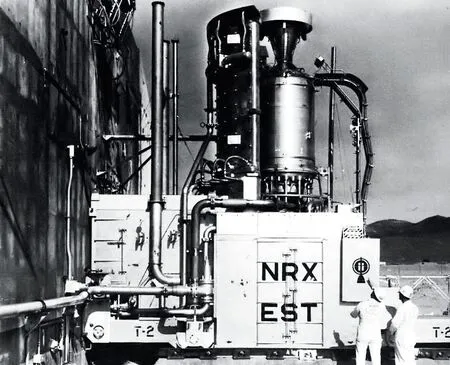

▲ NERVA發動機樣機

1964年,旨 在 開 發 以“幾 維鳥-B4E”反應堆為熱力核心的火箭發動機原型機計劃——“火箭運載器應用核發動機”(NERVA)項目正式啟動,美國宇航局選擇了航空噴氣和西屋兩家公司作為承包商承擔研發任務,而洛斯阿拉莫斯實驗室則繼續在“幾維鳥”基礎上進行下一代核反應堆的研制。

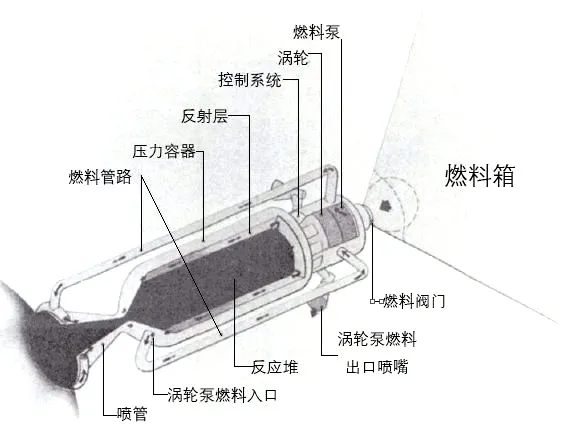

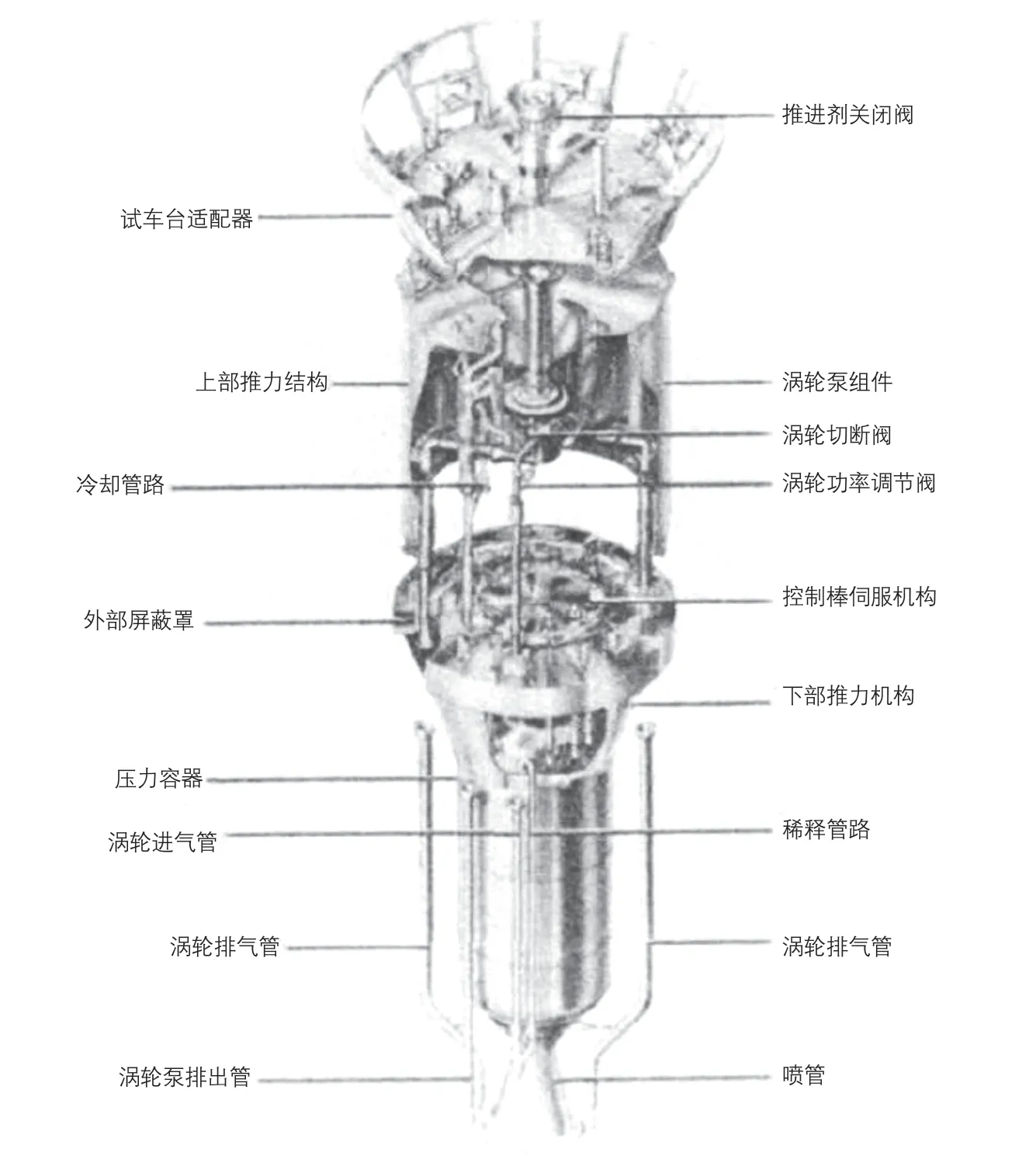

NERVA發動機在運行時,加壓的液氫燃料由貯箱流出,被燃料泵再次增壓后進入噴管壁面的冷卻通道,吸熱升溫,之后除一小部分用來驅動渦輪泵之外,大部分氫燃料進入反應堆與壓力容器外殼之間的反射層內,冷卻反射層和置于其中的控制棒,吸收大量熱的同時汽化膨脹,最后由噴管噴出,產生推力。

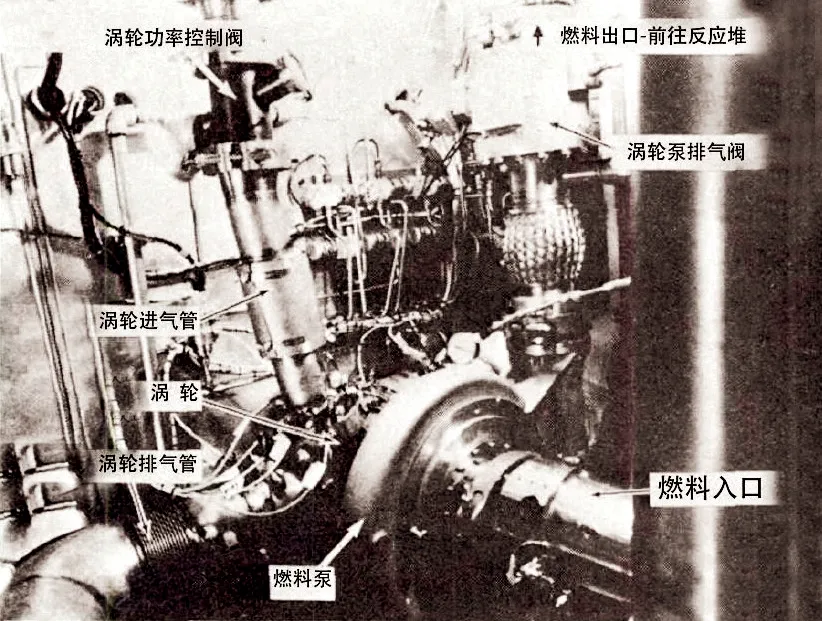

NERVA發動機全高6.7米,外觀看起來和一般的火箭發動機并沒有太大區別,只是用一個柱狀的反應堆壓力外殼取代了燃燒室,驅動渦輪泵的循環方案選擇了開式熱循環,這樣可以獨立開發和測試渦輪泵系統而無需和整個系統整合,這主要是順應發動機各系統獨立開發再逐漸加入系統聯試的模塊化研制方式,這樣可以降低研制風險,提升安全性。

▲ NERVA發動機內部結構圖

▲ 系統聯試狀態的NERVA發動機

▲ 聯試狀態發動機外殼內設備情況

▲ 完整狀態NERVA發動機參試狀態

NERVA發動機第一階段的前兩次試驗都以測試核反應堆性能為主,1966年2月在之前“核反應堆試驗”發動機基礎上加入了渦輪泵系統,進行了一次比較完整的系統聯試,試驗中渦輪泵和反應堆都可以按照要求多次重復啟動,在整個將近2小時的運行期間,在很寬的范圍內發動機都可以穩定工作,各部件的耐久性得到了充分驗證。“幾維鳥”反應堆全功率運行了28分鐘,創造了新的反應堆運行時間記錄。

▲ 完整狀態NERVA發動機內部結構圖

1969年,NERVA發動機迎來了第一階段的大考,在這次完整狀態發動機試驗中,幾乎全部發動機子系統都具備了實際飛行狀態,發動機在沒有外部供能的情況下自行啟動,并經受了各種可能的飛行條件的考核,反應堆受控重復啟動了28次,完全驗證了所有設計功能,展現出了遠超氫氧火箭發動機的強悍性能,并在穩定運行115分鐘后關閉。試驗的成功證明了NERVA發動機已具備了太空飛行的能力,并且其比沖(火箭發動經濟性能指標)超過氫氧發動機2倍以上,一個由熱核火箭驅動的太陽系大航海時代似乎即將到來。

但隨著美國國內政局和輿論的快速轉向,美國宇航局的預算被大幅縮減,“火星計劃”和“月球基地”項目被砍,“土星5號”火箭生產線被關閉,NERVA發動機一下子失去了應用目標,被裁撤就變成了順理成章的事情。洛斯阿拉莫斯實驗室對小型核反應堆的研究則堅持到了1972年,也不得不終止,沒有翅膀的“幾維鳥”雖然擁有了核的心臟,最終也沒有能夠離開地面。★