論中國戲曲音樂的腔句體式

——以呂劇音樂為例

丁旭東

(山西師范大學 音樂學院,山西 臨汾 041004)

中國戲曲的體式是一個重要學術命題。

所謂音樂體式,即音樂中由各部分組成結構性整體的樣式。其名稱,江明惇稱之為“結構類型”或“結構性質”,其內涵揭示組織整體中結構層次與結構單元之間的邏輯關系。

戲曲音樂體式可以體現在不同規模、不同層次的音樂組織體中。按照戲曲音樂結構層級的不同,可將其分為“腔句”“腔段”“腔段群落”“腔系”等不同層次體式。

對于中國戲曲音樂體式研究,目前較為深入的是腔段群落體式,如“雜曲式”“聯曲式”“套曲式”等。腔段體式研究雖然沒有形成普遍性的說法,但腔段內部的邏輯結構研究已較清楚,如依據腔句之間的關系,可將其分為對仗、重復、啟開合、起承轉合等不同結構。

在戲曲腔句體式研究方面,目前尚沒有專論,散見于中國傳統音樂結構學、戲曲音樂形態學研究方面的學術成果尚未成體系,不夠深入,其中一些觀點也有待商榷。故本文擬主要以中國八大戲種之一的呂劇音樂為例,從三個角度對此探討。

一、中國戲曲音樂腔句內部結構層次與術語界定

什么是腔句?

王耀華認為:“在中國傳統音樂結構層次中,腔句是能表達部分樂意,有相對獨立性,并具有某些規范格式的結構單位。”“在‘能表達部分樂意,有相對獨立性’這兩點上,腔句與歐洲音樂結構中的樂句基本相同。”“樂句是比樂段小、比樂節大的一個結構單位。”[1]179

“腔句”這一語詞是否可謂中國戲曲音樂的樂句呢?蔣菁在《中國戲曲音樂》中多次提到腔句和體式,于會泳在《腔詞關系研究》中也反復提到“腔句旋法”,可見,腔句作為腔段內子層次結構單元的概念術語是具有共識性的,因此,本文將中國戲曲音樂的腔句定義為:狹義上,是指其中帶有腔韻的樂句;廣義上,是指構成腔段的子層次結構,也包括其中不帶腔韻的樂句。本文所言的“腔句”是廣義上的。

另外要說明的是,隨著時代發展,根據姚藝君的調查,中國戲曲音樂創作目前有三種主要創作方式:傳統型的設計式、改革型的創腔式和創新型的作曲式。第一種屬于程式性的設計方式,作品是傳統型的;第二種是按照原有的程式,對唱腔進行部分出新和改革;第三種是作曲式的音樂創作,目的是為了順應當代觀眾的審美需求。[2]35三種不同的戲曲音樂創作方式形成了不同的樂句特點,以及不同的創作者署名方式:唱腔設計、創腔與作曲。前兩者更能體現中國傳統戲曲的音樂特質,故本文將所探討問題的范圍限定在前兩種,即傳統戲曲音樂的范疇。為表述方便,如無特殊說明,本文所言的“中國戲曲”均屬這一范疇。

回到探討問題的主題。我們認為,王耀華對腔句定義的內涵闡釋經過兩次補充,語義是明確的。但這只是一般化的知識總結,并不一定適用于所有的地方戲曲音樂結構分析,如呂劇音樂及其他發展歷史較短的地方戲曲音樂,因此,還需要進一步對其概念外延予以限定。

目前,中國戲曲腔句子層次結構術語主要有“基礎樂匯”“曲節”“腔韻”“腔節”與“樂逗”等。

呂劇作曲家欒勝利在《呂劇音樂創作基礎知識》中指出:“四平腔(呂劇基礎音腔)的曲調是由基礎樂匯和曲節組成的。”[3]31在這段話中,欒勝利并沒有用“腔節”作為表述腔句的子結構單位名稱,而是用了“基礎樂匯”與“曲節”。

欒勝利解釋說:“四平腔中,有一個貫穿樂匯,它在整個唱腔和過門中,以不同的形式出現,貫穿于全曲,對于保持劇種的風格和特點,起著重要的作用。它是由一個下行五度音組成的樂匯在四平的旋律中,它被當做‘特性音調’運用著。它本身的種種變化(伸展、壓縮)和它的各種移位變化,應用到各唱腔中去,就會形成最基本的,但又是味道濃厚的呂劇曲調。”[3]20-21

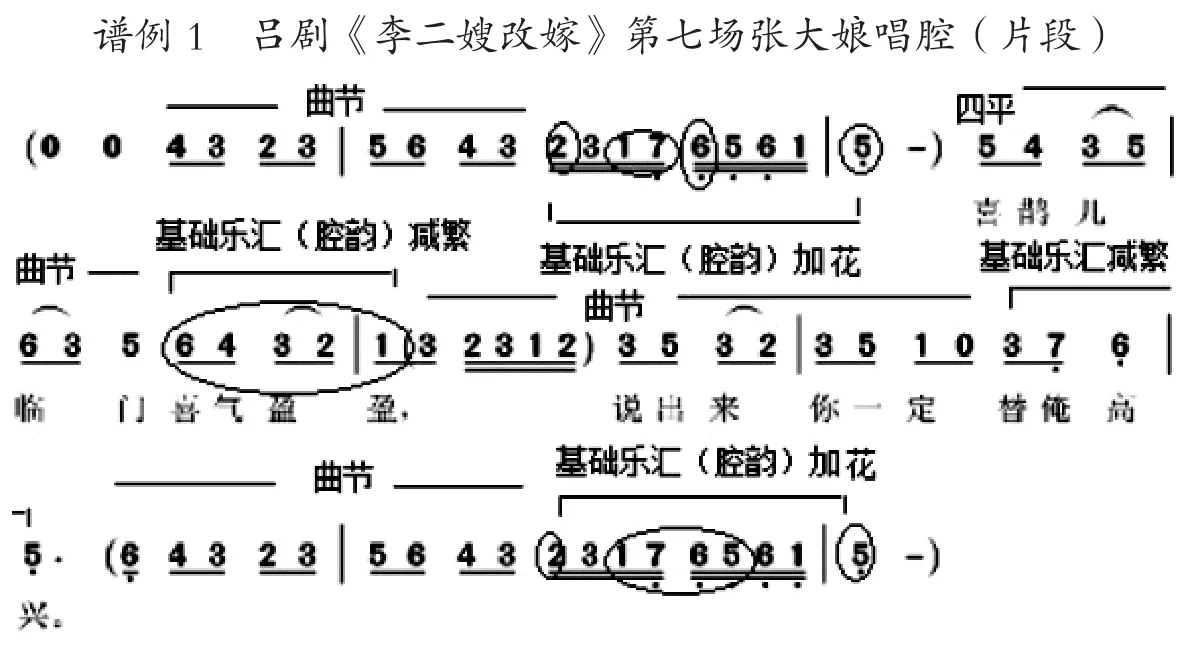

通過欒勝利的解釋可見,呂劇的“味道”之源即四平腔程式化的核心音腔,即不同音的特定組合或音過程的特定樣式,如—及其各種變體。(譜例1,見下頁)

通過此例,我們可以清楚看到短短兩句加過門的呂劇唱段中,基礎樂匯用了四次,可以說是貫穿始終,從而賦予了該唱段以濃郁的四平腔“味道”。

不過,至于“基礎樂匯”這一術語的使用,筆者認為,欒勝利只是將歐洲音樂體系中的“樂匯”一詞進行了原樣遷移,這一表述并沒有體現出中國傳統音樂文化的韻致,所以,探討術語的運用規范還有必要。

用什么樣的詞語能夠體現出中國傳統音樂文化的特色呢?

筆者認為,王耀華使用的“腔韻”一詞甚好。其在《中國傳統音樂結構學》中關于“腔韻”的釋義為:“所謂‘腔韻’,就是樂曲中最具有代表性、典型性,因而也最有特性的腔節。”“腔韻的反復出現或變化出現,常為這一腔調的重要標志。”“對于腔韻,在福建南音中常稱為‘大韻’……在昆曲中,稱為‘主腔’‘定腔’;在湘劇高腔中有‘安腔立柱’之說;在贛劇青陽腔中,稱為‘長韻’‘中韻’‘短韻’‘切韻’。”[1]138—139

可見,王耀華所言的“腔韻”就是欒勝利所說的“基礎樂匯”,不同的劇種中還有“大韻”“主腔”“長韻”等說法,但都要比“基礎樂匯”的表達更符合中國傳統腔式音樂的文化特質,故筆者采用王說,用“腔韻”一詞替代“基礎樂匯”。

還需要說明的是,筆者所言的“腔韻”與王耀華所說的“腔韻”存在差異,王耀華認為腔韻是“最有特性的腔節”,筆者認為“腔節”一詞值得商榷。

我們用類結構層次的歐洲傳統音樂結構術語“樂節”來比較探討一下這一問題。

一般而言,西樂體系中,樂節是“音樂陳述中,大于動機小于樂句、在曲調和節奏上有明顯停頓感的旋律片斷”[4]73。樂節之節要體現明顯停頓感,樂節之間“可以有明顯的樂逗區分開”,樂節“有群體組合形式”,“也完全可以獨立存在”。[5]214從上例呂劇唱段中的腔韻來看,其實際上是不能與腔句前后樂思分開的,不具備“停頓感”和“獨立性”。

當然,孤證不立,我們并不能因此推斷所有腔韻都達不到節的規模,但可以肯定,并非所有腔韻都具備節的規模,其基本樣態應為樂匯或音列。所以筆者認為,腔韻一般情況下不適于作為歸納腔句下層子結構的概念術語,只能作為聲腔特性分析中的一個必要術語。

體現腔句之下的子結構層次的術語該如何表達呢?

欒勝利提到“曲節”。在他看來,“各基礎樂匯之間,是用長短不同的旋律連接起來的。這些不同于基礎樂匯的新音調,我們統稱它為曲節……曲節起著連接各基礎樂匯的紐帶作用,它是四平腔中最有活力的音調……它們的旋律進行有著兩重性:既能沖破基礎樂匯的束縛,使曲調獲得發展,最后又必須歸到基礎樂匯上來,受基礎樂匯的制約。也可以說基礎樂匯是曲節發展的歸宿”[3]31。

根據欒勝利的觀點,曲節是一個非嚴整型的結構單位,它可能大于OCY樂節①OCY即歐洲傳統音樂音體系,此處借鑒了沈洽先生在《音腔論》中的用法。見沈洽《音腔論》,《中央音樂學院學報》1982年第4期,第13—21頁。的規模,也可能等于或小于,它只是銜接腔韻的音樂旋律進行。顯然,它不適于作為音樂結構單位用于戲曲音樂結構分析。

用什么樣的術語來表示類OCY樂節的音樂結構單位呢?

王耀華用“腔節”來表示:“中國傳統音樂結構中,腔節是由兩個以上腔音列組成的具有相對頓逗標志的音樂結構層次。從規模和所處結構層次的位置來看,腔節與歐洲音樂結構中的樂節相類似。”[1]135

這一術語,用于某些曲牌體的中國地方戲曲音樂分析顯然是恰當的,如昆曲。但是,結合欒勝利所言的“曲節”可見,呂劇中存在大量可能等于OCY樂節規模的曲節。曲節體現了創作者的原創力,但并不體現“腔音列”,因此,“腔節”的適用范圍只能是部分而非全部類型的戲曲音樂結構分析。

是否存在可以應用于所有類型戲曲音樂分析,表示類OCY樂節音樂結構層次的術語呢?

經過比較,筆者認為于會泳采用的“樂逗”一詞甚妥。于會泳指出:“‘樂逗’是指樂句結構中可以相對劃分的短小片段。其藉以劃明界限的主要因素通常是:兩端的休止與長音的間隔等。戲曲、曲藝音樂唱腔的‘樂逗’,有時在兩端的休止和長音的間隔上,填以或大或小的器樂過門。”[6]150-151

可見,“樂逗”是完全可以替代OCY樂節或王耀華所言的“腔節”,來表示腔句中的子結構單元。

那怎么來區分含有腔韻和不含腔韻的樂逗呢?

目前,筆者在所搜集的前人文獻中沒有找到合適的術語,只有自創“含腔樂逗”和“非含腔樂逗”以區分,是否妥當,還有待相關專家學者提出合理的批評意見,以商榷完善。

綜合而言,筆者持有的觀點是,中國戲曲音樂腔句內部的子結構層次名稱是“樂逗”,根據其是否含有“特性音調”(腔韻)分為“含腔(韻)樂逗”與“非含腔(韻)樂逗”兩種。一些無法分逗的腔句則分為“含腔(韻)樂句”與“非含腔(韻)樂句”兩種②事實上,創腔類的中國戲曲作品中,整體上腔段都是具有特色音調存在的,本文雖然把這類戲曲音樂的樂句統稱為腔句,但其中仍有不含腔韻的樂句,所以如此分類。。

二、中國戲曲音樂的腔句體式分類

以上,我們明確了戲曲音樂腔句內部音樂結構及其概念術語,下面我們討論一下腔句體式及其分類問題。

何謂中國戲曲音樂的腔句體式?簡單地說,就是中國戲曲音樂腔句的結構樣式、格式或體制。

如何確定中國戲曲音樂的腔句體式?如果按照蔣菁、王耀華等提出的“體式體現邏輯結構關系”的說法,目前有兩種分類方式可供參照。

一是蔣菁在介紹板腔體式時所言:腔句“由一個七、十字唱詞為基礎構成,間有五字句及其他變化句式”[7]40。也就是說,腔句可分為七字句、十字句、五字句及其他變化句式。

二是王耀華以腔節數及其形態特征為依據進行的劃分,大致分為“連貫式腔句、兩節式腔句、三節式腔句、變體腔句和特殊腔句”[1]185。

這兩種分法分別注重了腔句的字數與腔節數,在戲曲腔句結構格式把握中均有重要意義,但也存在不足,即沒有體現出中國戲曲音樂腔句中詞腔格式之間的關系,沒有體現出腔句的用韻狀況。基于此,筆者提出中國戲曲音樂腔句體式三種分類法。

(一)按腔句的字詞格式劃分體式

腔句體式分類法強調腔句中的詞腔邏輯。這種邏輯能夠體現中國戲曲音樂的特點。同時,腔句也是中國戲曲詞曲同步運動形成的形式。[8]33因此,通過字詞格式與腔句之間的關系區分戲曲的腔句體式是可行之路。如于會泳將中國戲曲的句式分為兩種:基本句式和變化句式。[6]180—194

以京劇【二黃原板】唱詞為例,其基本句式有七字句式和十字句式兩種。七字句式的基本規格是二二三型頓逗節奏組織,如京劇《搜孤救孤》【二黃原板】:

娘子/不必/太烈性

卑人/言來/你是聽

十字句的基本格式是三三二二型頓逗節奏組織,如京劇《王佐斷臂》【二黃原板】:

想當年/在洞庭/逍遙/放蕩

到如今/食君祿/未報/宋王

變化句式在戲曲中十分常見,如京劇《搜孤救孤》【二黃原板】:

趙屠/二家/有仇恨(七字基本句式)

三百/余口/命赴/幽冥 (七字“插腰加字”變化句式)

(二)按腔句中樂逗結構劃分體式

這一分類法突出樂逗與腔句之間的邏輯關聯。筆者將腔句分為一體式、二逗式、三逗式、多逗式等四種。

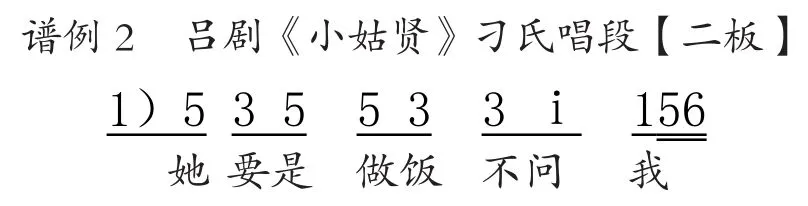

所謂“一體式腔句”,即無法分逗、一氣呵成、渾然一體式的腔句。(譜例2)

本文稱“一體式腔句”,而不用“連貫式腔句”之說,是因為在筆者看來,王耀華所言“連貫式腔句,指的是一個腔句里面雖然包含了兩個或兩個以上的腔節,但是,腔節與腔節之間沒有用明顯的標志(如小墊頭、過門或休止、閃板起、延長音等)把它們分割開來”[1]185。其所指的是腔句中含有兩個或兩個以上不可分割的腔節的情況。前面已經探討,不是所有的戲曲腔句都有節(子層次結構),因此,為了避免和王耀華所言的“連貫式腔句”產生所指沖突,我們采用“一體式腔句”的術語表達。

所謂“二逗式腔句”“三逗式腔句”“多逗式腔句”,即一個腔句中可以分為二個樂逗、三個樂逗或四個及以上(多個)樂逗。其道理顯見,不再贅述。

(三)綜合多要素劃分腔句體式

在綜合多要素分類思想的指導下,會劃分出十分繁復的腔句體式類型。這種分類法也最能深入揭示戲曲音樂腔句內部結構關系,因此,中國戲曲音樂尤其是創腔類的戲曲音樂,最宜采取這種腔句分類法。

由于這種分類方法可形成的體式類型過多,筆者在此只提及兩種綜合性腔句體式的分類方法。

1.綜合字詞格式、樂逗形式與腔句之間的關系劃分腔句體式

依此可劃分為兩種基本類型:基本腔句體式和變化腔句體式。

依據內含樂逗的多寡及樂逗字數的多少,基本腔句體式可劃分為五字腔句、六字腔句、七字腔句、十字腔句等。其中,五字腔句又可分為一體式五字腔句、二逗式五字腔句等。二逗式五字腔句又可根據每逗字數不同劃分為“三二”五字二逗腔句體式和“二三”五字二逗腔句體式。其他不同字數的腔句也可如此細分,從而形成一個結構繁復的戲曲腔句體式系統。

如果我們把最為常見且相沿已久的各類腔句體式稱為基本腔句體式,那與基本格式相比存在變化的腔句體式就可稱為變化腔句體式。

什么是綜合性變化腔句體式呢?由于變化方式甚多,本文僅就常見的變化形式予以說明。

據于會泳考察,腔句體式的基本變化方法通常有加帽、插腰、加垛、搭尾、加腔、伸腔、縮腔、減腔。[6]189王耀華將腔句的變化手法分為擴充與壓縮兩類。擴充有搭腔、加襯、加垛、重句等。搭腔指的是在基本腔句體式上增加附加腔節,有搭頭、搭腰、搭尾之分;加襯是在唱詞中加入襯詞、襯字,用以渲染氣氛;加垛是以相同字數的較為短小的句式或樂逗作多次重復,來深化內容表達;重句是將腔句完全或部分重復(換頭、重尾)。壓縮,指的是將基本腔句體式進行壓縮篇幅,減小規模。[1]191—196

由此可見,變化腔句體式的變化手法是多樣的,可能在唱字、樂逗數量上發生變化,也可能在腔句規模上發生變化,但基本上就是加繁、縮減、變逗體三大類型。

掌握以上基本腔句體式和變化手法,對于判斷戲曲腔句的基本邏輯及指導戲曲創作實踐,有著十分明顯的現實價值。然而,筆者認為,不同地方戲種的基本腔體與變化腔體都各有特點,其主要變化手法也不盡相同,要真正掌握某戲種的腔句體式及其內在邏輯,應具體戲種具體分析,如呂劇四平腔的基本句式為七字體和十字體,其他則可按自由體論。

呂劇四平腔七字體腔句的基本逗式為二二三式,如呂劇《王定保借當》【四平】這一腔段中腔句體式為“二二三”七字三逗體:

寒窗/苦讀/整十年

磨穿/鐵硯/透寒氈

十字體腔句的基本逗式排列為三三四,如呂劇《李二嫂改嫁》【四平】這一腔段中腔句體式為“三三四”十字三逗體:

李二嫂/眼含淚/關上房門

對孤燈/想往事/暗暗傷心

2.加入腔韻分析的綜合性腔句體式

腔韻是最能體現中國戲曲特質的音樂要素,在戲曲創腔中,把握住腔韻就把握住了戲曲音樂的特性與文化韻味,因此,把腔韻分析納入綜合性腔句體式分析中很有意義。如前文所述,腔韻只能作為聲腔特性分析中的一個必要術語,因為其并不揭示腔句內部子系統之間的邏輯結構關系,所以一般來說,腔韻分析不可單獨作為劃分綜合性腔句體式的依據,只能作為概括綜合性腔句體式類型的方法。不過,對于少數創腔類,尤其是現代題材的中國戲曲,偶爾會出現含腔韻與不含腔韻的不同樂句,這時腔韻的有與否是可以作為劃分腔句體式依據的。這不是本文主要探討的戲曲音樂類型,故本文不作深入探討,只討論作為概括腔句體式類型的方法。

以呂劇腔韻為例,其主要板腔分為四平腔和二板兩大類型。據欒勝利介紹,呂劇四平腔的二腔與四腔的基本收束樂匯(腔韻)為頭腔的收束樂匯是二腔的五度移位,即三腔的基本收束樂匯是二腔的二度移位,即[3]22—27二板腔與四平腔有所不同,基本為上下兩句式,上句的基本收束腔韻為下句為 6 5 4 3 | 2—。[3]166這樣我們就勾勒出呂劇四平腔和二板腔的基本腔韻類型。

腔韻的落音不變,基本樂匯(腔韻)下行旋律的基本走向不變,落音前的諸音可以作加繁、縮簡、變化節奏等不同類型的變化。腔韻落音不變,基本樂匯(腔韻)旋律走向也可發生變化(如倒影)。

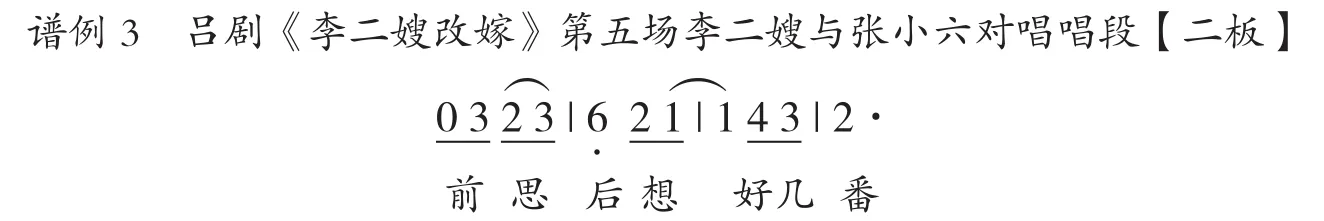

下面,我們對呂劇《李二嫂改嫁》中的一個唱腔片段(譜例3)試作分析。

首先,我們對腔句的字詞格式與樂逗情況進行腔句劃分,其為“二二三”七字二逗式腔句。

接下來,我們對其腔韻進行分析。這是二板腔的下句,基本樂匯(腔韻)為這一句顯然是變化腔韻,具體技法是縮簡,即省卻了6 5,故這一腔句的體式可表述為:含變腔(韻)“二二三”七字二逗體腔句。

以上,我們總結了三種主要的腔句體式分類方式,根據需要,可以采取不同的分類方式分析中國戲曲音樂的腔句體式。其中,綜合多要素劃分腔句體式能較全面概括腔句的體式特征。在實際學術分析時,可加入的復合性分析要素還可以更多,如戲本的劇情、情緒、氛圍,腔句的句型、尺寸(板眼節奏)、板式,以及戲曲的地域、地理文化特色,等等。

三、中國戲曲音樂腔句體式分類法的檢驗

關于中國戲曲音樂腔句的體式,上文我們提出了按字詞格式分類法、按樂逗結構分類法以及綜合多要素分類法。現在,我們以呂劇為例,對以上分類法的科學性和理論的有效性進行檢驗。

(一)不宜僅按字詞格式確定腔句體式

張斌在《呂劇音樂研究》中對不同字句的腔句格式進行了專門研究。其指出,四平腔六字句為三三式或二二二式,十字句的格式為三個基本語匯(逗)構成,十一字句為三四四或三三五式。[9]34—66當然,在呂劇音樂創腔實踐中,四平腔腔句的常用格式并沒有如此繁復,主要表現為欒勝利在《呂劇音樂創作知識》中總結的三種:“二二三”七字句結構、“三三四”十字句結構及自由結構。[3]11—18

現在,我們來看一看呂劇《王小趕腳》唱腔中的四平腔句:

俺婆家/住在了/二十里鋪

俺娘家/住在了/張家灣

我在俺婆家得了/一場病

陰陰陽陽的/七八天

頭腔符合十字句三三四結構;二腔減少了一字,從字面上看,是“三三三”九字句結構;三腔和四腔,僅從字詞格式來看,分別是“七三”十字句結構與“五三”八字結構。③三腔、四腔其實是“曖昧”結構,即可以從腔句音樂樂逗和字詞頓逗兩種角度得到不同的結構認識。從腔句音樂的樂逗情況分析,三腔可以視作“三四三”十字結構,“四腔”可以視作“二三三”八字結構。

通過上例分析可見,在一個完整的四平腔腔段內,四個腔句呈現了四種不同的字詞格式和腔句字數,即呈現了四種不同的詞句結構。實際上,八字結構和九字結構都非呂劇的基本字句結構,但這種狀況在此劇及其他眾多早期呂劇劇目中很是常見。因為呂劇貼近平民生活,非文人雅士之言,且早期呂劇實為“鄉間呂劇”(“化妝揚琴”)、“農村戲”,采用的是農村百姓語言。這種語言有著山東民間特有的幽默詼諧,故添字、減字,不合字句格式的現象很正常。劇作傳播依靠的是民間藝人的口傳心授,藝術加工也留有民間藝人即興發揮的特點,所以在傳統呂劇尤其是早期作品中,如果勉強采用字詞格式劃分法來歸納腔句體式,因缺少規律性,也就缺少了對唱腔理解和創腔實踐的指導意義,所以單純采用這種劃分法是不恰切的。

筆者的觀點是,對于中國戲曲音樂的腔句體式不宜單純采用字詞格劃分法。不過,我們也不能以個案來否定這種腔句分類法的意義,因為對于戲曲創腔尤其是戲文創作來說,了解基本腔句的字詞格式,掌握其語言節奏的一般規律,還是具有重要指導或參考意義的。

(二)可按樂逗格式定腔句體式,最宜的方式是“綜合”

上文中,我們已經舉例說明呂劇是可以按照腔句樂逗格式劃分體式的,但吊詭的是,呂劇理論界并未明確提出這一劃分方法。張斌在《呂劇音樂研究》中采用“基本語匯”加“字詞格式”來劃分腔句體式,欒勝利在《呂劇音樂基礎知識》中采用“基本樂匯”“曲節”加“字詞格式”來劃分體式。

筆者認為,在確定呂劇腔句體式時,可以考慮引入樂逗格式法。因為這種方法能夠體現戲曲音樂的程式化特征,有利于在創作中對規律的把握。京劇等程式化特征更為突出的成熟劇種,都在采用樂逗確定腔句的體式。

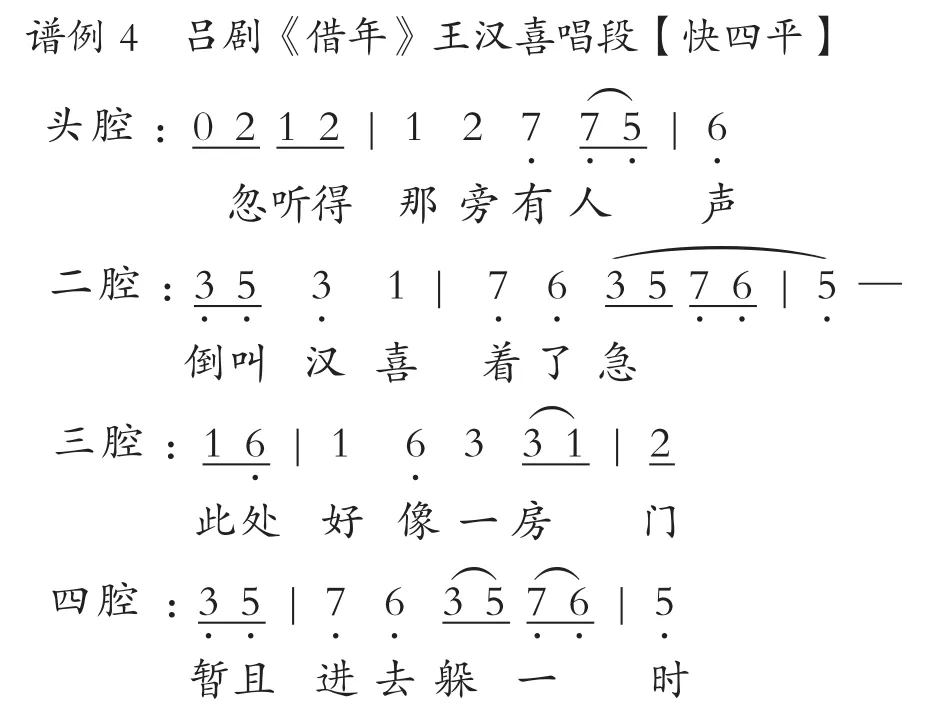

當然,通過綜合分析,我們認為最宜采用綜合要素分類法來確立呂劇音樂的腔句體式,因為其最能較全面地揭示腔句內部的詞腔關系與結構邏輯。(譜例4)

首先,我們從腔句的字句結構來分析。頭腔八字,二腔七字,三腔七字,四腔七字。在這一完整的四平腔片段中,出現了兩種結構,即八字體和七字體。根據上文張斌、欒勝利的研究可知,八字體非四平腔的基本字句類型,其實為七字體變體。

其次,我們從腔句的樂逗格式來分析。頭腔、二腔、三腔、四腔的腔句均為二逗式,呈現出明顯的腔句規律性特征。

再次,我們對各句的腔韻運用情況進行分析。頭腔的基本收束樂匯(腔韻)為6 5 4 3 | 2—,而在此腔段中,頭腔的收束樂匯為可見其為非含腔(韻)樂句;二腔與四腔的基本收束樂匯(腔韻)為該腔段的二腔與四腔收束樂匯(腔韻)為為含變腔(韻)的腔句,變腔技法為縮簡;三腔的基本收束樂匯(腔韻)是二腔的二度移位,即該腔段中三腔的收束樂匯為即為非含腔(韻)樂句。

最后,我們將該腔段中腔句的字句結構與樂逗格式進行綜合,得出結論:該腔段的頭腔為“五三”二逗句式,二腔、三腔、四腔均為為“四三”二逗句式。

如果我們將腔句的腔韻采用情況疊加進來,此唱段的四個腔句體式分別為:非含腔(韻)“五三”八字二逗變體(頭腔腔句),含腔(韻)“四三”七字二逗體(二腔腔句),非含腔(韻)“四三”七字二逗變體(三腔腔句),含腔(韻)“四三”七字二逗體(四腔腔句)。按照前面的理解,頭腔的八字為七字體的變體,那么我們又可以將頭腔腔句的體式定為非含腔(韻)“五三”“七字”二逗變體。要特別說明的是,這里的“七字”要加上雙引號,以明確其本質為七字體句式的變體,變化方式為加字。由此,我們通過腔句體式分析已經能夠很清晰地揭示出四個腔句內部子層次的結構與邏輯關系。顯然,腔句體式把握對于理解唱腔、演繹唱腔和創腔都是有幫助的。

通過以上實證分析與檢驗,我們認為,呂劇唱腔腔句體式分析的最佳方式是加入腔韻分析的綜合因素腔句分類法。“綜合”的內容項主要為按照字詞格式與樂逗格式劃分的腔句分類法。

結論與思考

通過以上比較分析與實證,我們認為能夠體現中國戲曲腔句子層次結構的核心術語為“腔韻”與“樂逗”。這兩個關鍵詞體現出最大的共性,可以用作一般中國戲曲腔句分析。

中國戲曲腔句體式的基本分類法有三種,即按腔句字詞格式分類法、按腔句樂逗格式分類法及綜合多要素分類法。最佳的腔句分析方法是加入腔韻、綜合字詞格式與樂逗結構的分類法,因為這種分類法最能較全面地揭示腔句特征與內部邏輯關系。按照腔句內部的字詞格式不同可將腔句體式分為基本句式與變體句式。基本句式為七字體與十字體。按照腔句中樂逗結構,可將其分為一體式、二逗式、三逗式、多逗式等四種。綜合這兩種分類法,加入腔韻分析,整體可將腔句體式分為基本體式與變化體式,具體分為含腔(韻)“二二三”七字三逗體、非含腔(韻)“二二三”七字三逗變體、含腔(韻)“三三四”十字三逗體、非含腔(韻)“三三四”十字三逗變體,等等。

本文之所以選擇中國戲曲音樂腔句體式進行比較分析與實證檢驗,原因有二。

其一,中國戲曲音樂是中國傳統音樂的核心組成部分,這種研究對于中國音樂學術流派的理論體系建構有著重要意義。其二,腔句體式研究在中國戲曲理論中一直屬于較為薄弱的環節,但對于理解腔句、演繹唱腔與創腔等有很重要的價值。同時,目前中國戲曲腔句體式的術語與分類方法多樣,但缺少共識,通過比較分析與實證的方式去探尋中國戲曲體式的共同分類標準與共通性術語,對于中國戲曲音樂理論知識的交流、傳播與發展,以及中國音樂學派的理論體系建構都有重要意義。

另外,還有三點需要言及。

一是共通性知識的探索與具體戲種理論知識的把握應并行不悖。前者有利于學術交流,形成更為宏觀的中國音樂學派的知識體系;后者如呂劇中的“曲節”“基礎樂匯”等術語,對于深入理解與把握具體戲種理論知識仍有重要的不可替代的意義。

二是筆者提出的中國戲曲音樂腔句體式及其分類方法并非最終結論,要真正整理出中國戲曲腔句體式的知識系統,還有很大學術空間需要開墾。比如僅僅從呂劇的角度去探討腔句體式尚存在一定的局限性和片面性,仍需要從其他各個戲種的角度進行比較分析與研究。研究成果的不斷出現、疊合與層積,才能最終達到理論飽和,階段性地完成中國戲曲音樂腔句體式的理論建設。

三是筆者所歸納的戲曲音樂腔句體式分類法并不排他,甚至需要其他分類方法作為補充,即使那些補充的內容尚未成為共性的知識。如:于會泳按照腔句運行規律將腔句樣式分為“上趨句型”“偏升句型”“下降句型”和“偏降句型”[6]84,等等。因其分類方法沒有揭示腔句的結構性特征,故本文沒有過多涉及。但不可否認,從這些角度來把握腔句性質,對深入理解中國戲曲音樂也是大有裨益的。