抗美援朝坑道戰:筑就堅不可摧的“地下長城”

1951年6月,抗美援朝第五次戰役結束后,戰爭進入相持階段。裝備處于劣勢的志愿軍在山地防御作戰中,創造出依托坑道作戰的方法,構筑了一條堅不可摧的“地下長城”,有效削弱了以美軍為首的“聯合國軍”空炮火力的殺傷效果,較好保存了志愿軍的有生力量,殺傷、消耗、鉗制了敵人,穩定了防御態勢,贏得了戰場的主動權。

被敵人空炮火力逼出來的“發明”

1951年,“聯合國軍”利用裝備物資上的優勢,對志愿軍發動了夏季攻勢和秋季攻勢。在美軍猛烈的空炮火力下,志愿軍陣地防御工事被大量摧毀,人員傷亡嚴重。少數部隊對陣地戰產生了畏難情緒,稱“寧愿攻幾個山頭,不愿守一個鐘頭”。

從戰爭中學習戰爭,是志愿軍的光榮傳統。為提高生存能力,戰士們在戰斗實踐中不斷改進陣地工事。在反擊夏季攻勢中,志愿軍第47軍140師的戰士在陣地塹壕壁上挖了一個洞,俗稱“貓耳洞”,敵彈爆炸時,只要不在洞前,即能避過殺傷。但炮彈達到一定密度,藏在洞里仍難于幸免。戰士們把洞往深里挖,但重磅炸彈產生的沖擊波依然能夠傷人。于是拐九十度彎再往深里挖,這樣炸彈就很難殺傷人了。某班挖的兩個洞一個向左拐,一個向右拐,恰好對接連通,形成了U形小坑道。敵人轟炸時,戰士們就進去躲蔽;敵人步兵進占表面陣地時,戰士們就沖出去殺傷敵人。這樣,具有作戰功能的坑道初具雛形。

坑道工事解決了志愿軍在“聯合國軍”狂轟濫炸下保存有生力量的一大難題。志愿軍司令員彭德懷對此極為重視,他親自鉆進坑道視察,認為這是劣勢裝備的志愿軍同優勢裝備的美軍作戰的一種好形式,稱贊這是個了不起的“發明”。蘇聯顧問團總顧問還親自向140師師長黎原詢問坑道是誰發明的,“應當給這個人以很大獎勵”。黎原回答:“這個人叫‘群眾’,是廣大指戰員用鮮血和汗水發明創造的。”

“聯合國軍”的秋季攻勢被粉碎后,戰場相對平靜。彭德懷命令全軍抓住這一時機開展大規模坑道構筑作業,在戰略防御地帶構筑起一條堅不可摧的“地下長城”。故此,志愿軍又把構筑坑道稱作“筑城”。

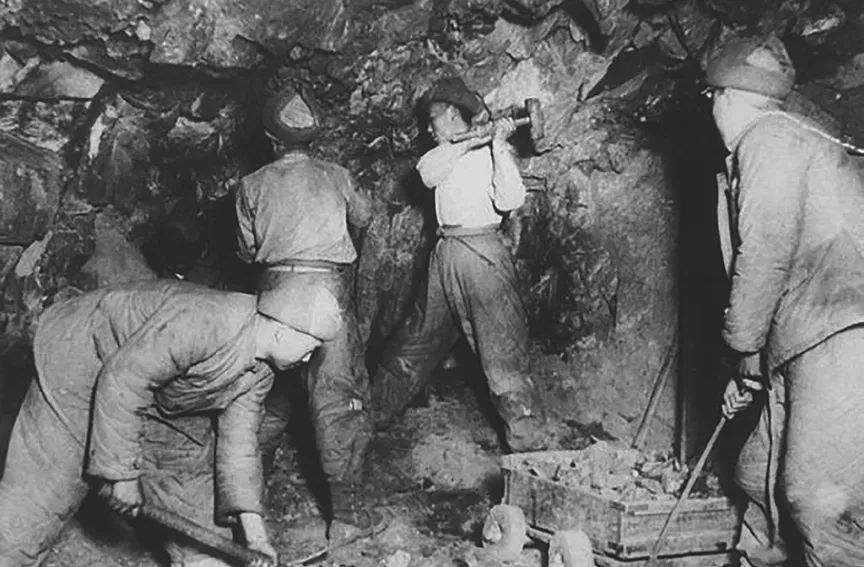

志愿軍戰士一手拿槍、一手拿釬,一邊戰斗、一邊筑城。“聯合國軍”在上面打炮,志愿軍戰士在下面放炮(坑道爆破),日日夜夜滾動著隆隆的爆炸聲。時值朝鮮最寒冷的季節,氣溫在零下二三十攝氏度,凍土層厚達1米左右,廣大指戰員不怕天寒地凍,不怕流血流汗,晝夜突擊施工。缺乏工具,就自建鐵匠爐,收集戰場上的炮彈皮和裝備殘骸打造鐵錘、鋼釬等工具,僅第12軍就設鐵匠爐42盤,打制工具1.06萬件。沒有炸藥,戰士們就冒著生命危險,拆卸敵人未爆炸的炮(炸)彈掏出炸藥,用于坑道爆破,保證了“筑城”工程的順利進行。

坑道戰在陣地防御方面收到了立竿見影的效果,對穩定西線戰局起到了關鍵作用。1951年10月,英聯邦第28旅和美騎兵第1師第5團一部在炮兵6個營、坦克120余輛及大量飛機支援下,向志愿軍第64軍191師馬良山陣地實施輪番攻擊。志愿軍防守216.8高地的一個連,依托U形坑道一天內連續擊退聯軍21次進攻。馬良山表面陣地丟失5次,191師依托坑道反擊奪回了陣地,共殲敵2600人。11月初,英聯邦第28旅對191師的馬良山坑道工事進行攻擊,在死傷1700多人后被迫撤退。

“聯合國軍”對志愿軍的坑道戰非常頭疼,從1952年春開始,通過投擲重磅炸彈、施放毒氣等手段,加強對志愿軍坑道的攻擊。僅一個月內,敵機就炸毀坑道42條,造成236人傷亡。與此同時,春季冰雪融化,有的坑道土質松軟,出現坍塌,也造成了一些人員傷亡。

由此,志愿軍內部對坑道戰產生了不同看法,有人甚至說“坑道簡直就是墳墓”。彭德懷堅定地認為,坑道作戰仍然是應對敵人超強火力、減少傷亡、穩定陣地的有效方法,大方向是正確的,關鍵是要把坑道的弊端減小到最低限度。

構建起以坑道為骨干的防御體系

1952年4月7日,彭德懷從朝鮮前線返回北京治病。他向毛澤東、周恩來匯報了朝鮮戰況,說美軍火力強大,志愿軍平均每天陣亡人數在100人左右。他認為雙方在戰爭相持階段,志愿軍應該大力發展坑道,同美國人對抗。毛、周都同意志愿軍打坑道戰。

1952年4月26日,剛剛代理彭德懷在朝職務的陳賡,在志愿軍總部主持召開各兵團、各軍參謀長筑城會議,他強調:“坑道作戰不僅僅是為了保存自己,更重要的是為了更好地消滅敵人。今后我們的坑道作業,要向既能藏又能打的戰術坑道方向發展。坑道必須與野戰工事相結合,必須與防御兵力相適應,必須有作戰與生活的設備,有統一的規格標準。像彭總說的那樣,構筑一條堅不可摧的‘地下長城’。”

經過幾天的討論,大家統一了對筑城重要性的認識,進一步明確了科學筑城的技術標準和戰術要求。必須達到“七防”標準:即防空、防炮、防毒(疫)、防雨、防潮、防火、防寒;坑道工事必須與野戰工事相結合,成為達到“四能”要求的完整體系:能打、能藏、能機動、能生活。

會后,志愿軍各部隊在緊張的戰備期間,抽出大量人力開展筑城,有的部隊抽調人力達99%,少的也有50%。他們按照志愿軍總部提出的要求,重新作出規劃并加緊施工,改進坑道頂部過薄、出口過少、不夠隱蔽、不便運動和缺少生活設備等薄弱之處。坑道內部結構一般呈U形、Y形、H形、F形等形狀,坑道內既有戰斗設施,也有生活設施,如廁所、廚房、水池等,以適應戰術與長期作戰的要求。

1952年春夏之交,第15軍接防了第26軍的五圣山陣地。第15軍軍長秦基偉發現該陣地野戰工事很強,但筑城進度滯后,就立即向陳賡匯報。陳賡急調第12軍、第60軍的坑道作業部隊協助第15軍筑城。第15軍迅速成立了軍、師、團筑城指揮部,提出“破開山腹筑長城,挖空嶺心安我家”的口號。在第12軍、第60軍的大力協助下,第15軍一邊抗擊敵人,一邊緊鑼密鼓筑城,經過3個月艱苦施工,陣地上共修筑坑道9000余米,新挖掘塹壕、交通壕5萬余米,五圣山地區的陣地上建成了一套完整的能打、能藏、能機動、能生活的坑道防御體系。

6月,志愿軍總部決定在中和、沙里院、伊川、淮陽一線構筑第二防御地帶,加強防御縱深,抽調4個軍的兵力參加筑城。到10月份,在橫貫朝鮮半島中部250公里長的整個戰線上,形成了具有二三十公里縱深、以坑道為骨干、支撐點式的陣地防御體系,構筑起一條堅不可摧的“地下長城”。截至朝鮮停戰,志愿軍構筑的大小坑道總長1250多公里,挖塹壕和交通壕6240公里,比中國的萬里長城還要長,共開挖土石6000萬立方米,如以一立方米排列,能繞地球一周半,堪稱人類戰爭史上的奇跡。

妥善解決了“能不能守”的問題

志愿軍坑道按照不同級別要求構筑,戰斗坑道能抗500磅級別炸彈轟炸,大屯兵坑道能抗2000磅級別炸彈轟炸,有力削弱了“聯合國軍”的火力優勢。在1951年夏秋季攻勢中,“聯合國軍”平均每40—60發炮彈可殺傷志愿軍1人;到坑道大量投入戰斗后,“聯合國軍”則需發射646發炮彈方能殺傷志愿軍1人。在依托坑道防御后,志愿軍防御作戰的穩定性大為提升,“聯合國軍”在極猛烈的炮火支援下,以小部隊攻擊志愿軍陣地273次,僅成功11次;而后期小部隊攻擊90次,無一次成功。

1952年10月14日,“聯合國軍”發動“金化攻勢”。志愿軍第15軍在金化以北的上甘嶺,依托坑道工事進行了極其頑強的防御作戰,經受住了世界戰爭史上烈度空前的炮火襲擊,創造了抗美援朝坑道戰的典型戰例。

上甘嶺的主要戰場是537.7高地和597.9高地,只有3.7平方公里屬于五圣山的前沿陣地。597.9高地共有3條大坑道,8條小坑道和30多個簡易防炮洞。“聯合國軍”在強大的空炮火力的支援下,輪番向志愿軍的兩個高地發起猛烈進攻。“聯合國軍”白天進占表面陣地,志愿軍夜間發起反擊,兩個高地呈“晝失夜復”的局面。每次陣地易手,都要伴隨天翻地覆的炮擊和天昏地暗的拼殺,陣地上尸橫遍野,鮮血四濺。

志愿軍部隊依托坑道,一面呼叫縱深炮火,反擊美軍對坑道口的破壞;一面派出戰斗小組夜間出擊,于午夜到拂曉前趁敵人疲憊、警戒疏忽時,秘密接近敵軍工事,投入爆破器材后迅速撤回坑道,攪得敵人晝夜不寧。從10月21日到29日,坑道部隊發動夜襲158次,以傷亡2000余人的代價,殲敵4700余人,大量消耗了敵人的有生力量。

然而,“聯合國軍”對坑道部隊與后方的交通線實行嚴密炮火封鎖,使得坑道部隊物資補給極端困難,坑道一度處于糧盡水絕的境地。火線運輸隊采取“匍匐運輸”“接力運輸”等方式,不懼流血犧牲,千方百計把物資送進坑道。一次,送進1號坑道的一筐蘋果只剩下一個,連長舍不得吃傳給戰士,蘋果在坑道內傳來傳去,最后連長下令,大家才一人咬了一口。在極端困難的情況下,英勇無畏的志愿軍指戰員們頑強地堅守在坑道里,使占據表面陣地的美韓軍隊,如同在火山口一般,終日惶恐不安。

為了拿下上甘嶺,“聯合國軍”不斷增兵至6萬人左右。志愿軍將第12軍31、34師配屬給第15軍,總兵力達到4.3萬人。隨著雙方兵力的大幅增加,上甘嶺戰斗發展成戰役規模。上甘嶺戰役歷時43天,597.9、537.7兩個高地被炮彈、炸彈削低2米,表面的土石都被炸成了粉末。堅守陣地的志愿軍官兵,依托縱橫貫通的坑道工事,用血肉之軀在上甘嶺筑造了一個美國人口中的“攻不破的東方堡壘”,使戰線始終穩定在“三八線”南北地區。

毛澤東對志愿軍利用坑道戰解決了“能不能守”的問題非常欣慰,他說:“辦法是鉆洞子。我們挖兩層工事,敵人攻上來,我們就進地道。有時敵人占領了上面,但下面還是屬于我們的。等敵人進入陣地,我們就反攻,給他極大的殺傷。我們就是用這種土辦法撿洋炮。敵人對我們很沒有辦法。”

美第8集團軍司令兼“聯合國軍”地面部隊總司令范佛里特說:“中國軍隊已在朝鮮山頭陣地之下挖掘了‘實際的地下城市’,構筑了‘四通八達的地下堡壘’。”“他們的防御工事在山中大部分地方縱橫交錯,并有許多地道和通道把許多山坡連接起來,以便運輸供應品和援軍,而無須顧慮聯軍的轟炸。”