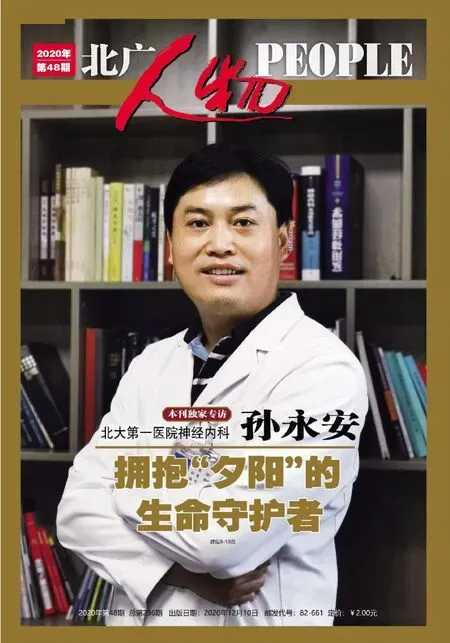

北大第一醫(yī)院神經(jīng)內科 孫永安擁抱“夕陽”的生命守護者

記者朱子

孫永安

博士,北京大學第一醫(yī)院主任醫(yī)師,神經(jīng)科黨支部書記兼科行政副主任。任中國工業(yè)與應用數(shù)學學會數(shù)學生命科學專業(yè)委員會副主任委員、中國老年保健協(xié)會阿爾茨海默病分會(ADC)副主任委員兼秘書長,中國老年保健協(xié)會智慧醫(yī)養(yǎng)專業(yè)委員會副主任委員,中華醫(yī)學會神經(jīng)病學分會癡呆與認知障礙學組委員、北京神經(jīng)內科學會(BNA)認知障礙及相關疾病專業(yè)委員會常委、BNA 神經(jīng)康復分會常委,中國微循環(huán)學會神經(jīng)變性病專業(yè)委員會神經(jīng)分子影像學組常委,北京神經(jīng)內科學會神經(jīng)變性疾病專業(yè)委員會委員、中國卒中學會血管認知障礙分會委員。任《中華老年心腦血管病雜志》編委。

于2013 年——2014 年曾在耶魯大學醫(yī)學院進行阿爾茨海默病治療相關的基礎研究,師從著名神經(jīng)病學家Stephen M.Strittmatter。2017年——2018 年在西藏自治區(qū)人民醫(yī)院擔任神經(jīng)科主任及西藏自治區(qū)首席醫(yī)療專家。目前主要研究方向為腦血管病與癡呆,在研項目有國家重大慢病專項、國家自然基金,并主持部級課題兩項。參加過多項國際多中心臨床藥物研究及多部醫(yī)學作品的書寫。是國家自然基金,北京市自然基金評審專家。近5 年來,以第一作者、通訊作者在包括J NEUROSCIENCE、STROKE 等 雜志在內的國內外期刊公開發(fā)表論著20 余篇。

“當你老了,頭發(fā)白了,睡意昏沉……”

這首改編自諾貝爾文學獎得主葉芝詩歌的歌曲《當你老了》,經(jīng)春晚、社會老齡化等諸多因素的助燃,近年來的公眾熱度居高不下,誰又能逃脫與衰老的劈面相逢?

有這么一群醫(yī)生,他們一面在醫(yī)學道路上跋涉、成長,一面以專業(yè)幫助不少因遲暮而引發(fā)多學科病癥的病患。這群醫(yī)生,以豐富的專業(yè)知識與經(jīng)驗、多學科聯(lián)動,直面解決這些復雜病癥。這是他們的工作,同時也點滴滲透、延伸成了他們的生活——多年如一日,業(yè)余時間義務做醫(yī)學普及、調研等公益事務。

或許,正是因為他們看了太多的人生“夕陽”場景,才更希望把古時“上醫(yī)治未病”和當下倡導的“明日醫(yī)療”高效結合,盡快服務于民。

孫永安,就是這樣的醫(yī)生代表,承上啟下,重任在肩。

多學科團隊之“優(yōu)”

多學科診療模式(簡稱MDT),是現(xiàn)代國際醫(yī)療領域廣為推崇的領先診療模式。在打破學科之間壁壘的同時,可以有效推進學科建設,實現(xiàn)醫(yī)生、科室和醫(yī)院的共同提高。從根本上降低醫(yī)療費用,大大改善患者就醫(yī)體驗。

孫永安所在的北京大學第一醫(yī)院(簡稱:北大醫(yī)院)多年在該領域精耕細作,無論是教研還是臨床,在國內都算得上是“領頭羊”。優(yōu)勢在哪兒?孫永安言簡意賅:“優(yōu)勢總體就是北大醫(yī)院綜合多學科全面發(fā)展優(yōu)勢。”

北大醫(yī)院是口碑極佳的“老牌醫(yī)院”,每個專業(yè)都很好,既有全國排名第一的一些臨床專業(yè),也有好多學科排名位列全國前十。這是綜合影響力的專業(yè)排名,并非指臨床、科研、教學等任何單獨項。

臨床是基本線

“對于北大這種老牌醫(yī)院,臨床是她的基本線,我們有一個很強大的臨床團隊,有大批很有經(jīng)驗的臨床專家。”孫永安提到了“北京市的搶救大王”,剛去世的張樹基教授,“他出現(xiàn)就是去救命的,圈內人很認可,他培養(yǎng)了大量的這種學生——一個團隊,所以這就是最核心的。”

孫永安寥寥數(shù)語,不難解讀出他對“最核心”的尊重與敬意。不計名利得失,一生戰(zhàn)斗在一線,春泥護花培養(yǎng)后輩,這的確堪稱醫(yī)界的“最核心”,是真正的脊梁。

北大醫(yī)院MDT(多學科診療模式)起步比較早,學科之間的配合、多學科團隊,都非常出色,正是這種“優(yōu)”給予了孫永安底氣:“我們?yōu)槭裁从械讱饽苁者@么多其他專科醫(yī)院都看不了的病人,雖然有些患者不是我專業(yè)的疾病,但是我們有一個隨時可以調動的團隊,其他專業(yè)的團隊能過來及時幫我們解決問題。我一直覺得我們不單單是神經(jīng)內科大夫,我們同時需要掌握消化、心血管、呼吸等基本臨床技能。”

多學科診療模式的必要與流程

病人到一定年齡,大概率會有多器官出現(xiàn)多種疾病,這種疾病之間互相影響,同時不同的藥物對不同疾病之間也會有影響,所以盡量優(yōu)先選擇一個能治療主病,又不會加劇其他病的最佳方案。

孫永安所在的病房收治的慢性病居多,占比80%——90%。比如,腦血管病、癲癇、神經(jīng)系統(tǒng)脫髓鞘疾病、運動神經(jīng)元病、多系統(tǒng)萎縮、帕金森病、癡呆等,都是慢性病。

如果一個患者合并多種疑難重癥疾病,我們一般會預定一個時間,通過醫(yī)院的專門協(xié)調部門,對需要解決的臨床專科的專家們發(fā)出邀請,專家們會在約定時間之內過來,根據(jù)訴求,了解病人臨床資料,結合化驗影像學,提出一個適合病人的中肯意見。這個過程中,孫永安他們就是一個MDT 的模式——不同專家之間,四五個科室,一起討論,最后匯總到孫永安這里,得出一個綜合的對病人有利的整治方案。

醫(yī)學本身就是多學科診療模式

MDT,應該說是一個醫(yī)療底色,因為只有兒童病才會大概率沒有基礎病,成人病患隨著年齡的增長,基礎病增多,多學科診療是必然。

孫永安提到了一個近年相對增多的現(xiàn)象,病人的焦慮心理,影響到了軀體功能。比如,有病人吃睡都不好,胸悶、消化不良、心慌、失眠、全身無力、手疼,上網(wǎng)查到一個運動神經(jīng)元病,一看癥狀,自己都吻合,就以為得了這病。其實,是焦慮引起的“軀體化的癥狀”。再比如,病人頭疼的會懷疑自己長了腫瘤,然后會反復求證,其實已經(jīng)成了因為這個病導致的一個心理疾病了。

類似這種焦慮的患者,會輾轉很多科室,做各種檢查,卻不一定接受醫(yī)生給出的治療方案。孫永安說:“其實,我可以判斷90%甚至以上伴有三種以上癥狀的患者,病人并不是他擔心的那個病,而就是一個焦慮狀態(tài)。如果病人能接收神經(jīng)心理專家的診治,吃藥就能改善,但是人的心理是很復雜的。所以我要通過一些證據(jù)先來證明,排除他認定的那個病,再進一步治療。”

另外,還有很多頭暈的患者,早期并不了解有一個疾病叫耳石癥,一頭暈天旋地轉,任何藥物效果都不好,其實通過手法復位就好了。近10 年來,通過講課、培訓等知識普及,孫永安欣慰地看到誤診率在斷崖式下跌。

為患者家庭提供多種選擇

一個病人的治療方案取決于病情,孫永安說,“其實還會相對客觀地為考慮患者家屬的感受。”

比如,有些老人已經(jīng)多器官衰竭了,腎臟也不好,心臟也不好,如果呼吸又不好,需要上呼吸機的時候,在追求醫(yī)療無缺憾的同時,還需要考慮到人文相關:“作為醫(yī)生來講,我們希望救治病人,希望救治成功每一位患者,但是也需要考慮患者的感受,充分說明各種預后,例如一些年老,合并多種并發(fā)癥的患者,如果家庭不富裕,需要和患者家屬交代清楚,因為上機一個月可能幾十萬就花掉了,家庭的經(jīng)濟條件是否能應付?這種決策不單單和醫(yī)療相關,還涉及到很多方面,包括患者的預后,患者家屬的經(jīng)濟承擔能力等等,這是我們沒有辦法幫病人做決定的,我們能做的,就是給家屬提供相對客觀具體的幾種選擇方案,由家屬選擇,不要誤導人家。”

公益——醫(yī)者仁心之“選”

在孫永安教授任職的相關專業(yè)委員會的社會職務中,中國老年保健協(xié)會阿爾茨海默病分會(ADC)副主任委員兼秘書長,是一個相對重要又醒目的坐標。在這里,孫永安幾乎消耗了工作之外的大部分時間,執(zhí)著于此,不得脫、不能脫也不想脫。多年下來,專業(yè)知識普及、公益推廣模式、對應渠道、助力政策推進等方面,孫永安儼然已是醫(yī)學專家之外的另一個領域的公益專家。因為他篤定地認為:相關醫(yī)學的公益推廣,至關重要,是未來全民健康和醫(yī)學進階的堅實底座。

孫永安說,“做公益是一個自然而然的過程,給老百姓講科普沒有求任何東西。”讀博士時,孫永安導師的專業(yè)是阿爾茨海默病,老師會帶著他去講一些科普。一開始,老師講課,學生做幻燈片,時間長了,學生也要講了。工作以后資源多了,也接觸到各種各樣的基金會,包括自身的協(xié)會,這幾年孫永安的公益推進有了全速氣勢。

“我們中國老年保健協(xié)會阿爾茨海默病分會是國內最早的從事阿爾茨海默病的,最初我是個委員,那時候跟著我們的前輩們做事,跟著跑腿,現(xiàn)在做副主委兼秘書長,就要更多地組織專家和活動,進行科普和義診等。”

每年9 月21 日是“世界阿爾茨海默病日”,而每年9 月孫永安他們都會發(fā)起記憶主題相關的公益活動,通過大量媒體的報道,啟動9 月甚至全年的認知相關的公益計劃,例如每年9 月啟動記憶行系列主題活動。與韓紅基金會合作,設計并發(fā)放記憶包裹;拍攝醫(yī)學短視頻宣傳科普;做線下義診等現(xiàn)場活動;請一些有影響力的名人作代言宣傳認知障礙相關疾病;與頭條等新媒體合作,通過高科技手段定位,盡快找到走失的老人;與人口福利基金會合作,設計并發(fā)放黃手環(huán);與人民日報社《健康時報》一起,設計問卷并作中國阿爾茨海默病患者生存現(xiàn)狀的調查及發(fā)布;應衛(wèi)健委相關部門的邀請,與專家們一起,起草總結“阿爾茨海默病核心提示”……

中國老年保健協(xié)會阿爾茨海默病分會是2002 年經(jīng)民政部批準的中國老年保健協(xié)會的全國性分支機構,系國際阿爾茨海默病協(xié)會(Alzheimer’s Disease International,ADI)在國內的唯一正式成員。協(xié)會成員大部分是認知領域的相關專家教授,沒有專職的工作人員,大家都是利用自己業(yè)余的時間,做了大量的公益活動。孫永安作為協(xié)會的秘書長、副主任委員,幾乎是手腳并用、連踢帶打,什么都做。無任何商業(yè)目的,單純科普,如此傾心用力,醫(yī)者仁心已是本分,紅塵素心更是活法兒。

援藏及未來,大醫(yī)精誠之“守”

孫永安說,“其實行醫(yī)每天都接觸不同的人物,看到太多的病痛,但我是最不會訴說的一個人”。其實,這句話特別傳神——滾滾紅塵,橫看成嶺側成峰,都是故事;把行醫(yī)日常看成故事,是觀察者的冷靜視角;以自己的專業(yè)優(yōu)勢,全力以赴推動故事發(fā)展、演繹出相對好的結果,是主角設定。孫永安并非不會講故事,而是在人間戲劇中,用專業(yè)行動力講故事。

曾經(jīng)想當警察的醫(yī)生

孫永安學醫(yī)最初屬于“被動型”,父親覺得當醫(yī)生是榮耀。而血氣方剛的孫永安自己想當警察,主持正義、實現(xiàn)英雄夢。最終,孫永安還是選擇了學醫(yī),時間長了,習慣了,也喜歡了。

“學醫(yī)跟很多職業(yè)不一樣,不適合經(jīng)常跳槽、換專業(yè)等,必須在這一條道上走到黑,而且你要不斷積累。我現(xiàn)在就常和學生說,當醫(yī)生無法走捷徑,不需要你多么聰明,但是需要你很勤奮,需要你不斷的積累,在北大醫(yī)院這樣的一個平臺上,你每天進步一點點,幾十年下來,你就是全國知名的專家。”孫永安就這樣,本科、保研、博士,畢業(yè)后留在北大醫(yī)院工作,經(jīng)過住院醫(yī)師,住院總醫(yī)師的培訓,2006年任主治醫(yī)師,2010 年任副主任醫(yī)師,2019 年任主任醫(yī)師。孫永安悠然自嘲:“這跨度也不小,年資也挺高的,現(xiàn)在是老大夫了……”

耶魯與西藏,各有成長

其實,孫永安的講述又跳過了自身經(jīng)歷中的“故事性”——

2013 年——2014 年,他在美國耶魯大學做訪問學者,深入研究讓他在國際權威雜志J NEUROSCIENCE 發(fā)表了有影響力的學術論文。

2017 年7 月——2018 年8 月,他作為第三批“組團式”援藏醫(yī)療隊成員,在西藏自治區(qū)人民醫(yī)院神經(jīng)科擔任科室主任。作為首席專家中的一員,孫永安參考北京大醫(yī)院的發(fā)展方向,結合科室的實際情況,制定了一個長期的發(fā)展規(guī)劃。為西藏“打造一支帶不走的醫(yī)療隊”夯實了基礎。

孫永安說:“我珍惜在西藏的每一天,努力用自己的知識和技術,為當?shù)氐睦习傩斩嘟鉀Q一些實際問題,能為西藏的建設發(fā)展和西藏人民的健康做一些綿薄貢獻,青春無悔!”在藏期間,不僅培養(yǎng)了學生,救治了患者,還帶動了高原神經(jīng)醫(yī)學科研的發(fā)展。帶領西藏自治區(qū)當?shù)貓F隊發(fā)表了6 篇以上的論著。

三個詞形容自己

請孫永安用三個詞形容自己,他首選了“踏實”。孫永安的確給人“靜水深流”的穩(wěn),他說自己不聰明但勤奮,愿意一條道走到黑。

第二個詞,他選了“善良”。孫永安言語中,不僅有病人的痛苦,還有病人家人的痛苦,更有老百姓的健康未來。

第三個詞,他選了“堅守”。醫(yī)生的處境、待遇,全社會有目共睹。然而,也正是在外界喧喧鬧鬧之時,有人“但誠一念守其中”,彌足珍貴。

【記者手記】

采寫孫永安并不是因為去北大醫(yī)院問診,而是H 立方研究所(CUBIC H LAB)的推介——“他是病人特別信賴的好醫(yī)生!”

H 立方研究所,是一個專注于醫(yī)療健康領域的社會公益?zhèn)鞑サ钠放疲麄冋f要“以人文精神觀照醫(yī)療健康,做聽得懂的健康科普,寫看得見的人文醫(yī)者,推用得到的醫(yī)療科技。致力于推動和提升個體、家庭和社會的健康與福祉。”

我問:“能做到嗎?”

他們答:“作為個體的我們,每個人身后都有一個家庭,無數(shù)個家庭組成了我們的社會。幫助一個人就是幫助了一個家庭,讓無數(shù)個人和家庭的健康因此而受益,就是我們整個國家和社會的共同福祉。微光雖小,聚沙成塔。”

想一想,特別對。不用等我們老了,現(xiàn)在誰家里沒有老人、孩子,平心而論:“不論是主觀還是客觀因素,您覺得看病難嗎?”

愿我們一起努力,讓老百姓懂更多醫(yī)學常識,未病之時能有敏銳反應;讓老百姓能了解更多醫(yī)生,得病之時不致亂了方寸……

逐漸完善的明日醫(yī)療,一定會到來。

手機掃碼關注《北廣人物》公眾號