論股東派生爭議的可仲裁性

——基于31 起以有效仲裁協議排除法院主管的典型案例分析

鄭海黎

一、案例映射:股東派生爭議訴訟處置機制的困境

《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)引入股東派生訴訟作為中小股東特別保護機制。通常情況下,當董事、監事、高級管理人員違反法律或者章程規定、存在侵害公司利益的不當行為,或者第三人侵權導致公司權益受損,且公司怠于或拒絕追究該侵權方的法律責任時,其他股東作為利益相關者,可以在特定情況[1]此處的特定情況,指中小股東在提起代表訴訟之前,應當完成對董事會或者監事會的先訴請求(pre-suit demand),一般來說,原告應當先向公司提出請求,即要求公司就所訴稱的錯誤行為提起訴訟。只有在公司自己沒有提起訴訟而又沒有正當理由時,才允許股東提起本來屬于公司的訴訟。這是啟動股東代表訴訟十分重要的前置程序。參見施天濤:《公司法論》(第3 版),法律出版社2014 年版,第460 頁。下,直接向法院提起股東派生訴訟,以維護自身的合法權益。[2]派生訴訟具有代位性(即原告股東代公司之位對侵害公司權力之人提起訴訟)與代表性(即原告股東代表其他未起訴股東提起訴訟),僅稱代表訴訟或代位訴訟難免顧此失彼。民訴法規定了代表人訴訟,合同法規定了債權人代位權訴訟,這兩種訴訟與股東代公司起訴在本質上大相徑庭,稱為股東代表訴訟或代位訴訟極易與之混淆。股東的派生訴權系由公司的原始訴權衍生而來,故稱為派生訴訟更為適宜。參見胡濱、曹順明:《股東派生訴訟的合理性基礎與制度設計》,載《法學研究》2004 年第4 期,第92 頁。訴訟是解決公司派生糾紛的常態化機制,卻不能涵蓋股東派生爭議處置的全部情形。若公司作為當事方簽訂了有效的仲裁條款,約定相關糾紛應當提交仲裁,當公司怠于或拒絕行使仲裁請求權時,代為維權的股東將陷入尷尬、不利的處境:如果股東選擇《公司法》第149 條和第151 條[3]《公司法》第149 條:“董事、監事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。”《公司法》第151 條:“董事、高級管理人員有本法第149 條規定的情形的,有限責任公司的股東、股份有限公司連續一百八十日以上單獨或者合計持有公司百分之一以上股份的股東,可以書面請求監事會或者不設監事會的有限責任公司的監事向人民法院提起訴訟;監事有本法第一百四十九條規定的情形的,前述股東可以書面請求董事會或者不設董事會的有限責任公司的執行董事向人民法院提起訴訟。監事會、不設監事會的有限責任公司的監事,或者董事會、執行董事收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟,或者自收到請求之日起三十日內未提起訴訟,或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的,前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益,給公司造成損失的,本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。”,代表公司向法院起訴侵權方,將會違反公司與相對方簽訂的仲裁條款,使公司處于不守約、不誠信的窘迫狀態,同時也會面臨法院以存在有效仲裁協議為由駁回起訴的危險;如果依據公司訂立的仲裁條款,直接將有關糾紛提交仲裁,根據《中華人民共和國仲裁法》(以下簡稱《仲裁法》)第4 條[4]《仲裁法》第4 條:“當事人采用仲裁方式解決糾紛,應當雙方自愿,達成仲裁協議。沒有仲裁協議,一方申請仲裁的,仲裁委員會不予受理。”,股東應當是仲裁協議的一方當事人,或者至少曾經做出過接受仲裁的意思表示,并與對方當事人達成以仲裁機制解決糾紛的合意。但事實上,并未參與訂約過程的股東,常常會因仲裁意愿的缺乏,被仲裁庭拒之門外。中小股東既不能選擇股東代表訴訟維權,也不能向仲裁庭請求仲裁,依靠私力救濟更是天方夜譚,而往往公司所訂立的協議,與股東利益得失攸關。此時代替公司維權的股東,出路在何方?

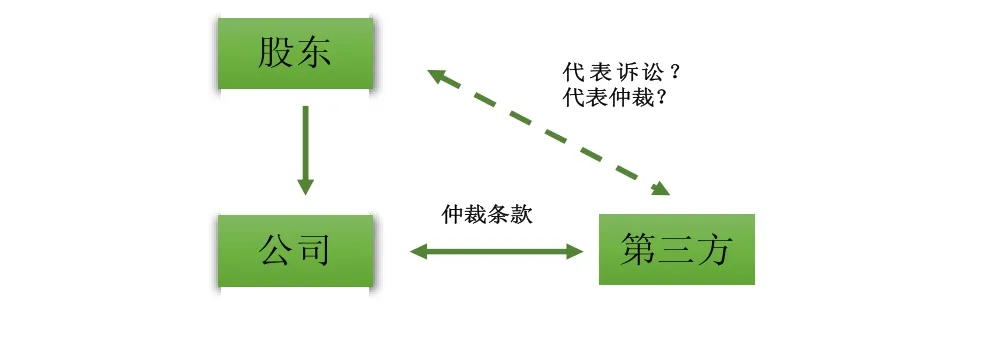

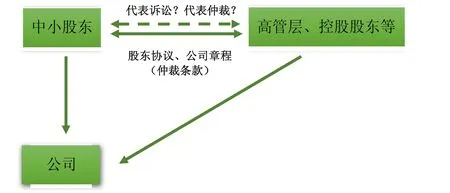

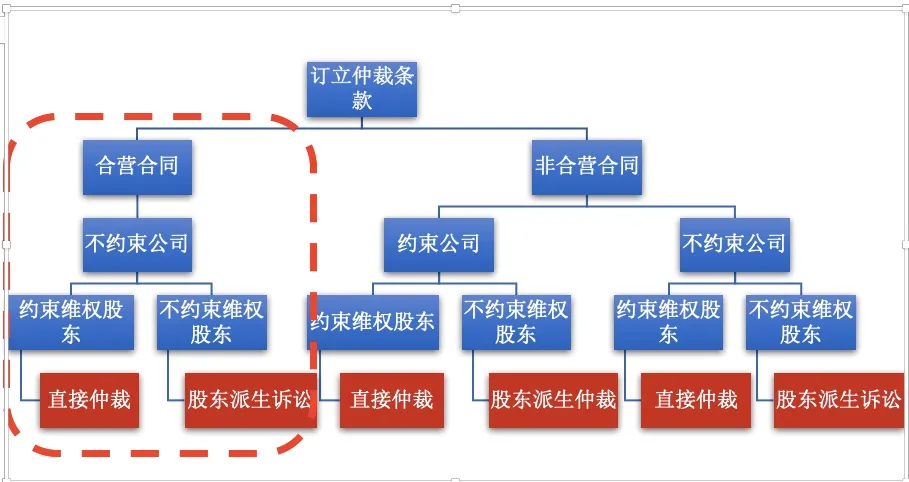

正本清源,問題的關鍵在于回應:公司作出仲裁意思表示,其效力應否延伸至股東,使代位求償的股東也享有與公司相當的仲裁請求權。易言之,公司的仲裁權利可否由股東代為行使?目前存在有效仲裁協議、導致一方提出對股東派生訴訟主管權異議的情形,可概括為以下兩種:一是公司和外部第三方在爭議發生前訂立了有效的仲裁條款(見圖一);二是公司內部章程、合資合同等公司設立協議中確約定了以仲裁作為爭議解決機制(見圖二)。

圖一 公司與第三方訂立仲裁條款[5]圖示說明:在此種情形下,仲裁協議由公司和第三方之間簽訂,但是在爭議發生時,公司沒能及時行使仲裁請求權,維護自己的合法權益。此時,股東在代替公司維權時,是否也應當像公司一樣,向約定的仲裁庭申請仲裁?抑或是脫離仲裁協議約束,作為一個獨立的個體,向法院提起股東代表訴訟,而無視公司簽訂的仲裁條款?

圖二 股東合營協議或公司內部章程中訂立仲裁條款[6]圖示說明:當股東間訂立仲裁條款時,仲裁協議的簽訂主體是公司股東,實踐中該情形多數存在于股東成立合營公司或者合作公司時,在合營合同或合作合同中,約定仲裁作為爭議解決方式;當公司內部章程中訂立仲裁條款時,根據《公司法》有關規定,有限公司的章程需要全體股東簽名,此時股東是締約方之一。股份公司不需要全體股東及后續購買股份加入的股東簽名,此時股東很可能并未作出仲裁的意思表示。

上述兩種情形下,公司或作為締約方,直接作出仲裁的意思表示;或間接處于仲裁協議的約束范圍之內,享有仲裁請求權。當股東代表公司請求救濟時,即出現訴訟和仲裁主管權相互博弈的局面。

(一)司法視閾:仲裁適用的裁判分歧

探究當前31 起以有效仲裁協議排除法院主管的典型案例可以發現,當前法院對此類案件的處置結果相互矛盾。裁判理由不一而足(見圖三)。概括而言,司法裁判分歧可以歸納為以下層面:

圖三 股東派生爭議法院處置分歧

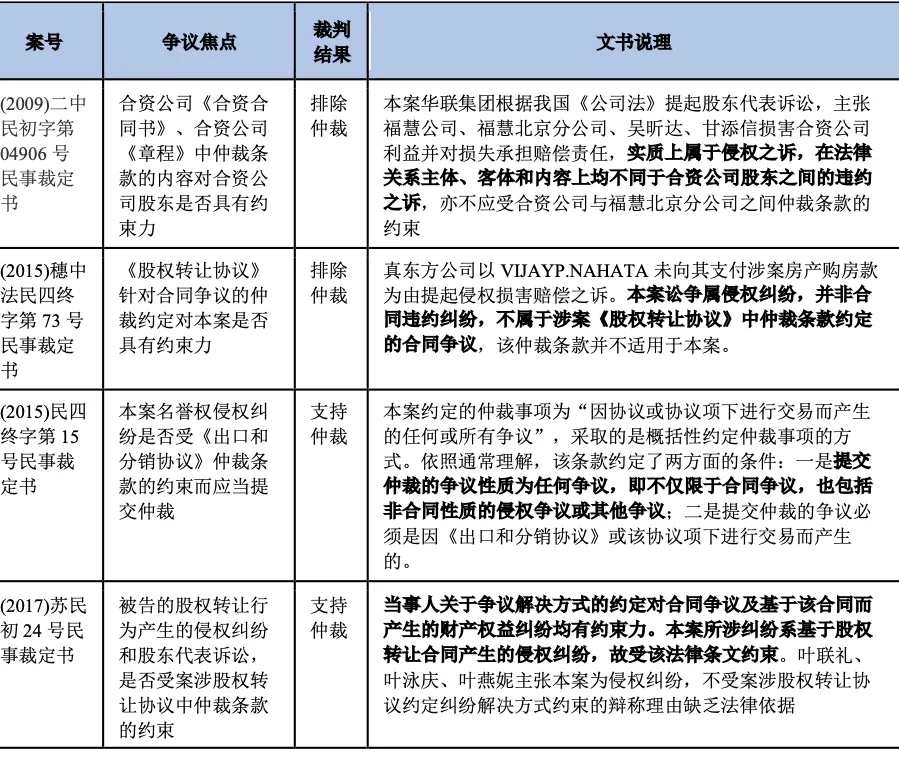

表一 公司仲裁協議對股東效力的典型裁判

第一,仲裁協議對股東的效力不明。股東派生爭議的傳統解決路徑是中小股東在救濟無門的情況下,向法院起訴,訴訟主管為常態。當公司訂立有效仲裁條款時,公司主張權利當屬仲裁審理范疇之內。問題在于,股東代為維權時,仲裁是否也具有排除法院主管的效力?分析上述以有效仲裁協議排除法院主管的典型案例,法院對該問題的分歧顯而易見(見表一):當存在有效仲裁協議時,股東提起代表訴訟而相對方提出主管權異議,法院或以程序利益為立足點,認為股東只是代表公司提起訴訟、進行維權的代位者,并非在本質上擁有訴權,應當保障公司的意思自治得以實現,兼顧仲裁協議相對方的程序利益;或本著合同相對性原則,認為股東并非公司仲裁協議的簽訂方,在提起股東代表訴訟時,股東和仲裁協議的相對方之間并無仲裁約定,公司簽訂的仲裁協議不能約束作為仲裁協議第三方的公司股東,且根據《公司法》第151 條規定的股東代表訴訟,是中小股東享有的法定訴權,不能通過約定仲裁作為爭議解決方式予以排除。由此,在關于公司仲裁協議能否約束股東的問題上,司法裁判觀點相互沖突。

表二 侵權糾紛適用公司仲裁協議的典型裁判

第二,可仲裁的派生爭議類型不清。通常情況下,當事人以存在仲裁協議為由,提出主管權異議的案件,法院應當在先行審查仲裁協議有效性的基礎上,進一步審查爭議事項是否在仲裁條款的約定范疇之內。反觀現有案件,仲裁協議有效性的判定幾無爭議自不待言,在仲裁條款適用的爭議類型上,各法院的意見大相徑庭(見表二)。股東派生爭議案件中,仲裁條款基本采“本合同項下的一切爭議均適用仲裁條款”的概括性約定,但對“一切爭議”的解讀,不同法院觀點迥異:部分法院認為,公司約定的仲裁條款僅限于違約糾紛,中小股東提起代表訴訟主要針對外部第三人及公司內部董事、監事、高級管理人員的侵權行為,無法適用公司針對“合同違約”所約定的爭議解決條款;另有部分法院認為,仲裁協議作出概括性約定的本意,即一切基于合同產生的爭議,簽約雙方都能訴諸仲裁解決糾紛,發揮仲裁高效、保密和快速等優勢條件,規避拖沓、繁雜和高成本的訴訟程序。在合同履行進程中,對手方既可能違約,也可能侵權,只要是與合同權利義務相關,都應當依照公司簽訂的仲裁協議提起仲裁。當違約責任與侵權責任發生競合,即使選擇以侵權為由提起訴訟,仍應當受到仲裁條款的約束,不能允許當事人通過事后選擇訴因而逃避仲裁條款的適用;提起訴訟時,增列了未簽訂仲裁協議的其他當事人,也不影響有仲裁協議雙方的相關糾紛適用仲裁程序。[7]洋馬發動機(上海)有限公司等訴廈門豪嘉利商貿發展有限公司名譽權糾紛管轄權異議案,最高人民法院(2015)民四終字第15 號民事裁定書。

(二)立法視閾:仲裁引進的制度困局

股東派生爭議主管權的界定上,訴訟和仲裁上演的是“零和游戲”。對股東派生爭議的解決,雖然已有部分法院認可公司簽訂的仲裁條款對提起派生訴訟的股東具有約束力,由此肯定了仲裁優先。在立法層面上,《公司法》和《仲裁法》中均無條文明確規定仲裁庭有權對股東派生爭議行使主管權。易言之,能否適用仲裁機制解決股東派生爭議,我國法律對此處于空白狀態,并無回應。在審理此類案件時,大部分法院仍舊沿用《公司法》關于股東代表訴訟應當向“法院”起訴的規定,嚴格依照第151條,將案件主管權框定在法院。[8]大陸法系的法律邏輯和法律實踐表明了實體權利的存在和救濟對立法的依賴關系,換句話說,一種權利受到侵害時是否可以得到司法力量的救濟,甚至權利是否存在,本身都在很大程度上有賴于立法在整個法律體系中給予這種權利一個明確的位置,這樣這種權利才成其為一種法定的權利,也才能獲得一個明確的請求權基礎,從而實際地受到法律的保障。參見錢衛清:《公司訴訟:司法救濟方式》,人民法院出版社2006 年版,第115 頁。通過否認仲裁條款對涉案糾紛的類型或當事人具有約束力,排除仲裁的主管權,即使涉案仲裁條款本身,完全符合《仲裁法》第16 條[9]《仲裁法》第16 條:“仲裁協議包括合同中訂立的仲裁條款和以其他書面方式在糾紛發生前或者糾紛發生后達成的請求仲裁的協議。仲裁協議應當具有下列內容:(一)請求仲裁的意思表示;(二)仲裁事項;(三)選定的仲裁委員會。”規定,并不存在無效事由。法院的排斥態度,從北京華聯集團投資控股有限公司訴福慧網絡科技(上海)有限公司等損害公司利益賠償管轄(主管)權異議案[10]北京華聯集團投資控股有限公司訴福慧網絡科技(上海)有限公司等損害公司利益賠償管轄權異議案,北京第二中級人民法院(2009)二中民初字第04906 號民事裁定書。此處“管轄權異議”案由系法院誤用,根據《北京市高人民法院關于印發〈管轄權異議上訴案件審理工作規范(試行)〉、〈指定管轄案件審理工作規范(試行)〉的通知》第2 條定,當事人以雙方訂有仲裁協議(條款)或其他案件不屬于法院主管的情形為由,提出管轄權異議,一審法院不應以轄權異議審理。的裁判說理中,可見一斑。本案中,華聯公司與第三方福慧北京分公司之間簽訂了《工程合同書》,其中明確約定:“雙方如發生爭議……任一方均可向中國國際經濟貿易仲裁委員會北京總會申請仲裁”;此外,華聯公司的《章程》中也規定“凡因本章程的解釋或履行或與本章程有關而引起的任何爭議、爭論或索賠……任何一方有權將該等爭議、爭論或索賠提交香港國際仲裁中心進行仲裁”兩個仲裁條款,均指向“任何爭議”,法院裁判時僅以簡單一句“(本案)實質上屬于侵權之訴,在法律關系主體、客體和內容上均不同于華聯公司股東之間的違約之訴”,就駁回被告主張仲裁的異議。更費解的是,本案中另涉及董事、高級管理人員侵犯公司權益,法院對此卻認為“《章程》中仲裁條款的內容,僅對華聯公司的投資者即股東具有約束力,不能約束(副總經理)甘添信和(總經理)吳昕達”。對此,《公司法》第11 條[11]《公司法》第11 條:“設立公司必須依法制定公司章程。公司章程對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有約束力。”明確規定,公司、股東、董事、監事、高級管理人員都應當受到公司章程的約束。[12]公司章程是董事、監事、高級管理人員的行動指南,他們在履行職責時應當遵守公司章程的規定。如果他們在執行職務時違反了公司章程的規定,給公司或者股東造成損失,應當對公司或者股東承擔損害賠償責任。參見施天濤:《公司法論》(第3 版),法律出版社2014 年版,第134 頁。而總經理顯然應屬高級管理人員之列。法院以悖法的解釋否認仲裁協議效力,排除仲裁機制的適用,邏輯無法自洽,更難以令人信服。

之所以部分法院對待仲裁主管權如此“苛刻”,為股東派生爭議中仲裁條款的適用設置了極高的門檻——不僅要求股東必須是仲裁協議的簽署方,而且涉案糾紛只能是違約糾紛,其原因可能在于,法院不愿冒“造法”之風險,在沒有法律確切規定的情況下,為股東派生爭議的解決“另辟蹊徑”。一般認為,我國偏向于大陸法系國家,裁判多以成文法為準,法官沒有像英美法系的法官一樣“造法”的權力,更無法對案件自由心證,依法判決是對我國法官司法素養最基本的要求。因此,法官市級規管在遇到存在仲裁協議的股東派生爭議案件時,總會想方設法從各個角度為仲裁主管設限。追根究底,問題在于當前我國立法中并未明確肯定股東派生爭議的可仲裁性:一方面,《仲裁法》及相關解釋和裁判指引,對股東派生爭議的仲裁主管權只字未提,這使得適用仲裁機制喪失了最直接的根基;另一方面,《公司法》第151 條規定股東派生爭議應當“向人民法院提起訴訟”,這很容易給法院和當事人造成誤解,認為股東派生爭議屬于法院專門主管。[13]因為《公司法》的表述為“向人民法院提起訴訟”,此處法律明確的股東可請求對象只有法院一個爭議解決機構。究竟仲裁機構能否享有對股東派生爭議的主管權?立法者對此并未明確表態。這種模棱兩可的局面,導致法院在面對股東派生爭議案件時總會傾向于否定仲裁。

二、邏輯基點:從訴訟到仲裁的理論證成

針對司法裁判在股東派生爭議主管權層面的分歧,選擇訴訟還是仲裁,關鍵在于哪一路徑能與法律體系相契合,并實現邏輯自洽。若引進仲裁機制解決股東派生爭議,必須回應:未作出仲裁意思表示的股東,是否同樣受到公司訂立的仲裁條款的約束。換言之,該仲裁條款的效力是否當然延伸到維權的股東身上,進而賦予其仲裁請求權。

(一)利益相關者理論之股東的隱性意愿

德國學者卡爾·拉倫茨(Karl Larenz)曾言,法人是通過私法行為設立的長期存在的人的聯合體或組織體,其本身是與其全體組成人員和管理人員互相分開的實體,通過其機關的行為取得權利并履行債務,由此發揮自己的作用并參與法律交往。[14]參見[德]卡爾·拉倫茨:《德國民法通論》,王曉曄等譯,法律出版社2003 年版,第184 頁。在一定意義上,公司是法律的產物,是一種法律的擬制,其本身并不具有思維能力、表達能力和行動能力。在現代市場環境中,公司之所以能夠作為一類重要的市場主體進行交易活動,是因為在這個龐大的機器內部,有完整的決策、執行和監督等機構運作,來幫助公司順利參與市場合作、競爭和交易。公司的組織機構有如人之大腦,公司的一切意思和行為均產生于公司的組織機構。[15]參見施天濤:《公司法論》(第3 版),法律出版社2014 年版,第5 頁。股東大會作為公司的最高權力機構,是公司組織機構的核心,甚至可以說,公司的意志,很大程度上正是股東大會意志的寫照。公司訂立仲裁條款,雖然是以公司的名義,但追根究底,公司所作所為代表的是背后股東的意志。也即,當公司與第三方約定仲裁作為爭議解決方式時,公司的仲裁意愿是顯性的,隱藏于幕后的本質卻是股東仲裁意愿的表達。不管仲裁條款以何種形式存在,[16]即前已述及關于公司訂立仲裁條款的兩種形式:對外與第三人約定仲裁;對內于章程或合資合同等公司設立協議中約定仲裁。而股東(至少并非全體股東)并未明確作出接受仲裁的意思表示。即便部分股東未能親自作出明確的意思表示,只要其未通過股東大會異議程序表示反對,都應當肯定其潛在的接受仲裁的隱性意愿,否則公司意志與股東意志相分離,“看不到法人背后的自然人,忽視法人人格的派生性[17]鄧輝:《公司法的政治功能——基于公司法律特征的政治分析》,載《政法論叢》2015 年第5 期,第5 頁。,”將直接動搖公司法人人格的根基。換言之,此時股東的仲裁意愿被推定出來。

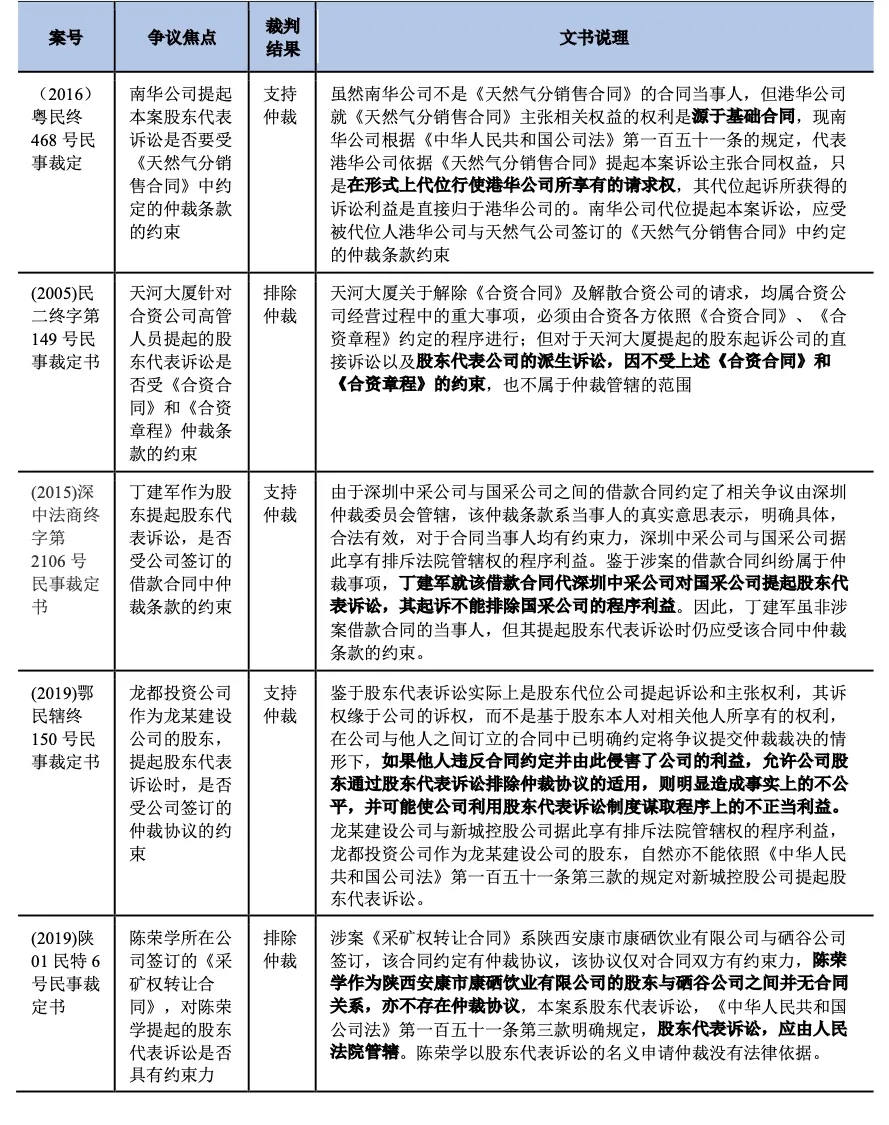

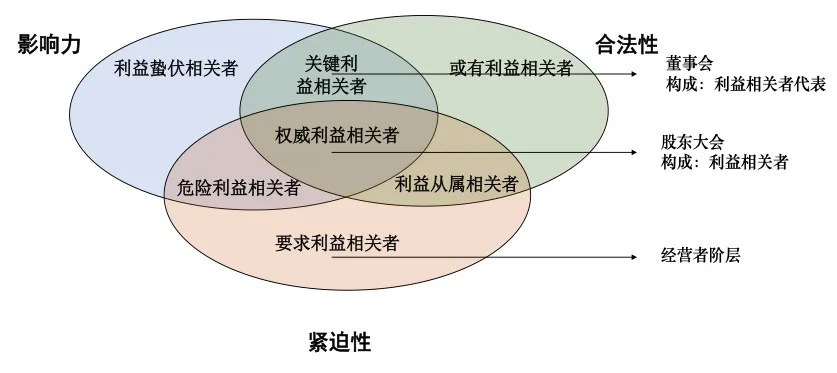

退而言之,即便認為股東只要沒有在行動上作出具體的意思表示,就不能認定股東為默示締約方,美國著名的股東派生仲裁案——所羅門案——所闡述的利益相關者理論,亦能正當化股東的仲裁請求權。根據利益相關者模型(見圖四),股東作為公司出資方,與公司休戚與共、利益攸關,處于“權威利益相關者”地位;出資較少的“邊緣股東”,也至少屬于“關鍵利益相關者”,因此能夠在合法性基礎上對公司施加不同程度的影響力。就股東派生爭議而言,股東雖未明確簽署仲裁協議,但股東的利益與公司是否在權利受損時提起仲裁直接相關,股東索賠以公司本應享有的仲裁請求權為基礎,最終利益直接歸屬于公司。即便股東沒有在仲裁協議上簽字,仲裁協議的效力仍能通過“利益密切相關”延伸到股東身上,股東在程序上代替公司,卻不改變公司作為法律關系主體的本質。股東向董事或第三方提出的索賠不是他(或她)自己的,而是公司的。公司是訴訟的必要當事人,沒有它,案件就無法繼續進行。股東充其量只是名義上的原告。訴爭所得歸公司所有,公司也受到裁判結果的約束。訴訟的核心是公司索賠。[18]See In Re Salomon Inc Shareholders' Derivative Litigation,United States District Court for the Southern District of New York September 28 (1994) .在佛山市順德區南華投資有限公司與佛山市天然氣高壓管網有限公司買賣合同糾紛案[19]佛山市順德區南華投資有限公司與佛山市天然氣高壓管網有限公司買賣合同糾紛案,廣東省高級人民法院(2016)粵民終468 號民事裁定書。中,法院裁判也有類似論述,即認為股東只是在形式上代位行使公司所享有的請求權,訴訟利益最終仍是歸屬于公司,股東代位提起訴訟,應受公司簽訂的仲裁條款的約束。

圖四 公司治理體系下的利益相關者模型

(二)訴訟擔當理論之締約方的合理期待

股東“代表”公司尋求救濟,本質是在以公司為主體的實體法律關系下,股東為了公司的利益,暫時性取代公司的法律地位,在程序上獲得爭議解決的適格當事人地位。在此種情形下,股東介入到公司與仲裁協議相對方的法律爭議當中,僅在程序上發揮代位作用,并不改變實體法律關系。相應地,股東必然受公司原本所屬的法律關系的約束,應按照協議約定的方式解決糾紛。在股東派生仲裁語境下,公司作為仲裁協議的訂立方,不得隨意對協議中約定的仲裁解決機制進行變更,即使公司不愿或者不能追究侵權方的法律責任,股東出于自己利益的考量代為追究時,也不能無視公司承諾仲裁作為爭議解決方式的約定,徑行向法院提起訴訟,否則公司將被置于不守約、不誠信的尷尬境地,抹煞了締約雙方約定仲裁的初衷。換言之,仲裁協議本質是合同,適用合同相對性要求。股東代表公司向仲裁協議相對方提起仲裁,并未突破仲裁條款的相對性,僅僅是對爭議解決主體作出了彈性化解釋,使股東在緊急且必要的情況下取得公司在程序法律關系中的地位,“代表”公司維權,不改變公司有且僅有的仲裁請求權的本質。

當事一方簽訂合同時,即假定對方能嚴格遵守約定、履行合同,使己方能按照預期獲取特定利益。這種利益,即合同當事雙方“公平合理的期待”(fair and reasonable expectation)。[20]“公平合理的期待”原則是在“期待利益”制度基礎上發展而來的,該原則要求以合同當事人的合理的利益來推定當事人的意圖。國外的一些仲裁庭或法院常將“公平合理期待”作為依據,考察當事人的期望及這種期望的公平合理性,并參考具體案件的各個方面,以確定當事人的期望是否公平合理,進而確定仲裁協議效力范圍的問題。參見劉曉紅:《仲裁協議效力擴張:是理論,還是實踐?》,載《中國律師》2004 年第4 期,第56 頁。公司與相對方約定仲裁而不是訴訟作為爭議解決途徑,一定是仲裁更契合雙方利益之所在,例如回避訴訟給公司股價、聲譽帶來的負面影響;盡可能快速地解決糾紛,降低時間成本。[21]對股東代表訴訟與股票價格關系的實證研究表明,雖然股票價格在訴訟公告后會有所下降,但在訴訟終止后股票價格不會相應上漲,即使公司勝訴。See Daniel R.Fischel & Michael Bradley,The Role of Liability Rules and the Derivative Suit in Corporate Law:A Theoretical and Empirical Analysis,71 CORNELL L.REv.261,282-83 (1986).股東代替公司提起派生程序維權,只是在程序上取代公司成為名義上的參與者;如果允許僅扮演“程序替代者”的股東變更雙方的仲裁意愿,無疑是對實質性程序參與當事人——公司與締約相對方的不尊重,結果不僅使締約雙方訂立仲裁條款的初衷和努力落空,更間接損害雙方的期待利益。對此,《廣東省深圳市中級人民法院關于審理股東代表訴訟案件的裁判指引》第3 條首次明確:“公司與他人有書面仲裁協議,股東就仲裁協議約定的仲裁事項對他人提起股東代表訴訟的,人民法院應不予受理。”深圳中院在隨后作出的說明中明確談到,規避仲裁協議會造成事實上的不公平,并可能使公司利用代表訴訟制度謀取程序上的不當利益。[22]《深圳市中級人民法院〈關于審理股東代表訴訟案件的裁判指引〉》,2015 年10 月15 日深圳市中級人民法院審判委員會民事行政執行專業委員會第14 次會議討論通過。該規定認可并明確了中小股東有權替代公司行使仲裁請求權,使仲裁與訴訟并駕齊驅,成為中小股東代表公司維權的全新路徑,這一機制因此又被稱作“股東派生仲裁”[23]參考股東代表訴訟的界定,派生的意思是股東的訴權是從公司的訴權中派生出來的,并非股東的固有權利。代表的意思是股東只是在程序上作為代表公司的“工具”,代替公司行使訴訟或者仲裁請求權。形象來說,派生就是當一個人(甲)因為在另一個人(乙)處有利益而代表該另一個人請求救濟,但他不是后者(乙)的決策者。原告的權力是從乙處產生出來的,因為他聲稱乙遭受了損害,要為他請求損害賠償。派生訴訟或仲裁可以針對公司外部的第三人提起,但是典型的派生訴訟或者仲裁都針對公司內部的人,是公司小股東狀告掌握公司權力的董事或者控股股東,稱其損害了公司的利益,要其向公司賠償損失。參見朱錦清:《公司法學》(下),清華大學出版社2017 年版,第233 頁。。

三、運行機理:股東派生仲裁適用路徑的闡明

理論證成股東派生爭議的可仲裁性,在宏觀層面上為仲裁機制的引入提供合理性;結合實踐探析股東派生仲裁的適用情形,則在微觀層面上消減仲裁機制適用的分歧和障礙。股東代表訴訟主管權異議案中暴露的裁判爭議點,主要反映為股東派生爭議的糾紛類型不明、仲裁機制對合營合同項下的股東派生爭議的可適用性存疑。換言之,股東派生仲裁適用路徑尚不明晰。如果不對適用情形澈底澄清,股東派生仲裁的引入仍將困難重重。

(一)公司侵權糾紛的歸入

現有裁判以糾紛類型否定股東派生爭議的可仲裁性,主要理由是雙方協議中的仲裁條款,僅能約束合同項下的違約爭議,侵權糾紛沒有適用仲裁條款的余地。根據股東派生訴訟的意涵,股東派生爭議恰恰主要表現為公司內部董事、監事、高級管理人員侵權,或者外部第三人侵權,若侵權糾紛不在仲裁條款的涵攝范圍之內,糾紛自無提請仲裁的可能性。對此,分析涉案仲裁條款,當事人往往約定“與合同有關的一切爭議提交仲裁解決”,部分法院之所以將爭議類型限定為違約糾紛,是因為他們把關注點放在了“合同”二字。事實上,侵權行為同樣也可以基于合同或合同項下的交易產生,相同的糾紛還可能產生違約責任與侵權責任的競合。可以合理推測,公司和交易對手方在締約時,心理預期是保證合同的依約、全面履行,從而實現各自的交易目的。基于以下理由推知,但凡阻礙合同履行進程,都應當歸屬于簽約雙方所預期的“一切爭議”的范疇之內,而不論糾紛類型是違約還是侵權。

第一,當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定是為合同違約,即約定債務不履行。[24]《中華人民共和國合同法》(以下簡稱《合同法》)第107 條:“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。”當事人對合同義務作出約定時,一般無法全面預見導致合同履行障礙的全部情形;當一方當事人惡意侵害另一方合法權益而產生侵權責任時,只要與合同具有關聯性、屬于合同項下產生的糾紛,就應當適用爭議解決條款,尊重當事人對裁決機制的意思自治,否則言外之意即是強制締約方預見一切導致交易目的無法實現的障礙,并具體化為各方義務,從而適用違約責任。且不論這樣的要求是否過于理想化,僅從增加締約時間和成本、提高調查和協商的難度來說,即不符合現代市場交易節約化、快速化的要求。第二,若締約雙方約定提交仲裁的爭議僅限于違約糾紛,何必使用概括性語詞“一切”?直接說明仲裁條款僅限于違約爭議豈不更為明確?更能有效減少未來可能因為合同解釋而引發的分歧和沖突?既然締約雙方在合同中使用語詞“一切”而非“違約”,在進行解釋時即不應當隨意限縮合同語詞的表意范圍,否則意思自治將無從談起。第三,當某行為導致違約與侵權責任競合時,若認為僅限于違約性質的股東派生爭議有權提交仲裁,侵權糾紛只能按股東代表訴訟的有關規定向法院起訴,就會為侵權方通過選擇案由規避仲裁條款大開方便之門。既然簽約時當事雙方選擇仲裁作為爭議解決機制,說明仲裁相比于訴訟更符合雙方利益之所在。將股東派生仲裁的糾紛類型限定為違約,認為侵權糾紛必須由法院主管,當出現競合責任時,就可能導致一方枉顧仲裁條款,不公正地剝奪另一方的程序利益。綜上,只要基于合同所產生的糾紛,即應當擺脫違約糾紛的桎梏,將侵權糾紛甚至與仲裁條款所屬合同有關的一切糾紛都納入仲裁條款的適用范圍,從而尊重締約方的意思自治,公平且合理地滿足當事人訂立仲裁條款時所抱有的期待。

(二)股東直接仲裁的剝離

直接仲裁、派生仲裁和直接訴訟、派生訴訟,是股東尋求救濟著眼點,也是其代表公司維權的備選路徑。“直接仲裁適用于股東權利受到的損害,派生仲裁適用于公司權利受到的損害”。[25]參見范世乾:《直接訴訟和派生訴訟區分的標準》,載《全國商情(經濟理論研究)》2008 年第2 期,第124 頁。以股東派生仲裁視角下爭議頗多的合營合同糾紛為例,公司與外部第三方、公司內部章程以及股東合營合同中約定仲裁條款,都存在適用仲裁條款作為派生爭議解決依據的可能性。前兩種情形下,公司作為直接參與締約方,受到仲裁條款的約束自不待言。第三種情形——股東合營合同中約定仲裁作為爭議解決方式時,當出現外部第三方或內部董事、監事、高級管理人員侵犯公司權益,股東是否也有提起派生仲裁的權利和必要?雖然最高院發布的《關于中外合資經營企業對外發生經濟合同糾紛,控制合營企業的外方與賣方有利害關系,合營企業的中方應以誰的名義向人民法院起訴問題的復函》[26]最高人民法院法經(1994)269 號。、廣東高院的《關于涉外商事審判若干問題的指導意見》[27]《廣東省高級人民法院關于印發〈關于涉外商事審判若干問題的指導意見〉的通知》,粵高法發[2004]32 號。,都肯定了合營企業股東派生爭議可以提交仲裁,但這并不意味由合營股東代表公司維權,就是股東派生仲裁。

所謂“派生”,是股東本無仲裁請求權,因公司受到仲裁條款約束,代位維權的股東在程序上取代公司的應有地位,從而享有與公司同等的仲裁權利。股東派生仲裁和股東派生訴訟的適用機理具有相似性,只有在中小股東不能通過其他途徑獲得救濟的情況下,方可適用派生程序。合營合同是合營企業成立的先決條件,合營股東在合營合同中協商訂立仲裁條款時,合營企業尚未成立,公司并未作出仲裁的意思表示,恰恰合營股東才是仲裁協議當事人,享有仲裁請求權。當糾紛基于合營合同產生,并且侵犯了合營公司的合法權益,例如合營一方未按約定足額認繳出資,合營股東系合營合同締約方,可直接提起仲裁,無需借助公司請求權的派生分化而獲得救濟,申請仲裁是股東意思自治的應有之意,[28]參見最高人民法院民事裁定書,(2014)民提字第170 號:“本案股東代表訴訟屬于該條第三款規定的情形,但對于‘他人’應當作狹義解釋,即只有在不能通過其他途徑獲得救濟的情況下,才能適用股東代表訴訟獲得救濟。股東代表訴訟制度的設置基礎在于股東本沒有訴權而公司又怠于行使訴權或者因情況緊急可能損害公司利益時,賦予股東代表公司提起訴訟的權利。當股東能夠通過自身起訴的途徑獲得救濟時,則不應提起代表訴訟,否則將有悖股東代表訴訟制度的設置意圖。”因此不是股東派生仲裁的適用情形,此時屬于股東直接仲裁的范疇。當維權股東亦非仲裁條款締約方而代表公司維權時,因合營企業本身并未參與締約,尚不受仲裁條款約束,該股東自然也無法基于“派生”享有仲裁請求權,此時只能依《公司法》向法院提起股東派生訴訟。當然,合營合同約定的仲裁條款無法適用派生仲裁,并不意味著所有的合營糾紛均被排除在外。當非合營合同——如公司章程等能對合營企業產生約束力的文件中訂立了仲裁條款,而股東不是協議締結方時,公司的仲裁請求權即可延伸到維權的股東身上,實現股東派生仲裁。

圖五 仲裁條款在合營糾紛中的適用

四、唯實求新:股東派生仲裁本土制度的構建

股東派生仲裁和股東派生訴訟在不少層面都存在相似性,但又各有側重。相比于訴訟而言,仲裁庭的主管權主要基于締約方合意,故應當充分尊重當事人的自治空間,在制度構建上秉持相對寬松的態度。[29]商事仲裁作為一種行之有效、為世人所矚目和青睞的爭議解決機制,從其起源于商人解決商事爭議需求的臨時仲裁開始,直至發展為現代的以機構仲裁為主的現代商事仲裁制度,毋庸置疑均以協議仲裁為其核心特征。可以說,仲裁協議是現代協議仲裁的基石,沒有仲裁協議,也就沒有現代意義的協議仲裁制度。現代協議仲裁制度的基石為契約理論中的意思自愿與契約自由這一觀念,這足以證明,以仲裁協議為其外在形式的契約因素是仲裁制度的核心,仲裁中的契約因素,也就是以商事關系的實際需要為出發點的當事人意思自治的實際需要為出發點的當事人意思自治,是仲裁制度得以產生以及仲裁程序得以順利進行的基礎。離開了契約因素,仲裁程序將會與訴訟程序趨同。參見楊秀清:《協議仲裁制度研究》,法律出版社2006 年版,第16-18 頁。

(一)厘清與股東派生訴訟的界限

1.股東派生訴訟不能當然排除仲裁主管權

《公司法》《仲裁法》等民商事法律,發揮的是處理市場交易糾紛的指引功能,有助于減少締約成本,提高締約效率,但此類規定不能當然替代民事主體意思自治在權利義務劃分上的核心要素地位。契約在當事人之間有相當于法律的效力。[30]《法國民法典》第1134 條第1 款。正如哈耶克所指出的,自我生成的自有秩序中,作為正當行為規則的私法規范為民眾交往所創造,立法者不過是將其揭示并表達。自由社會的一個特征,是人們目的的開放性。[31]F.A Hayek,Law,Legislation and liberty, Routledge & Kegan Paul,1982,p.45.股東派生訴訟制度賦予少數股東一項法定訴權,但相較于當事人的仲裁約定而言,后者應具有優先地位,若是契約已作約定,法官均應尊重,并依契約內容實現當事人意志。[32]參見朱慶育:《民法總論》(第2 版),北京大學出版社2016 年版,第113 頁。股東派生訴訟天然具有“后置性”,即當中小股東救濟無門時,發揮“最后屏障”作用,否則將導致私權領域被公權力占領,民事法律關系帶上強制色彩,市場經濟自我調節的本質受到沖擊。因此,不能認為《公司法》確立了股東派生仲裁訴訟,就阻卻適用仲裁機制解決股東派生爭議。只要法律沒有明確規定股東派生爭議歸屬法院專門主管,就不能當然否定股東的仲裁請求權,排除仲裁條款的適用。

2.有效的仲裁條款在適用上優先于股東派生訴訟

既然當事人在仲裁協議中約定“與合同有關的一切爭議均提交仲裁解決”,那么根據意思自治原則,就不應當在爭議的性質上作最狹窄、最限縮的解釋,將侵權糾紛排除在外。若與合同有關的同一爭議,只因為性質定位和選擇的訴因不同,就逸出該概括性仲裁條款的調整和約束范圍,這顯然是不符合理性人預期和公正處理糾紛要求的。[33]寧波金丹豐股權投資合伙企業(有限合伙)與熊煒損害公司利益責任糾紛案,北京市海淀區人民法院(2018)京0108 民初29239 號民事裁定書。只要股東派生爭議中,有效的仲裁條款對公司具有約束力,股東在代位維權時,就應當尊重公司意思,把仲裁解決機制作為優先選項加以考量;即使仲裁協議有不明之處,也應當首先通過合同解釋的方法盡可能使其有效。對司法裁判來說,股東提起派生訴訟,當公司已經事先約定仲裁協議的情況下,法官應當在審查并認定仲裁條款有效的基礎上,以仲裁主管優先為由,駁回起訴,告知當事人向約定的仲裁庭提起仲裁,而不是用各種理由搪塞、阻卻仲裁條款的適用,違背公司訂立仲裁條款的初衷。

(二)明確股東派生仲裁的原告資格

股東派生仲裁和股東派生訴訟的不同之處在于,公司訂立了仲裁條款,股東原本的訴訟請求權,即需讓位于公司意思自治所形成的仲裁請求權。需要強調的是,股東派生訴訟是動用國家的司法資源,介入的是國家公權力,其目的不僅在于彌補中小股東的弱勢地位,更在于維護市場經濟的公平和穩定;而仲裁則是當事人自愿選擇的糾紛解決方式,仲裁委員會在性質上屬于民間組織,仲裁裁決類似于私人裁決,仲裁的目的僅僅是“服務”當事人,為爭議雙方解決眼下爭議。少了維護市場秩序的目的,也為了最大程度尊重公司的意思自治,在原告資格的限定上,股東派生仲裁可以稍微寬松于股東派生訴訟。[34]參見張貝:《從股東代表訴訟看股東代表仲裁》,載《仲裁研究》2008 年第3 期,第28 頁。

《公司法》為了防止濫訴,第151 條[35]《公司法》第151 條:“董事、高級管理人員有本法第一百四十九條規定的情形的,有限責任公司的股東、股份有限公司連續一百八十日以上單獨或者合計持有公司百分之一以上股份的股東,可以書面請求監事會或者不設監事會的有限責任公司的監事向人民法院提起訴訟;監事有本法第一百四十九條規定的情形的,前述股東可以書面請求董事會或者不設董事會的有限責任公司的執行董事向人民法院提起訴訟。”在持股時間和持股比例方面,對提起派生訴訟的股東身份進行了限定。[36]為了防止知悉有代表訴訟情形存在,而以提起訴訟為目的購買股份以進行投機訴訟、濫用代表訴權,各國都對股東代表訴訟的原告資格作了一些限制。美國許多州都不但要求原告在侵權行為發生時持有股份(同時所有權)直到訴訟開始時,而且要求原告在訴訟開始以后的整個訴訟期間繼續持有股份或者擁有在股份中的利益,直到訴訟結束為止。有的州通過成文法明文規定,有的州沒有這樣的規定,但是卻隱含了這樣的要求。從聯邦民事訴訟法第23.1 條中,法院也可以推論出持續持有的要求。該條要求原告公平、充分地代表其他處于相同地位的股東的利益。如果原告在訴訟期間賣掉了股份,那他就處于與其他股東不同的地位了,當然就不能充分代表他們的利益。而且,如果原告賣掉了他的股份,他在公司最終獲得的賠償中沒有利益,他就很容易和他的律師串通一氣,以低價和解,只要保住律師費就行,不會全力以赴地為公司的利益進行訴訟。可見,要求原告持續持有股份,確保他在訴訟結果中有利益,是為了使原告有足夠的訴訟動力。參見梅海洋:《股東派生訴訟若干問題探討》,載中國法院網2002 年11 月1 日,https://www.chinacourt.org/article/detail/2002/11/id/17495.shtml,2020 年1 月4 日訪問。但有學者認為,該限制太過嚴苛,不符合我國現狀。[37]考慮到目前我國市場經濟發展的國情,國際化上市公司的不斷壯大,國家在股份有限公司中仍持有巨大股份比例,股市股份流通分散。因此我國《公司法》對股份公司提起代表訴訟必須滿足單獨或者合計持股百分之一的要求對于公司股東來說過于嚴苛,不符合我國現狀。參見鄭雅方、孫祎:《股東代表訴訟當事人制度的完善》,載《法制與經濟》2014 年第4 期,第118 頁。鑒于仲裁不存在濫訴導致司法資源浪費的問題,在原告資格的限定上,可以參考兩種模式:一是英美國家的“善意與充分代表原則”,即只要股東在提起仲裁時是善意、公正并且充分代表公司的利益,[38]由于派生訴訟的原告具有股東代表的性質,美國聯邦民事訴訟規則第23條和第23.1條在分別規定集體訴訟和派生訴訟時都要求原告能夠公平、充分地代表處于相同地位的股東的利益。經典判例是1996 年美國聯邦最高法院判決Surowitz v.Hilton Hotels Corp.,883 U.S.363,364,86S.Ct.845,846 (1996)。在本案中,被告在對蘇樂魏子女士問話之后,認為她根本不理解訴狀提出的各項指控,因而既無能力對訴狀予以確認,也無能力代表與她處于相同地位的其他股東進行訴訟。事實上,訴訟是在原告律師調查摸到了公司內部人操縱價格、實施自我交易等證據之后才提起的。于是被告請求法院駁回起訴。參見朱錦清:《公司法學》(下),清華大學出版社2017 年版,第248 頁。就享有仲裁請求權,不對持股時間和持股比例進行限制。二是德國的雙重標準模式,[39]參見《德國股份有限公司法》第147 條規定,持股比例占公司資本10%的股東或者其股票的票面價值已達到100 萬馬克的股東可提起訴訟。只要股東的持股比例或者持股數額之一達到要求,就可以提起仲裁。因股東提起派生仲裁,勝訴結果需要“入庫”,其目的仍在于維護公司利益,[40]參見《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國公司法〉若干問題的規定(四)》第25 條規定,股東依據公司法第一百五十一條第二款、第三款規定直接提起訴訟的案件,勝訴利益歸屬于公司。股東請求被告直接向其承擔民事責任的,人民法院不予支持。股東只間接分享利益,仲裁費用仍由公司承擔。若對原告身份不加任何限制,恐有“邊緣”股東恣意申請仲裁,又因其持股額度小、利益相關性不強,在仲裁過程中不能盡心盡力,如舉證不充分、不出庭質證辯論等,導致公司承擔不利結果,給公司徒增負擔。[41]參見郝磊:《股東訴訟的實施問題研究》,中國法制出版社2012 年版,第216 頁。故英美模式直接破除原告門檻的規定太過激進,不符合我國國情,持股比例或持股數額滿足其一的雙重標準模式似更具優越性。

在具體設計上,持股時間可依舊沿用《公司法》“連續180 天以上”的要求,但持股比例上,在原“單獨或合計持有公司1%以上股份”的基礎上,可增加規定關于持股數額的要求,作為和持股比例并列的備選項。考慮到在取消公司最低注冊資本之前,為保證公司基本的責任能力,也為保護債權人利益,《公司法》將股份公司的最低注冊資本規定為500 萬,在這一限額下,最少持股百分之一,即最少所持股票票面金額為5 萬;同時,上市公司發起人認購股本數額不少于擬發行股本總額的35%,認購數額不少于人民幣3000 萬元;向社會公眾發行部分不少于擬發行股本總額的25%。由此可以推算出,上市公司擬發行的股本總額一般在8500 萬左右,向社會公眾發行的股份總額則在2000 萬左右。按照持股百分之一的要求,一般股東需要持股的面值在20 萬上下。考慮到避免邊緣股東提起仲裁,不能真正“代表”公司,反而給公司造成訴累,可以考慮將持股面額折中確定為10 萬,這樣,一方面股份公司持股面值低于10 萬的股東,可以根據持股比例最少百分之一的規定,獲得仲裁請求權;另一方面上市公司持股面值為10 萬的股東,雖然不能滿足持股比例百分之一的要求,但是同樣也可請求仲裁。如此一來,原告資格有更多的選擇余地的同時,實際擴大滿足條件的原告的范圍,從而促進股東派生仲裁能夠真正落到實處,為絕大多數股東所用。

(三)限定股東派生仲裁的受案范圍

股東派生仲裁的受案范圍,直接決定了仲裁和法院主管的邊界,也是目前存在眾多分歧的核心所在。綜合現有案例,判斷股東派生仲裁的受案范圍,主要可從以下四個層面判斷:第一,涉案仲裁條款是否有效。我國《仲裁法》第16 條[42]《仲裁法》第16 條:“仲裁協議包括合同中訂立的仲裁條款和以其他書面方式在糾紛發生前或者糾紛發生后達成的請求仲裁的協議。仲裁協議應當具有下列內容:(一)請求仲裁的意思表示;(二)仲裁事項;(三)選定的仲裁委員會。”規定了有效仲裁協議的必備要件,若涉案協議是當事人自愿簽署,不存在《仲裁法》第17 條、第18 條[43]《仲裁法》第17 條:“有下列情形之一的,仲裁協議無效:(一)約定的仲裁事項超出法律規定的仲裁范圍的;(二)無民事行為能力人或者限制民事行為能力人訂立的仲裁協議;(三)一方采取脅迫手段,迫使對方訂立仲裁協議的。”第18 條:“仲裁協議對仲裁事項或者仲裁委員會沒有約定或者約定不明確的,當事人可以補充協議;達不成補充協議的,仲裁協議無效。”規定的無效事由,相對方針對協議效力未提出異議,仲裁條款即應當認定為有效,具有約束力。第二,涉案爭議是否屬于仲裁事項。仲裁解決的是一切與合同有關的財產權益類糾紛,[44]參見《仲裁法》第2 條:“平等主體的公民、法人和其他組織之間發生的合同糾紛和其他財產權益糾紛,可以仲裁。”;《仲裁法》第3 條:“下列糾紛不能仲裁:(一)婚姻、收養、監護、扶養、繼承糾紛;(二)依法應當由行政機關處理的行政爭議。”只要非人身、行政類爭議,都屬于可仲裁范疇。一般情況下,當事人在仲裁條款中的約定表述多為“與本合同有關的任何(一切)糾紛,提交仲裁解決”,此時糾紛性質應當不僅限于合同項下的違約糾紛,也包括非違約性質的侵權糾紛或者其他糾紛。此外,需要明確的是,若侵權爭議與合同履行密切相關,當出現違約責任和侵權責任相互競合時,即便原告選擇以侵權為由代表公司起訴,也應當受到仲裁協議的約束。第三,涉案爭議是否基于仲裁協議或者協議項下的交易產生,和協議所規定的權利行使或者義務履行之間具有直接關聯。仲裁協議當事人約定仲裁主管的目的,在于促使協議各方全面履行協議所設定的義務,只要案件糾紛與仲裁條款所屬協議相關,屬于協議“有關爭議”范疇之內,應當認可仲裁約定對該案的約束力。第四,不存在阻卻適用仲裁條款的例外情形。如沒有及時對法院主管權提出異議,此時視為當事人自愿放棄提請仲裁的權利等。[45]參見《仲裁法》第26 條:“當事人達成仲裁協議,一方向人民法院起訴未聲明有仲裁協議,人民法院受理后,另一方在首次開庭前提交仲裁協議的,人民法院應當駁回起訴,但仲裁協議無效的除外;另一方在首次開庭前未對人民法院受理該案提出異議的,視為放棄仲裁協議,人民法院應當繼續審理。”

(四)規范提起仲裁的前置條件

考慮到股東派生仲裁和股東代表訴訟相比,雖然救濟的形式不同,但都主要發揮最后防線作用,即必須先在公司內部窮盡一切救濟手段、于事無補的情況下,方可向仲裁庭提起仲裁,上述要求又被稱為“公司內部救濟竭盡原則”(exhaustion of intra corporate remedies)。[46]該規則又稱“前置請求規則”,是指即便股東具備了提起股東代表訴訟的資格,也不能貿然直接起訴,必須先要征求公司的意見,即向董事會和監事會提出救濟的請求。只有在董事會和監事會不能及時作出回應,或者對股東置之不理的情況下,股東才能正式向法院起訴。這一原則給公司自我檢查、自我糾正留下余地,同時為訴前和解提供機會和空間。設立這一原則的主要目的,在于違約或侵權行為發生后,促使公司自我糾正、自我修復,自覺對股東的質疑或報告進行主動、有針對性地調查,畢竟公司的自我了解程度,遠高于任何一個糾紛解決機構。這樣一方面通過公司內部董事會、監事會的調查處置,消弭誤會,化解糾紛,從而維持公司內部或者公司與交易相對方的和諧關系,不必對簿公堂反目成仇;另一方面可以防止不必要的糾紛被提交仲裁,浪費公司時間、精力,徒增成本和訴累,同時節約司法資源。[47]參見丁丁、吳娜:《股東派生訴訟與股東派生仲裁》,中國仲裁法學研究會第一屆中國仲裁與司法論壇暨中國仲裁法學研究會2006 年年會論文。因此,股東派生仲裁的前置條件,可以參考《公司法》對股東派生訴訟的相關規定。但對以下《公司法》尚未明確的問題,需要作進一步探討:第一,當董事會和監事會共同侵權時,股東應優先向哪個機構提出救濟請求?鑒于前置程序的目的在于督促公司內部調查和追究侵權行為,因此股東的請求對象必須具有一定程度的獨立性和自我判斷能力。董事會組成成員較少,集體侵權的可能性較大;董事之間因為各種利益關系,常常盤根錯節,獨立性較差;而監事會依法需要包括股東代表和適當比例的職工代表,人員身份趨于多元,相對而言和侵權人相互串通牽連的可能性較小,故當董事會和監事會共同侵權時,可以補充規定此時股東應向監事會提出書面請求,作為派生仲裁的前置程序。第二,外部第三人侵權時,股東對董事會和監事會的請求是否有先后順序?鑒于董事會對公司的了解和把握更全面、深入,董事會的決策、執行和調查能力相對較強,擁有的資源也更為豐富,加上“董事會中心主義”趨勢下,監事會常常淪為董事會的“附庸”,作為一個在形式上獨立的機構如同聾子耳朵僅成為擺設。[48]參見甘培忠:《論完善我國上市公司治理結構中的監事制度》,載《中國法學》2001 年第5 期,第78 頁。在這種情況下,可明確以董事會的救濟為先。第三,等待時間的設計上,我國《公司法》借鑒日本,規定股東在向相關部門提出請求后,該部門有30 天的處理和回應時間。但是根據美國《示范公司法》第7.42 條規定,股東需等待90 天的時間,如果公司調查需要,只要并非拖延訴訟。有的案件甚至將該時限延長到8 個月,也被法院認定為合理期間。[49]關于權利請求,美國示范公司法規定:直到下列事項發生,股東才可以開始一個派生的程序:(1)已經向公司提出書面的權利請求書,要求采取恰當的行為來實現該權利請求;和(2)從權利請求書提出已過90 天,除非股東提前接到公司有關該項權利請求已被否決的通知或除非等到90 天屆滿會給公司造成無法補救的損害。See Model Business Corporation Act,§ 7.42 (2002).由此可見,若派生仲裁也將等待時間規定為30 天,在較為復雜的侵權案件中,對公司內部救濟的時間要求是否太過嚴苛?因此,在30 天的基礎上,可給予公司內部救濟以靈活的緩沖時間,即董事會或監事會在仲裁程序中能夠申請對該30 天時間進行延長,只要其能夠證明延長時間為調查案件所必要的合理期間。考慮到針對一般侵權行為進行調查,根據內部機構對公司的了解程度和快速處置問題的能力,30 天的等待時間在大多數情況下是較為合理的,但可以考慮給予公司一定的靈活變動空間——當確實遇到極為復雜、調查難度大的案件時,只要董事會或監事會有充分證據表明30 天等待時間內無法對股東作出合理答復時,可以作出合理延長,但必須向股東和仲裁庭舉證和說明,以充分實現“竭盡公司內部救濟”原則。第四,請求形式和內容上,《公司法》規定必須采取書面形式,在內容上并未作出明確規定,導致實踐中股東的請求目的、請求原因或者請求追究對象不明,給公司內部調查增加難度,也無法過濾惡意請求。[50]若不說明請求目的、原因、追究對象等必要要素,只寫明請求董事會或者監事會追究侵權者的法律責任,將大大增加董事會、監事會介入調查的難度和成本,且無門檻則無約束,沒有基本內容要求,股東很容易出于一己私利惡意請求或濫用請求權,使董事會、監事會徒增負累。相比之下,美國部分法院認為對董事會或者監事會的申請不必采取某種特定的形式,只要能夠表達請求即可。在內容上,不要求像起訴狀一樣十分詳盡,但必須能夠告知侵犯公司權益的主體身份、有關事實證據、公司遭受的損失以及需要董事會或者監事會如何救濟等情況。[51]《美國聯邦民事訴訟規則》第23.1 條規定,起訴狀還應聲稱原告已經做出的具體努力,請求董事會或類似機構提起他所希望的訴訟,或者具體說明不能到達此目的或不做任何努力的原因。結合我國公司內部實際情況,股東派生仲裁可考慮保留書面請求形式,以體現正式性和保存證據。但在請求內容上,股東派生仲裁前置程序可以補充對請求內容的規定,即要求股東明確說明侵犯公司權益的主體身份、已有線索或事實證據、公司遭受的損失以及需要董事會或者監事會如何救濟等,從而為公司內部救濟提供明確的指向,節約董事會、監事會盡職調查和處置問題的時間成本和精力。

結 語

隨著我國市場經濟體制改革的深度和廣度日益增加,仲裁已不斷滲透進公司治理格局當中。仲裁以自治為根基,與介入公權力的司法處置機制相比,仲裁具有靈活、高效、保密等天然優勢。越來越多的公司在對外商貿合作和交往過程中,甚至在公司內部治理領域,明確約定仲裁作為爭議解決方式。當仲裁與股東派生爭議“碰出火花”,若能將仲裁作為解決股東派生爭議的選項之一,并在制度上明確下來,將為股東派生爭議的解決開辟出一條嶄新的路徑。我國2005 年修訂《公司法》,引入了被譽為“普通法國家天才發明”的股東派生訴訟制度,正式確立中小股東代替公司請求救濟的法定訴權,但這并不意味著股東派生爭議被完全桎梏在訴訟框架之內。作為私法領域的核心原則,意思自治在公司合同法律關系中扮演至關重要的角色,是處理公司糾紛的首要依據。當公司約定仲裁作為爭議解決方式,沒有理由將股東派生爭議排除在仲裁之外、強制課加訴訟主管權。當然,將股東派生仲裁機制引入《仲裁法》,作為和派生訴訟處于平等地位的處置機制,尚需在實務和比較法層面做進一步考察,但不可否認的是,順應當前國際上鼓勵通過仲裁機制解決股東派生爭議這一潮流和趨勢,承認股東派生爭議的可仲裁性,充分發揮股東派生仲裁的制度優勢,確立股東派生仲裁在我國的合法地位,是實現制度內部邏輯自洽、完善法律體系、與國際接軌的必然選擇。