監察機關派駐監督體制機制的完善

周偉

摘 要:新中國成立以來我國設立了監察機關派駐監督制度,但由于監察機關派駐監督制度本身設置的不足及實施效果欠佳,導致在一定歷史時期內反腐效力受到制約。從歷史和現實的角度考察,完善的監察機關派駐監督無疑是一劑反腐良方。但在實際運行中,現行監察機關派駐監督以橫向派駐監督為主的模式,難以實現對地方黨政權力的全方位有效監督,因此,應構建適合現實的縱向派駐監督制度。具體的縱向派駐監督制度設置可以通過預防人事關系地方化、選拔高素質人才、派出監督、派駐監督機聯機制等措施來實現。

關鍵詞:監察監督;派駐監督;反腐敗

中圖分類號:DF34? 文獻標志碼:A

DOI:10.3969/j.issn.1001-2397.2020.06.08

黨的十九屆四中全會提出“完善派駐監督體制機制”的時代命題。如何完善監察機關派駐監督體制機制,這是一個重要理論與現實問題。有學者認為要把監察機關派駐監督構建成“常駐不走的巡視組”。①也有學者從監察機關派駐機構的管理、考核和提高專業化水平等方面提出完善監察機關派駐監督機制建議。②

有人認為要完善派駐機構和駐在單位的權力清單、責任體系、領導體制和工作機制,把制約與監督嵌入權力運行過程。③

還有人認為從加大干部交流力度、建立績效評估體系、加強教育培訓、派駐巡視聯動、制定派駐工作法規等方面深化派駐機構改革。④

這些現有的研究主要源于對中央紀委派駐監督制度進行的解讀,有的研究還闡釋派駐監督的意義,從宏觀上提出了完善派駐監督的建議,有利于完善派駐監督制度,但從整體上看,相關成果還比較薄弱,如何按照《監察法》的規定實施派駐監督,特別是在有效防治腐敗方面如何實施派駐監督,還有待進一步探究。本文擬對監察機關派駐監督(以下簡稱“派駐監督”)制度的歷史進行考證并對現實派駐監督制度進行分析,從中國傳統監督文化中尋求本土資源創新當代監察監督制度機制,提升派駐監督有效反腐的制度優勢和治理效能,推進國家治理體系和治理能力的現代化。

一、派駐監督的缺位與回歸

對公權力進行監察監督是權力制約的重要方式,也是我國監督體制的優勢。新中國成立后設立的新型監察制度,呈現出多主體橫向層級監督的特征。這種監督模式在結構上具體表現為:受各級地方黨委領導的地方各級紀律檢查委員會對行政轄區內國家機關行使監督權,隸屬于各級人民政府的行政監察機關對行政轄區內政府及其部門行使監督權,隸屬于各級檢察機關的反貪污賄賂局和職務犯罪預防部門對行政轄區內公職人員的監督等,其中也不乏有關派駐監督的相關制度安排。

(一)派駐監督是當代權力監督格局的重要組成部分

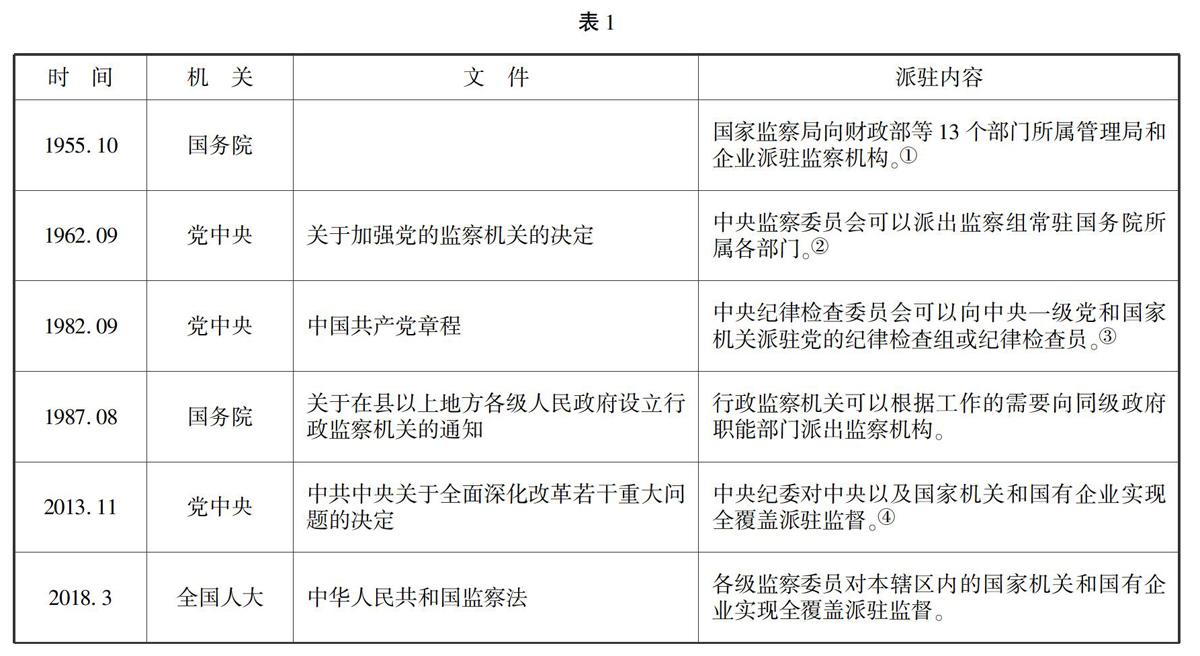

新中國成立以后,我國建構起多主體橫向層級監督模式,派駐監督構成了現行監督體制中的重要組成部分。我國的派駐監督發展的歷史脈絡表1:

根據上表可知,派駐監督早在1955年就由國務院采用,隨后由中央紀委用于對黨和國家機關的紀律監督,直至2018年實現紀檢監督和監察監督的有機統一。需要明確的是,目前的派駐監督也屬于橫向的層級監督,是層級監督的一部分。

(二)派駐監督缺位及其影響

盡管我國的派駐監督制度在不斷發展和完善之中,但現行的以層級監督為主的監督模式仍存在著不足之處。“黨的監督機制功能的‘質變或‘失效,是腐敗現象發展為‘系統式、‘塌方式腐敗的根本原因。”[ 馬文海:《從“獄中八條”看“塌方式腐敗”的根源》,《紅旗文稿》2015年第1期,第37頁。]盡管這樣的觀點有些以偏概全,因為塌方式腐敗的出現是由多方面原因造成的,但是作為防止腐敗的重要手段之一,派駐監督的缺位或派駐監督制度在執行中出現的偏差,是腐敗一度蔓延的原因之一。

1.塌方式腐敗滋生

習近平總書記明確指出:“從已經查處的案件和掌握的問題線索來看,一些腐敗分子貪腐胃口之大、數額之巨、時間之長、情節之惡劣,令人觸目驚心!有的地方甚至出現了‘塌方式腐敗!”[中共中央紀律檢察委員、

中共中央文獻研究室編:

《習近平關于黨風廉政建設和反腐敗斗爭論述摘編》,中央文獻出版社、黨建讀物出版社2016年版,第223頁。]塌方式腐敗表現為地方塌方式腐敗(區域性腐敗)和部門塌方式腐敗(領域性腐敗),前者如山西、四川、江西、廣東茂名、安徽蕭縣和泗縣發生的相關腐敗案等,后者如中石油、發改委價格司、金融機構以及軍隊系統發生的相關腐敗案等,并且這些塌方式腐敗案件還呈現出多種腐敗交織等特點。

2.腐敗形成利益集團

習近平總書記明確指出:“權力尋租,體制外和體制內掛鉤,形成利益集團,挑戰黨的領導。”[

中共中央文獻研究室編:《習近平總書記重要講話文章選編》,中國方正出版社、中央文獻出版社2015年版,第59頁。]腐敗分子共同利益集團,是為了防止腐敗暴露。“山西這次出現大面積塌方式腐敗,與 ‘小圈子的形成有千絲萬縷的聯系……,不同年齡段、不同工作部門、不同層級的干部都認為 ‘利益關系是形成小圈子的首要原因。”[ 山西行政學院課題組:《關于山西大面積塌方式腐敗的調查》,《國家行政學院學報》 2015年第1期,第97頁。]小官巨貪中的小官也是“圈子”內的人提供“保護傘”所致。這些案件中呈現出腐敗集團化傾向,影響惡劣。

(三)派駐監督歸位

在總結反腐敗經驗教訓的基礎之上,十八大以后黨和政府激活了派駐監督,全面實施派駐監督,實現了派駐監督對中央國家機關和國有企業的全覆蓋。

1.派駐監督成為“四個全覆蓋”中的重要一環

十八大以前,派駐監督指的是中央紀委對國家機關及國有企業的派駐監督。鑒于派駐監督在監督中的重要性,2015年1月十八屆中央紀委五次全會提出“省區市要加強派駐機構建設,逐步實現全面派駐”。到目前為止,省、市、縣派駐機構全覆蓋任務已經基本完成。黨的十九屆四中全會進而提出“四個全覆蓋”,其中派駐監督構成了黨中央推行“四個全覆蓋”的重要一環。這是因為派駐監督既可以對同級其他國家機關或者組織進行橫向派駐,也可以由上級對下級進行縱向派駐,既不失監察監督的共性,又可以進行適時監督、全領域監督,既可以有效打擊腐敗,又可以有效預防腐敗。派駐監督因此成為目前監察監督改革的主要內容之一。

2.派駐監督是一劑反腐敗良方

派駐監督在反腐敗,特別是在遏制塌方式腐敗方面具有獨特優勢。

縱向派駐監督能夠事前預防腐敗。不管是塌方式腐敗擬或巨貪都不是短期內形成的,這些都有一個長期的滋生過程。和一般的層級監督相比,派駐監督能夠通過適時、動態和過程監督及時發現問題苗頭,并通過提醒、教育、警示等方式有效地防止腐敗的產生,阻止塌方式腐敗或者巨貪出現。派駐監督能夠事前阻止腐敗,事后便于調查腐敗,以增強監督效力。

縱向派駐監督有助于強化監督的獨立性。有效防止腐敗的關鍵在于保障監督機關的獨立性。派駐機構不是駐在機關或國有企業的內設機構,而是外來的派出機構,派出機構與駐在機關或國有企業平起平坐、具有超脫地位,從而實現了派駐監督機構的獨立性。作為一種外部監督,派駐監督中派出機構在組織上由派駐機關領導、人事上由派駐機關決定、工資福利等由派駐機關確定和支付,因此其與駐在機關或國有企業沒有利益紐帶,沒有人情關系,沒有權力摯肘,沒有“共同利益”可謀,沒有“人線”“人脈”關系,可以公正地行使監督權,實施有效監督。

派駐監督能夠實現監督“寬到邊、深到底”。派駐監督的“派”是同級監察機關的派駐機構對同級其他國家機關或國有企業的監督,它實現了對同級所有的國家機關或國有企業的監督,因此監督可以達到“寬到邊”的結果。派駐監督的“駐”就是派駐機構在駐在單位上班,與駐在單位“在一個樓里辦公、一口鍋里吃飯”,與被監督對象天天有接觸、時時打交道,能夠深入到駐在單位的內部,能夠避免“針扎不進、水潑不透”現象的發生,實現“深到底”的縱深監督。

二、完善監察監督需要建構縱向派駐監督

黨的十九大報告指出:

“當前,反腐敗斗爭形勢依然嚴峻復雜,鞏固壓倒性態勢、奪取壓倒性勝利的決心必須堅如磐石。”面對腐敗的嚴峻形勢,有必要繼續完善現行的監察監督制度,以實現有效反腐。

(一)縱向派駐監督能夠防止監察監督異化

與正常監察監督相比,派駐監督能夠充分發揮“派”的權威和“駐”的優勢。“派”的權威是以派駐人員切實履行監督職責為前提。橫向派駐監督畢竟還是同級監察機關派駐的監督,難以克服監督地方化的缺陷。如果派駐人員立場不明,或者礙于情面“不愿監督、不敢監督”,則派駐機構就會淪為“不抓老鼠的貓”,派駐監督的優勢性和權威性就會受到削弱。更有甚者,由于橫向派駐人員與被監督對象同吃同住,容易被監督對象的“關系網”所“俘獲”,從而導致監察監督異化。監察監督異化并非危言聳聽。[ 如在山西塌方式腐敗中,部份領導干部帶頭腐敗,本應該對腐敗問題進行監管的組織部門和紀檢監察部門也參與腐敗。馬光選、劉強:《風險制約型集體腐敗的生成機制與治理路徑》,載《廣東行政學院學報》2018年第3期,第18頁。 ]另外,派駐監督容易導致監察監督庸俗化。由于長期進駐在部門,如果派駐機構直接且過多地參與、負責駐在部門業務工作,可能淡忘自己的監督主業,沉湎于駐在單位的具體事務最終會導致“種別家田、荒自家地”的尷尬局面的出現。通過縱向派駐監督,特別是通過縱向派駐監督的方式能夠避免派駐人員因長期與駐在機構人員交往出現監督“庸俗化”。

(二)縱向派駐監督能夠彌補監察監督的漏洞

現行派駐監督體系只有橫向層級派駐監督,沒有縱向垂直派駐監督,從而形成了典型的監督條塊分割,出現監督遺漏。監督遺漏有可能導致監督缺失。縱向派駐監督能夠通過垂直監督彌補監督漏洞,進而有效防止塌方式腐敗的發生。

1.克服派駐監督的地方性

橫向派駐監督畢竟是同級派駐監督,作為橫向監督的一種,其獨立性不足不可避免。從法律地位上看,同級監督的獨立相對較弱。從人事制度上看,監督部門的人員由地方任命,對地方負責,受地方監督。從經費供給上看,監督部門及其人員的衣食住行全部由地方供給。從監督權運行來看,監督部門在行使監督權過程中向地方請示、匯報時有發生。這樣,在監督過程中不是監督人員監管監督對象,恰恰相反,而是監管對象管理監督人員,監督部門看地方領導臉色行事。縱向派駐監督是由中央或上級監察機關派駐的監督,不受地方干預,能夠彌補橫向派駐監督獨立性不足。

2.防止監察管轄遺漏

橫向監督能夠實現監督目的,但這種監督僅限于對本級監察委員會行政區劃內的監督對象的監督,不能解決因級別管轄導致的監察管轄遺漏。我國的監察委員會包括國家、省、市、縣監察委員會共四級監察機關,各級監察機關管轄本轄區內公職人員所涉監察事項。這種監督的缺陷是上級監察機關不能對下級公職人員直接進行監督,只有在監察事項重大、復雜的情況下,經報請后才能實現上級監察機關對下級公職人員的監察監督。如果下級監察委員會出于某種原因而不上報重大、復雜的監管事項時,就會導致一些腐敗案件被遮蔽,從而導致“監察管轄遺漏”。“監察管轄遺漏”在《監察法》頒布實施前曾多次發生,盡管原因是多方面的,但是橫向監督功能不足也是原因之一。通過縱向派駐監督,可以實現對各級監察對象的監督,能夠有效防止管轄遺漏。

3.避免監察對象遺漏

目前的橫向派駐監督的重點是盯住監督單位領導班子及其成員,通過近距離、全天候、常態化的監督優勢提高發現和解決腐敗問題的能力。按照這種要求,中央派駐成員重在對省部級領導及其成員實施監督,省級派駐成員重在對廳局級領導及其成員實施監督,市級派駐成員對縣處級領導及其成員實施監督,縣級派駐成員對科級領導及其成員進行監督。于是省部委機關中的廳級領導及其成員、廳局級機關中的處級成員、縣處級機關中的科級成員有可能成為監管遺漏的對象。目前,相關的案例已經證實上述監察對象遺漏問題已經出現。縱向派駐監督對象不具有確定性和固定性,能夠對各級公職人員實施監督,能夠避免監察對象遺漏。

(三)縱向派駐監督亟待法律確認

作為黨組織的紀委在行使監督權時按照黨的文件或黨內法規進行橫向派出監督,同時按照黨組織的統一安排進行縱向派出監督。監察監督則不同,主要受《監察法》的制約,監察委員會行使監察監督時既有層級限制,又有管轄權限的要求,其必須在法定的權限內按照法定的方式實施派駐監督。要真正實現監察監督“寬到邊、深到底”的監督結果,避免監督遺漏,有必要對現行的《監察法》第十二條進行修改:國家監察委員會和地方各級監察委員會可以向本級及其下級中國共產黨機關、國家機關、法律法規授權或者委托管理公共事務的組織和單位以及所管轄的行政區域、國有企業等派駐或者派出監察機構、監察專員。如此,派駐監督既可以包括橫向的派駐監督,也包括縱向的派出監督,從而構建縱橫交錯的監督網絡,以便有效實施監督。當然,也可以通過法律解釋的方式細化《監察法》中的派出監督,實現派駐監督和派出監督相結合。

三、縱向派駐監督的歷史經驗

完善縱向派駐監督制度可以從歷史線索中尋求可資借鑒的本土資源。就本土資源而言,延續二千多年的中國古代監察制度呈現出中央相對獨立于地方的縱向垂直監察的特征,即地方監察機構由中央派駐或者派出,獨立于地方國家機構對地方官員實施監督。通過派駐的方式實現監察官員與政府官僚分離,以保證監察權力能夠獨立運作,高效行使監察權力。從秦代確立監察制度以來,便具備這一特征,連綿發展于整個封建社會。

(一)通過派駐監督實現對地方官員監督

中國歷代封建朝代的監察制度以派駐監督為主要的監督方式。派駐監督又分為常駐派駐監督和隨機派駐監督,其中隨機派駐監督是為了彌補常駐派駐監督不足而設立的。

1.古代中央對地方實行派駐監督

“中國古代的監察制度實質上是一種縱向的權力監督制度。”[ 李松鋒:《監察體系運作機制的中國經驗》,載《中國紀檢監察報》2015年2月27日,第7版。]這種縱向監督是通過派出監督的方式來實現的。秦朝在地方履行監督職能的官員稱作監察史,由中央派遣到地方各郡履行監督職責。漢朝的監察官員稱作刺史,刺史隸屬于中央政府,受御史中丞直接管轄,奉皇帝的詔書代表中央巡視漢朝所屬十三個監察區。

“武帝元封五年初置部刺史,掌奉詔條察州,秩六百石,員十三人。”[[東漢]班固:《百官公卿表序》,載班固: 《漢書》,謝秉洪注評,鳳凰出版社2011年版,第78頁。]

唐朝設十道監察區,這些監察區是中央的派出機關,其中履行監察職責的監察御史由皇帝派出。宋代設立地方監司,地方監司不限于特定形式,可以是轉運使、觀察使,也可以是通判擬或走馬承受,通過這些特派人員對地方實行多元交叉的監督。元朝在地方設立了兩個行御史臺,由中央派遣官員對地方實行監督。清朝在中央設立最高監察機構都察院,在各省設立道,由道對地方官員實施監察。

2.古代監察機構對同級官府實施派駐監督

監察機關的監督不限于對地方的監督,它同時還肩負著對同級官府實施監督之職。秦始皇統一六國后,在中央設立三公,即掌管行政的丞相、掌管軍事的太尉和掌管監督的御史大夫,御史大夫和丞相、太尉平起平坐,彼此之間沒有隸屬關系,共同對皇帝負責。也就是說,秦朝的監察機關獨立于丞相和太尉等,對其他官府實施監督。明太祖時期,“國家立三大府,中書總政事,都督掌軍旅,御史掌糾察。朝廷紀綱盡系于此,而臺察之任尤清要。卿等當正己以率下,忠勤以事上,毋委靡因循以縱奸,毋假公濟私以害物。”[ 楊波:《從兩幅圣旨看明代的監察御史》,載《中國紀檢監察報》2011年6月22日,第4版。]清朝在中央設立最高監察機構都察院,在吏、戶、禮、兵、刑、工六部設立六科,由六科對中央官員實施監督。

3.彌補派駐監督的局限性

封建社會派駐監督曾經是常駐監督,常駐監督有其自身的缺陷:“監察官員常駐于某一地方,久而久之,也會與當地形成各種關系網絡,導致事實上的官官相護。”[ 修曉波:《試論我國古代中央對地方的監察方式》,載《社會科學戰線》1997年第5期,第151頁。]為防止監察官員與地方官員形成關系網,古代封建王朝還推行了隨機監督的方式。“只有采用流動的方法,經常對監察官進行更換,才能做到監察者與被監察者‘水火相濟,鹽梅相承。” [ 修曉波:《試論我國古代中央對地方的監察方式》,載《社會科學戰線》1997年第5期,第151頁。]隨機性監督是通過不常置機關、不定期監督等方式來實現的。漢武帝時,行使監察權的刺史一般由中央委派定期巡視所轄郡國,但是刺史不常設,丞相遣史分刺州,不常置。

刺史“傳車周流,匪有定鎮”[ 范曄:《后漢書》,中華書局1972年版,第3617頁。],即刺史沒有固定的工作地點,也沒有固定的掾屬,坐專車隨機督查。唐初將全國分為十道,通過派駐監察官員對道內官員進行監督。但是道內監察官員不固定,而是根據監察的需要臨時抽調監察官員通過隨機的方式對地方進行督查。抽調的監察官員沒有固定的名稱,按照監察事務確定監察官員的名稱,諸如觀風俗使、巡察使或按察使、黜陟使、巡撫使、安撫使、存撫使等。這種“因事而遣、事畢即罷”的監察機制通過流動性來防止監察地方化,因而是比較縝密的制度安排。明朝時期,御史巡按地方,一般由皇帝親自當面選派御史進行定期或不定期地方巡視,御史至少要半年“回道”向皇帝詳細奏報。

(二)采取措施保障派駐監督的獨立性

為了保障監察官員的獨立性,傳統中國各個封建王朝都采取相應的制度保障監察官員能夠獨立地行使監察權。

1.避免監督機關地方化

在舊中國幾千年封建歷史中,封建皇帝為了維持政權,實現對官員的制約,設計了垂直領導的國家機關——監察機關。為了能夠保障監察官員能夠獨立地行使監察權,中國古代監察制度一般將監察機關設在中央,避免監督機關地方化。盡管有的朝代在地方存在監察機關,但這些監察機關是中央監察機關的派出機關或機構。明朝是我國巡按御史最發達的時期,為了強化中央集權,明太祖朱元璋在中央設立御史臺。漢朝的御史中丞、唐朝的監察御史和元朝的御史臺都設在中央。監察機關僅限于在中央設立,其目的在于讓監察機關能夠居高臨下,自上而下實現對地方的垂直監督。

需要補充說明的是,不僅傳統中國如此,西方國家的監察機關也設置在中央機關,并獨立于同級其他國家機關。從組織上說,瑞典議會監察專員由議會選舉產生,受議會的領導,對議會負責,因其非地方化而獨立于其他國家機關。作為國家機關,議會監察專員獨立行使監察權,對同級別或者下級法院、政府機關及其公職人員行使職權實施監督。北歐的芬蘭、挪威等國家的監察機關也屬于中央國家機關,除了對議會負責或接受總統的領導外,其也獨立于行政機關、司法機關、軍事機關等國家機關,在行使監察權時不受任何國家機關和地方的非法干涉。菲律賓的監察機關被稱為監察專員署和獨立調査處,這兩個機關屬于中央國家機關,完全獨立于其他中央國家機關和地方國家機關,其行使監察權力時也不受其他國家機關和個人的干涉。

2.實現人事組織制度國家化

為了實現獨立的監察制度,中國古代通過人事制度國家化保障派駐人員獨立。人事制度包括監察人員的招錄和解職,以及監察人員的任命、級別調整、業務考核和職位待遇等問題。監察人員的人事關系是否獨立于被監督對象決定著反腐效能。傳統中國“監察制度系指中央政府監督地方行政而言……就一般行政理論而言,縱的監察制實起于中央集權之發展。”[ 嚴耕望:《中國古代地方行政制度史:秦漢地方行政制度》,上海古籍出版社2007年版,第269-272頁。 ]既然是縱向監督,派遣監察官員的招錄和解職以及監察人員的任命、級別調整、業務考核等一概由國家監察機關來落實。清朝《欽定臺規》規定,在中央設立最高監察機構都察院,在吏、戶、禮、兵、刑、工六部設立六科,在各省設立道,科道合一,對從中央到地方官員進行監察,并負責考核下屬各級監察人員的功過。

中國古代監察人事制度的國家化還通過經費的獨立來實現。監察官員隸屬于中央,經費由中央支付,甚至標準待遇都由中央決定,中央撥付監察人員的經費、確定待遇標準,為監察人員對地方獨立行使職權提供了物質上的保障。

3.通過專業化保障監察官員監督能力

傳統中國的監察制度對監察人員的專業素質有很高的要求。兩漢時期,“由于監察官最重要的職責和通常性業務是糾舉非法, 常須依據法令律例判斷是非, 因而通律明法便自然成為選任監察官的重要條件。”[ 關漢華:《試論兩漢監察官員的選任制度》,載《廣東社會科學》2000年第4期,第105頁。]唐朝監察官員也有法律素質的要求,“實行科舉制度后,所選官員均具較高文化水準,熟悉國家典章制度和禮儀規范,御史更是官員中之剛直干練者,否則難以勝任泱泱唐帝國繁重而復雜的監察任務。”[ 劉樹林:《〈大唐六典〉御史監察制度初探》,載《甘肅政法學院學報》1996年第4期,第57頁。]

(三)中國古代監督制度的借鑒意義

通過分析可知中國古代監察監督具有以下特點:監察機關、監察權運行非地方化是傳統中國封建王朝的成功做法,也是西方國家監察制度良性運行的經驗總結,長期派駐監督和隨機派出監督相互補充能夠實現監察監督全覆蓋。其中派駐監督既包括中央監察機關對地方的派駐監督,也包括中央監察機關對同級國家機關的派駐監督,即傳統中國監督是縱橫統一的派駐監督模式。“歷史雄辯地證明, 監察思想與制度、法律之間有著內在聯系。”[ 張晉藩:《中國古代監察思想、制度與法律論綱——歷史經驗的總結》,《環球法律評論》2017年第2期,第39頁。]傳統中國的監察思想、制度必然對當代監察制度的監察具有指導和借鑒意義。

四、縱向派駐監督的完善方案

縱觀中國監察歷史,縱向派駐監督有巡視式隨機派出監督和長期派駐監督兩種模式。對于前一種模式的借鑒,可以在既有的監察制度之外增加派出監督。對于后一種監督模式的借鑒,我們應當對現有的監察體制進行改革,加大派駐監督力度。

(一)加大派駐監督力度

人事獨立應該包括經費獨立在內。為了解決“端誰碗服誰管”問題的出現,建議建立和實施派駐人員的經費獨立制度,即監察人員的工資福利等經費不由駐在部門支付,也不由地方發放,而應該由中央進行統一的財政支付,“經費獨立是指只有實現預算獨立、薪金獨立,懲處腐敗犯罪才更有底氣”。[ 冉剛:《獨立性,反腐敗機構的生命線》,載《中國紀檢監察報》2014年3月27日,第4版。]

(二)選拔高素質人才

監察人員獨立性有賴于監察人員的專業性和品質,一個沒有專業性知識和高尚道德品行的人難以公正行使監察權。但遺憾的是,“國家監察體制改革以后,派駐監督實現了從形式上到實質上的全覆蓋,但不同層級的派駐機構在人員力量的配備、工作人員的專業素質、資源調配等方面存在較大的差異。”[ 周磊、陳洪治:《新時代派駐監督體制改革:內容、成效與展望》,載《河南社會科學》2019年第6期,第16頁。]為了保障派駐(出)人員有能力實施監察權,有必要對派駐人員的專業素質和道德品質提出要求。

目前紀委和監察委合署辦公,但紀委和監察委合署辦公并不等于紀委和監察委的業務完全合并,紀委重在預防腐敗,監委重在辦理違法犯罪案件。監察人員辦理違法犯罪案件就應該有法律專業素質的要求,即專業的事務還是應該由專業的人員用專業的知識來處理。為此,選派法律專業人員派駐監督時可考慮以下幾個標準:從通過國家法律職業資格考試的人員中遴選監察人員,最好有司法實踐經驗;為了彌補專業上的不足,特別是專業理論上的不足,監察委員會成員還應該從高校和科研機構遴選各個法律專業

人員參與到監察事務中,以強化監督委員的獨立性。

要對監察人員的道德品質提出嚴格要求。為了防止監察人員進入“利益鏈”,抑或被關系網所“俘獲”,我們應當要求監察人員具有良好的道德品質。高尚的道德品質至少能夠使其在行使監督權時不至于突破道德底線。如果沒有正直的品行和堅強的意志,難免陷入腐敗的圈子。要堅決斬斷“圍獵”和甘于被“圍獵”的利益鏈,堅決破除權錢交易的關系網。我國在遴選派駐人員的時候,應當注意其年齡、品性、教育等方面的素質要求,特別是在清廉、職業道德和個人品性方面作出嚴格要求,以保證派駐人員能夠獨立地、公正地履行監察監督職能。

(三)完善

派駐監督的聯動機制

正如上文所述,如果派駐監督的派駐人員原則性不強,容易被監督對象的關系網所俘獲,從而導致監督異化和監督人員庸俗化。對于監督異化、“庸俗化”問題除了通過對派駐人員的道德品性提出更高的要求外,還可以通過派駐監督的機動機制或輪換制度予以解決。

1.巡視組和監察委聯合執法

按照《監察法》的規定,監察機關一般不能對隔級國家機關實施監督,這容易導致腐敗治理進入到無效循環:“所以我們看到,現有被查腐敗問題大多是被上級紀檢監察部門、或是巡視組所發現的,一定程度上就是因為一些地方的腐敗治理已經進入到死循環的腐敗治理悖論階段,在沒有外來力量介入的情況下,局面很難被打破。”[ 馬光選 劉強:《風險制約型集體腐敗的生成機制與治理路徑》,《廣東行政學院學報》2018年第3期。 ]強化監督可以通過借鑒巡視組的隨機機制,由巡視組和監察委聯合行使監督權,實現對地方腐敗的有效治理。通過巡視組和監察委聯合執法的方式能夠實現對地方腐敗,特別是對地方系統性腐敗的有效監督。