基于模糊數學的云南鄉村少數民族節慶中游客環境感知評價

熊龍 張蕾 輝宇

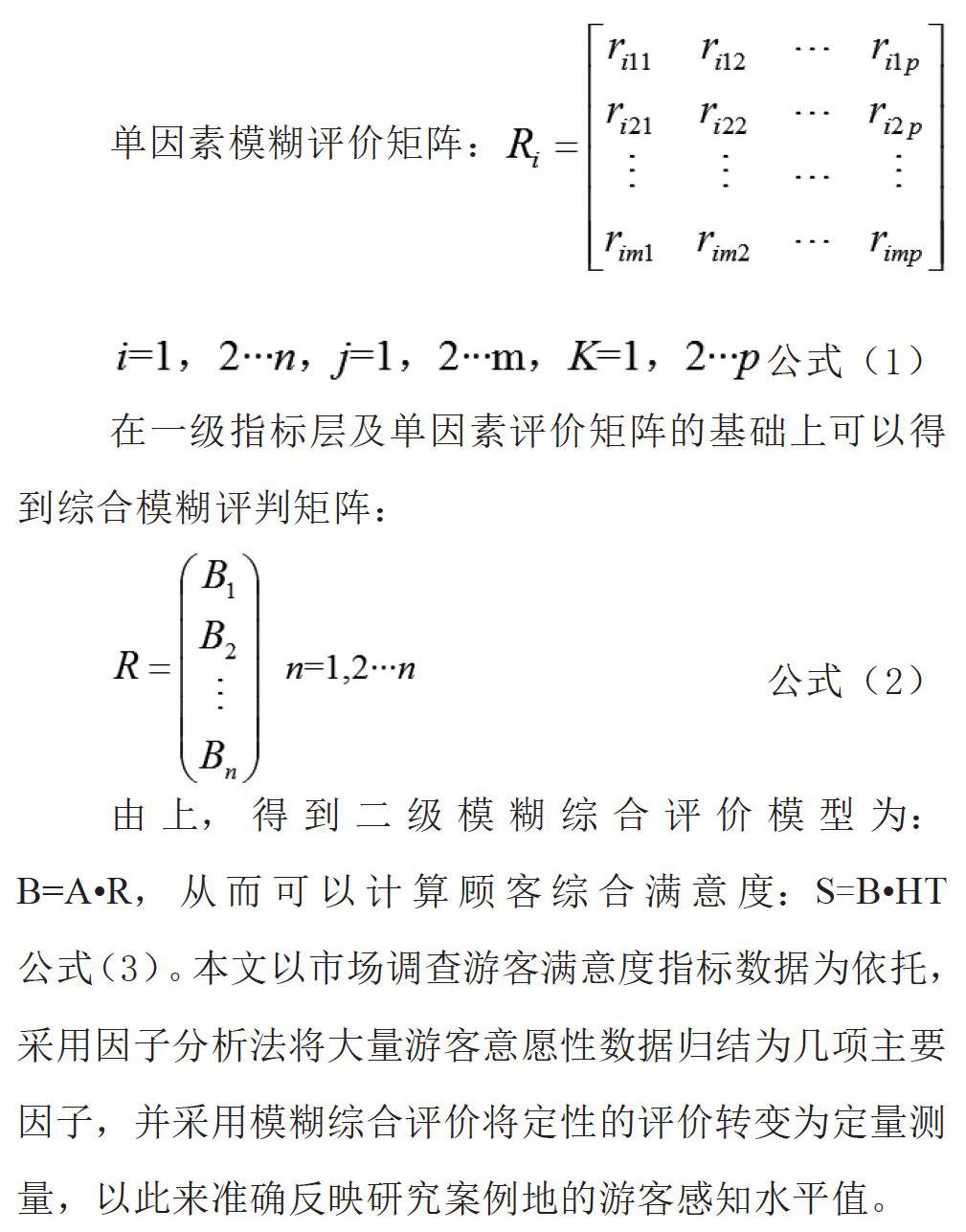

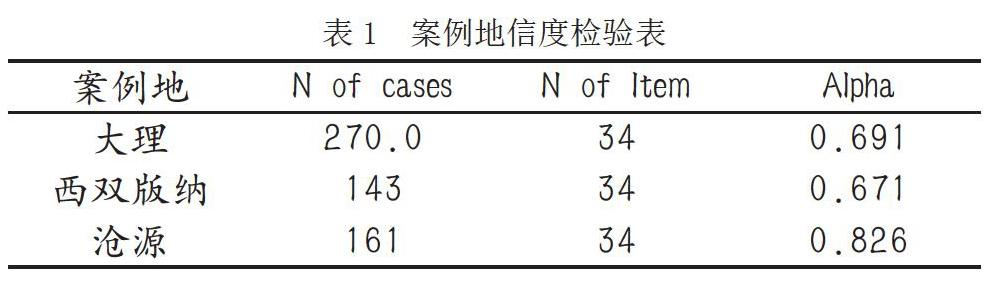

摘要:環境感知、最大效益原則和旅游偏好是影響旅游者旅游抉擇的主要因素,由此環境感知成為游客對目的地空間感受的重要組成部分。國內外學者在研究過程中主要從環境變遷在本地居民對環境認知過程中的影響因素、旅游活動對當地居民文化意識、對游客態度的構筑等方面的變化進行測度和主體空間融合下形成的文化空間差異三個方面進行了研究。本文通過設計游客感知量表,分析云南鄉村少數民族節慶活動中游客環境感知影響因素及其地區差異,得出的結論為管理因素和民族特色因素在大理、西雙版納、滄源三個研究案例游客均有較好的感知度,而經濟因素、住宿因素等在各案例地游客滿意度上存在著差異。由于管理理念、基礎設施、市場調節等方面和節慶旅游發展的規模和速度之間的不對稱,云南少數民族特色文化在滿足游客追求好奇心理的同時,需進一步提升游客在旅游期間基礎需求的滿意度。這對于提升旅游節慶的舉辦質量和吸引力有較為重要的作用。

關鍵詞:模糊數學;民族節慶;云南;環境感知

中圖分類號:K901.6? ? ? ? ? 文獻標識碼:A

環境感知是旅游規劃者或者設計方在旅游目的地空間構建和空間布局構成中,將展現地方文化與地方特色相結合而精心設計的整體旅游環境,這種感知即是對實體空間的感知,也是對自然空間和文化空間的感知。查閱文獻發現對環境感知的研究主要體現在三個方面:一是長住居民的生產生活、風俗、信仰、人與自然的關系、人與人的關系等通過建筑風格、房屋布局、人們對色彩的運用和建筑材料的選取等方面在空間上的集中體現。張瑩分析了上海市城市化進程背景下的客觀人居環境質量、人居環境感知質量,并構建了體質健康型復合人居環境模型[1]。史興民等在研究礦區居民環境污染感知的影響因素、環境感知的空間尺度中發現年齡和居住時間對塌陷和地裂縫的感知有顯著影響;居民對大區域的環境感知主要是依賴于自己臨近區的環境感知來傳遞的,居住時間對整體環境感知有影響,而局部環境感知受居住時間、年齡和家庭收入等幾個因素的影響較為顯著[2-4]。趙雪雁、卞瑩瑩分別對甘南高原、寧夏鹽池縣皖記溝村案例運用參與式評估方法研究了不同生計方式農戶的環境感知得出了這樣的結論:隨著生態建設效果顯現和非農業化帶來的經濟能力增強,農戶對生態環境的依賴性和關注度逐漸降低,適應能力有所增強[5-6]。郭玲霞等在分析陜北生態脆弱區農民環境感知狀況及影響因素后認為,農民對于區域環境變化的感知度較高,滿意程度較低,農民的居住時間、受教育程度、社會資本和人力資本是影響其環境感知、意識和行為的主要因素[7]。二是原著居民的文化意識、文化節慶、風俗習慣、對游客的態度構筑的人文空間被游客感知。白凱等從行為分割空間角度研究了環境感知因素對旅華背包客決策行為的影響[8]。王忠福針對國內城市居民旅游感知設計了城市居民旅游環境影響與社會文化影響感知問卷量表,并在此基礎上實證檢驗居民旅游影響之間的相互關系[9]。蘇欣欣、燕子等研究了五泉山風景區旅游者對旅游資源環境感知,結果顯示,旅游者對五泉山風景區旅游環境總體環境感知一般;對五泉山風景區的自然環境呈正面、積極感知,但是對飲食服務水平、旅游從業者服務態度、文化特色、環境設施等持保留態度[10]。陳金華基于環境感知立足于居民環境感知的視角,從基層、微觀層面分析旅游型海島(鼓浪嶼、湄洲島)人地關系狀況、存在問題與解決途徑[11]。王純陽、屈海林構建了社區居民旅游發展態度的結構關系模型,并引入個人獲益作為調節變量,剖析在獲益居民和沒有獲益的居民中,各種旅游感知對旅游發展態度的影響是否存在顯著差異[12]。三是由于主體間差異融合而形成的新的文化空間或氛圍,表現為旅游地現有的文化空間是在旅游刺激、外來居民新的生活文化理念附著于當地文化而形成的新的文化空間的結果。金果·次平研究了拉薩節日文化的特點和功能及其發展趨勢,探討了如雪頓節、望果節等在歷史發展中的演變,提出保護與交流并重[13]。陳軼、楊青山等通過文獻分析、深入訪談及長時間對于研究地點的了解,借鑒新區域地理的分析方法,歸納了拉薩市城市個性形成的新區域地理動力機制,探討了維護拉薩市城市個性面臨的挑戰[14]。學者研究認為,影響旅游決策行為的主要因素為感知環境、最大效益原則和旅游偏好[15]。旅游者對環境的感知通過意識反饋形成了對旅游地的滿意程度,它是旅游地長期持續發展的重要環節。節慶活動作為旅游地發展的組成部分,在其發展過程中開展基于旅游者感知和態度方面的游客滿意度測量,對于民族節慶活動的發展、營銷策略等方面的有效實施是一項重要的工作[16]。

目前,國內學者對游客的旅游環境感知研究較多見于旅游市場調研過程中游客對旅游目的地的形象感知,感知內容側重于旅游產品價格、旅游服務的評價和游客對旅游目的地人文環境和文化空間的感知和反饋等方面[17-19]。云南少數民族眾多,在長期的自然環境及社會發展需求的逐漸影響下形成各具特色的民族節慶活動。在不同風格的節慶活動中游客對自然、社會文化等方面的感知存在差異。本文以云南典型民族節慶為例采取實地訪談、調查問卷的方式收集游客環境感知的意愿性數據,將旅游者對云南三個典型民族節慶,即大理白族三月街、西雙版納潑水節和滄源摸你黑中旅游者對“食住行游購娛”六方面的感知作為自變量采用因子分析和模糊數學方法進行分析,從而比較不同鄉村節慶旅游中旅游者對環境感知的異同點,進一步深層次探尋基于游客感知的節慶旅游發展模式,為旅游地產品的開發、營銷等方面提供參考。

1? ? 研究區域及數據收集

1.1 研究對象概述

云南少數民族地區的節慶活動,從獨龍族僅有的“卡雀哇”(祭天節)一項節日,到哈尼族一系列的農耕生產祭祀節日,再到傣族佛教文化的各項農事節日、佛教節日、白族的精華性節日,各項節慶風格各異,豐富多彩。通過研究黃澤教授將西南地區的民族節日作一總體慨括,其主干的內容構成大致可分為五種類型[20]。按照分類本文選取的典型節慶分別屬于三個類別:西雙版納傣族潑水節屬于第一類型祭天、祭祖、祭祀最高神靈及年節的節慶活動;大理白族三月街屬于第二類需求交流型,它們都是在歷史發展過程中由于區域內的生產落后、人口較少、自然環境較差等原因需要獲得不同類型的生活生產物質而產生的;滄源佤族摸你黑,屬于第三類游覽娛樂型節慶活動,它是一種當地政府為刺激旅游業在吸收當地少數民族部分文化的基礎上,以吸引游客為主要目的創立的新興旅游節慶活動。三個案例由于其地理位置、自然環境和歷史文化等原因,形成了特殊的地方性形態,并在這一過程中自成發展序列。但隨著旅游業在云南地區的不斷發展,不少地方節慶活動商業化、同質化現象明顯,游客在這一過程中的感知也出現了偏差和一定程度的混亂。本文在這一背景下通過模糊綜合評價測量了云南不同區域典型少數民族節慶活動中游客感知影響因素值,并對比了游客感知的異同點佐證研究主體及意義。

(2)測量維度在不同少數民族節慶游客滿意度之間呈現差異,云南鄉村少數民族節慶旅游在時間空間類型以及社會經濟因素等方面的差異使知名度、服務因素兩類維度在游客對目的地的感知的所有測量維度中出現的頻率較低,同時在潑水節和三月街節慶旅游滿意度分別為2.849、2.545。因此在對不同云南鄉村少數民族節慶旅游游客滿意計算時,需根據其特點設定評估因子,保證游客的環境感知得到恰當的估計。

(3)云南鄉村少數民族節慶因其在民族特色上的固有特征使得游客在新奇性方面感受滿意度較高,但同時由于在基礎設施建設、交通條件、節慶期間的市場經濟環境不能得到有效調節,使得經濟因素在潑水節、摸你黑兩個案例地呈現的滿意度較低,管理理念的滯后性使得西雙版潑水節的管理得不到游客的認同,呈現的滿意度也較低。

(4)本土化一直是民族節慶旅游的核心吸引力,本土文化、符號、集體記憶構成了其發展中不可替代的元素。現階段的研究主要集中在對民族節慶特色、游客心里、當地居民的參與度等方面。本文經研究認為經濟因素、管理因素兩類維度出現在測評系統中的頻率較高,且游客的滿意度相對較弱。因此,在民族節慶特色開發過程中,將旅游者基礎需求和本土化特色進行匹配直接影響到了云南鄉村少數民族節慶活動的發展。

參考文獻

[1] 張瑩,城市體質健康型人居環境建設研究—以上海市為例[D],上海:東華大學,2011.

[2] 史興民,劉戎.煤礦區居民的環境污染感知—以陜西省韓城礦區為例[J].地理研究,2012,31(4):642-650.

[3] 史興民,廖文果.陜西省銅川礦區居民對環境問題的感知[J].地理科學,2012,32(9):1087-1092.

[4] 史興民,高喬喬,張肖南.礦區居民環境感知在空間尺度上的效應[J].干旱區資源與環境,2014,28(12):8-13.

[5] 趙雪雁.不同生計方式農戶的環境感知—以甘南高原為例[J].生態學報,2012,32(21):6776-6786.

[6] 卞瑩瑩,宋乃平.農牧交錯帶不同生計方式農戶對生態環境的感知和適應—以寧夏鹽池縣皖記溝村為例[J].浙江大學學報(農業與生命科學版),2013(5):210-221.

[7] 郭玲霞,封建民,孫鉑.陜北生態脆弱區農民環境感知狀況及其影響因素[J].水土保持通報,2015,35(4):235-241.

[8] 白凱,馬耀峰,李天順.環境感知因素對旅華背包客旅游決策行為影響研究—以西安為例[J].旅游學刊,2006,21(5):48-52.

[9] 王忠福.城市居民旅游環境影響與社會文化影響感知問卷量表的開發[J].管理評論2011,23(8):36-44.

[10] 蘇欣欣,燕子,李紅偉.旅游者對旅游風景區的環境感知研究—以五泉山風景區為例[J].中國人口·資源與環境,2011,21(3):239-242.

[11] 陳金華.基于環境感知的旅游型海島和諧人地關系研究:以臺灣海峽西岸鼓浪嶼、湄洲島為例[J].廣東海洋大學學報,2011,30(2):22-26.

[12] 王純陽,屈海林.村落遺產地社區居民旅游發展態度的影響因素[J].地理學報,2014,69(2):278-288.

[13] 金果·次平.略論拉薩民族節日文化的特點與功能及其發展趨勢[J].西藏研究,2015(2):58-64.

[14] 陳軼,楊青山,呂斌.基于新區域地理的拉薩市城市個性維護與發展研究[J].經濟地理,2010,30(12):1985-1911.

[15] 保繼剛,楚義芳,旅游地理學[M].北京:高等教育出版社,2005:32.

[16] 盧松,陸林,王莉.西遞旅游地居民的環境感知研究[J].安徽師范大學學報,2005,28(2):230-233.

[17] 聶獻忠.杭州市旅游吸引力、游客行為與旅游發展戰略[J].城市研究,2000,82(3):50-53,64.

[18] 朱竑,李鵬,吳旗濤.中國世界遺產類旅游產品的感知研究[J].旅游學刊,2005,20(5):21-25.

[19] 白凱,馬耀峰,李天順.北京市入境游客感知行為研究[J].消費經濟,2005,21(3):63:67.

[20] 黃澤.西南民族節日文化[M].昆明:云南大學出版社,2012:55

[21] 張宏梅,陸林.國外旅游問卷調查及數據分析的有關問題綜述[J].安徽師范大學學報(自然科學版),2006,29(1):88-93.