TOD 模式下既有地鐵車站復合利用改造施工關鍵技術

王偉茂(1.上海建工四建集團有限公司, 上海 201103;2.上海建筑改建與持續利用工程技術研究中心, 上海 201103)

《上海市城市總體規劃(2017—2035 年)》提出:在城市有機更新總體背景下,優化存量建設用地空間布局,加強土地集約復合利用,以公共交通向導開發(Transitoriented Development,TOD)模式為導向,依托軌道交通站點、公交樞紐等空間,綜合設置各類公共服務設施的總體要求,既有地鐵車站更新改建逐步進入行業視野。

上海市軌道交通 1 號線蓮花路站已運營超過 20 年,隨客流量提升出現現有站房建筑功能缺失、側式站臺站內換乘不便等問題,已不能滿足當前營運功能需求,以場站用地為基礎并體現 TOD 模式的蓮花路站綜合利用改造于是順時而生。此次改擴建將車站北側站房結合供地周邊公交首末站、社區配套和商業物業,建設綜合性軌道交通上蓋物業綜合業態,并在建成后實現站內便捷換乘,創新了軌道交通綜合開發土地利用方式,是城市有機更新進程中的典型案例,也成為軌道交通地上地下空間綜合開發利用節地的推薦模式。為此,本文以該項目為案例,研究城市有機更新中既有地鐵車站的更新改建施工技術難點和關鍵技術,為類似既有地鐵車站改擴建提供借鑒經驗[1]。

1 工程概況

蓮花路站復合利用改造包括原北側站房拆除、新建商業廣場、市政天橋連通和側式站臺互聯等內容。新建蓮花路商業廣場總占地 17 617 m2,擬地下 1 層 8 537 m2、地上 5 層共 41 458 m2,北連市政人行天橋連廊、南接地鐵蓮花路站臺;基坑工程總面積約 9 117 m2、開挖深度約 7.2 m。其安全等級為二級,地鐵保護區范圍內環境保護等級一級、其余二級,支護結構采用 SMW 工法+鋼筋混凝土支撐,地下結構為型鋼混凝土結構、上部結構為鋼結構。蓮花路地鐵車站站臺改造,主要是通過站臺上蓋實現南北站臺、廣場之間的互連互通。

蓮花路站周邊環境復雜,日客流量約 10 萬人次,西側 14 條公交線路,北側為滬閔高架路和南方商城商業圈,南側為滬杭高鐵。

2 技術難點

受營運要求、現場條件的限制,施工過程需要解決不停運狀態的施工,臨近地鐵的基坑安全施工,狹小場地的地下、地上結構施工和地鐵正常進出站的側式站臺連通實現等技術難題。

2.1 要求全過程不停運

蓮花路站北站臺原有 4 個出入口、2 個地下通道,實現進出站人流通行、南北廣場之間連通。蓮花路站作為正在運行的既有地鐵車站,在改造過程中須確保公共效益不影響,做到地鐵和公交在改造期全程不停運,人流通行可暢通、地鐵安全可保證、公交樞紐可運行。因此,施工期間需要保證足夠的車站出入口和南北廣場通道,站房拆除、站臺上蓋施工更不能影響地鐵線路安全運行。

2.2 場地狹小施工部署受限

新建商業廣場基本覆蓋了規劃紅線范圍,施工配套地塊明顯不足,施工區域緊貼營運地鐵車站與地面線路,安全要求非常高。在“拆-建-聯”的總體過程中,交通翻交、施工場布難度非常大。場地條件苛刻,如新建商業廣場地下室結構與圍護結構緊貼,致使側墻防水和混凝土澆筑施工難;要保證地鐵線路安全,上部結構施工塔吊布置就會受限,履帶吊吊裝退行路線又無法形成有效的施工環路。

2.3 條件復雜安全要求高

基坑工程北側有蓮花路車站站臺和地面線,南側有地鐵電纜、市政天橋等,基坑邊線距蓮花路站臺僅 8.0 m 左右。本工程對象為東西狹長形基坑,長寬比約 7∶1,施工中對周邊道路、管線的保護,特別是與地鐵車站運營的配合更具技術難度。

3 施工關鍵技術

為了確保公共交通設施全過程不停運、地鐵運營線路及站體安全和狹小場地低影響施工,本工程針對性地落實了多階段施工組織策劃、基坑工程工況數值模擬分析、鋼-鋼筋混凝土復雜結構施工等多項施工技術,并根據現場情況提出了側式站臺連通的實現技術路線。

3.1 施工組織策劃關鍵技術

3.1.1 三維策劃分析技術

本工程對既有車站進行復合利用改造,為了全面適應周邊復雜環境、有效落實施工組織策劃,采用無人機攝影全面采集周邊數據信息,建立三維點云模型,形成既有建筑和周邊環境總體信息模型,并利用三維點云模型和 SU 進行施工階段三維策劃分析,見圖 1。

圖1 施工組織的三維推演策劃

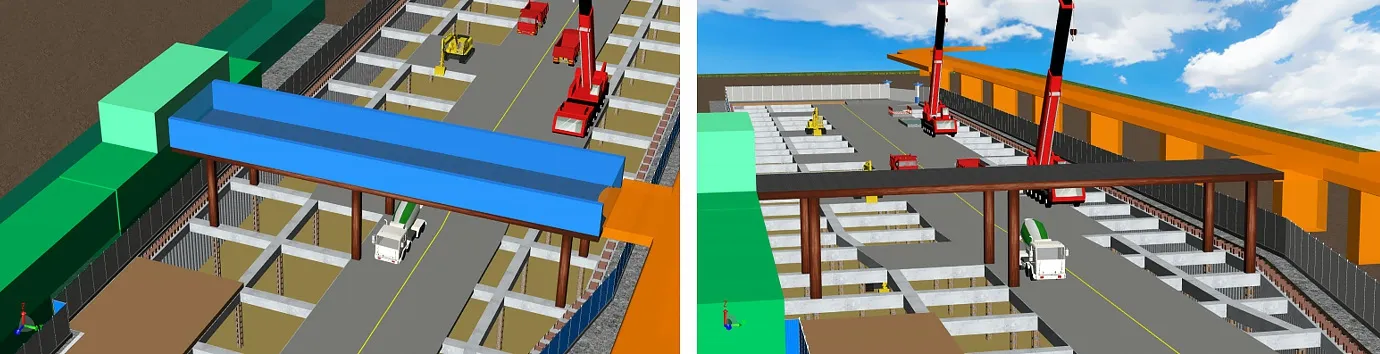

3.1.2 施工組織與多階段交通翻交

為了地鐵站出入、南北廣場連通和地鐵-公交換乘人流有序,針對站房拆除、基坑工程、上部結構三部分不同的施工階段,合理劃分施工區段、部署施工順序,確保了不停運的實現。

(1) 站房拆除施工階段。站房拆除分為 3 個階段,通過增設鋼樓梯平臺確保南北 1 個通道和北站臺 2 個以上出入口的使用。

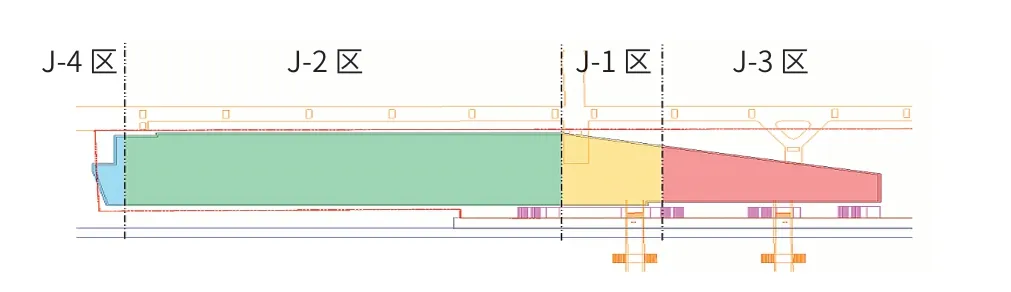

(2) 圍護及樁基施工階段。圍護與樁基分 4 個區段施工,與站房拆除銜接在封閉西側北 2 通道的情況下先開展 J-1 區南側圍護結構施工,向西逐步推進,并隨即設置跨基坑的臨時天橋與市政天橋連接。跨坑臨時天橋隨西側北 2 通道開通使用,將車站出入人流和南廣場穿越人流均引導至滬閔路市政天橋,確保了整個基坑工程施工期間人流的疏導。見圖 2。

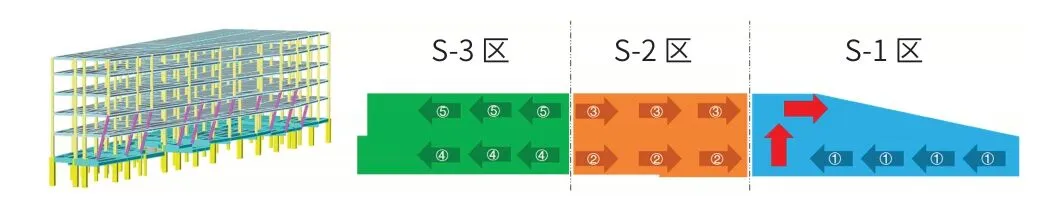

圖2 圍護與樁基施工區段劃分

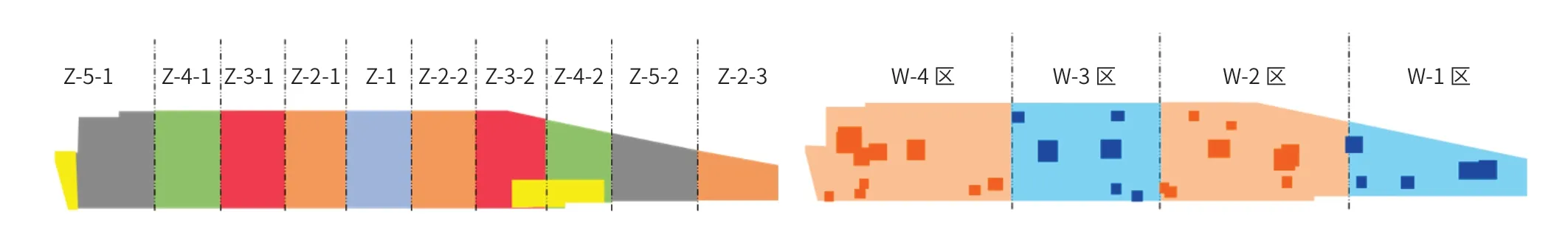

(3) 基坑挖土施工階段。基坑第 1 層挖土與支撐工程分為 10 個區段,第 2 層挖土按基坑設計重力壩分為 4 個區段,第 2 層挖土與地下結構施工確保 W-1 區首先完成±0.000 結構板以實現后期人流翻交。見圖 3。

圖3 基坑第 1 層挖土與支撐、第 2 層挖土的施工區段劃分

(4) 上部結構施工階段。上部結構施工分為 3 個區段進行,以結構分區為主要依據按結構縫進行劃分,以便于吊裝作業的順利實施。施工順序的確定:先施工 S-1 區建立地面內部臨時通道、開放東側北 1 通道;然后關閉西側北 2 通道、拆除臨時天橋,施工 S-2 和 S-3 區,實現一次南北向人流通道的翻交。見圖 4。

圖4 上部結構施工區段劃分圖

3.2 基坑工程施工關鍵技術

3.2.1 支護結構設計優化與深化

(1) 圍護結構 SMW 工法。原地鐵站房拆除后其原范圍留有條形基礎,需進行開槽清障回填,然后施工圍護結構。為保證緊鄰站臺的安全,在圍護結構外 3 m 范圍用 300 厚 C 20 混凝土、雙層雙向鋼 φ 8 @ 250 加固地坪。

(2) 支撐棧橋與立柱樁。在設計基礎上結合施工需求對支撐棧橋進行優化,主要有 3 個方面:要求施工場內交通的部署形成閉合雙向有效線路,支撐外側增加 500~1 100 mm 的懸挑板帶;根據人流、公交和翻交需要增加基坑西首 J-4 區局部的蓋板,確保基坑施工階段公交站運行;增設臨時跨坑天橋,充分利用支撐立柱樁與格構柱,實現了“三樁合一”的效果,即樁基礎、立柱樁和天橋基礎。

3.2.2 基坑工程綜合安全分析與控制技術

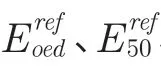

表1 基坑施工階段工況與數值模擬要點

圖5 周圍土體豎向位移(最大沉降 21.4 mm)與車站不均勻沉降情況云圖(最大沉降 17.05 mm)

圖6 圍護結構水平位移云圖(北側15.5 mm、南側15.0 mm)與支撐軸力圖(最大軸力 1 032 kN)

根據數值分析結果確定總體挖土施工路線,W-1 區、W-3 區同時開挖,W-3 區從中間開始、向東西兩側退挖,W-1 從東往西開挖;待 W-1 區、W-3 區底板混凝土達到設計強度后,開挖 W-2 區、W-4 區,W-2 區從西往東退挖,W-4 區從西往東退挖。嚴格控制開挖長度,減少基坑長邊效應,并及時進行墊層及底板施工,分段開挖按 1∶2 坡度二級放坡留土、并采取相應的護坡措施,分層開挖厚度控制在 3.0 m。

另外,以數值分析結果對標監測布點位置,充分掌握每個測點、測線在相應施工階段應有性狀和最大值,動態跟蹤并用以指導基坑挖土施工。另外,計算結果顯示,盡管南側圍護結構為密插型鋼但理論變形值仍較大,為此第 2層挖土施工時對基坑南側采取局部留土制措施,確保基坑施工階段地鐵車站和周邊環境的安全。該理論分析結果與實際監測數據也較為一致,如圖 7 所示。左圖從左向右依次為 C 21、C 19 和 C 17 的計算曲線(已反轉方向)。需要指出,監測數據采自 W-1 和 W-3 施工期間(C 19 在 W-3 中),因此監測 D 19 沉降槽較為明顯,其余與計算分析結果略有不同。見圖 7。

圖7 計算地表沉降曲線與監測數據對比圖

3.3 結構施工關鍵技術

3.3.1 地下結構施工

(1) 地下室側墻緊貼圍護結構的施工技術。控制圍護結構垂直度,在圍護結構 SMW 工法成樁時地鐵保護區范圍下沉速度宜控制在 0.5~0.8 m/min,提升速度宜控制在 1 m/min 內,噴漿壓力 ≤0.8 MPa,控制好成樁垂直度。單邊無螺桿支模,采用單邊支模,模板加工為單側,中間無對拉螺桿支模。防水層先施工處理,先在圍護樁面層鋪設一層模板保護層,然后將反應性自粘三元乙丙防水卷材鋪設至模板保護層上,再澆筑混凝土外墻。

(2) 復雜節點處。地下室結構節點有多種復雜形式,對型鋼混凝土柱、矩形鋼管混凝土柱、型鋼混凝土梁結構采取不同的處理技術。鋼柱-混凝土墻連接節點用鋼筋彎成 L 型與鋼管柱焊接連接,鋼柱-型鋼混凝土梁連接節點用鋼筋與鋼柱兩側鋼牛腿焊接連接,鋼柱-混凝土梁連接節點梁增設 1∶6 加腋外側鋼筋繞過鋼柱,中間鋼筋與鋼柱利用接駁器連接。

3.3.2 上部鋼結構吊裝作業

(1) 吊裝作業總體設計。考慮地鐵運行安全的因素,上部結構吊裝作業不設置塔吊,由于場地施工按“分段施工、流水作業”整體吊裝思路,采用 5 臺 100 t 履帶吊,上部結構 3 個施工區段分別采取了不同的吊裝作業路線。

(2) 頂板加固。上部鋼結構吊裝是在頂板上進行施工的,為了確保吊車開行路線和結構板的安全,要對洞口、錯臺采取施工加固措施。洞口加固:Φ 200×10 鋼管、20 號工字鋼、10 號槽鋼、16 mm 鋼板、15 cm 厚路基箱做成臨時鋼平臺;錯臺處理:Φ 200×10 鋼管、20 號工字鋼、16 mm 鋼板、Φ 12 mm 鋼筋做成可移動坡道,坡度 ≤15° 確保吊車爬行穩定。

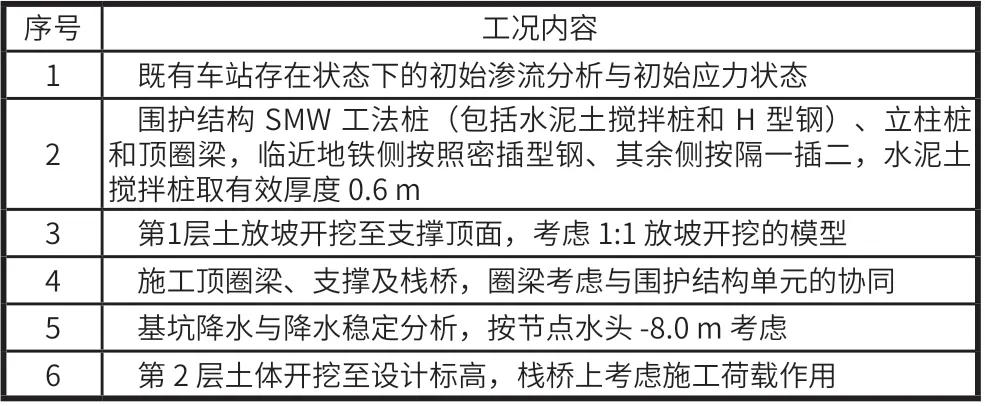

(3) 特殊構件吊裝。對上外斜柱、懸挑梁采用臨時支撐、拉索,保證吊裝臨時就位,拼接安裝形成永久結構后再拆除臨時固定裝置,確保特殊構件施工安全和定位準確。見圖 8。

圖8 上端外斜鋼柱的吊裝施工

3.4 側式站臺連通施工關鍵技術

目前,對于側式站臺的連通設計尚未明確,按鋼結構考慮,為保證地鐵 1 號線的正常運行,待蓮花路商業廣場建成后再進行南北站臺連通施工,按照總體技術路線可在新建廣場與站臺之間建立高于地鐵接觸網的施工鋼平臺,然后采用頂推法分階段就位或轉體法一次性就位完成站臺連接通道結構,新建站臺鋼結構與站臺既有結構之間通過后錨固錨板方式實現可靠連接[4]。

4 結 語

本文以蓮花路商業廣場項目為例,初步探討了 TOD 思路下既有地鐵車站復合利用改造施工的施工組織、基坑工程和結構施工與連接等施工關鍵技術問題。

(1) 借助三維方式推演和策劃了施工組織部署,以設置臨時天橋的方式解決地鐵、公交的“不停運”、要求人流交通有序的問題。

(2) 對于安全環境要求高的問題,采用數值分析評估了基坑工程施工階段工況,以理論結果結合監測數據指導了基坑施工,確保了地鐵車站及其他周邊環境的安全。

(3) 在考慮到場地狹小、地鐵安全的雙重情況下,設計了履帶吊吊裝作業路線和特殊復雜構件的吊裝作業工法,實現了異形鋼結構構件拼裝施工。

(4) 在確保地鐵安全運行的要求下,初步提出了以橋梁頂推法解決的地面側式站臺上部聯通技術路線。