一個光伏電站二次跳閘回路的優化

章文浦,劉志強

(中國電建集團江西省電力建設有限公司,江西 南昌 330001)

0 引言

某光伏電站10 kV母線設計的是單母分段的接線方式,但只設計了一組電壓互感器,由于采用的是一次倉的安裝布置模式,一次倉內沒有多余的空間加裝一組電壓互感器,重新訂制一次倉就要額外增加成本,工期上也有影響。文中闡述的就是通過采取優化二次回路跳閘邏輯的方式,解決了只設計了一組母線電壓互感器的失誤,并在不增加投資并確保安全運行的基礎上,提高電站發電出力[1]。

1 某光伏電站概況

該光伏電站是一個漁光互補的光伏電站,工程總裝機容量為20.072 8 MW,選用315 W多晶硅組件10 080塊,325 W多晶硅組件36 640塊,330 W多晶硅組件15 120塊,選用某公司組串型逆變器,每1.5 MW為一個單元,每單元21臺逆變器,采用分塊發電、集中并網方案,光伏組件輸出的直流電,先經過逆變器轉換成交流電,21臺逆變器輸出的交流電匯集到一個匯流箱,匯流箱匯流后接入箱變的低壓側,經箱變升壓至10 kV,一臺箱變所帶的所有設備稱為一個發電單元,共有14個發電單元。由于湖面的不規則性,光伏組件場分為兩大片,一片有9個發電單元,共12.625 MW,9個發電單元并聯后通過集電線Ⅰ接入變電站內的一次倉配電裝置的10 kV母線Ⅰ,另一片為5個發電單元,共7.375 MW,5個發電單元并聯后通過集電線Ⅱ接入變電站內的一次倉配電裝置的10 kV母線Ⅱ,共有兩回集電線路。

一次倉內配電裝置的10 kV母線采用的是單母分段的接線方式,集電線Ⅰ和集電線Ⅱ分別接入10 kV配電裝置的Ⅰ段和Ⅱ段。變電站沒有設計主變壓器,只是通過10 kV外線Ⅰ和外線Ⅱ接入15 km外的對側變電站,單回外送線路最大輸送功率為14 MW。對側變電站是一個建成比較久的110 kV變電站,其10 kV配電裝置的備用間隔有限,從本站接入到對側變電站的外線Ⅰ和外線Ⅱ接在對側變電站的同一段10 kV母線上。

本側10 kV配電裝置設計的是單母分段的接線方式,但只是在10 kVⅡ段上設計了一組母線電壓互感器,10 kVⅠ段上沒有設計母線電壓互感器。

本站10 kV系統一次接線圖如圖1。

圖1 10 kV一次系統圖

2 原設計存在的問題和現狀

從10 kV系統一次接線圖上可以看出,正常的運行方式是:外線Ⅰ、外線Ⅱ并列運行,集電線Ⅰ、集電線Ⅱ分別接入一次倉10 kV配電裝置的Ⅰ段和Ⅱ段運行。當集電線Ⅰ故障時,跳集電線Ⅰ10 kV側斷路器(901);當集電線Ⅱ故障時,跳集電線Ⅱ10 kV側斷路器(903);當外線Ⅰ故障時,跳外線Ⅰ對側斷路器和本側10 kV斷路器(902);當外線Ⅱ故障時,跳外線Ⅱ對側斷路器和本側10 kV斷路器(904)。

通過分析本站的外線和集電線的負荷情況及本站10 kV母線只有一組電壓互感器的“硬傷”問題,發現本站設計存在一些問題。

2.1 10 kVⅠ段沒有設計電壓互感器

本側10 kV配電裝置設計的是單母分段的接線方式,但只是在10 kVⅡ段上設計了一組母線電壓互感器,10 kVⅠ段上沒有設計母線電壓互感器,當10 kV分段斷路器(931)在分閘狀態時,就導致了10 kVⅠ段上的集電線Ⅰ和外線Ⅰ的保護裝置無母線電壓可取,保護功能無法實現。

2.2 兩回外線不能分列運行

由于外線Ⅰ和外線Ⅱ接到對側變電站的同一段10 kV母線上,故正常工況下外線Ⅰ和外線Ⅱ需要并列運行。

2.3 單回外線不能輸送全站最大負荷

由于單回外線的輸送最大負荷只有14 MW,而全站最大負荷為20 MW,當任意一回外線出現故障的情況下,保護跳開故障外線兩側斷路器,此時未發生故障的另一回外線將出現過載現象,發電負荷高的情況下將使得過流保護動作,跳開本回外線,從而導致全站停運。

2.4 兩回集電線發電負荷偏差很大

由于湖面的不規則的特殊地形,光伏組件安裝一片多,另一片少,整個場區通過兩回集電線輸送至10 kV一次倉。一回集電線有9個發電單元,總容量12.625 MW,另一回集電線只有5個發電單元,總容量為7.375 MW,相差較大。

3 改進、優化方案

針對上述存在的問題,最簡單直接的解決方法應該是在10 kVⅠ段母線上增加一組母線電壓互感器,但本站的一次倉早已經到貨并且安裝完成,倉內已經沒有空間增加一組母線電壓互感器,除非重新訂制一套一次倉,那樣將增加很多成本,工期上也不允許,顯然這個方法不可取。通過分析整個系統的結構,提出了如下的改進和優化方案[2]。

3.1 10 kVⅠ段二次電壓解決方案

將本站10 kV由設計的單母分段形式當成單母線來運行,將10 kVⅡ段母線電壓互感器的二次電壓經過分段斷路器(931)的輔助接點切換后接入10 kVⅠ段上的各保護裝置,為保護裝置提供母線電壓,確保保護裝置能正確判斷故障信息,正確、可靠地動作,當10 kV分段斷路器(931)跳閘時10 kVⅠ段上的各保護裝置采樣的母線電壓同時切斷,確保保護裝置采樣信息準確。分段斷路器(931)在某回外線或某回集電線故障的情況下均不跳閘,只有在10 kVⅠ段母線故障時才跳閘,通過修改跳閘邏輯來實現各種工況下的正常運行。

工況一:在正常運行的情況下,出現外線Ⅰ故障時,外線Ⅰ兩側保護裝置動作,跳開對側變電站線路Ⅰ斷路器,跳開本側出線Ⅰ斷路器(902),由本側出線Ⅰ斷路器(902)的輔助常閉觸點聯跳本側10 kVⅠ段集電線斷路器(901),即集電線Ⅰ不發電,而集電線Ⅱ通過外線Ⅱ繼續發電;

工況二:在正常運行的情況下,出現外線Ⅱ故障時,外線Ⅱ兩側保護裝置動作,跳開對側變電站線路Ⅱ斷路器,跳開本側出線Ⅱ斷路器(904),由本側出線Ⅱ斷路器(904)的輔助常閉觸點聯跳本側10 kVⅡ段集電線斷路器(903),即集電線Ⅱ不發電,而集電線Ⅰ通過外線Ⅰ繼續發電;

工況三:在正常運行的情況下,出現本側10 kV母線Ⅰ段故障時,母線保護動作,跳開分段斷路器(931)、外線Ⅰ斷路器(902)、集電線V斷路器(901),由于母線電壓互感器是設計在10 kVⅡ段上,集電線Ⅱ和外線Ⅱ的保護裝置采集的母線電壓是正常的,集電線Ⅱ通過外線Ⅱ仍能繼續發電;

工況四:在正常運行的情況下,出現本側10 kV母線Ⅱ段故障時,母線保護動作,由于只有故障段上才有母線電壓互感器,故障發生后,所有保護裝置采集的母線電壓都為零,故跳閘邏輯選擇為全停,即:跳開外線Ⅰ斷路器(902)、集電線Ⅰ斷路器(901)、外線Ⅱ斷路器(904)、集電線Ⅱ斷路器(903),全站不發電;

工況五:任一回集電線故障,直接跳開本集電線的10 kV斷路器就可以了,另一回集電線正常發電。

3.2 減少發電量損失的優化方案

由于本站單回外送線路容量的限制,使得在任意一回外線故障時不能滿足20 MW的全容量發電,需要跳開一回集電線,否則外線就過載了。從原設計的圖上看,當外線Ⅰ故障時跳開集電線Ⅰ斷路器(901),外線Ⅱ故障時跳開集電線Ⅱ斷路器(903),正常的設計思路都是這樣的。但考慮到本光伏站的特殊性,集電線Ⅰ和集電線Ⅱ所帶的光伏組件容量是不同的,分別是12.625 MW和7.375 MW,那么針對上述的工況一和工況二,提出了優化方案,即:在兩回集電線都能夠正常運行的情況下,當任意一回外線發生故障跳閘時,都選擇性地只聯跳集電線Ⅱ的10 kV斷路器(903),而不選擇跳集電線Ⅰ的10 kV斷路器(901),也就是只解列7.375 MW的光伏組件容量,保證容量更大的集電線Ⅰ可以繼續發電,從而使任意一回外線故障的情況下發電量的損失能夠減小到最低水平。具體如下:

工況一:在正常運行的情況下,出現外線Ⅰ故障時,外線Ⅰ兩側保護裝置動作,跳開對側變電站線路Ⅰ斷路器,跳開本側出線Ⅰ斷路器(902),由本側出線Ⅰ斷路器(902)的輔助常閉觸點聯跳本側10 kVⅡ段集電線斷路器(903),即集電線Ⅱ不發電,而集電線Ⅰ通過外線Ⅱ繼續發電;

工況二:跳閘邏輯不變。即:在正常運行的情況下,出現外線Ⅱ故障時,外線Ⅱ兩側保護裝置動作,跳開對側變電站線路Ⅱ斷路器,跳開本側出線Ⅱ斷路器(904),由本側出線Ⅱ斷路器(904)的輔助常閉觸點聯跳本側10 kVⅡ段集電線斷路器(903),即集電線Ⅱ不發電,而集電線Ⅰ通過外線Ⅰ繼續發電。

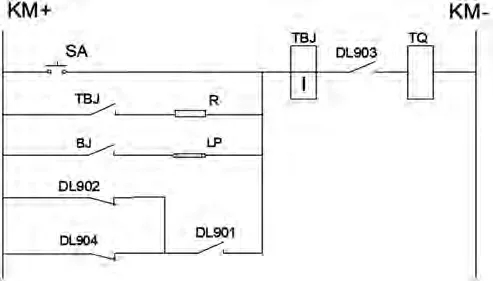

在完成了上述的優化后,還需要考慮一種特殊工況,如果集電線Ⅰ已經在停電檢修狀態下,恰巧又發生了一回外線故障,因為此時集電線Ⅰ已經在不發電的狀態,外線Ⅱ不會發生過載現象,這種情況發生時,為了不損失發電量,集電線Ⅱ不應該被聯跳。為了解決這個問題,在集電線Ⅱ的聯跳回路里串入了一付集電線Ⅰ10 kV斷路器(901)的常開接點,當集電線Ⅰ的10 kV斷路器(901)在合閘狀態時,常開接點閉合,發生任意外線故障時,集電線Ⅱ的聯跳回路貫通,跳開集電線Ⅱ的10 kV斷路器(903);當集電線Ⅰ的10 kV斷路器(901)在跳閘狀態時,常開接點打開,發生任意一回外線故障時,集電線Ⅱ的聯跳回路不通,集電線Ⅱ的10 kV斷路器(903)不會跳閘,集電線Ⅱ仍可正常發電。

優化后集電線Ⅱ的跳閘回路如圖2。

圖2 集電線Ⅱ斷路器(903)跳閘回路圖

4 優化后的效果

這樣的設計改進和優化,有效解決了原設計的不足,并且在不同故障情況發生時,能使發電量的損失減小到最低。今年7月份,外線Ⅰ在電纜上桿塔的地方發生了跌落保險接觸不良燒毀引發的接地事故,觸發外線Ⅰ的保護動作,保護正確動作,跳開了外線Ⅰ的10 kV斷路器(902)和對側10 kV斷路器,同時聯跳集電線Ⅱ10 kV斷路器(903),集電線Ⅰ和外線Ⅱ正常運行。事故處理耗時2天,按當時日發電量滿發為10 kWh計算,優化前的電量損失為12.625 kWh,優化后電量損失為7.375 kWh,少損失了5.25 kWh,本站的上網電價為0.9元/kWh,直接計算就可以算出這兩天的檢修時間里少損失了4.725萬元。

5 結語

文中針對該光伏電站的特殊情況,在不增加設備的情況上,采取修改跳閘邏輯和跳閘方式,在二次回路上進行了一些小的修改,簡單易行,既滿足了電網的運行方式,又不影響保護的正常動作,還解決了原來設計的不足,并且優化了發電模式,在發生故障的情況下,減少了發電量的損失,提高了光伏電站的發電收益,此方式可在同類型光伏電站中推廣。