基于流動單元控制的低滲氣藏剩余氣潛力分布

李玉城

摘 要:針對蘇里格氣田西北部盒8、山1段致密砂巖儲層非均質性嚴重及剩余氣分布復雜的問題,基于流動單元內的儲層相對均質化原理,逐一研究不同類型流動單元剩余氣潛力分布。利用取芯數據對流動單元進行Q型聚類分析,將巖心--測井數據建立相關性,采用灰色理論建立流動單元綜合評價體系,將其應用到非取芯井段,實現全區流動單元的綜合評價。在此基礎上,分析各類流動單元儲層的地質儲量、采收率及天然氣產出量,明確不同類別流動單元的剩余氣富集規律及潛力分布。應用表明,2019年在研究區ZD井區剩余氣富集區部署6口井投產后,初期平均單井日產氣是周圍老井的1.7倍,為氣藏后期高效開發提供技術支持。

關鍵詞:低滲氣藏;非均質性;流動單元;剩余氣;鄂爾多斯盆地

0 引言

近年來,蘇里格氣田西北部低滲氣藏受多種地質因素影響,儲層物性和滲流結構差異明顯,剩余氣分布異常復雜[1]。國內外研究表明,儲層的非均質性在很大程度上控制低滲氣藏剩余氣分布[2-3]。而流動單元為分析儲層非均質性提供了一種最合適的地質單元。關于儲層流動單元的研究,大多數都是利用流動單元進行儲層劃分、測井解釋和地質建模[4]。而基于流動單元控制下的剩余氣分布及存在形式的相關研究甚少。因此,把流動單元所控制和反映儲層剩余氣的影響因素結合起來,以流動單元為精細地質研究的基本單位來表征儲層非均質性,建立了流動單元綜合評價體系,用于剩余氣分布研究。

1 流動單元的劃分及評價

研究區位于鄂爾多斯盆地伊陜斜坡西北側蘇里格氣田蘇X區ZD井區,表現為向西傾斜的寬緩單斜構造,目的層位古生界二疊系下石盒子組盒8段和山西組山1段厚砂層組,處于河流--三角洲沉積。受復雜沉積、成巖及孔隙結構影響,儲層具有低孔低滲、強非均質性特征[5]。

1.1 劃分方法

利用研究區內盒8段、山1段20口井的巖心數據進行Q型聚類分析,按照所統計孔滲及流動指數等參數的分布范圍及均值大小,將3類流動單元劃分為較好、一般和較差。試氣結果及生產數據在不同類型流動單元上差異較為明顯,驗證了利用巖心資料識別流動單元方法的合理性。

1.2 定量評價指標體系的建立

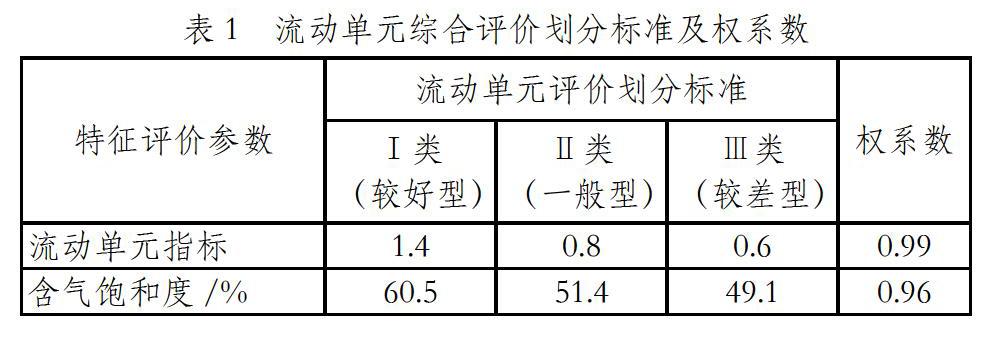

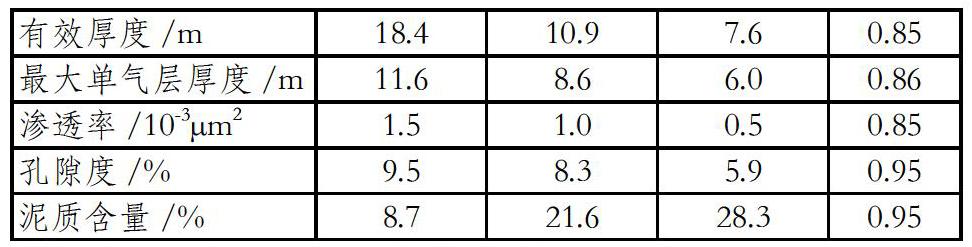

在選取測井評價參數的過程中,綜合判別分析,確定劃分流動單元的測井參數為流動單元指數、含氣飽和度、有效厚度、最大單氣層厚度、滲透率、孔隙度及泥質含量7個參數,采用灰色理論識別流動單元的各參數重要程度,賦予不同的權重,建立該區塊流動單元綜合評價指標及其權系數(表1)。為驗證結果的準確性,利用該方法對區內未參與測井參數評價標準建立的取芯井樣品進行判別,準確率達98%。

2 分類流動單元下采收率預測

通常情況下,全區共用同一個采收率值。但對于蘇里格氣田儲層較強非均質性,如果采用同一個數值勢必給儲量計算及后續剩余氣研究帶來誤差。根據以往開采經驗及生產數據等資料,應用數值模擬方法,結合實際地質條件綜合計算采收率更符合實際。因此,通過各類流動單元產量、壓力數據歷史擬合,計算出Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類流動單元采收率分別為44.6%、40.9%、36.0%。

3 基于流動單元控制的氣藏剩余氣分布規律及潛力評價

3.1 剩余氣分布規律

根據各類流動單元采收率,計算可采儲量后,結合各層儲量動用狀況,繪制出各類流動單元剩余可采儲量分布圖來描述宏觀剩余氣的分布規律(圖1)。

從剩余氣分布角度來看,盒8段剩余可采儲量主要富集在43-74、51-62井等Ⅰ類流動單元所控制的東部和南部,其單井剩余可采儲量在2200×104m3以上,占該層段剩余可采儲量的82.9%;山1段剩余可采儲量主要富集在52-65井Ⅰ類流動單元所控制的東部,呈條帶狀連片分布,其單井剩余可采儲量在2000×104m3以上,占該層位可采儲量的48.3%。

3.2 基于流動單元控制的氣藏剩余氣潛力評價

3.2.1 不同流動單元儲層采出程度

根據氣井各層儲能系數,統計出單井分層累計產量,可以得到不同類流動單元的采出程度。Ⅰ類流動單元屬于易動用儲層,可采儲量采出程度最大,為20.6%;Ⅱ類流動單元屬于一般動用儲集層,可采儲量采出程度為9.8%,動用較小;Ⅲ類流動單元為弱動用儲集層,可采儲量采出程度僅2.9%,基本未動用。

3.2.2 潛力評價

Ⅰ類流動單元其發育規模和范圍相對較小,但其孔滲條件好、含氣飽和度高,其剩余可采儲量潛能較大,為近期可開發儲層;Ⅱ類流動單元發育范圍比Ⅰ類大,采出程度較低,其剩余可采儲量比例較低,是今后挖潛改造的備選對象;Ⅲ類流動單元基本未動用,采出程度及剩余可采儲量都很小,其儲層物性和含氣性較差,可作為遠景開發潛力層。

3.3 現場應用效果

根據不同流動單元剩余氣富集規律研究成果和潛力評價結論,在研究區ZD井區Ⅰ類流動單元剩余氣富集區部署新井20口,截止2019年已投產6口井,初期單井日產氣量為1.91~4.82×104m3/d,平均單井日產氣量3.35× 104m3/d,是周圍老井的1.7倍,生產效果較好。

4 結論

①利用取芯資料對流動單元進行聚類分析,將巖芯資料與測井數據建立聯系,采用灰色關聯分析法建立流動單元綜合評價體系。研究結果表明,該體系用來劃分流動單元是合理、可靠的;

②對不同類別的流動單元分別預測采收率,在一定程度上提高了可采儲量預測精度,有效地減少了全區共用同一個采收率研究剩余氣產生的誤差;

③根據各類流動單元的剩余氣平面分布及動用狀況,綜合評價了該區分類流動單元剩余氣富集規律和潛力分布,Ⅰ、Ⅱ類流動單元發育規模和范圍雖然較小,但剩余可采儲量富集程度較高,是井位部署和措施挖潛的重點對象,且研究成果現場應用效果較好。

參考文獻:

[1]王澤明,段傳麗.鄂爾多斯盆地蘇里格氣田蘇20區塊氣層分布特征及分類評價[J].石油天然氣學報,2009,31(5): 186-189.

[2]劉吉余.流動單元研究進展[J].地球科學進展,2000,15(3): 303-306.

[3]孫致學, 姚軍,孫治雷,等.基于神經網絡的聚類分析在儲層流動單元劃分中的應用[J].物探與化探,2011,35(3): 249-353.

[4]陳燁菲,彭仕宓,宋桂茹.流動單元的井間預測及剩余油分布規律研究[J].石油學報,2003,24(3):74-77.

[5]楊華,付金華,魏新善.鄂爾多斯盆地天然氣成藏特征[J].天然氣工業,2005,25(4):5-8.