鹽田生產光鹵石礦質量和粒度的探討

陳祥 歐陽傳亮 朱廣萍 萬莉 何磊

摘 要:光鹵石礦是生產鉀肥的主原料,優質的質量和適宜的粒度是反浮選與正浮選兩種加工工藝的關鍵核心。如何在保證質量最優的前提下,生產粒級適宜的光鹵石礦,是鹽田生產者一直追求的目標。本文通過對深水大鹽田礦篩分數據的分析,結合試驗數據的研究,旨在尋找合適的鹽田生產方式,對現有生產起到一定的指導作用。

關鍵詞:光鹵石;質量;粒度

察爾汗地區鉀肥年產量已超過600萬t,生產鉀肥的原料均為鹽田曬制的光鹵石礦(主要雜質為NaCl)。其質量和粒度對加工過程影響極大,因此在鹽田生產過程中,除了對生產的光鹵石礦質量要求較高外,對粒度上也有不同要求。

鉀肥正浮選生產中,要求光鹵石礦中的NaCl盡可能以大顆粒形式存在,以便于捕收KCl時,NaCl不要同時被捕收出來。而鉀肥反浮選生產中,則要求與正浮選恰恰相反,即希望光鹵石礦中的NaCl盡可能以小顆粒形式存在,以便于捕收NaCl時,達到滿意的捕收效果。

1 數據收集分析

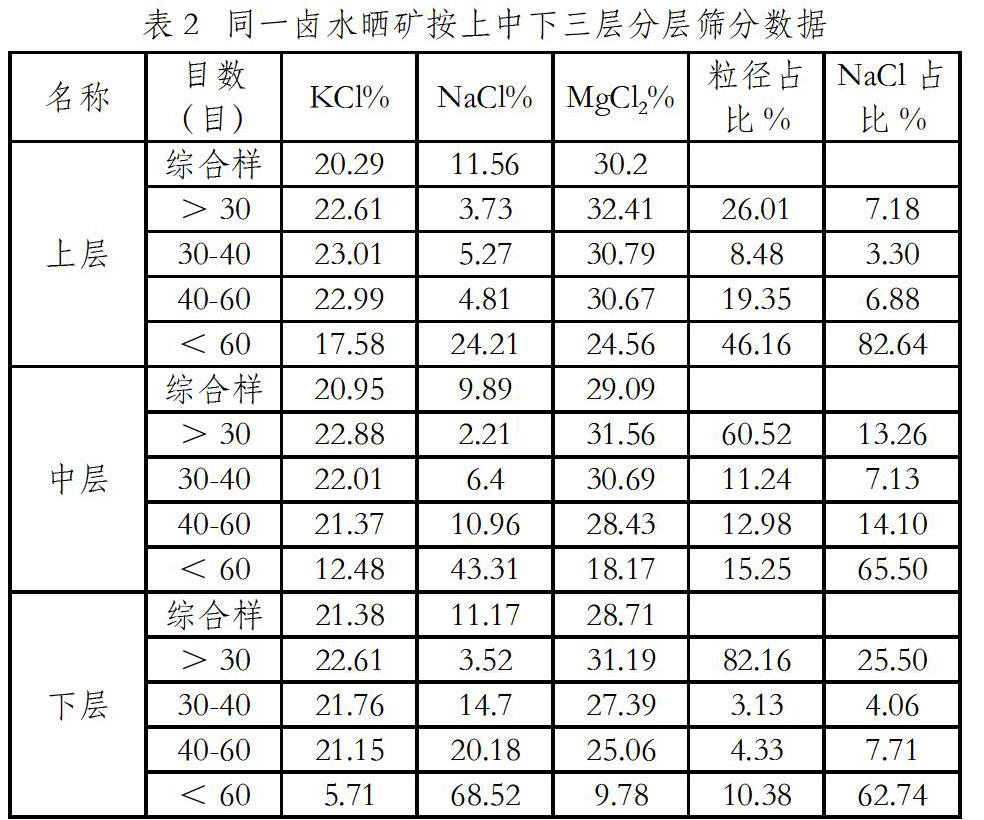

1.1 深水鹽田生產實際取樣篩分

取鹽田生產混合樣品,進行篩分處理(限于字數,僅列出幾組有代表性數據)。

分析:

從光鹵石礦粒度來看,成礦鹵水首先進入的前端池(1、2、3、4池)曬制的光鹵石礦粒度整體較大(大于0.8mm以上占70%以上),小于0.2mm以下的粒級量極少(占比小于2%以下);多數中間段鹵水曬制的光鹵石礦粒度大于0.8mm以上占比在35%以內(個別例外),0.2~0.8mm之間居多;末端鹵水曬制的光鹵石礦粒度大于0.8mm以上占比多小于20%,小于0.2mm以下的粒級相對較多,0.2~0.4mm之間占比也相對較多(由于實際生產中,各池打礦量存在不均衡性,所以混合樣數據部分差異較大)。

從光鹵石礦質量來看,成礦鹵水首先進入的前端池(1、2、3、4池)曬制的光鹵石礦質量整體較好,光鹵石礦基本為大顆粒礦(>0.2mm礦占到98%以上),且光鹵石中的NaCl也多以大顆粒形式存在(>0.2mm NaCl約占到95%左右);中間段鹵水曬制的光鹵石礦中粒度多以0.2~0.8mm居多,光鹵石中的NaCl占比在70%左右;末端鹵水曬制的光鹵石礦中70%以上的NaCl基本都富集在小于0.2mm以下礦中。

低溫和高溫生產的光鹵石礦粒級中,低溫生產的光鹵石礦整體較高溫生產的大粒級礦占比相對較多,小于0.2mm以下的粒級相對較少。低溫生產礦中NaCl在小粒級中占比相對于高溫礦少,大粒級中占比反而高于高溫礦。

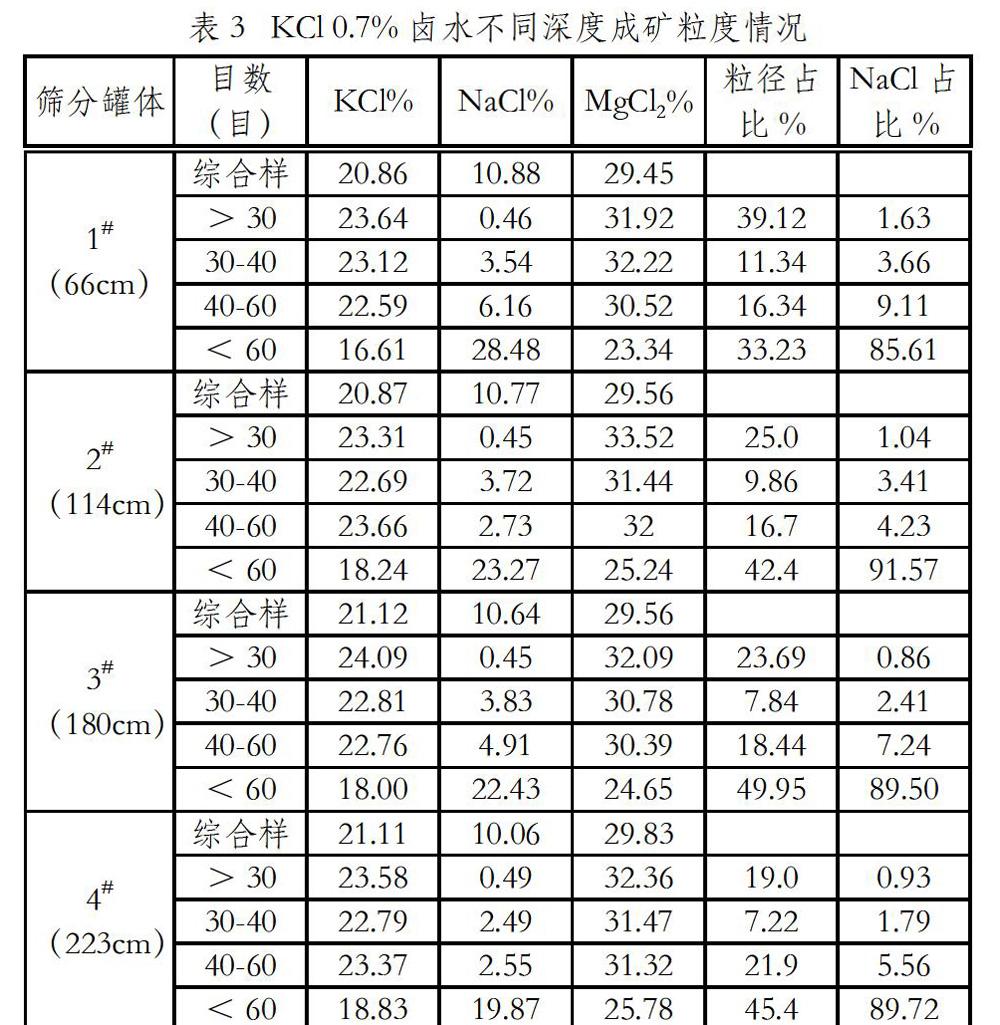

1.2 鹵水分段曬礦試驗

分析:

①本試驗主要考察末端鹵水不同深度曬制的光鹵石礦粒級及質量情況;

②根據本試驗情況,末端鹵水曬制的光鹵石礦中NaCl接近90%量富集在粒級小于60目以下礦中,占比在85~92%,該部分礦質量相對較差,大于60目以上則質量較好;

③從不同深度曬制的情況來看,隨著鹵水深度的增加,大于30目以上的礦粒級在逐漸下降,30~40目礦量也呈下降趨勢,40~60目呈上升趨勢,小于60目則明顯增加(超過223cm的反而有所下降)。

2 綜合結論

①成礦鹵水按分段進行曬制,前期曬制的礦粒級最大,中間段次之,末端最細;實際鹽田生產過程就是按照串聯走水的形式依次分段過鹵,鹽田串聯個數更多,分段更細;

②從光鹵石礦中含NaCl情況來看,初期曬制的礦中NaCl顆粒大,含量低;末端鹵水曬制的礦中NaCl粒度最小,NaCl含量相對較高;

③按生產季節來說,低溫生產期生產的光鹵石礦比高溫期生產的礦粒度相對較大;

④按末端鹵水不同深度曬礦情況來看,隨著鹵水深度的增加,曬制的礦粗粒級減少,細粒級逐漸增多。近90%的NaCl都富集在60目以下細粒級礦中。

從以上分析看出,正浮選裝置適宜用前端鹵水曬制的光鹵石礦進行生產,NaCl基本都以大于0.2mm大顆粒存在(NaCl約占到95%左右);而反浮選裝置則適宜用中間及末端鹵水曬制的光鹵石礦進行生產,NaCl基本都富集在小于0.2mm細顆粒中(NaCl大于60%以上)。盡可能控制反浮選光鹵石礦中NaCl粒度在0.05~0.15mm最適宜浮選粒度范圍內。