廚余垃圾厭氧消化國際研究趨勢的文獻計量分析*

任媛媛,宋 娜,于 淼,高 明,吳川福,汪群慧,

(1.日本東北大學工學研究科,日本 仙臺 9800845;2.北京科技大學能源與環境工程學院,北京100083;3.北京科技大學天津學院環境工程系,天津 301830)

1 引言

廚余垃圾是城市固體廢物中有機組分的重要組成部分,包括家庭廚房垃圾,餐飲、食堂的食品廢物等。隨著社會的發展,廚余垃圾的大量產生逐漸成為一個全球性問題[1-2]。據統計趨勢估計,2005—2025 年,亞洲國家的城市廚余垃圾年均可能從2.78×108t 增加至4.16×108t[3]。隨著工業發展和城市化進程的不斷加快,近年來我國廚余垃圾增長率已超過10%[4-5]。目前,大多廚余垃圾都隨城市垃圾一起填埋或焚燒。雖然暫緩了垃圾圍城的壓力,但涌現出大量問題,例如廢物處理成本上升、填埋空間不足、浸出液污染地下水、排放有毒和溫室氣體以及公共環境衛生問題等[6]。然而,廚余垃圾含水率高(75%~99%)、有機物濃度高(揮發性固體含量與總固體含量的比值達到0.8~0.9,即VS/TS 為0.8~0.9)、可生化性好,是非常理想的厭氧消化底物,具有極高的產甲烷潛力[7-8]。因此,越來越多的研究者選擇利用厭氧消化技術來處理過量的廚余垃圾,從而達到廢物利用和減輕環境壓力的目的。

文獻是研究成果的結晶,根據文獻的研究方向和研究數量可以反映某一領域內的研究熱點及研究進展,預示該領域近一段時期的發展方向,表征該項研究的地域分布情況[9]。蔡瑋瑋等[10]曾針對1992—2009 年間有機廢物(廚余垃圾、污泥等) 厭氧消化產沼氣的研究趨勢進行了文獻計量分析,王利紅等[11]則針對1999—2010 年間廚余垃圾處理方式(堆肥、產生物柴油、產沼氣、產氫、產乙醇等) 的相關文章進行了文獻計量分析。近年來,有關廚余垃圾厭氧消化的發文量持續增長,研究的熱點也有所變化,但是從文獻計量角度研究其發展動態的報道相對較少。因此,本研究以1994—2018 年間廚余垃圾厭氧消化相關文獻作為檢索對象進行了計量分析,以便準確掌握該領域的研究現狀及前沿動態,有助于科研工作者了解該領域在全球發展的整體情況,明確未來的研究方向。

2 數據來源與方法

ISI Web of Science 是全球最大、覆蓋學科最多的綜合性學術信息資源。其引文數據庫SCI(Science Citation Index),已成為國際公認進行科學統計與科學評價的主要檢索工具。本研究的文獻數據基于ISI Web of Science 中SCI 數據庫, 以(food* waste* or food waste* or fruit* waste* or fruit and vegetable solid waste*or fruit and vegetable waste*or mixed fruit peel waste*or mixed food waste*or solid potato waste* or solid fruit waste* or solid vegetable waste* or vegetable market waste* or vegetable waste*or kitchen waste* or restaurant food residue or food beverage or food residue or food garbage or food rubbish or food trash or kitchen scraps) 和(anaero*or(biogas or methane)) 作為主題檢索詞,選用普通檢索方式,對1994—2018 年間發表的文章進行檢索,共獲得4 306 篇文獻信息。本次計量分析采用Ho[12]歸納出的文獻數據分析方法,應用Microsoft Excel 2018 軟件對相關數據進行處理,并對該領域的研究進行檢索分析。

3 結果與討論

根據統計結果分析,最終一共有10 種可被ISI收錄的文獻類型。其中,研究型論文(81.68%)是最常采用的文獻形式,其次是綜述(10.06%)、會議論文(7.39%)、會議摘要(0.33%)、編輯材料(0.16%) 等。本研究主要對檢出的3 517 篇研究型論文進行統計分析,在對所有相關數據進行歸類之后,將25 a 的數據進行分段,使用5 a 間隔(1994—1998 年、1999—2003 年、2004—2008 年、2009—2013 年、2014—2018 年) 對研究型論文的趨勢進行分析,以最大程度地減少逐年波動帶來的影響。

3.1 文獻產出整體趨勢分析

通過對3 517 篇研究型論文的發文語種計量分析得出,98.49%的期刊論文語言選用英語(3 464篇),其后依次為波蘭語(16 篇)、葡萄牙語(14篇)、西班牙語(11 篇)、德語(2 篇)、日語(2篇)、捷克語(2 篇),以及漢語、法語、塞爾維亞- 克羅地亞語、克羅地亞語、土耳其語、俄語(各1 篇)。

圖1 為1994—2018 年廚余垃圾厭氧消化相關SCI 文獻發文量,由圖1 可知有關廚余垃圾厭氧消化的研究在21 世紀得到了飛速發展。1994—1998年、1999—2003 年、2004—2008 年、2009—2013年、2014—2018 年,每5 年之間發文總數量分別為117、166、402、992、2 629 篇,增長率分別為41.88%、142.17%、146.77%、165.02%。從該數據中可以看出廚余垃圾厭氧消化工藝的研究從2004—2008 年間開始發展迅速,并在2004—2018年間依舊保持超過100%的增長率,說明由于廚余垃圾數量增長較快以及人類對能源和環境的迫切需求,廚余垃圾資源化的相關研究已成為全球化趨勢,其中以厭氧消化為代表的處理技術依舊是全球范圍內的研究熱點。

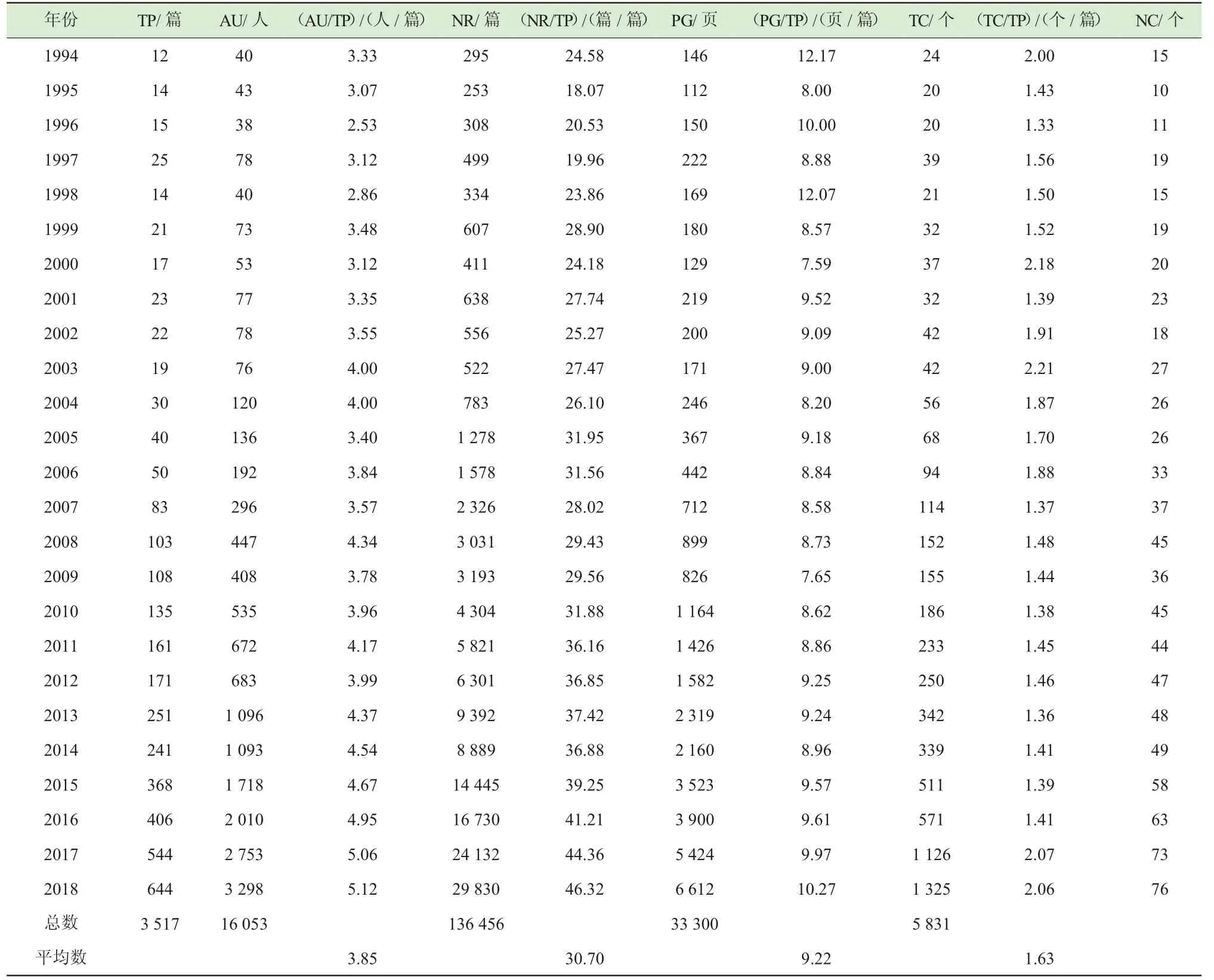

此外1994—2018 年間,有關廚余垃圾厭氧消化研究的歷年發文基本情況如表1 所示,篇均引文數量從1994 年的24.58 篇增加至2018 年的46.32 篇,增長幅度約為88.45%,可以反映出關于廚余垃圾厭氧消化的相關研究體系逐漸完整,文章結論的真實性和穩定性得到大家的廣泛認可;同期每篇作者人數則從3.33 人增加至5.12 人,增長53.75%。論文長度基本保持穩定,平均篇幅為9.22 頁。此外,1994—2018 年參與廚余垃圾厭氧消化研究的國家由15 個增加至76 個。由此也表明,廚余垃圾的資源化利用引起了全球范圍內的關注,利用厭氧消化處理廚余垃圾的技術被廣泛使用,同時科研機構進一步加深了對廚余垃圾厭氧消化研究領域的探索。

表1 1994—2018 年間的發文特征

3.2 主要國家及研究機構分析

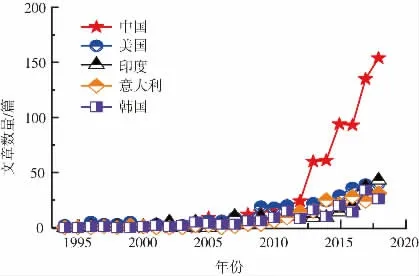

通過對期刊論文通信作者所提供的地址及附屬單位進行統計分析,得出了不同地區發文量分布情況。重新分類后,源于英格蘭、蘇格蘭、北愛爾蘭及威爾士的論文,歸屬地定為英國。對檢出的3 517 篇研究型論文進行統計分析,結果顯示,只有中國在廚余垃圾厭氧消化研究方向的發文量超過了500 篇,占全球總量的20.22%,達到711 篇。1994—2018 年廚余垃圾厭氧消化方向總發文量前5 位國家(中國、美國、印度、意大利、韓國) 每年發文情況如圖2 所示。數據顯示,在2012 年之前,各個國家的發文數量大致相當,增長趨勢較為平穩,但發文量前5 位的國家在2012—2018 年發文數量增長率分別達到了542%、208%、291%、121%和225%。由此可以看出2012—2018 年中國在廚余垃圾厭氧消化方面的研究飛速發展。

圖2 1994—2018 年發文量居前5 位國家的論文發表情況

通過統計論文作者(至少1 位) 所屬單位,對不同研究機構發文情況進行分析。經統計,檢出的3 517 篇論文共由2 758 個研究機構發表。其中,僅發表1 篇論文的機構有1 296 個(46.99%),發文量為2 篇及3 篇以上的機構數量分別為727個(26.36%)、735 個(26.65%)。

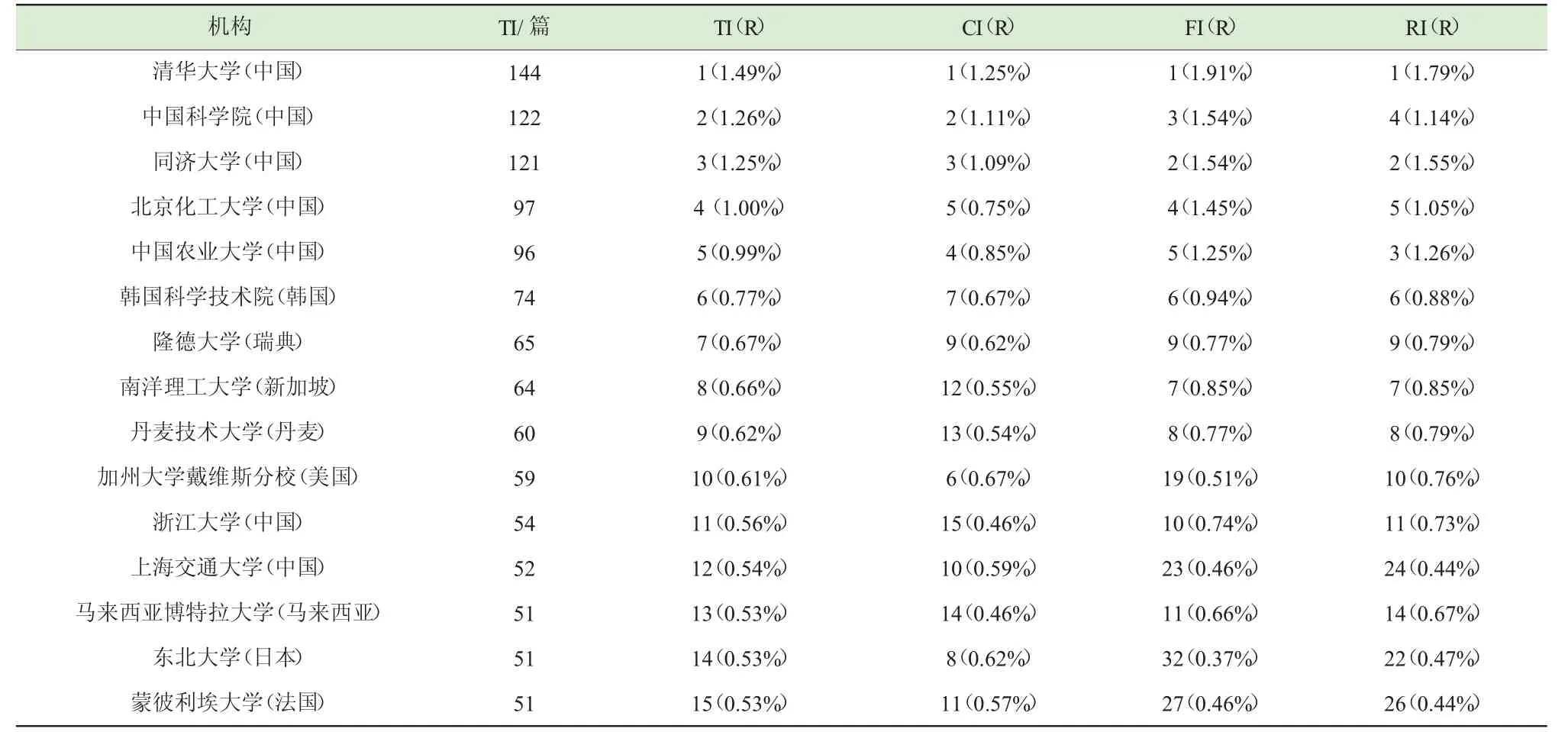

由表2 可知,發文量居世界前15 位的研究機構中,中國研究機構7 個(46.67%),韓國、瑞典、新加坡、丹麥、美國、馬來西亞、日本、法國研究機構各1 個。清華大學、中國科學院、同濟大學的總發文量位列前3 位,且總發文量均超過了100 篇,分別為144、122、121 篇。此外我國科研院校1994—2018 年間發文量居前10 位的機構分別是:清華大學(144 篇,1.49%)、中國科學院(122 篇,1.26%)、同濟大學(121 篇,1.25%)、北京化工大學(97 篇,1.00%)、中國農業大學(96 篇,0.99%)、浙江大學(54 篇,0.56%)、上海交通大學(52 篇,0.54%)、哈爾濱工業大學(41 篇,0.42%)、江南大學(40 篇,0.41%),另外,北京科技大學、西安建筑科技大學、南京農業大學、湖南大學(34 篇,0.35%)。其中,中國科學院的各研究機構中,生態環境研究中心22 篇;廣州能源研究所14 篇;城市環境研究所13 篇。從發文總量來看,居我國前10 位的機構總發文量全部為世界30 強,表明在廚余垃圾厭氧消化領域的研究中,我國的研究機構已經具備世界較強的實力。

表2 1994—2018 年發文量居世界前15 位的研究機構

3.3 相關學科及學術期刊情況分析

基于ISI 的期刊引用報告(JCR) 中的學科分類,近25 年內,有關廚余垃圾厭氧消化的論文共分布在99 個學科中。其中,檢出論文涉及最多的學科按降序排列如下:Environmental Sciences&Ecology(環境科學與生態學,1 434 篇,40.77%)、Engineering(工程學,1 283 篇,36.48%)、Energy& Fuels(能源與燃料,1 128 篇,30.07%)、Biotechnology&Applied Microbiology(生物技術與應用微生物學,959 篇,27.27%)、Agriculture(農學,739 篇,21.01%)。上述5 個高產學科均為生物學、環境學的分支,發文量占該領域論文總數的75.70%。

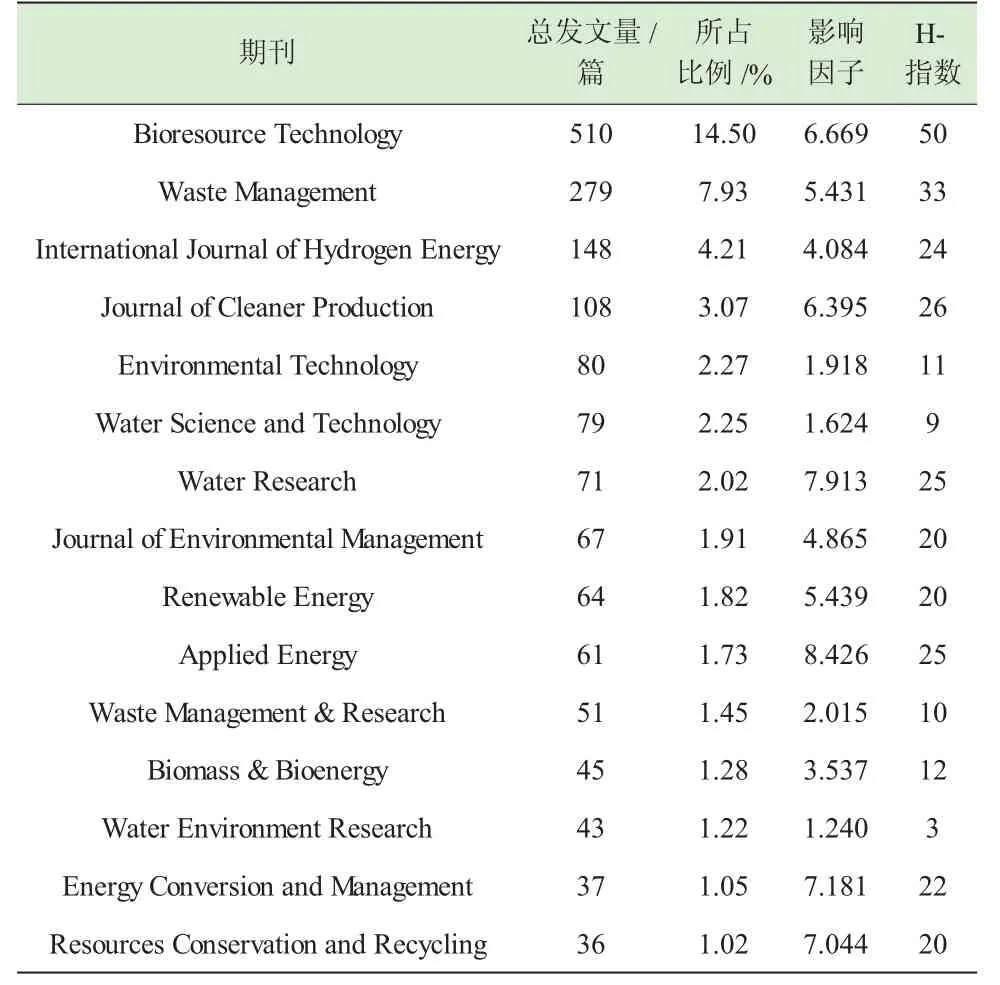

此外,根據發文量及其所占百分比排名,得到1994—2018 年間世界范圍內該領域前15 位高產期刊(表3),總計共占發文總數的47.74%。其中《Bioresource Technology》 發文量遠領先于其他期刊。而由中國主辦的期刊《Journal of Environmental Sciences》,在廚余垃圾厭氧消化領域總發文23 篇,排到了第31 位。影響因子通常用來評估同一研究領域不同期刊的相對重要程度[13],但有時影響因子未必能判定某一期刊在該領域的影響程度。例如,《Environmental Science&Technology》2018 年的影響因子達到7.149,而在厭氧消化產沼氣研究中,其重要程度相比《Bioresource Technology》《Water Research》《Applied and Environmental Microbiology》較差。

表3 1994—2018 年研究論文涉及最多的15 個期刊

3.4 關鍵詞分析

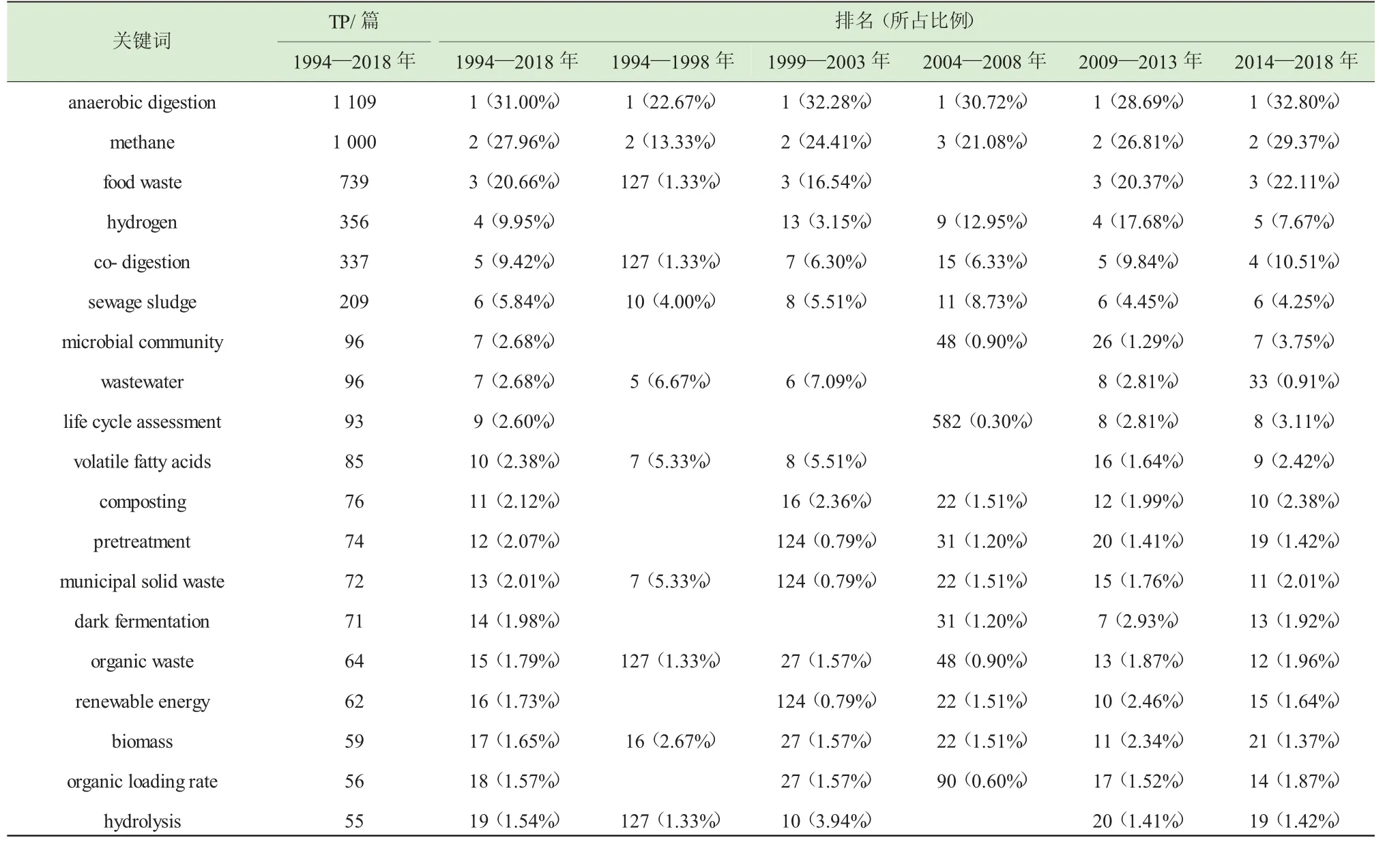

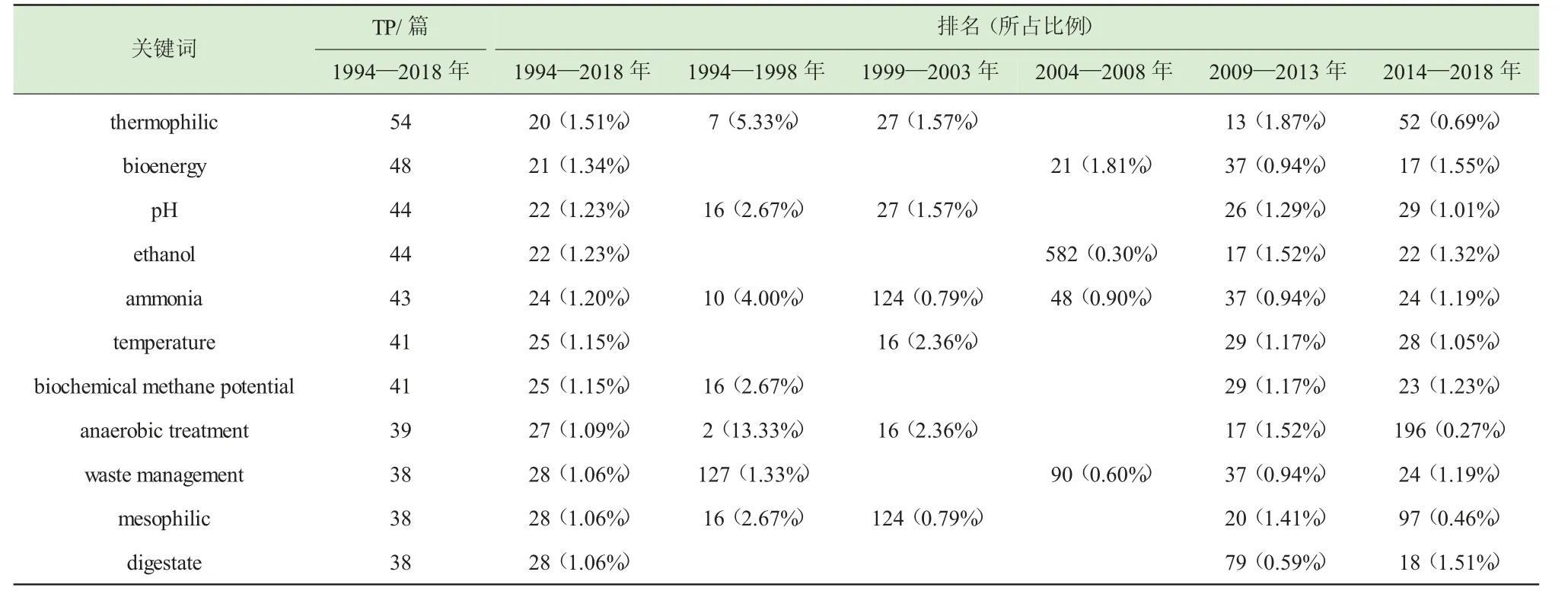

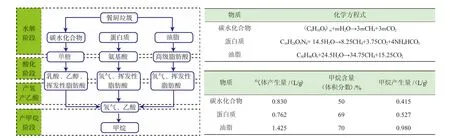

統計分析關鍵詞的目的在于尋找科學研究趨勢,有助于研究者快速掌握科研動態。近幾年,出現了可進行此項分析的文獻計量學方法[14],同時也開始利用高頻詞匯歸納研究熱點[15]。本次研究共檢出1994—2018 年厭氧消化產沼氣領域3 577 個關鍵詞,并將其進行計算與排名,最終分析得到30 個最常用高頻詞匯(表4)。其中,除“anaerobic digestion”“methane”“food waste”等主題檢索詞或者類似主題檢索詞外,“hydrogen”“co-digestion”“sewage sludge”相對其他關鍵詞檢索頻率更高,從每5 年的分段排名可以看出,這3個關鍵詞的排名基本維持在所有關鍵詞的前11名。由此可以說明,在過去的25 年間利用廚余垃圾發酵產氫,以及利用廚余垃圾與污泥進行共發酵的研究持續受到關注,并有繼續成為研究熱點的趨勢。此外,“microbial community”“ life cycle assessment”“pretreatment”從1994—1998 年不被關注到2014—2018 年排名分別升至第7、8、19名,保持了飛速增長的趨勢,說明微生物群落、生命周期評價和預處理在廚余垃圾厭氧消化方面逐漸成為熱點研究,也說明大量的研究人員將關注點逐漸轉移到機理研究上,廚余垃圾厭氧消化方向的研究正在逐漸趨于成熟。此外,利用廚余垃圾厭氧消化產甲烷、產氫、產揮發性脂肪酸、產乙醇以及產乳酸的歷年發文量如圖3 所示,其中,厭氧消化產甲烷從2007 年之后飛速發展,熱度持續攀升,產氫、產揮發性脂肪酸、產乙醇以及產乳酸的研究趨勢相對比較平穩。

表4 1994—2018 年檢索頻率居前30 位的關鍵詞

續表4 1994—2018 年檢索頻率居前30 位的關鍵詞

圖3 1994—2018 年厭氧消化不同產物的發文量趨勢分析

4 廚余垃圾厭氧消化研究動態

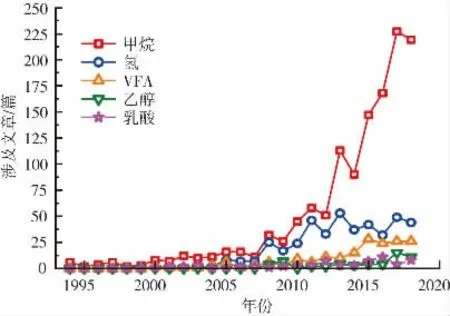

廚余垃圾被認為是未來綠色能源的原料,且以其豐富的營養物質特點,可作為很好的厭氧消化底物,厭氧消化技術已廣泛應用于工業和農業廢物的處理,具有較好的經濟前景。廚余垃圾中的油脂和鹽分等對廚余垃圾厭氧消化有很大的影響。我國的廚余垃圾中油脂含量達到5%~20%、鹽含量達到0.8%~1.5% (以VS 計)[1]。目前階段,廚余垃圾脫鹽技術受限,而脫油技術往往以分離回收制作生物柴油為主,這種方法對技術要求較高,且處理過程繁瑣,因此在實際工程中常被忽略,從而導致高含量的鹽和油脂進入發酵體系。此外從不同底物的化學方程式可以看出,餐廚垃圾中的油脂含量對甲烷的產生量有重要的影響(圖4),因此探索油脂和鹽分含量對于廚余垃圾厭氧消化的影響,以及最佳的厭氧消化工藝參數對實現規模化沼氣工程具有重要意義。此外廚余垃圾生物煉制也受到了廣泛的關注,將廚余垃圾分質處理,以梯級利用的方式提高底物降解率和產品價值,通過發酵制乳酸、乙酸、己酸等,其發酵殘渣再產甲烷,實現產品多元化和高值化。

圖4 廚余垃圾厭氧消化生物分解反應[16 ]

針對厭氧消化的研究機理,直接種間電子傳遞、同位素示蹤、分子生物學等方法也得到了廣泛的應用。直接種間電子傳遞:Fe2O3可以顯著提高微生物細胞間的電子傳遞速率,促進蛋白質和腐植酸樣物質的分泌,從而提高COD 的去除率,促進甲烷化進程[17]。同位素示蹤:將底物的12C替換為13C,通過分析轉化過程中13C 的軌跡,可以清晰地掌握底物的轉化過程。分子生物學:從基因的角度入手,通過分析厭氧消化體系中的微生物群落變化,研究不同體系的差異。

通過文獻計量的關鍵詞分析(表4) 也可以看出,近20 年來,廚余垃圾厭氧消化的底物預處理、共發酵、防止酸化抑制等仍然是研究熱點,一些新的研究方向也受到了研究者的關注。近年來涌現出許多廚余垃圾預處理的方法,如乙醇預發酵,可將大部分碳源轉化為中性分子乙醇,不僅促進底物的水解,還可減少有機酸的生成,防止系統酸化,并使乙醇起到“緩釋乙酸”的作用,從而顯著提高廚余垃圾甲烷發酵系統的穩定性。但各種研究大多處于實驗室研究階段,對于未來的規模化工程應用存在一定的局限性。廚余垃圾共消化可以有效平衡系統中的C/N,與污水處理廠剩余污泥共消化的研究不僅可以幫助回收能源,而且可以降低污泥的排放量,需要進行進一步的研究以確定大型共消化系統的最佳運行參數。且尚需解決沼氣提純的一些關鍵技術,從而進一步降低商業化利用的成本。

5 結論

本研究采用文獻計量學方法對1994—2018 年間廚余垃圾厭氧消化領域的整體研究趨勢進行了統計分析。結果表明,隨著世界經濟的發展、能源危機的爆發以及對環境影響的重視,廚余垃圾厭氧消化的相關研究已經引起了世界范圍內的關注。更多國家及其科研機構參與其中。統計時間范圍內,中國的發文量最多且占全球總量的20.22%,其次是美國和印度。研究機構方面,清華大學、中國科學院、同濟大學的總發文量位列世界前3 名。環境科學與生態學、工程學、能源與燃料等相關學科是廚余垃圾厭氧消化研究的主流領域。 《Bioresource Technology》 領先于其他學術期刊,發文量居首位。通過對關鍵詞的分析,產甲烷、共消化、微生物群落、揮發性脂肪酸、生命周期評價和預處理等在未來的研究中有繼續成為研究熱點的趨勢。