SMR、PMR/CMR硬盤古古怪怪你分得清嗎

OverLord

但是,這個角色的變化,也悄然讓硬盤的技術規格發生了改變。機械硬盤再也不追求速度,畢竟無論如何,機械硬盤的讀寫方式永遠也不可能趕上固態硬盤電信號擦寫的速度;而另一方面,人們對機械硬盤的容量需求,卻前所未有的大。所以現在,機箱硬盤并非以速度見長,很多硬盤的轉速不過是5900轉/分鐘,而不是以往我們認知的7200轉“高速硬盤”了。只不過,為了擴大容量,一些看似“先進”、但又缺陷滿滿的技術也隨之而來,這便是SMR……(圖1)

機械硬盤如何運行

現在的消費級機械硬盤都是所謂的“溫切斯特”式架構,主要部件是主軸、磁盤、磁頭,其他部件包括空氣過濾片、音圈馬達、永磁鐵等。其中磁盤又被稱作盤片,多采用鋁合金材料,被固定在主軸電機的轉軸上,工作的時候磁盤會隨著主軸進行高速旋轉,并且通常硬盤內的盤片數量都不止一片(圖2)。

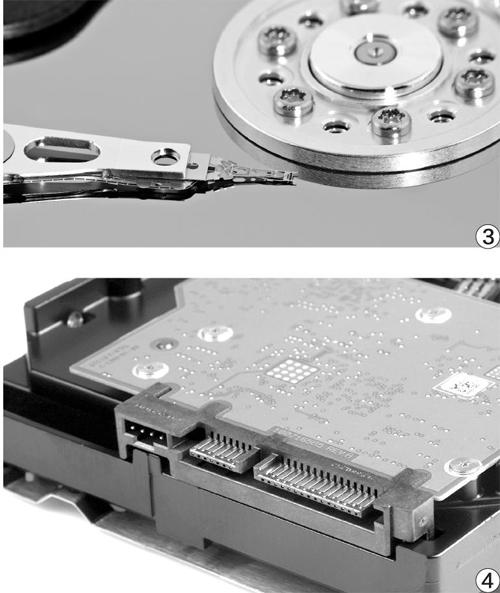

而磁頭和磁頭臂是一個整體,磁頭主要負責讀寫數據,它是用線圈纏繞在磁芯上制成的,工作原理是利用特殊材料的電阻值隨著不同地點磁場的不同而變化,兩種磁極會讓磁頭表現為強弱不同的電阻,系統就會將不同的電阻讀取為0或1的數據。反過來,磁頭加電后還能改變盤片上各個點的磁極,也就是寫入數據。為避免磁頭和盤片的磨損,在工作狀態時,磁頭懸浮在高速轉動的盤片上方,間隙只有0.1um~0.3um,而不是盤片直接接觸,在電源關閉之后,磁頭會自動回到在盤片上著陸區,此處盤片并不存儲數據,是盤片的起始位置(圖3)。

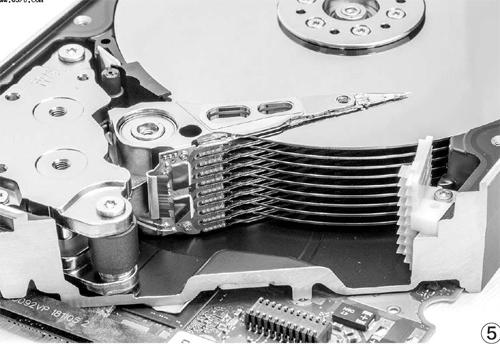

而這一切的控制指揮權,都在硬盤的控制電路板上。電路板上的電子元器件大多采用貼片式元件焊接,這些電子元器件組成了功能不同的電路,包括主軸調速電路、磁頭驅動與伺服定位電路、讀寫電路、控制與接口電路等。在電路板上有幾個主要的芯片:主控芯片、BIOS芯片、緩存芯片、電機驅動芯片(圖4)。

對于機械硬盤而言,容量的需求很高,所以廠商就必須想盡辦法提高硬盤容量。而方法不外乎三種,第一是增加磁盤的數量,第二是增加磁盤的面積,第三是增加每個磁盤上存儲數據的密度。不過畢竟無論是3.5英寸還是2.5英寸的規格,都已經定型了,再要改變磁盤尺寸幾無可能(圖5)。

PMR技術是什么

數據儲存的需求一直持續增加,不管是直接、間接的儲存行為都是造就海量數據的主要原因,早期硬盤發展由諾大體積縮小到5.25英寸、3.5英寸,之后逐步發展成以3.5英寸、2.5英寸為主流硬盤規格(僅限機械硬盤)。之后硬盤容量提升方式就是在有限空間中提高數據密度、增加可用面積,所以增加盤片數曾經是其中很重要的方式,但這一方式隨著硬盤高度、重量、發熱量等問題逐漸被放棄,最后剩下的就只有提升數據密度了。改變磁記錄方式是提升存儲密度最有效的方式,由LMR(縱向磁記錄)轉為PMR(垂直磁記錄)曾讓硬盤容量大幅提升,而PMR自2007年之后就成了硬盤很重要的基礎技術。

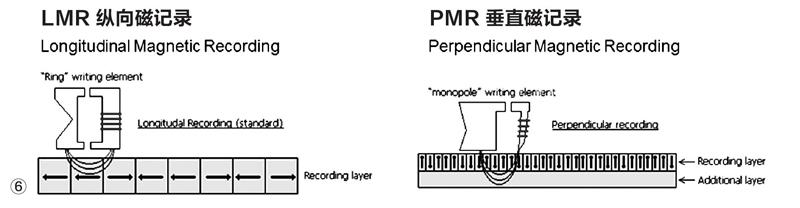

LMR(Longitudinalmagneticrecording)也就是水平磁性記錄,在早期磁盤中,每個存儲位的磁性粒子是平鋪在盤面上的,磁感應的方向也是水平的。這種方式最大的缺點,就是比較占面積,另外當磁粒過小,相互靠得太近,磁性就很容易受到熱能的干擾,令方向發生混亂。所以,LMR的時代,單個磁盤能夠存儲的數據有限,整個硬盤的容量也就存在瓶頸。

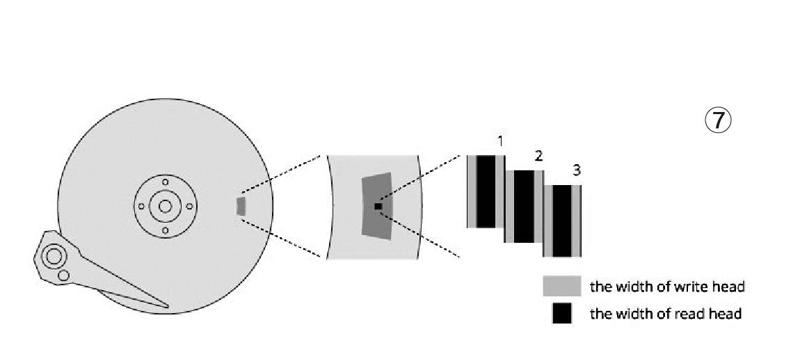

PMR通過將代表數據位的磁性元素的磁極與磁盤表面垂直對齊來工作。磁道并排寫入,不重疊。由于寫入磁頭通常大于讀取磁頭,因此HDD制造商會盡量縮小寫入磁頭的大小。由于PMR垂直式記錄磁盤內,擺放磁粒的小格豎起來了,占用的空間變小了,所以相同的面積,單盤容量有了巨大的提升,LMR水平式記錄磁盤,存儲密度僅為每平方英寸133GB,而現在我們使用的PMR垂直式記錄磁盤是可以做到每平方英寸1108GB,翻了將近9倍(圖6)。

由LMR轉為PMR使得單盤片磁記錄密大大幅提升,但隨著海量數據的爆炸性增長,比如高清格式的電影、超大容量的游戲等等,很快的這所謂的大容量硬盤又面臨考驗。于是如何在硬盤那有限的空間里“塞入”更多的碟片,就成了各家硬盤廠商的終極追求——例如導入氦氣讓每張盤片的間隙盡量縮小,可以在同等體積下塞進更多數據,很自然地就成為解決方案之一(圖7)。

做到PMR這一步,嚴格意義上說已經非常困難了。但是,面對這數據存儲需求的巨大鴻溝,僅僅是PMR依舊不夠,所以在PMR基礎上,SMR便誕生了。

SMR技術的由來

SMR是PMR的延伸,可提供更高的面密度。 SMR不會將每個磁道分開寫入,而是將每個新磁道與之前寫入磁道的一部分重疊,非常像屋頂的瓦片。通過重疊磁道,磁道會變得更窄,從而增加磁道數量,提升數據密度。這樣一來,采用SMR技術的硬盤容量非常容易做得更大,畢竟在同等單位面積下“擠”出了新的存儲空間(圖8)。

實際上SMR的磁場擺放方式仍是采用PM R(垂直磁記錄)將磁場垂直擺放,只是通過磁道重迭增加容量。因此為了避免與SMR混淆,業界于是將原先傳統磁道不會重迭的PMR改稱為CMR(Conventional MagneticRecording / 傳統式磁記錄)技術。所以本質上,PM R就是CMR,只不過名稱換了而已(圖9)。

當采用SMR技術的硬盤上循序寫入新數據時,這些如瓦片般堆棧的磁道仍可正常讀取,并不影響讀取性能。但是,一旦已寫入的數據要修改或覆寫時,寫入磁頭并不會直接在既有的磁道上進行磁錄,以避免毀損相鄰磁道的數據,編輯后的數據會先在磁盤上的空白處寫入,原先舊數據的磁道會暫時維持不動,等到硬盤閑置時才會與相鄰磁道一起重新整理,將原先磁道上的舊數據自動清除,并重新成為可用空間以供新數據寫入(圖10)。

因此,SMR硬盤的空閑時間就顯得相當重要。如果SMR硬盤長時間進行密集的寫任務,則會沒有足夠的空閑時間來重新整理磁道,暫時不動的已有數據磁道數量會越來越多。這就導致SMR硬盤必須一邊寫入新數據,一邊重新整理舊磁道,進而對讀寫效能造成某種程度的影響。為了增加讀寫性能,往往配備相當大的緩存——因此當你看到很多硬盤都是128MB、256MB的緩存,就明白它是什么了(圖11)。

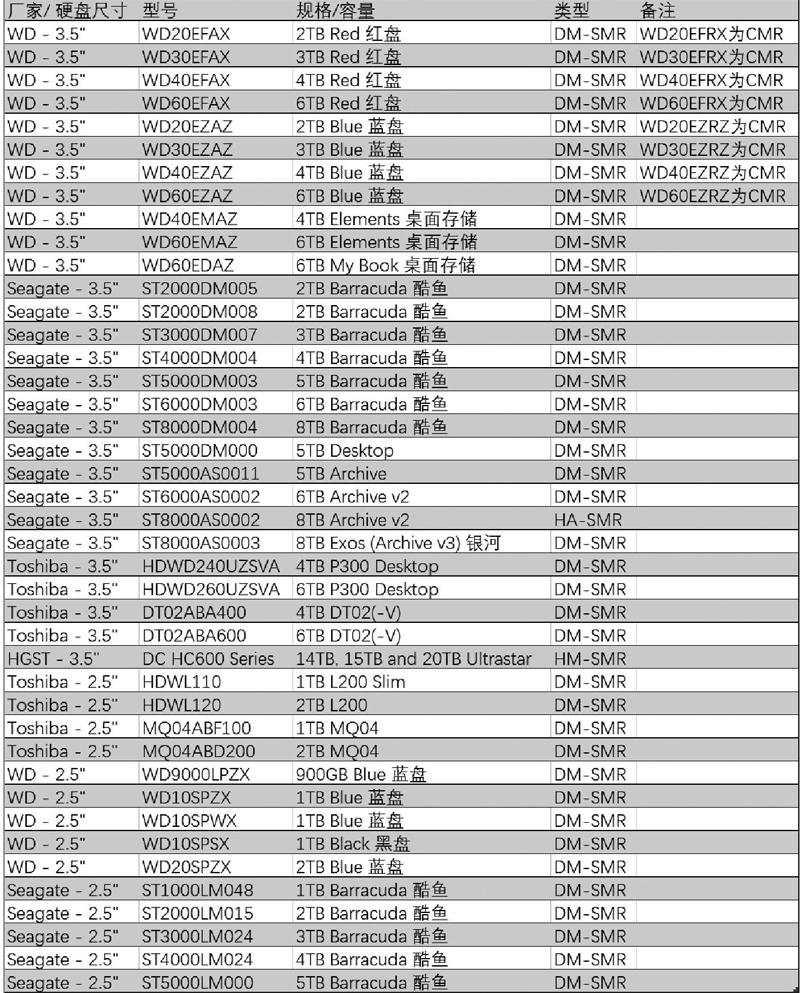

顯然,在頻繁讀寫的使用需求下,SMR硬盤絕對不是一個好的選擇。但是,在需要讀遠大于寫的使用環境下,SMR硬盤“便宜又大碗”的特性倒是十分適宜。所以,我們必須要以自身使用需求出發,這才是最重要的。筆者也整理了當前主流硬盤廠商的PMR/CMR及SMR技術硬盤,如果你有需求,可以根據這部分內容來區分硬盤的屬性,方便自己采購時做出正確選擇。此外,如果未來遇到一些尚未涉列的硬盤,筆者也提供基本的判斷方法幫助讀者快速判斷硬盤的技術規格。

首先,目前的2.5英寸筆記本硬盤,也就是7mm厚規格的,如果容量是1TB或者2TB,那么幾乎可以肯定用的就是SMR技術,因為這意味著使用了單碟容量為1TB的盤片,而目前2.5寸的盤片要做到單碟容量1TB,幾乎只能靠SMR技術來提升密度。這種情況在希捷的2.5寸硬盤上最為常見,甚至出現了容量為500GB也要用SMR技術的2.5英寸單碟硬盤。其次,前文已經講過了SMR式HDD具有跟CMR式HDD不同的寫入方式,因為涉及到數據的來回遷移,所以一般SMR的硬盤會使用大容量的緩存來幫助提升使用體驗,例如硬盤多采用128MB以上的緩存,那么極大概率也是SMR技術產品(圖12)。