沿岸輸沙對幾內亞灣某港的沖淤影響分析

張國權

(中交第一航務工程勘察設計院有限公司,天津 300222)

引 言

幾內亞灣西起利比里亞的帕爾馬斯角,東止加蓬的洛佩斯角,是非洲最大的海灣,本項目位于幾內亞灣北岸,見圖 1。項目是在現有漁港基礎上進行升級擴建,包括漁港水域的港池和航道疏浚工程、碼頭與防波堤等水工建筑,以及配套設施建設。

本項目西臨大西洋,大西洋的波周期較長,主要受涌浪控制,在寬闊的破波帶上波浪破碎形成的沿岸流有可能使泥沙大范圍起動,從而對港池和航道水深維護造成影響。工程的方案布置首先要考慮沿岸輸沙可能帶來的危害,本文通過現場實測資料分析與數值模擬的方式,對工程海域的沿岸輸沙沖淤進行了分析,給新港的設計提供了可靠的依據。

圖1 工程位置示意

1 自然資料分析

為配合本項目的設計與研究工作,在工程海域開展了波浪觀測、水位觀測、海流觀測、含沙量觀測及底質取樣工作。

1)波浪

波浪觀測點位在工程海域離岸約5 km、水深約20 m。觀測期間,工程海域近岸常浪向為S向,頻率為76.02 %;次常浪向為SSE,頻率為18.29 %。S向和 SSE向波浪占絕對主導,合計出現頻率為94.31 %,實測平均H1/3波高為0.95 m,最大T1/3周期為13.28 s,平均T1/3周期為8.76 s。

2)水位

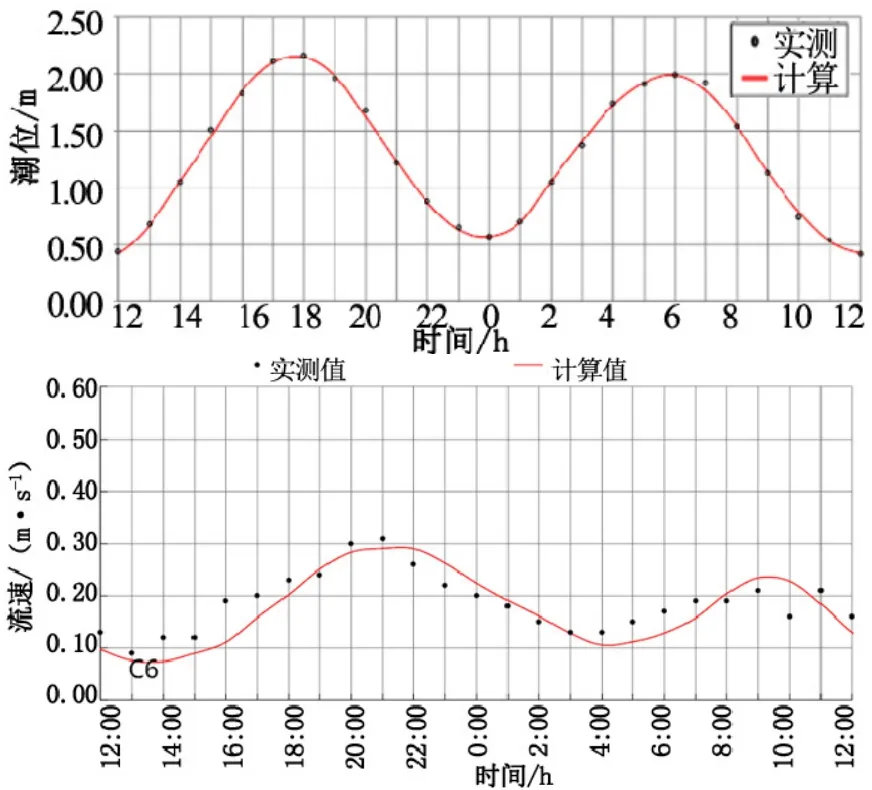

水位觀測共分兩點進行,根據觀測結果,工程海域潮差不大,觀測期間平均潮差107 cm,平均漲潮歷時略大于平均落潮歷時。觀測期內,實測最高潮位為221 cm,平均高潮位為174 cm,最大潮差為190 cm。

3)海流

海流為大中小潮連續觀測,共分六條垂線進行。根據觀測結果,工程海域流速不大,各測點、各分層流速中,最大流速為0.64 m/s,最大全潮平均流速為0.36 m/s,平均流速大多在0.15~0.3 m/s,大、中潮期流速相對較大,小潮期流速相對較小。各測點垂向流速總體表現為由表層向底層逐步減小的趨勢,最大流速基本位于表層和0.2H層,最小流速位于底層和0.8H層,表層至0.6H層范圍內流速相對較均勻。受幾內亞暖流影響,流向較為單一,平均流向為E向。

4)地形

工程海域近岸水下岸灘坡度較陡,-5 m以淺區域岸灘坡度基本小于1/120。其中,上游岸灘坡度略陡,平均坡度約1/80。漁港工程附近局部區域岸灘相對更陡一些,約1/40,反映出岸灘淤積的跡象。下游岸灘略緩,平均坡度在1/110左右。隨著離岸向海方向,岸灘坡度明顯趨緩,-5~-10 m范圍和-10~-20 m范圍的岸灘坡度大致在1/280~1/400。

5)地質

工程海域近岸泥沙相對較粗,泥沙中值粒徑普遍大于0.1 mm,表現為明顯的沙質特性。其中,上游近岸泥沙中值粒徑基本在1 mm左右,岸灘粗化明顯;下游近岸泥沙相對細一些,泥沙中值粒徑在0.13~0.29 mm,平均中值粒徑約0.22 mm。隨著離岸向海方向,大致在-5 m以深水域,泥沙明顯細化,中值粒徑大致集中在0.05~0.09 mm,表現為粉砂特性。底質泥沙與水下地形分布共同表明,工程海域海岸類型為沙質海岸。

6)含沙量

在現場潮流連續觀測過程中,于各測點同步開展了水體含沙量觀測。統計了各測點各分層的最大含沙量和各測點最大垂向平均含沙量。統計結果顯示,大、中、小潮期間,各測點實測含沙量均較小,分層含沙量不超過0.1 kg/m3,垂向平均含沙量不超過0.06 kg/m3。

2 沿岸輸沙率分析

工程海域屬于典型的沙質海岸,其泥沙運動主要位于近岸破波帶內,包括橫向輸沙和沿岸輸沙。一般而言,橫向輸沙僅使泥沙在近岸來回搬運,岸灘剖面隨波浪在“平常浪剖面”和“風暴剖面”間做大致周期性變換,對岸線位置的長期變化影響不大。沿岸輸沙是影響岸灘長期演變的主要因素,隨著防波堤、丁壩等海岸工程的建設,沙質海岸岸灘演變趨勢、港口工程泥沙沖淤防護等將主要受沿岸輸沙控制。因此,需要掌握工程海域沿岸輸沙能力與方向,以及實際可能的沿岸輸沙量。

加納學者Wellens-Mensah等(2002)對阿克拉海域沿岸輸沙問題進行過分析,指出阿克拉海域近岸泥沙運動以“破波掀沙、沿岸流輸沙”的沿岸輸沙為主要特征,近岸波浪大,沿岸輸沙具有57萬m3/a的潛在能力,方向自西向東,但因沙源嚴重不足,實際沿岸輸沙量估計約20萬m3/a。但據近20年來工程海域衛星遙感圖片對照,現有漁港上游岸線多年變化不大,反映了該處岸灘較為穩定的狀態。本次水下地形測量結果顯示,防波堤堤頭4 m等深線具有沿岸沙嘴的分布形態,表明現有防波堤外側具有沿岸輸沙的跡象。

上述分析表明,阿克拉海岸處于岸灘侵蝕的大環境,但現有漁港工程上下游多年沖淤變化均不大,表明該局部區域范圍內沿岸輸沙量可能較小。對于工程區附近可能的輸沙量,我們采用沿岸輸沙率公式計算,考慮了近岸底質分布、岸灘坡度、波浪條件,并結合近年來岸灘穩定特性等情況對工程海域沿岸輸沙率進行分析。

根據我國《港口與航道水文規范》中的沿岸輸沙量公式,結合實際底質取樣結果(考慮泥沙中值粒徑可能出現的范圍,取值0.22~1 mm)和工程海域實測的地形資料(岸灘平均坡度約1/80),初步判斷工程海域沿岸輸沙率可能在2~6萬m3/a。

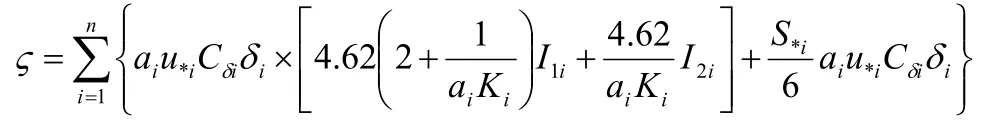

沿岸輸沙量計算公式為:

3 數值模擬分析

1)水流計算模型

水流數學模型計算采用Delft3D軟件包的Flow模塊,其采用方程解釋如下:

2)波浪計算模型

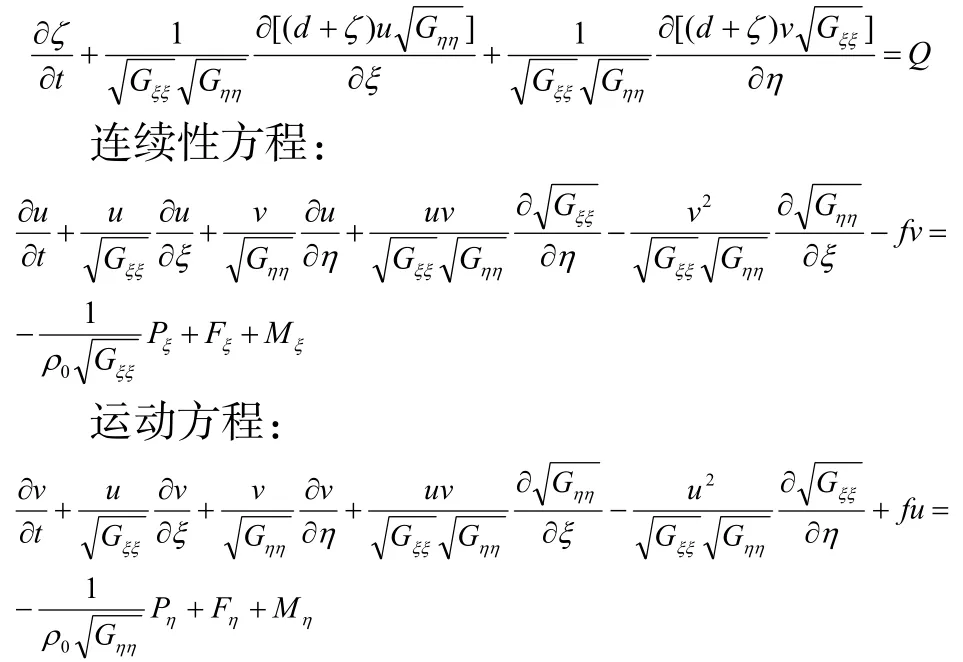

模型以二維動譜密度N(σ,θ)表示隨機波,動譜密度為能譜密度E(σ,θ)與相對頻率σ之比。動譜平衡方程為:

式中:左邊第一項為N隨時間的變化率;第二和第三項為N在地理坐標空間x、y方向上的傳播;第四項為由于流場和水深所引起的N在相對頻率σ空間的變化;第五項為N在譜分布方向θ空間(譜方向分布范圍)的傳播;Stotal為以譜密度表示的匯源項,包括風能輸入、風與風間非線性相互作用和由于低摩擦、白浪、破碎等引起的能量損耗;Cx、Cy、Cσ、Cθ分別為在x、y、σ、θ空間的波浪傳播速度,采用線性波理論計算。

3)沿岸流

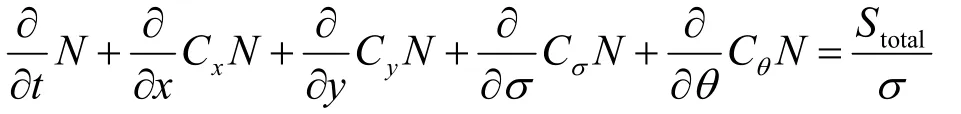

沿岸流是由近岸波浪破碎引起的順岸方向輻射應力梯度所導致的,在描述二維水深平均的水流動量方程中加入波浪力項,平面二維淺水方程表述如下(為簡潔起見,略去其中部分分項):

式中:C2D為二維謝才系數;Fx、Fy分別為x、y方向上水深平均的波浪力,由波浪模塊中求輻射應力梯度值而得。

模型采用矩形網格,模型范圍覆蓋詹姆斯敦漁港及港區上下游各10 km和離岸5 km。外海邊界附近網格步長為100 m,近港區逐步加密至10 m。

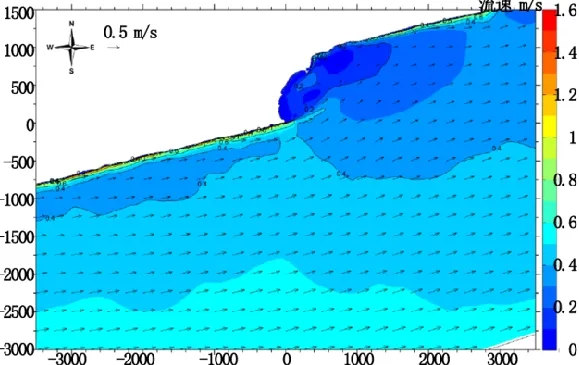

模型驗證考慮了破波沿岸流、洋流(幾內亞暖流)和潮流的共同作用,沿岸流模擬通過疊加波浪實現,洋流和潮流模擬通過潮位邊界控制來實現。驗證結果顯示,潮位過程計算值與實測吻合良好,流速計算結果基本反映了工程海域流速變化趨勢,全日潮流性質和海流運動方向得到模擬,流速量值較實測總體偏于安全。流速、水位驗證及實測大潮期間工程海域最大流速時刻的流場見圖2、圖3。

圖2 驗證結果

圖3 實測最大流速時刻流場

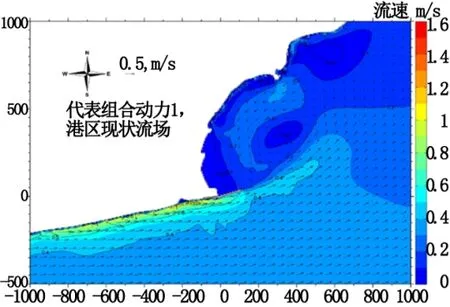

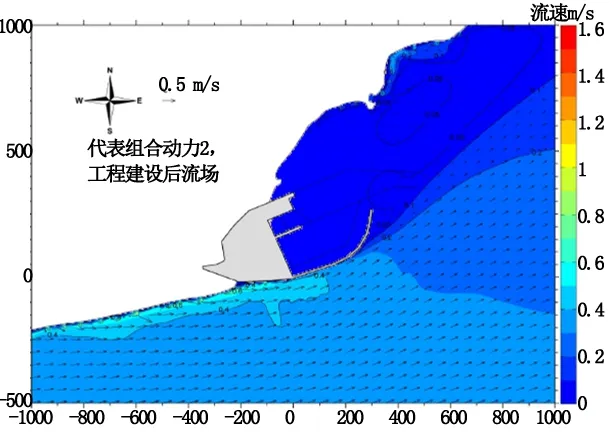

在水動力數學模型驗證的基礎上,考慮代表波(波高H13%=0.65 m,波向186.4°,平均周期6.9 s)組合動力,計算港區工程建設前后流場及變化。

在代表組合動力條件下,港區現狀流場見圖4。港區海域外海流速較小,約0.4 m/s。港區上游附近破波沿岸流較強,最大流速約0.8~1.0 m/s。沿岸流沿港區防波堤形成沿堤流,并繼續向東運動,隨著遠離破波帶以及能量損耗,沿堤流流速迅速減小至約0.4 m/s。港區下游存在較明顯的回流,流速量值不大,回流區局部最大流速約0.3 m/s,大部分流速在0.1~0.3 m/s。在緊鄰防波堤的北側局部區域,即港區現狀作業區域,流速普遍小于0.1 m/s。

圖4 工程前港區代表波組合流場

圖5 工程建設后港區代表波組合流場

在代表波組合動力條件下,防波堤環抱方案建設后,港區海域流場及變化見圖5。結果表明,港區上游沿岸流沿防波堤外緣形成沿堤流,并順堤身方向逐步向北偏轉。沿堤流到達堤身一半位置時,局部流速較工程前增大約0.1 m/s,流速量值達到0.5~0.6 m/s。隨著水流繼續沿堤運動,流速雖逐步減小,但會繼續向港區航道口門方向挑射,導致航道口門存在一定橫流,流速量值約0.1~0.2 m/s。在防波堤掩護下,港區內部作業區域流速減小幅度基本超過0.1 m/s,局部流速減幅超過0.2 m/s,作業區域回流不明顯,流速量值普遍小于0.05 m/s。港區北側近岸海域流速減小幅度基本在0.1~0.25 m/s,流速量值也很小,普遍小于0.05 m/s。此外,受港口工程影響,港區附近上游沿岸流、防波堤東側局部海域流速也有不同程度減小。

4)泥沙沖淤數學模型

沖淤計算采用無粘性沙(D>0.063 mm)輸運Van Rijn(1993)公式。泥沙輸移以參考高度“a”為界,參考高度以下為推移質(底沙)輸運,以上為懸移質(懸沙)輸運。與水流相關的懸沙輸移由水流流速剖面和懸沙含沙量剖面決定,含沙量由對流擴散方程計算確定。底沙輸運包括水流引起的底沙運動、波浪引起的底沙運動和波浪引起的懸沙運動,皆表現為對近底水動力變化的快速響應,并受岸灘坡度的影響。

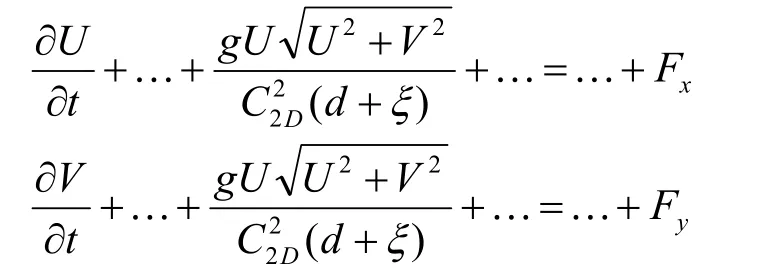

Van Rijn(1993)公式為:

式中:Ca為參考高度a處的質量含沙量(kg/m3);ρs為泥沙顆粒容重(kg/m3);D50為泥沙中值粒徑(m);Ta為無量綱底部切應力;D*為無量綱粒徑。

根據前文沿岸輸沙率公式計算分析結果,分別對6萬m3/a和2萬m3/a輸沙量的現狀岸灘演變過程進行了模擬。經對比分析,沿岸輸沙率約2萬m3/a基本滿足上游岸灘穩定特性。計算了2萬m3/a沿岸輸沙條件下,約5年、10年和15年后水下地形。結果顯示,工程海域上下游岸灘沖淤變化基本位于-2 m以淺的近岸區域,水下地形等深線出現一些變動,但變化速率不大。上游來沙主要淤積在防波堤堤根附近,使該區域岸灘淤積、岸線前進,上游岸線演變形成外凸形態。上述驗證結果與收集到的衛片反映的現場實際情況相似。隨著時間的推移,上游來沙會越過堤根,沿現狀防波堤外緣存在略有淤積的趨勢,與現場略有差別,但淤積微弱,基本符合工程海域現狀岸灘淤積分布的特征。

4 實驗結果分析

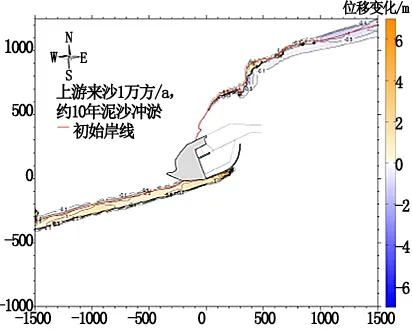

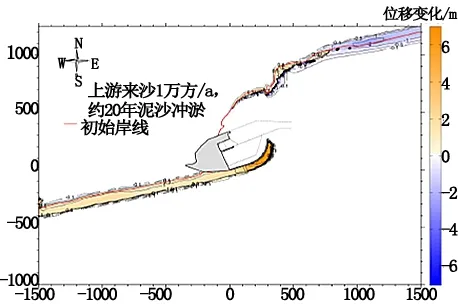

根據前文沿岸輸沙率計算分析,采用2萬m3/a作為工程海域上游來沙條件,計算港口工程建設完成后,港區海域及周邊多年泥沙沖淤分布。工程建設約10年后及建設約20年后,港區海域泥沙沖淤分布分別見圖6、圖7。

結果顯示,在沿堤流的作用下,上游來沙會沿防波堤外緣形成沿堤輸沙,導致泥沙沿程逐步落淤、岸灘淤淺。因沿岸輸沙強度較弱,港口工程建設約10年后,淤積體僅到達防波堤堤身中間位置,淤積高程大致在1~2 m。隨著時間的推移,上游來沙持續沿防波堤外緣淤積,20年后淤積體均大致到達防波堤堤頭,對港池航道暫未產生影響。隨著上游不斷來沙,防波堤堤頭會逐步形成堤頭繞沙。結合前文對工程海域流速流態的對比分析可知,防波堤外緣沿堤流及堤頭存在挑流,影響沿堤輸沙及堤頭繞沙的最終走向。工程完成后將沿堤流及堤頭挑流引向航道口門,導致堤頭繞沙直接向航道方向輸運。考慮到工程海域沿岸輸沙量可能存在的區間范圍,以及港口工程未來長期的防淤減淤和運營維護需要,在波浪掩護和工程規模無顯著差別的情況下,建議擬建防波堤平面布置方案考慮適當的擋沙功能。

圖6 工程建設10年后港區泥沙沖淤變化

圖7 工程建設20年后港區泥沙沖淤變化

5 結 語

工程海域泥沙運動以波浪作用下的近岸沿岸輸沙作用為主,方向自西向東。經工程海域岸線演變分析、沿岸輸沙率公式計算,表明工程海域具有2萬~6萬m3/a的潛在輸沙能力。由于泥沙來源不足,考慮到現有防波堤堤根處存在泥沙堆積現象,結合岸灘演變模擬結果,上游來沙2萬m3/a條件下,防波堤建設后約20年,沿岸輸沙沿防波堤外緣淤積至防波堤堤頭,暫未對港區產生影響,總體具有較好的防淤減淤能力。根據岸灘穩定驗證結果及多次沖淤計算分析,不同的沿岸輸沙量帶來的岸灘沖淤演變性質是相同的,來沙量大則帶來沖淤幅度大。通過波浪動力、岸灘地形與底質泥沙情況分析,工程海域具有潛在的沿岸輸沙能力,但缺乏典型海岸工程實例和可靠資料來準確計算輸沙量值。考慮到工程海域沿岸輸沙量可能存在的區間范圍,以及港口工程未來長期的防淤減淤和運行維護需要,在波浪掩護和工程規模無顯著差別的情況下,防波堤平面布置方案可適當的兼顧擋沙功能。