鼻淵現代中醫用藥規律探討

侯青雯,王旭

(南京市中西醫結合醫院,江蘇 南京)

0 引言

鼻淵是指外邪侵襲或臟腑失調所致的鼻流濁涕,量多不止為主要特征的鼻病,臨床上常伴有鼻塞、頭昏、頭痛、嗅覺減退或消失、記憶力下降等癥狀,是五官科的常見病、多發病之一。本病有虛證、實證之分,西醫的鼻竇炎等疾病可參考本病進行辯證施治[1]。鼻竇炎發病率較高,發病范圍也較廣泛,不僅可導致患者鼻腔周圍發生炎癥,還可能引起上呼吸道感染,引發多種并發癥[2,3]。嚴重影響患者的生活質量,成為了廣泛關注的公眾健康問題。目前臨床上多采用以抗生素治療為主的綜合治療,但存在治療時間長,容易產生耐藥菌等問題[4,5]。中醫藥在該病的臨床治療方面有著明顯的優勢,應用中醫中藥治療具有療效顯著、使用方便、副作用少等優點。隨著臨床研究的不斷深入,中醫藥治療慢性鼻竇炎的臨床研究報道也逐漸增加。目前,較多研究主要集中在具體方劑的臨床療效驗證,方劑的組方用藥規律分析較少。故本文收集了從2009年1月1日至2019年12月31日發表治療鼻淵的文獻,并對其進行整理、統計和分析,探究中醫藥治療鼻淵的組方用藥規律。

1 資料與方法

1.1 處方來源

選用三大數據庫(中國知網、萬方數據庫和維普)進行檢索,以三大數據庫中所檢索到的文獻為資料來源。

1.2 檢索策略

以“鼻竇炎”和“鼻淵”為主題,在三大數據庫高級檢索界面進行搜索。時間范圍設置為2009年1月1日至2019年12月31日。

1.2.1 納入標準

選擇臨床用于治療鼻竇炎或鼻淵的中醫藥研究文獻,并有明確完整組方的文獻,包括病例報告、病例對照試驗、醫案、專家學術思想和相關的藥理實驗研究文獻。

1.2.2 排除標準

(1)無明確完整藥物組成或處方保密的文獻;(2)臨床治療重復出現的相同方劑或重復發表的文獻;(3)臨床診斷為鼻竇炎或鼻淵,但有其他合并病的文獻;(4)治療鼻竇炎的單純理論研究文獻;(5)文獻綜述記載和個案報道的治療鼻竇炎的文獻;(6)熏洗、敷貼等采取中醫外治方法的文獻。

1.3 處方錄入與校驗

采用Excel統計文獻中的方劑及其組成中藥的使用頻次、功能和歸經。根據《中藥學》[6]將不同部位或不同炮制但功能歸經相近的中藥進行合并,如枳殼合并入枳實、合歡花合并入合歡皮、炙甘草合并入甘草等。統計所獲得方劑和中藥數量、頻次、功能及歸經分類。

2 結果

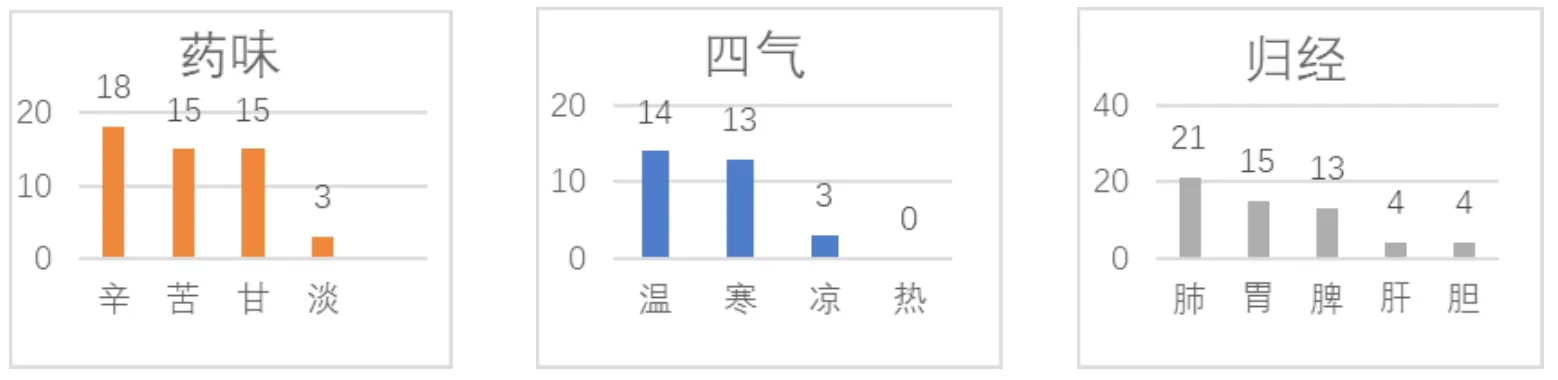

圖1 性味、歸經、功效的歸類分析

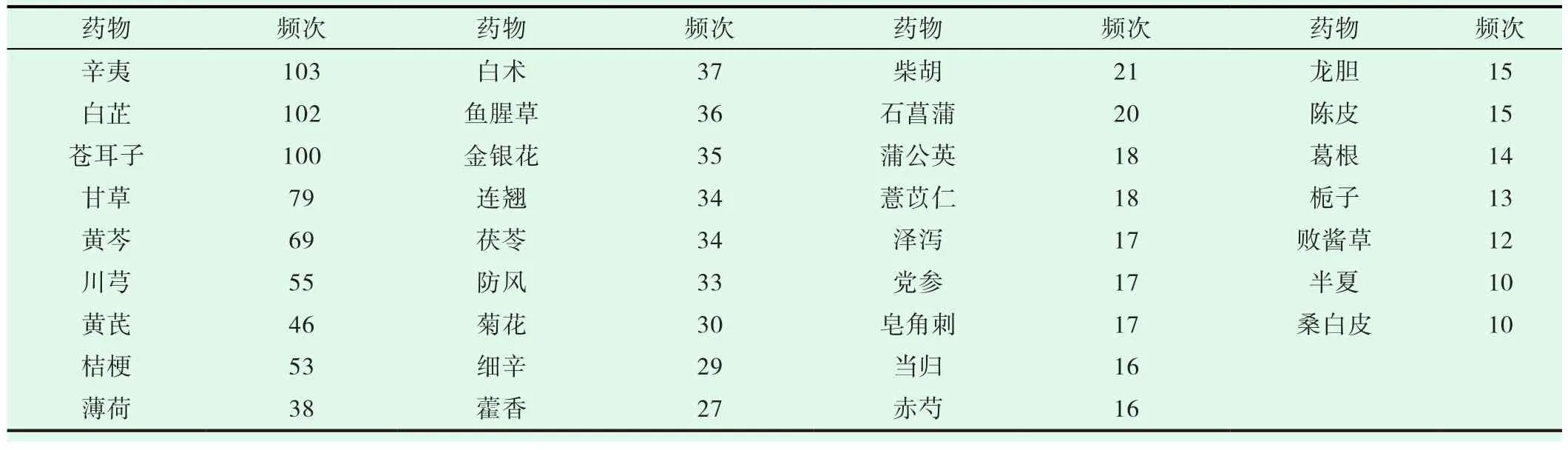

表1 常用藥物

根據搜索條件,篩選出138方均為基本方(不含隨證加減藥),共應用藥物156種,包括植物藥143種、動物藥11種、礦物藥2種。每方用藥最少3種,最多24種,平均11.7種。

2.1 常用藥物

以138方中應用頗率大于10次的藥物作為常用藥,共34種,均為植物藥。這些藥物在古代文獻中多提及可治療鼻淵或頭面諸疾,如白芷在《本草綱目》中“治鼻淵、鼻衄、齒痛、眉棱骨痛……”;《別錄》中辛夷“溫中解肌,利九竅,通鼻塞、涕出,治面腫引齒痛,眩冒、身幾幾如在車船之上者。”為治鼻淵、鼻鼽、鼻塞流涕之要藥;《本草備藥》中蒼耳子“治頭痛目暗,齒痛鼻淵……”為治鼻淵、鼻鼽的良藥,尤宜于鼻淵而風寒外感者;《醫學啟源》言黃芩“治肺中濕熱,療上熱目中腫赤,瘀血壅盛,必用之藥。”而現代醫學研究中,這些藥物作用于鼻腔或鼻竇時,大多具有不同程度的抑菌抗炎、抗病毒作用或抗變態反應,部分具有解熱鎮痛或調節免疫功能。如白芷中的香豆素成分可有效抑制細菌[7],水提物解熱作用強,乙酸乙酯提取物鎮痛作用強,白芷揮發油可調整體內單胺類神經遞質含量,發揮解熱鎮痛作用[8]。辛夷有收縮鼻黏膜血管的作用,能改善局部血液循環,消除腫脹,并促進粘膜分泌物的吸收,減輕炎癥[9]。蒼耳子中的乙醇提取物有較強的抗炎鎮痛作用,能顯著減輕熱刺激所產生的疼痛[10,11]。黃芩中所含的黃芩素及黃芩苷可有效抑制體外多種革蘭氏陽性及陰性菌[12,13],而黃芩中的黃芩苷可通過影響炎癥信號通路進而抑制多種炎癥因子的表達,達到抗炎效果[14]等,均可與古代文獻相印證。

2.2 規律分析

結合《中藥學》一書中有關“性味”、“歸經”、“功效”等內容,對34種常用藥進行性味、歸經、功效的歸類分析。

2.2.1 藥味

治療鼻淵的34種常用藥中,以辛味藥為主,苦味、甘味次之,淡味最少,其余藥味并未涉及。辛味“能散能行”,一則以辛味之善行,使藥物直達頭面,二則以辛味之發散,開通鼻竅。因外邪侵襲,邪氣稽留鼻竅,導致氣血不暢,鼻竅不通而形成的鼻淵,治療上多以通竅為主,多使用辛香、走竅的藥物,如辛夷、蒼耳子、白芷等,驅邪外出,使氣機通暢,達到通利鼻竅的作用。甘則“能補能和能緩”,甘味具有補益、調和諸藥和緩急止痛的作用,如黨參、茯苓、白術等,可健脾益肺,行氣通竅,并可緩解鼻淵引起的頭面疼痛。苦則“能泄能燥能堅”,苦味具有清熱瀉火、燥濕等作用,如黃芩、桔梗、梔子等,可清熱燥濕,通利鼻竅,從而減輕鼻流濁涕的癥狀。甘苦并重,則可固護正氣,使苦寒而不傷正,燥濕而不傷陰。

2.2.2 四氣

常用藥中溫熱藥與寒涼藥并重,從側面可以反應出鼻淵的病因和發病機制。鼻淵外因多因感受風邪、或嗜吃肥甘厚膩、或勞累過度,正氣不足;內因多為肺脾腎三臟虧虛,邪氣久稽,滯留鼻竅。在內外因的共同作用下,肺氣失宣,脾失運化,腎之氣化功能受損、三焦水道通調失職等致使水液輸布失常,聚而成痰,痰濁上犯鼻竅,形成鼻淵。《金匱要略》:“病痰飲者,當以溫藥和之。”故治療當以溫藥溫化寒飲為主。若失治誤治,或邪氣郁久化熱,循經上犯鼻竅,邪熱熏蒸,發為鼻淵者,則以清熱解毒為主,輔以辛溫解表之藥以助開竅。因此在臨床治療中,還需辯證施治,清熱、散寒兼施。

2.2.3 歸經

從歸經來看,常用藥中歸肺經至多,脾胃、肝膽次之。強調了鼻淵病位在鼻,與肺、脾胃、肝膽等臟腑密切相關。《備急千金要方》:“肺主鼻,鼻是肺之余。”《靈樞·五閱五使篇》:“鼻者,肺之官。”均說明鼻與肺關系密切。肺主一身之表,開竅于鼻,鼻及皮毛為肺之門戶。當外界冷暖失調,或機體勞逸過度,正氣不足,衛氣的衛外功能減退或失調,外邪隨經入肺,肺氣失宣,一則無法驅邪外出;二則肺失宣降,致使水津停聚,化生為痰,邪氣、痰濁壅滯鼻竅,發為本病。鼻居面之正中,為多氣多血之地,而脾主運化,主統血。《醫學正傳》:“面為陽中之陽,鼻居正中,一身之血運到面鼻,皆為至清至精之血。”說明脾胃與鼻的關系密切。脾胃為氣血生化之源,而鼻竅功能的正常運行依賴著脾胃運化氣血精微的濡養。當脾胃受損,受納運化失司,一則氣血生化無源,鼻竅失去氣血精微的濡養,功能失常;二則脾胃失運,濕濁內生,日久則郁而化熱,濕熱之邪循經上擾,熏蒸鼻竅,發為鼻淵。肝膽互為表里,肝主疏泄,調暢一身之氣機。《黃帝內經》中記載“膽移熱于腦,則辛頦鼻淵。鼻淵者,濁涕下不止也。”這是最早提出的“膽移熱于腦”的病機。膽為中精之府,膽氣上通于腦,腦為髓海,下通于頦,頦下通鼻,故膽可通過髓海與鼻相聯系。當情志失調,肝氣郁結,郁久化熱,或外感風邪郁而化熱,熏蒸膽腑,膽熱循經上犯,熏蒸腦液,腦液從鼻竅滲出,導致濁涕下而不止。

在經脈循行中,手足陽明、少陽、太陽、足厥陰等均循行于鼻或鼻旁。故無論病因病機或經脈循行而論,均與表中數據相契合。

2.2.4 藥物功效

34種常用藥中,13種具有利濕(含燥濕、滲濕、化濕)作用;13種具清熱(瀉火)或解毒作用;9種具有祛風或疏風作用;7種具有補益(含補氣、健脾)的作用。可以看出,清熱利濕疏風是鼻淵的主要治療原則,符合鼻淵多因外邪侵襲,臟腑失調,邪犯鼻竅;或邪氣久稽留,郁而化熱,濕熱蘊結,滯留鼻竅而發病的病因病機。將使用頻率最高的辛夷、白芷、蒼耳子組方配伍后,發現可以組成臨床上常常使用且效果顯著的基礎方蒼耳子散。臨床中的清竇湯[15]、醒竅湯[16]、加減鼻淵湯[17]、蒼辛通竅湯[18]等均由次方化裁而來。蒼耳子散蒼耳子散出自《濟生方》,具有通竅排膿、祛風止痛的功效,臨床多用于治療外邪侵襲,循經犯鼻所致的鼻淵。可以看出現代治療鼻淵的治法多以疏風通竅、清熱利濕為主、輔以補益肺脾,這也符合了鼻淵“通、排、補”的治療總則[19]。

2.3 用量分析

在注明具體用量的124方中,常用藥中應用頻率較高的前 10種藥物的用量情況如下:辛夷 9~18g;白芷:9g~30g;蒼耳子:6g~15g;甘草:3g~12g;黃芩:6g~15g;川芎:6g~15g;桔梗:6g~15g;黃芪:12g~30g;金銀花:10g~30g;連翹:9g~20g。根據《中藥學》書中有關“用量”內容,明顯可以看出,部分藥的用量有超常規用量的趨勢,并且以辛味藥為多,提示我們在臨床使用中要結合實際,酌情加量,避免使用辛味藥物過多,反耗散機體正氣。細辛、蒼耳子、半夏等有毒的藥物用量也超過了常規用量。現代報道中,中藥中毒的數量不在少數,在臨床使用有毒藥物時,需合理配伍,在合理用量范圍內使用。臨床應用有毒藥物的過程中,可通過嚴格炮制、合理配伍、或嚴格控制數量來達到減輕毒性的目的。大多數有毒藥物均可通過炮制來達到降低毒性的效果。如半夏內服多炮制后使用,生服多外用,內服宜慎。《金匱玉函經·方藥炮制》云:“凡半夏不咀,以湯洗數十度,令水清滑盡,洗不熟有毒也。”這是最早記載的半夏具體炮制方法。現代研究也證實了炮制確實起到降低半夏毒性成分草酸鈣針晶的作用[20]。在藥物配伍中,可通過與具有解毒功效的藥物配伍應用,如配伍甘草、黃芩等;或配伍功效相近的藥物。多種功效相近的藥物同時配伍運用,一是可因“相須”“相使”而增效,更能有效減輕毒副反應的發生,二是功用相近的多味藥物同用,可以減少單味藥物的用量,如細辛常與烏頭、附子、花椒等功效相近且亦有毒的藥物配伍運用,減少各個藥物的用量,同時也可降低藥物的毒副反應[21]。在藥物劑量上,如蒼耳子超過《中國藥典》規定劑量10g時容易發生急性中毒反應,而長時間應用蒼耳子或其制劑也容易發生蓄積性中毒,所以臨床上必需嚴格控制蒼耳子“量程”來降低臨床使用蒼耳子的不良反應發生率[22]。《本草別說》謂“細辛若單用末,不可過半錢匕,多則氣悶塞,不通者死。” 明代李時珍《本草綱目》將“半錢匕”改為“一錢匕”,從此便有“細辛不過錢,過錢命相連”之說。細辛中所含的黃樟醚、馬兜鈴酸均具有長期毒性,臨床使用時不可超療程使用,一般細辛用藥療程不可超過1~2周,尤其是肝腎功能不全者當忌用或慎用[23]。中藥配伍是方劑的重要環節,除了要注意辛味藥、有毒藥物的配伍外,還可通過制約偏性、寒熱并舉、補瀉相伍、散收同用等方法將方劑中的藥物相配伍[24],以達到減輕毒性、增加療效的目的。