延續性護理對直腸癌經肛內鏡切除術后患者生活質量及護理滿意度的影響*

蘇華麗 黃曉勵 林明芳

自然腔道內鏡手術作為內鏡外科臨床應用的新技術之一,其臨床具體用法是通過利用人體自然的生理腔道,將相關器材設備置入患者體內達到病灶處,并通過內鏡技術對病灶部位進行處理和治療,從而達到臨床治療目的和效果[1]。在此背景下,經肛內鏡切除術在臨床治療直腸癌的實踐過程中得到了越來越廣泛的應用和推廣[2]。采用經肛內鏡切除術治療直腸癌具有術中創傷小、術中操作精準度高、術后恢復快等優點,憑借這一優點,越來越多的患者接受了經肛內鏡切除術治療。臨床相關研究顯示,患者接受直腸癌經肛內鏡切除術后需要一定時間的康復過程,受手術部位的特殊性、手術復雜程度等多重因素的影響,患者術后康復過程較其他手術來說,時間相對較長[3-4]。特別是對于直腸癌經肛內鏡切除術后出院患者來說,若患者或其家屬相關處置不得當,其出院后康復過程會受到一定影響,術后生活質量的改善也受到阻礙[5-6]。本院在2018年之前由于缺乏相應的護理經驗,同時受人力資源不足等問題的影響,在針對直腸癌經肛內鏡切除術患者護理實踐中以傳統常規護理干預為主,2018年以后,隨著本院綜合實力的不斷提升和人力、物力持續完善,在護理實踐中逐步引入了延續性護理理念,并取得了較好的臨床實踐效果。鑒于此,本研究為探討延續性護理模式對直腸癌經肛內鏡切除術患者術后恢復和生活質量的具體影響,選取2016年12月-2019年12月本院收治并進行直腸癌經肛內鏡切除術治療的直腸癌患者100例為研究對象,以2018年為時間節點,對實施延續性護理前后的患者臨床恢復情況和生活質量水平進行了比較,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2016年12月-2019年12月本院收治的直腸癌經肛內鏡切除術患者100例的臨床資料進行回顧性分析,其中2016年12月-2017年12月給予常規護理的50例患者作為對照組,2018年1月-2019年12月給予延續性護理的50例患者作為研究組。納入標準:均符合直腸癌臨床診斷標準;均符合直腸癌經肛內鏡切除術臨床指征。排除標準:出現遠端轉移;有凝血功能障礙;合并嚴重肝腎功能不全。其中男58例,女42例;年齡29~75歲,平均(58.34±8.35)歲,學歷情況大專以上學歷62例,大專及以下學歷38例。本研究已經醫院倫理委員會批準。

1.2 方法 對照組給予常規護理。術前指導患者開展各項檢查,向患者以及患者家屬介紹手術相關基本知識,并通過與患者以及患者家屬進行交流不斷觀察、了解和掌握患者出現的各種心理問題并及時進行排解和疏導,并對患者皮膚、腸道進行適當處理,做好術前相關工作。術后對患者各項生命體征指標進行監測、并適當處置腸造口,指導患者開展一些力所能及的康復練習。向患者講解和介紹造口袋的更換方法和步驟以及相關注意事項。出院后給予患者進行簡單的健康教育和出院指導,發放直腸癌經肛內鏡切除術后護理手冊[7-10]。研究組給予延續性護理。(1)術后護理。由于患者術中肛門保持了較長時間的擴張,術后出現肛門失禁的風險較大。因此要給予患者肛周組織進行針對性干預,在徹底清潔肛周皮膚的基礎上,保持局部的干燥、清潔,對出現紅腫、潰瘍等情況進行密切關注,并給予針對性預防處理。于患者術后7 d,指導其開展排便功能鍛煉術,促進其排便功能的順利恢復。(2)建立健康檔案。患者于入院后,為其建立個人的健康檔案,記錄患者入院前后的相關個人信息和手術情況以及個人各項指標以及相應的聯系方式等信息。(3)實施心理健康干預。針對患者術后活動耐力下降的情況,以及由此導致的心理波動等,給予患者針對性的心理疏導、語言交流,幫助其正確認識疾病的治療過程、手術的基本原理、康復過程的漸進性,從而贏得患者以及患者家屬的信任和患者本人的積極配合。采用案例教學的方式,讓治愈效果較好的患者進行現身說法,講述個人的經歷,從而幫助患者建立治療信心,提高對治療和護理工作的配合度和依從性[11-12]。(4)實施出院后的隨訪干預。根據患者個體手術情況和院內術后恢復情況制定針對性的個人康復計劃,定期回院進行復診隨訪,同時采用互聯網和移動智能終端技術對患者出院后的情況進行定期跟蹤,采用微信、QQ等溝通聯系方式掌握患者排便功能康復的進展情況,并根據患者個體差異情況適時調整相關康復計劃,也可以通過各類溝通渠道宣教相關健康知識。

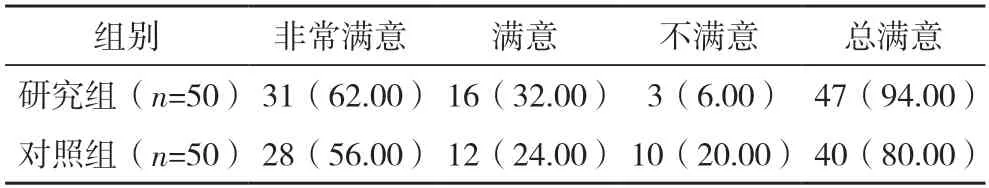

1.3 觀察指標與判定標準 (1)比較兩組臨床相關指標。包括術中出血量、肛門排氣時間、術后住院時間和Wexner評分。Wexner評分:得分范圍為0~30分,分值越高說明癥狀越嚴重,得分小于8分時認為達到健康水平。(2)比較兩組干預前后生活質量評分。采用本院自制生活質量問卷評價兩組生活質量水平,問卷共包含6個維度,分別為癥狀感受、日常活動、娛樂活動、工作學習、個人活動和治療,共包括10個條目,每個條目得分為0~3分,得分越高表明生活質量越差。(3)比較兩組干預前后不良情緒評分。焦慮評分采用焦慮自評量表(SAS),抑郁評分采用抑郁自評量表(SDS)進行評估,兩個量表均包括20個維度,評分標準均為1~4分,得分范圍20~80分,得分越高說明患者的不良情緒越嚴重。(4)比較兩組護理滿意情況。采用本院自制采用護理滿意度問卷調查,由患者從非常滿意、滿意和不滿意三個選項進行選擇,總滿意=非常滿意+滿意。

1.4 統計學處理 采用SPSS 19.0軟件對所得數據進行統計分析,計量資料用()表示,比較采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,比較采用χ2檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組一般資料比較 研究組男28例,女22例;年齡29~75歲;平均(58.44±8.39)歲;大專以上30例,大專及以下20例。對照組男30例,女20例;年齡29~75歲,平均(58.31±8.31)歲;大專以上學歷32例,大專及以下18例。兩組一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

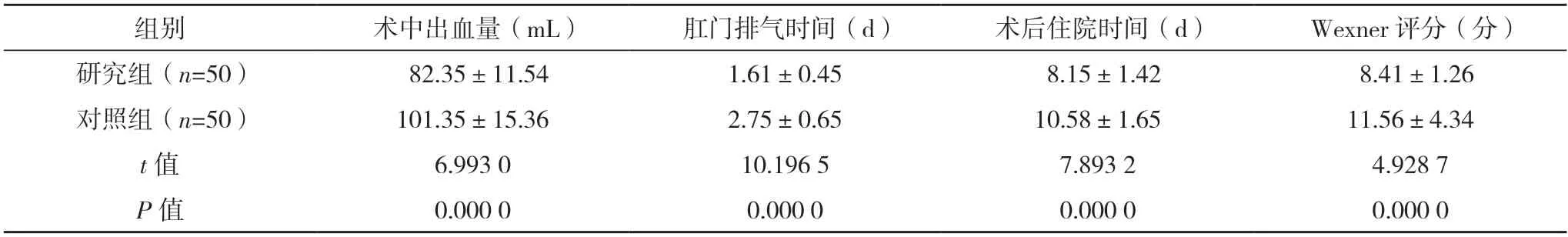

2.2 兩組臨床相關指標比較 研究組肛門排氣時間和術后住院時間均短于對照組,且術中出血量與Wexner評分均低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05),見表1。

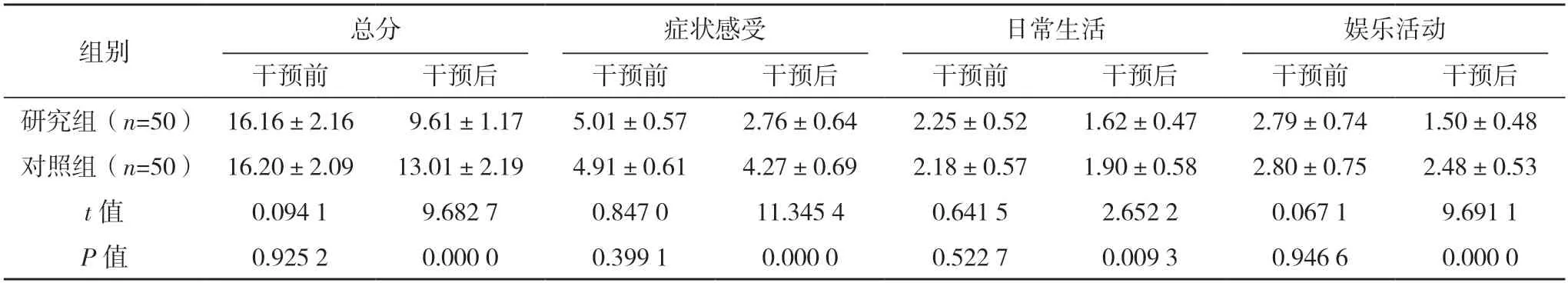

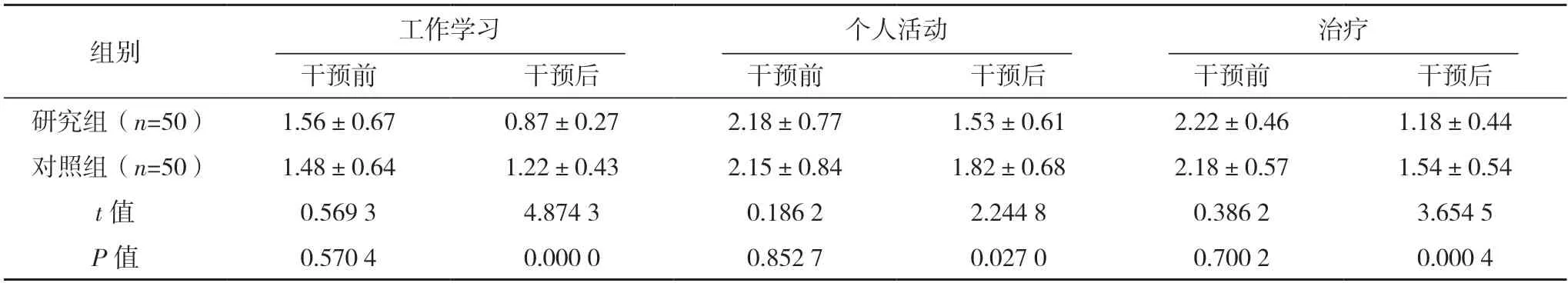

2.3 兩組干預前后生活質量評分比較 干預前,兩組生活質量各項評分及總分比較,差異均無統計學意義(P>0.05);干預后,研究組生活質量各項評分和總分均低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表1 兩組臨床相關指標比較()

表1 兩組臨床相關指標比較()

表2 兩組干預前后生活質量評分比較[分,()]

表2 兩組干預前后生活質量評分比較[分,()]

表2 (續)

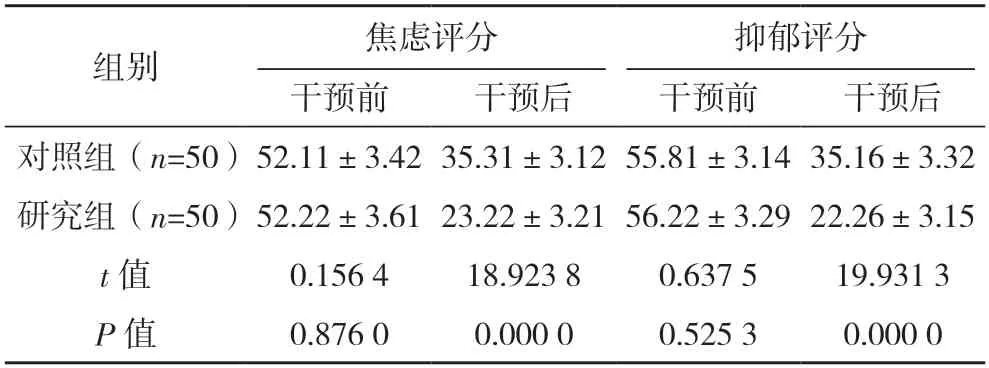

2.4 兩組干預前后不良情緒評分比較 干預前,兩組抑郁與焦慮評分比較,差異均無統計學意義(P>0.05);干預后,研究組抑郁與焦慮評分均低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組護理前后不良情緒評分比較[分,()]

表3 兩組護理前后不良情緒評分比較[分,()]

2.5 兩組護理滿意情況比較 研究組護理總滿意率為94.00%高于對照組的80.00%,差異均有統計學意義(χ2=4.332 4,P=0.037 4),見表4。

表4 兩組護理滿意情況比較

3 討論

對于直腸癌經肛內鏡切除術來說,其中部分患者在手術過程中直腸會被部分切除,患者術后儲便功能會受不同程度的影響,與術前相比存在一定程度的差異[13]。同時,在實施直腸癌經肛內鏡切除術的過程中,患者的肛門括約肌也會發生不同程度的損傷,進而給患者正常的排便功能帶來不良影響,患者生活質量出現降低趨勢,心理上也會出現不同程度的波動[14]。如何給予直腸癌經肛內鏡切除術患者有效的護理干預,從而提升患者術后康復進程和相關生理功能的恢復,對于患者術后生活質量的改善具有重要的臨床意義和研究價值[15-16]。

本院在探索臨床護理經驗的過程中,不斷總結和吸取各類護理干預措施和方法的精髓,在日常針對直腸癌經肛內鏡切除術護理實踐中進行摸索和嘗試,針對患者手術特點和術后恢復過程和出院后相關情況的變化特點,將延續性護理理念應用于直腸癌經肛內鏡切除術患者護理實踐中,從2018年臨床開始延續性護理干預措施后,這種護理干預方法的護理的效果在實踐中得到了驗證。

延續性護理是通過一系列行動設計用以確保患者在不同的健康照顧場所(如從醫院到家庭)及同一健康照護場所(如醫院的不同科室)受到不同水平的協作性與連續性的照護[17-18]。雖然患者的大部分健康問題在住院期間已經解決,但是很多患者出院后仍然出現很多健康問題,因此,延續性護理就是為了解決這一問題,將臨床護理干預從醫院延續到了家庭[19-20]。本研究在具體實施的過程中采用了互聯網、移動通信等先進技術,將護理工作和干預措施通過遠程指導的方式,融入患者出院后的日常康復過程中,采用多樣化的干預形式提升了患者參與度,也有效地改善了護理依從效果,進而提升了整體護理效果,最終改善了患者的生活質量[21]。

本研究結果顯示,研究組肛門排氣時間與術后住院時間均短于對照組,且術中出血量與Wexner評分均低于對照組(P<0.05),這說明延續性護理干預措施有效地提升了護理效果;同時,治療后,研究組生活質量各項評分及總分均低于對照組(P<0.05);治療后,研究組抑郁與焦慮評分均低于對照組(P<0.05);研究組護理總滿意率為94.00%高于對照組的80.00%(P<0.05),證實了延續性護理干預措施在提升患者生活質量、改善心理情緒和護理滿意度方面的臨床優勢。

綜上所述,延續性護理可促進直腸癌經肛內鏡切除術患者術后恢復,提升患者術后生活質量、改善心理狀態、提高護理滿意度。