基于吸濕發熱纖維的毛型面料開發

葛露露,崔 沂,張瑞云,2,紀 峰

(1.東華大學 紡織面料技術教育部重點實驗室,上海 201620; 2.東華大學 紡織科技創新中心,上海 201620)

吸濕發熱材料通過吸收空氣中或人體所散發的水蒸氣,將其轉化成液態放熱以達到保暖的目的。具備優良吸濕發熱功能的纖維是秋冬季保暖服裝的優選材料,在當前追求兼具外觀時尚性和著裝舒適性的紡織服裝領域有很好的應用前景[1]。目前市場上已有多種類型的吸濕發熱纖維材料,包括日本東麗公司開發的Softwarm纖維(超細腈綸與粘膠纖維復合制備)[2]、日本旭化成株式會社開發的Thermogear纖維(超細旦腈綸與銅氨絲復合制備)[3]、東洋紡開發的N38纖維(高度交聯的聚丙烯酸酯類纖維)[4]、上海正家牛奶絲科技有限公司開發的易熱寶纖維(改性聚丙烯腈纖維)[4-5]等。

將吸濕發熱纖維應用于功能紡織品開發是目前國內外研究的熱點之一[6-8]。東洋紡開發的EKS纖維(亞丙烯酸鹽系纖維),通過交聯反應將氨基、羧基等高親水基團引入到聚丙烯酸分子制備得到,具有明顯的吸濕發熱效果[4,9];舒熱絲纖維是上海潔宜康化工科技有限公司自主研發的改性聚丙烯酸類纖維,纖維大分子上較多的丙烯酸、丙烯酸鈉和丙烯酰胺等基團使纖維具有吸濕發熱的功能。利用EKS纖維和舒熱絲纖維的吸濕發熱功能,可以開發冬季吸濕發熱面料。但目前由于成本高、紗線力學性能和可紡性尚未完全達到要求,使得紡制EKS或舒熱絲純紡功能紗線的條件還不成熟,因此目前主要以開發EKS纖維、舒熱絲纖維與羊毛、腈綸等的混紡紗及織物為主,相應的產品開發目前還在探索階段[10-12]。

羊毛由于質輕、柔軟、卷曲等優良品質是制備保暖服裝的理想材料,然而其表面的鱗片層結構阻礙了羊毛織物快速吸濕的能力,使其吸濕發熱率低,如能有效引入具備吸濕發熱效果的纖維材料,與羊毛混紡或交織,能在一定程度上改善純毛面料的保暖性和熱濕舒適性。

本文以EKS纖維、舒熱絲纖維為功能材料主體,與羊毛纖維、Thermolite纖維(改性滌綸)[13]、天絲(纖維素纖維)[14]等混紡,紡制不同混紡比的紗線,并設計織造了相應的織物。通過對織物的熱濕舒適性進行測試和分析,探討紗線、織物成分和結構對織物吸濕發熱和保暖性的影響,為吸濕發熱和保暖功能面料的開發提供參考。

1 纖維結構與性能分析

1.1 纖維形態結構

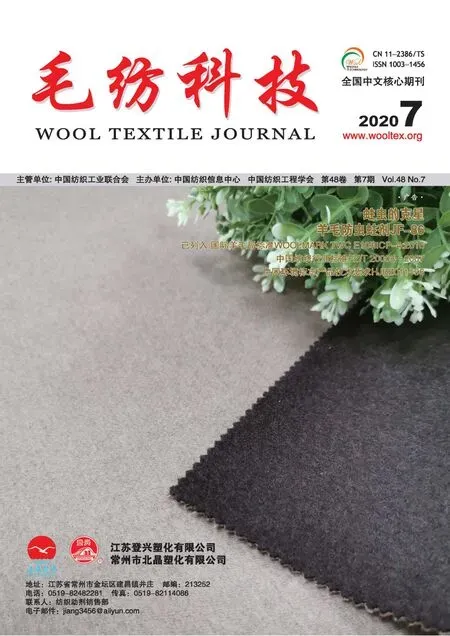

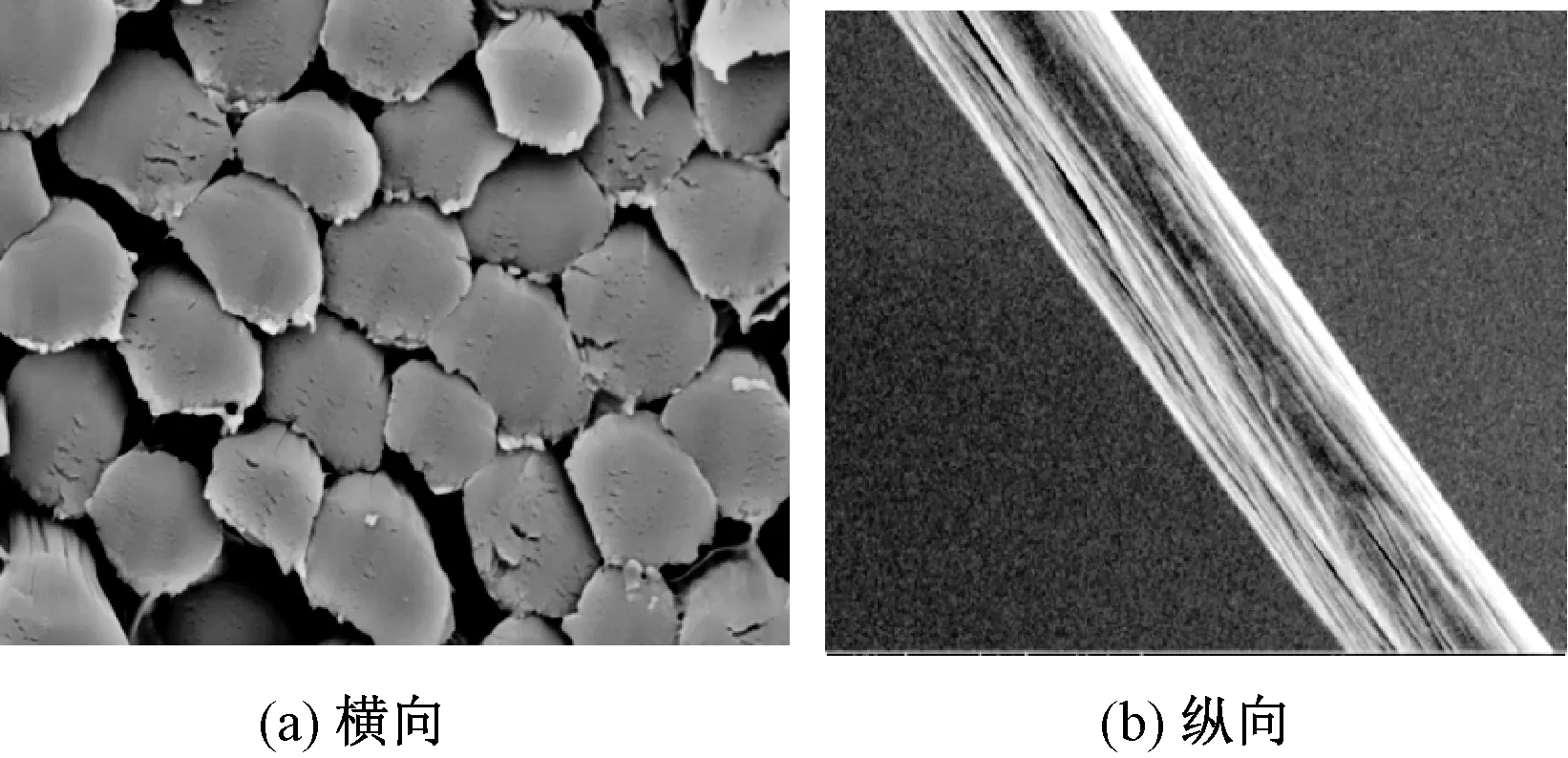

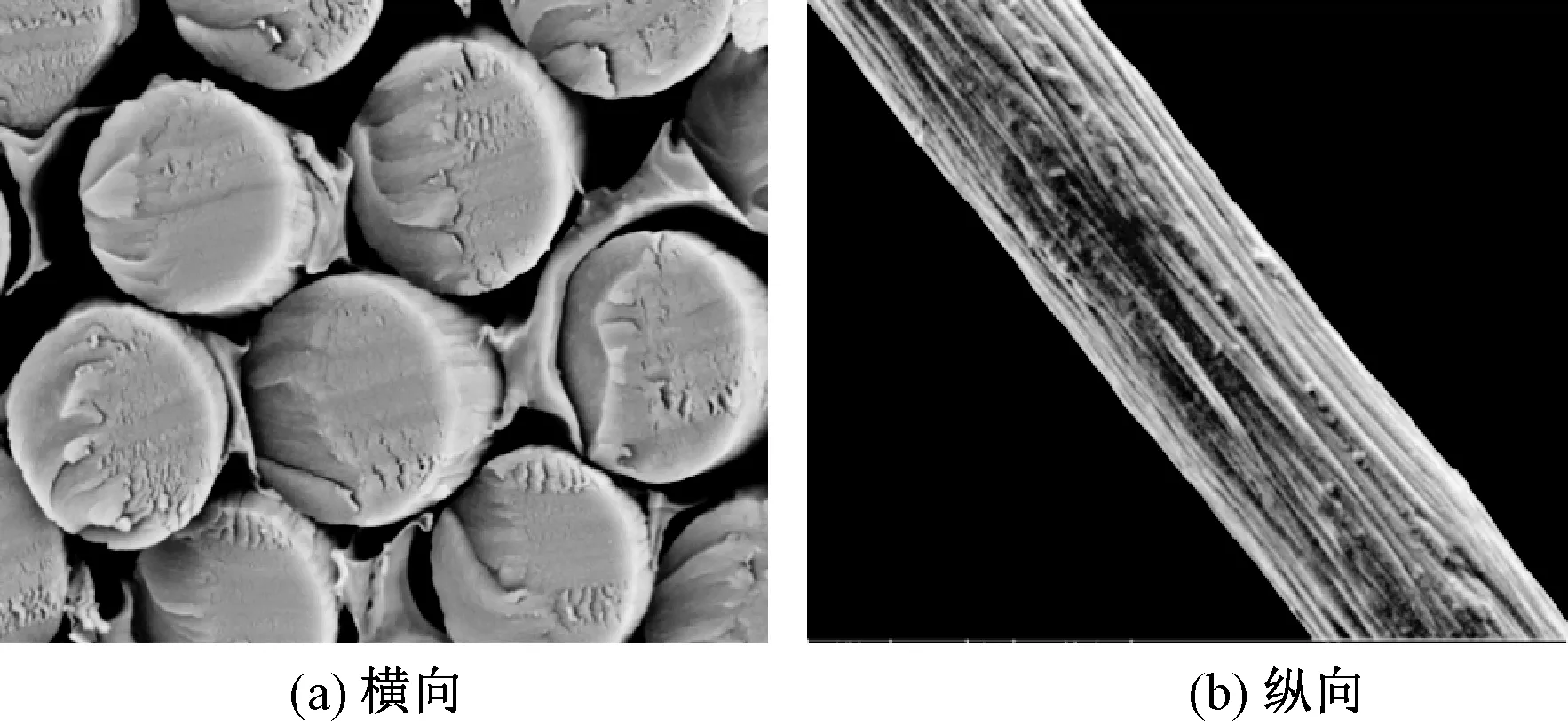

通過掃描電鏡對普通腈綸、EKS纖維和舒熱絲纖維形態結構進行觀察,3種纖維的縱、橫截面掃描電鏡照片見圖1、2、3。

圖1 腈綸纖維掃描電鏡照片(×3 000)

圖2 EKS纖維掃描電鏡照片(×3 000)

圖3 舒熱絲纖維掃描電鏡照片(×3 000)

從圖1~3可以看出,相對于普通腈綸纖維,EKS纖維和舒熱絲纖維的橫截面更傾向于圓形,且纖維外表面粗糙,沿軸向布滿長短不一、深淺不勻的溝槽,尤其舒熱絲纖維的外表面沿軸向的溝槽特別明顯。粗糙的表面結構可提升纖維的表面能,并結合親水基團的作用,有利于表面吸附水分子;表面沿軸向分布的溝槽一定程度上可增加纖維集合體的芯吸效應,從而提高結構體對水分的吸附和快速傳遞能力,有利于發揮纖維的吸濕發熱性能。

1.2 纖維聚集態結構

采用X射線衍射對3種纖維進行結晶度測試,測得普通腈綸、EKS纖維和舒熱絲纖維的結晶度分別為52.66%,27.14%,22.45%。EKS纖維和舒熱絲纖維之間結晶度差距不大,而普通腈綸的結晶度為2種吸濕發熱纖維的2倍左右。EKS纖維和舒熱絲纖維中無定形區域多,對水分子的吸納空間多,從而利于發揮纖維的吸濕發熱效能。

1.3 纖維分子結構

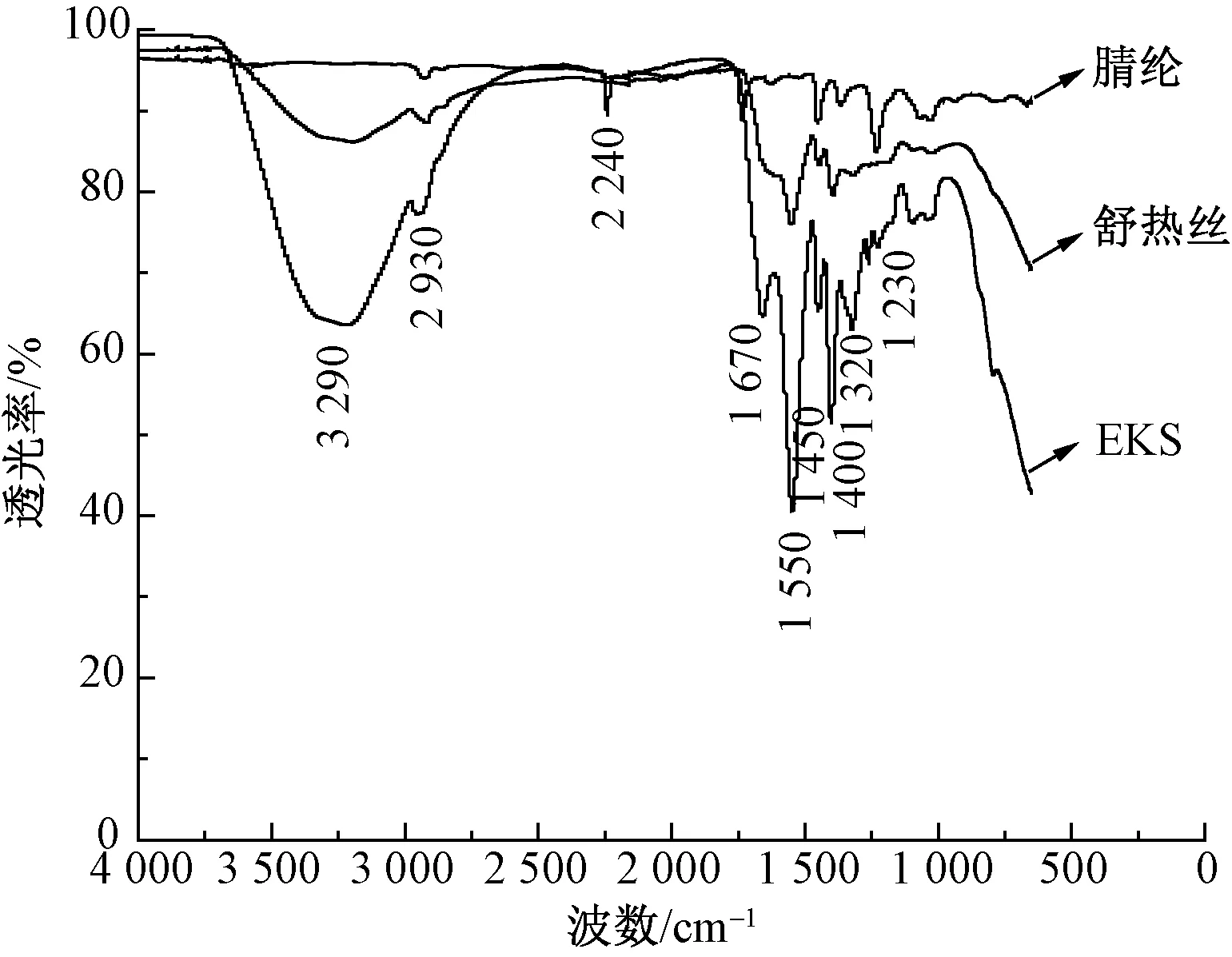

采用傅里葉變換紅外-拉曼光譜儀分析普通腈綸、EKS纖維和舒熱絲纖維3種試樣的官能團。3種纖維紅外光譜圖見圖4。

圖4 3種纖維紅外光譜圖

紅外光譜分析表明,相對于普通腈綸纖維,EKS纖維和舒熱絲纖維含有較大量的親水基團,EKS纖維所含親水基團量最多,顯示2類纖維具有吸濕發熱功能的內在原因。普通腈綸大分子中雖含有—CN,但大部分排列規整,不利于水分子進入。纖維中含有親水基團的量、吸附水分子強度和排列結構是影響纖維吸濕發熱性能的重要因素。

1.4 纖維基本性能

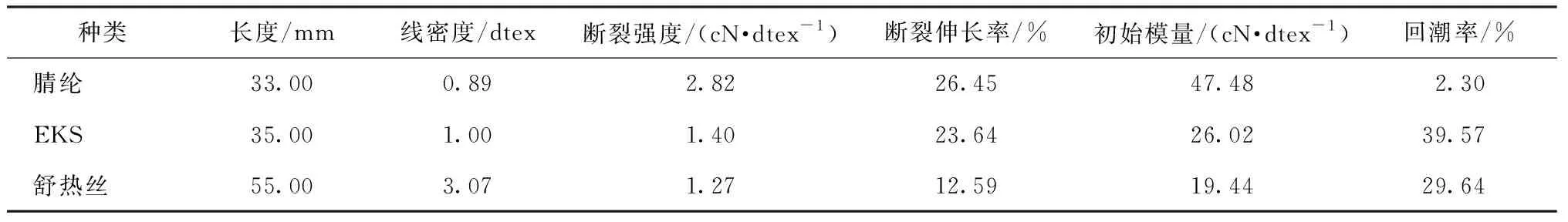

對纖維的外觀形態和基本物理性能進行測試,3種纖維基本性能見表1。

表1 纖維基本性能

由表1可知,EKS纖維的斷裂強度和初始模量較低;舒熱絲纖維由于單絲線密度是腈綸和EKS纖維的3倍,使得其單絲斷裂強度和初始模量較小;同時,舒熱絲纖維的斷裂伸長率僅為腈綸的二分之一,柔韌性相對較弱。EKS纖維和舒熱絲纖維的拉伸性能相對較弱,純紡難度大。EKS纖維和舒熱絲纖維的回潮率比腈綸高15~20倍,吸濕量較大。

1.5 纖維吸濕發熱性能

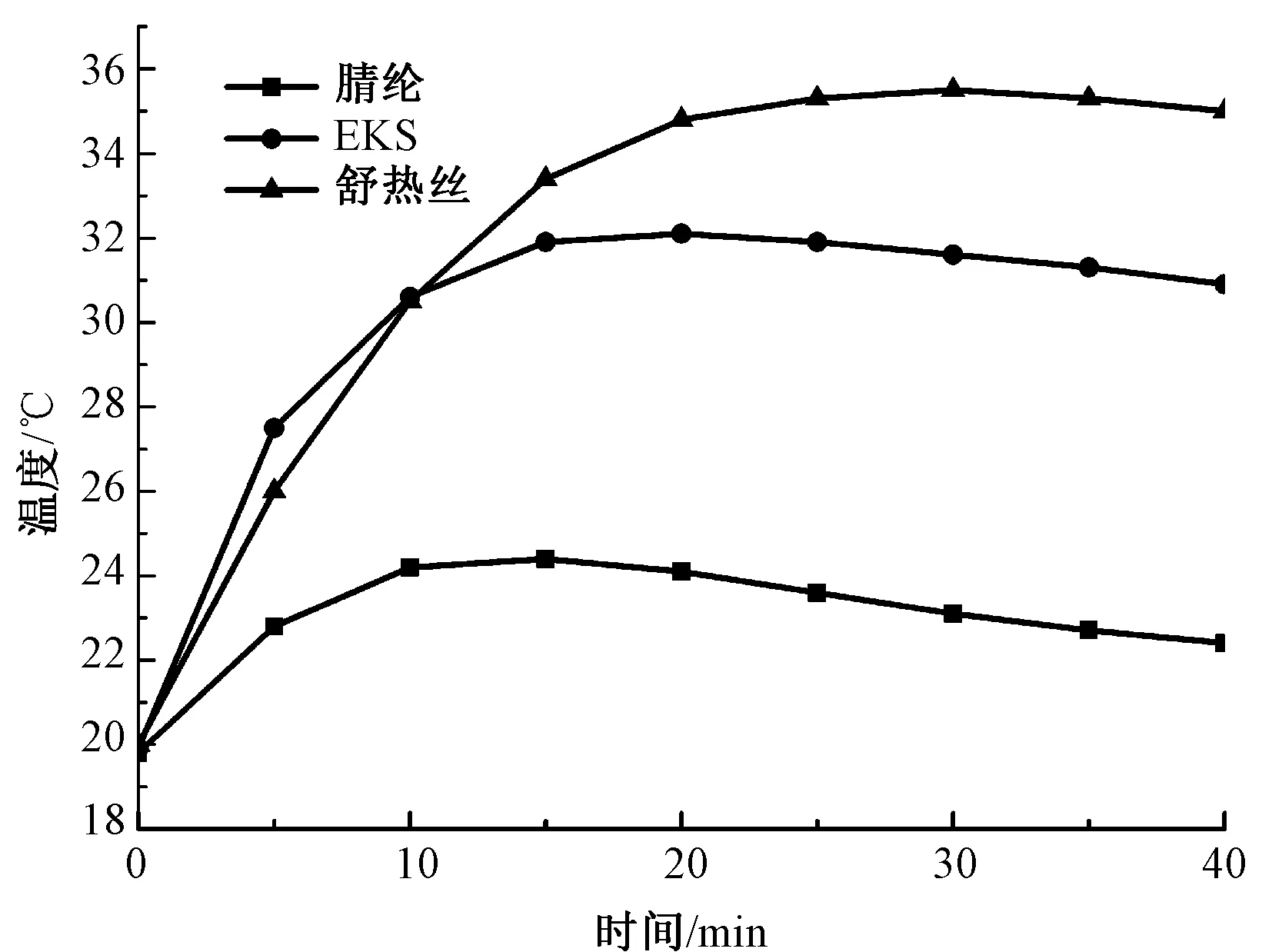

參照GB/T 29866—2013《紡織品 吸濕發熱性能試驗方法》,分別測試腈綸、EKS和舒熱絲3種纖維的散纖維集合體的吸濕發熱性能。首先將3種纖維試樣放入電熱恒溫鼓風干燥箱中烘燥3 h,溫度為105 ℃,然后稱取3種纖維各10 g,裝入網格袋放入含有干燥劑的干燥皿中。將密封的干燥皿置于20 ℃環境中冷卻2 h,最后在恒溫恒濕箱(溫度20 ℃,相對濕度90%)內采用溫度傳感器測量3種纖維的溫度,3個傳感器探頭分別測量3種纖維試樣溫度,另一個探頭測量箱內溫度作為空白對照,在測量時間1 h內,每隔12 s測量1次,得到3種纖維溫度隨時間變化的數據,計算平均值,繪制3種纖維吸濕發熱升溫曲線,見圖5。

圖5 3種纖維吸濕發熱升溫曲線

從圖5可以看出,在溫度20 ℃,相對濕度90%的環境中,相對于腈綸纖維,EKS纖維和舒熱絲纖維的升溫效果非常顯著,EKS纖維的最大升溫值比腈綸高約8 ℃,舒熱絲纖維的最大升溫值比腈綸高約10 ℃。這主要是因為該2種纖維單位時間內吸濕量明顯多,使得單位時間內釋放的熱量明顯高于腈綸纖維。

2 基于EKS纖維的毛型面料

2.1 混紡紗線設計

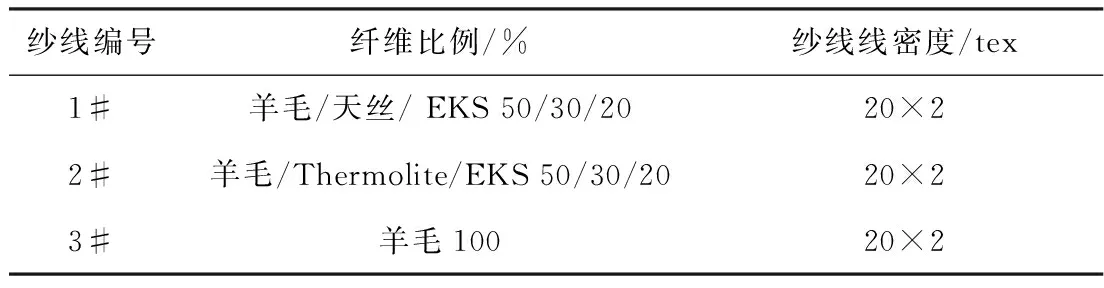

為開發吸濕發熱保暖性織物,以及研究纖維原料對吸濕發熱織物保暖性的影響,將EKS纖維、羊毛纖維、Thermolite纖維和天絲纖維采用不同比例混合試紡,并參考羊毛纖維與功能化學纖維的混紡相關研究[15],根據試紡效果選擇紗線規格,見表2。其中3#純羊毛紗線為對照樣。

表2 紗線規格

2.2 織物結構設計

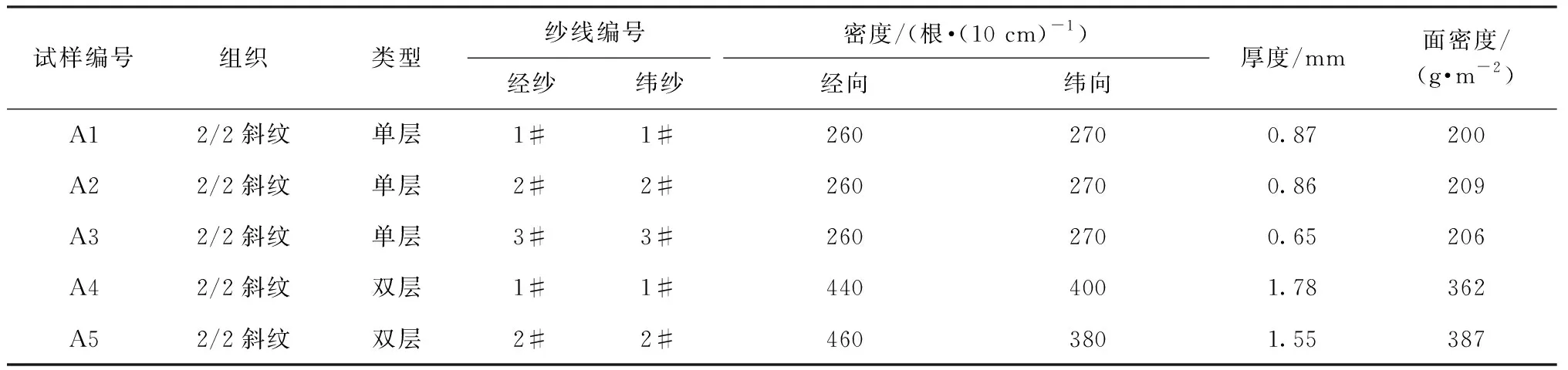

采用1#和2#混紡紗,以2/2斜紋為織物組織,設計單層和雙層織物,以同組織結構的單層純羊毛面料(A3)作為對照組,基于EKS纖維設計的織物規格見表3。

表3 基于EKS纖維設計的織物規格

2.3 KES混紡織物保暖性能測試分析

2.3.1 織物透氣性

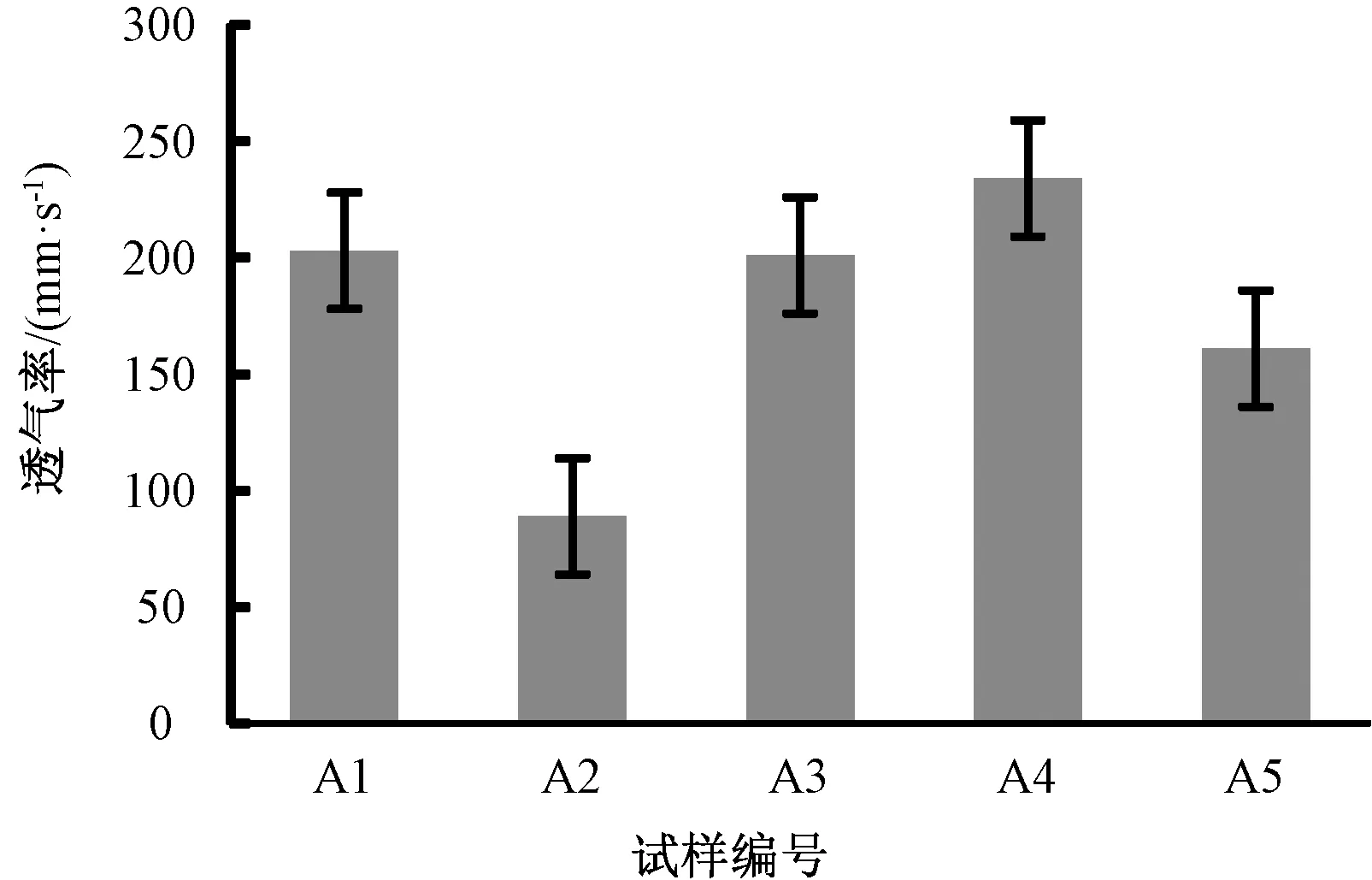

按照GB/T 5453—1997《紡織品 織物透氣性的測定》試驗方法,采用YG461E透氣性測試儀測試5種織物的透氣率,測試結果見圖6。

圖6 織物透氣率測試結果

從圖6可以看出,采用同種紗線的織物,雙層織物的透氣性好于單層織物,雖然雙層織物表觀厚度大、經緯向密度高,但織物結構中經緯紗線要分置到雙層,則每一層沿布面切向的緊密程度明顯小于單層織物,孔隙沿布面法向的尺寸大于單層織物,織物整體結構孔隙率大、緊密度低,導致雙層織物透氣性明顯好于單層織物。

對于單層織物,在紗線線密度和織物經緯向密相同的條件下(表3),由于Thermolite中空纖維的體積密度小于天絲纖維,含Thermolite纖維的紗線直徑大,對織物覆蓋度高,使得織物整體結構緊密,孔隙率低,因此透氣性低。含有天絲纖維的織物與純羊毛織物的透氣性差距不明顯。

2.3.2 織物熱阻

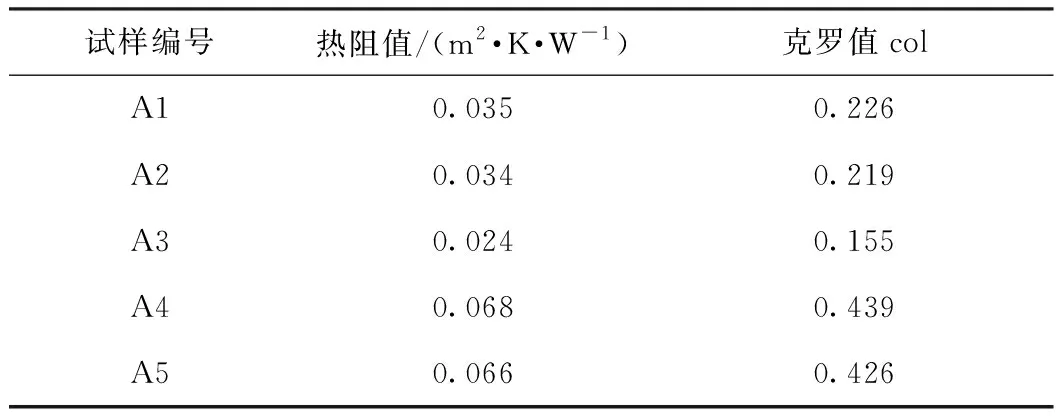

按照GB/T 35762—2017《紡織品 熱傳遞性能試驗方法 平板法》試驗方法,測量5種織物的熱阻值和克羅值,織物熱阻測試結果見表4。

表4 織物熱阻測試結果

從表4可以看出,雙層結構織物A4、A5由于表觀厚度大,孔隙率高,含靜止空氣多,因此保暖性好,熱阻值和克羅值都高于相應的單層織物。此外,A4、A5織物由于上下表面間距大,結構相對疏松,單位面積織物可容納靜止空氣多,因此保暖性好,熱阻值和克羅值都高于相應的單層織物。

在單層織物中,純羊毛織物A3的克羅值最小,說明EKS纖維的引入,以及天絲和Thermolite纖維的配合使用,對于提升羊毛織物保暖性起到了積極作用。含天絲的織物A1和含Thermolite纖維的織物A2的保暖性差異不明顯,在靜止和接近靜止的氣流環境中,2類纖維對面料保暖的作用效果接近。

2.4 KES混紡織物吸濕發熱性能測試分析

2.4.1 織物透濕性

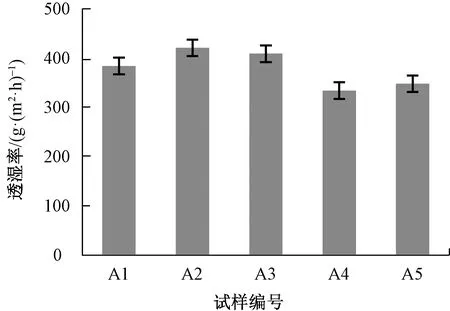

按照GB/T 12704.1—2009《紡織品 織物透濕性試驗方法 第1部分:吸濕法》試驗方法,對5種織物的透濕性能進行測試,織物透濕率測試結果見圖7。

圖7 織物透濕率測試結果

織物透濕性既與織物結構中孔隙部分體積占織物結構總體積的百分率以及孔隙的幾何形態有關,也受纖維類型的影響。從圖7可以看出,對于同種紗線織物,單層織物的透濕率高于雙層織物。雖然雙層織物透氣性好,有利于水蒸氣穿過,但雙層織物厚度大,水分子穿過織物的通道長,纖維有更多機會接觸和吸附水蒸氣,對通道中水分子通行的阻礙也較大。

單層織物之間的透濕性差異較小。含Thermolite纖維的織物A2透濕率測試值稍高于織物A1、A3。織物透濕性好有助于水分子向織物內部擴散,有利于織物吸濕發熱。

2.4.2 織物吸濕發熱性能

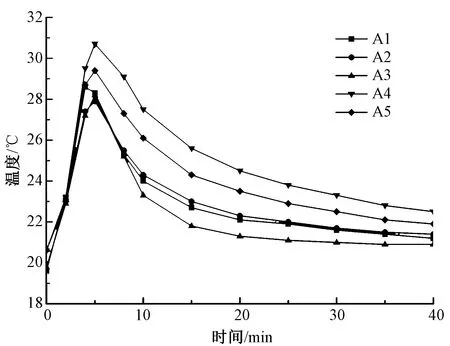

按照GB/T 29866—2013試驗方法,測試5種織物的溫度隨時間變化的數據,計算平均值,織物吸濕發熱升溫曲線見圖8。

圖8 織物吸濕發熱升溫曲線

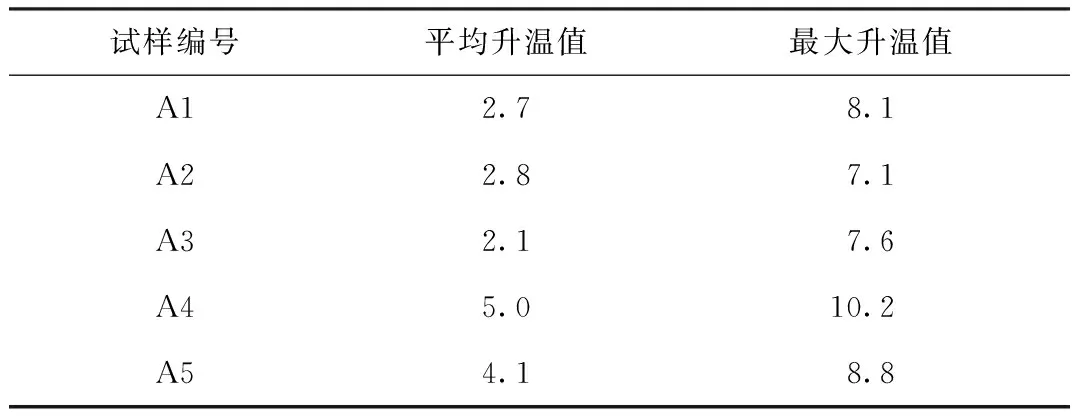

通過與空白對照組數據比較,得到織物30 min內最大升溫值和平均升溫值,見表5。

表5 織物30 min內最大升溫值和平均升溫值 ℃

從圖8和表5可以看出,在紗線線密度和織物結構參數一致的情況下,羊毛/Thermolite/EKS混紡織物A1和羊毛/天絲/EKS混紡織物A2的吸濕發熱性能都明顯高于同規格參數的純羊毛織物A3。

在紗線線密度相同的情況下,雙層織物A4、A5的吸濕發熱升溫效果優于單層織物A1、A2,一方面因為單位面積的雙層織物紗線量大,吸濕放熱量大,同時因為雙層織物結構疏松、孔隙部分占有的體積比大,涵納的靜止空氣阻止熱量逸散,因此使得雙層結構織物的升溫值高于單層織物。其中含天絲的雙層織物A4吸濕發熱升溫效果最好,最大升溫值可達到10.2 ℃,平均升溫值達到5.0 ℃,明顯高于雙層織物A5和單層織物A3。

3 基于舒熱絲纖維的毛型面料

3.1 織物結構設計

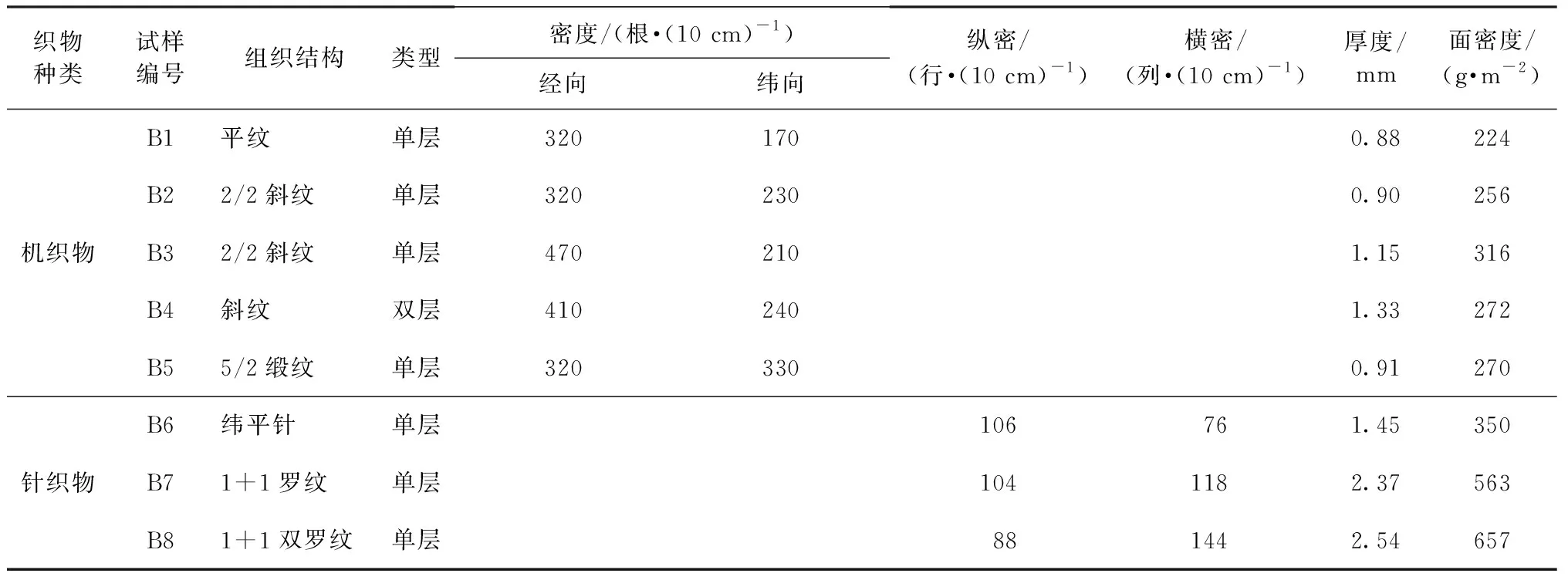

將舒熱絲纖維與羊毛和天絲混紡,經過預紡紗試驗,最終選用混紡比例為50%羊毛、30%天絲和20%舒熱絲的混紡紗,單紗線密度為25 tex。為同時滿足生產和產品品質需求,將2根單紗合股進行織造[16]。設計8種不同組織結構織物,織物規格見表6。

表6 基于舒熱絲纖維設計的織物規格

3.2 舒熱絲混紡織物保暖性能測試分析

3.2.1 織物透氣性

按照GB/T 5453—1997試驗方法,采用YG461E透氣性測試儀對8種織物透氣率進行測試,結果如圖9所示。

圖9 織物透氣率測試結果

從圖9可以看出,在所用紗線相同的情況下,雙層結構機織物和針織物因為結構較為疏松,孔隙部分體積占比明顯大于經緯紗緊密排列的單層結構機織物,所以透氣率明顯高于單層結構機織物。

結構中孔隙體積占比大的織物,因可涵納靜止空氣多,在靜止、流速低的空氣中可以有效降低內外熱交換,形成保暖層結構;然而在大風天氣,或人體運動幅度大時,織物結構中孔隙尺寸過大不利于保暖。

從表6、圖9可以看出,在機織物中,平紋組織織物透氣性差,緞紋織物透氣性最好。在針織物中,1+1羅紋織物的透氣性最好,1+1雙羅紋織物的透氣性最差。

3.2.2 織物熱阻

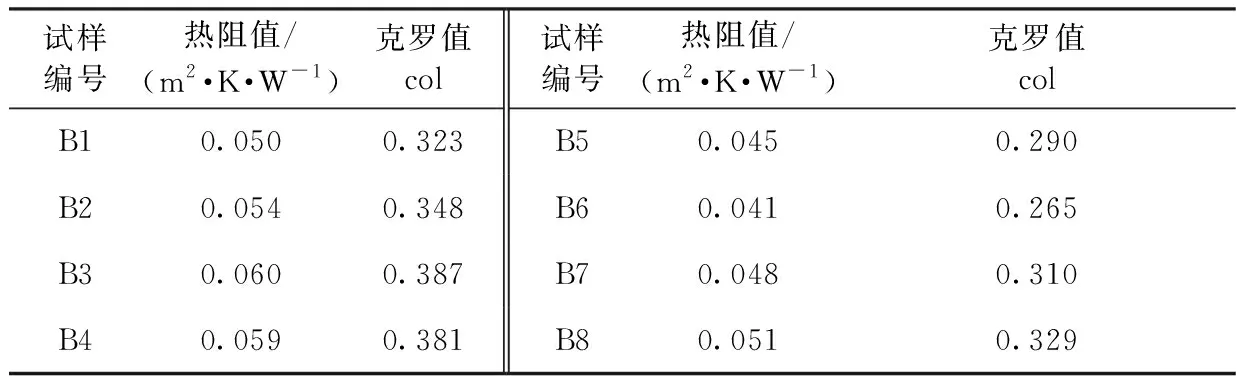

按照GB/T 35762—2017試驗方法,測量8種織物的熱阻值和克羅值,織物熱阻測試結果見表7。

表7 織物熱阻測試結果

從表7可以看出,羊毛/天絲/舒熱絲混紡機織物B1~B5的熱阻值和克羅值都明顯高于等面密度的純羊毛機織面料A3,說明具有吸濕發熱效果的舒熱絲和天絲纖維的加入,對于提升純羊毛機織物的保暖性起到了積極作用。

針織物B6~B8的厚度、面密度都比機織物高,但從表7可以看到,針織物的熱阻值和克羅值都低于機織物。對于3種針織物B6~B8,1+1雙羅紋織物B8的克羅值最大,緯平針針織物B6的克羅值最小。

對于機織物來說,雙層結構織物B4的熱阻值和克羅值相對單層結構織物(B1~B3,B5)沒有明顯的優勢。對于單層機織物,在經向密度相同條件下,緞紋織物克羅值最小,斜紋織物克羅值最大。

因此在選用原料確定的情況下,織物結構只有同時滿足面密度大、結構緊密度高才能對保暖性的提升有顯著效果。

3.3 舒熱絲混紡織物吸濕發熱性能測試分析

3.3.1 織物透濕性

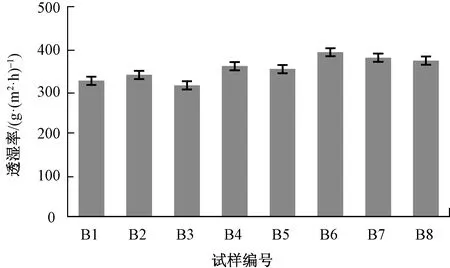

按照GB/T 12704.1—2009試驗方法,測試8種織物的透濕率,結果如圖10所示。

圖10 織物透濕率測試結果

從圖10可以看出,采用同種紗線,織物組織結構是影響其透濕性的主要因素。針織物的透濕性比機織物好。

三原組織結構機織物,緞紋織物的透濕性最好,平紋織物最差;對于同樣組織結構的機織物,雙層結構織物的透濕性明顯好;緊密度大、面密度大的單層斜紋織物B3透濕性最差。

對于針織物,緯平針針織物B6的透濕性最好,1+1雙羅紋織物最差。

3.3.2 織物吸濕發熱性能

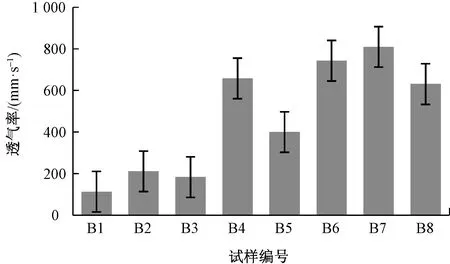

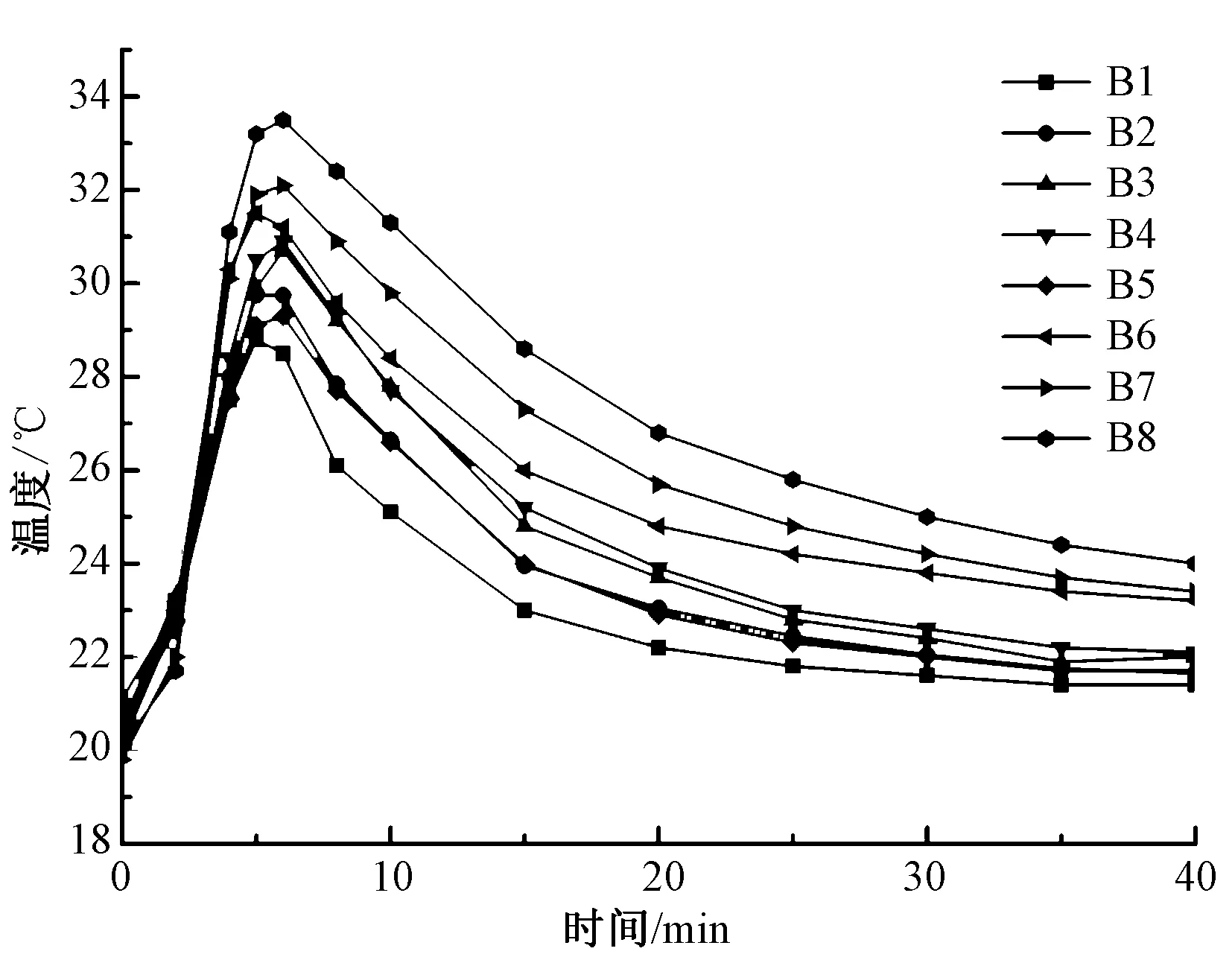

按照GB/T 29866—2013,對8種織物進行測試,繪制吸濕發熱升溫曲線,如圖11所示。

圖11 織物吸濕發熱升溫曲線

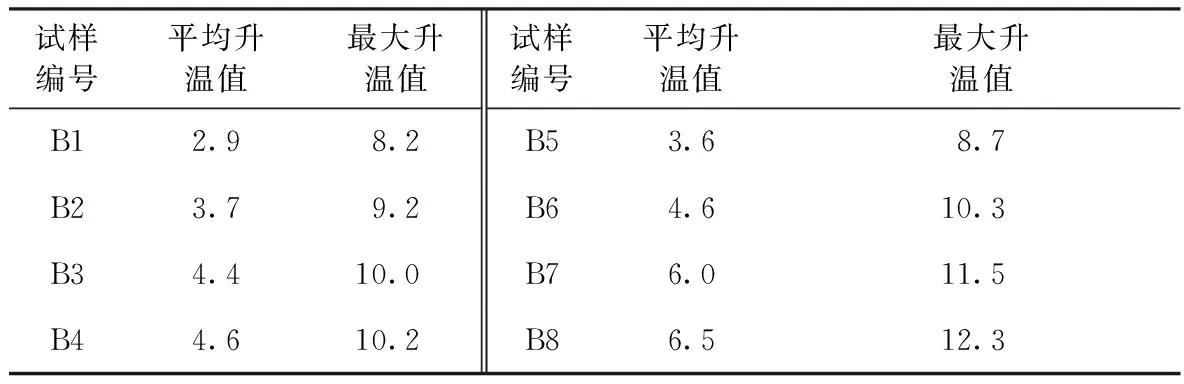

通過與空白對照組數據比較,得到織物30 min內最大升溫值和平均升溫值,見表8。

表8 織物30 min內最大升溫值和平均升溫值 ℃

從圖11、表8可以看出,采用25 tex×2羊毛/天絲/舒熱絲(50/30/20)紗線織造的8種不同組織結構的織物,在GB/T 29866—2013規定的環境條件下,針織物的吸濕發熱升溫效果好于機織物,且針織物升溫速率快;升溫效果最好的織物B8最高升溫值達到12.3 ℃,平均升溫值達到6.5 ℃。

在單層機織物中,在經向密度相同的條件下,斜紋織物的升溫效果最好,平紋織物最差;對于同種組織結構的機織物,雙層織物的吸濕發熱效果更好。在針織物中,1+1雙羅紋織物的升溫效果最好,緯平針針織物吸濕發熱效果最差。

因此,在采用相同紗線的條件下,織物單位面積所含紗線量多且單位面積織物中能涵納濕氣的孔隙體積大,則織物的吸濕發熱效果更好。

4 結 論

①以EKS為功能纖維,開發羊毛/天絲/EKS混紡織物和羊毛/Thermolite/EKS混紡織物,吸濕升溫效果最好的織物其最高升溫值可達到10.2 ℃,平均升溫值達到5.0 ℃,吸濕發熱效果明顯好于純羊毛織物。天絲和Thermolite纖維的選用對織物吸濕發熱、保暖的效果產生影響。

②采用羊毛/天絲/舒熱絲混紡紗設計織造不同類型的織物,升溫效果最好的織物最高升溫值達到12.3 ℃,平均升溫值達到6.5 ℃。織物結構對織物吸濕發熱保暖效果有明顯影響;從吸濕發熱保暖的角度看,機織物中雙層結構織物最好;三原組織機織物中斜紋織物最好;針織物中1+1雙羅紋織物最好。通過比較,舒熱絲纖維混紡織物的升溫效果好于EKS纖維混紡織物。

③開發的機織物中,除了純羊毛織物,EKS、舒熱絲纖維混紡機織物均滿足FZ/T 73036—2010 《吸濕發熱針織內衣》毛機織物發熱保暖面料評價指標:發熱面料最高升溫值≥3 ℃,30 min平均升溫值≥1.8 ℃;保暖面料克羅值≥0.19,透氣率≥80 mm/s。開發的3種舒熱絲纖維混紡針織物均滿足吸濕發熱升溫指標:最高升溫值≥4.0 ℃,平均升溫值≥3.0 ℃。

④在纖維成分和環境條件一致的條件下,織物的吸濕發熱效果與織物單位面積所含紗線量以及織物中所含孔隙的體積比及孔隙的分布特征有關。在吸濕發熱、保暖性面料的開發中,需結合產品用途和具體需求綜合地考慮原料選擇和組織結構設計。