俗曲【羅江怨】探源

劉曉靜

(山東藝術學院,山東 濟南 250014)

明清俗曲有著六七百年的發展史,在這悠久的歷史長河中,由萌生到衰敗,它積累了數目相當可觀的曲牌及其變體。明清俗曲在其發展過程中,由北到南,由東到西,在各地發展與傳播,無論在任何情況下,它都能以頑強的生命力生存發展下來:從小調、到歌舞、到說唱、到戲曲、到器樂,發展成為一個個繁富多樣的音樂家族……,其中所積累留存下來的豐富的材料與經驗,是我們傳統音樂海洋中一筆重要的精神財富和文化遺產。然而,這些音樂文化遺產卻不是輕易能為人所知、為人發現的,它需要我們去做深入細致、艱苦卓絕的努力探索。這也是一個尚待開發的傳統民族音樂研究的大課題。

【羅江怨】作為明清俗曲的一個代表,它有著豐富的音樂形態和完整的發展歷史。從南集曲到明清俗曲,從明清到現代,從小調到其它藝術品種,都有它的身影蹤跡。為此,本文以它作為案例,進行追根溯源、順藤摸瓜式的探察,旨在摸清明清俗曲的發展脈絡。

一、【羅江怨】曲詞演化

明清俗曲雖然詞山曲海無計其數,但我們今天能見到的俗曲資料中很少有曲譜記錄下來,大多只是曲詞作品。這給我們認識、研究俗曲帶來了相當大的困難。【羅江怨】也是如此,明代沒有它的曲譜流傳,現在所知道的,也只是清代的曲譜。因此,要研究它的前期流變狀況,我們只能先從曲詞著手,曲詞至少能給我們提供部分可靠的信息。

(一)【羅江怨】在南集曲中的演化

【羅江怨】南曲南呂宮集曲,存見于《九宮大成南詞宮譜》卷五十一,第47頁一體【羅江怨】(舊名“羅帶風”),取自《牧羊記》。據《辭海·藝術分冊》第48頁介紹:

《牧羊記》南戲劇本。元人作,姓名不詳。一說馬致遠作。現今流傳者為明人或清人改本。劇本寫西漢蘇武奉命出使匈奴,匈奴王威脅利誘,要蘇在匈奴為官。蘇嚴詞拒絕,被放逐北海,牧羊十九年,歷盡饑寒困苦,堅貞不屈,終于返漢。[1](P48)

由此可見,【羅江怨】至遲為元代南集曲。“‘集曲’亦稱‘犯調’,南曲曲牌的一種體式。自同一宮調或屬于同一笛色的不同宮調內,選取不同曲牌的各一節,聯新曲。”[2](P5)現將其《牧羊記》中的【羅江怨】(舊名“羅帶風”)曲詞抄錄于下:

(香羅帶首至四)風清月正圓,行到海邊,嬌啼嫩語誰見憐,羞花容貌更鮮妍也。(一江風六至九)奈我時乖,此身遭命蹇,蕭臺鸞鳳仙,巫山云雨慳。(怨別離末一句)甚日得從人愿。

同書第48頁有【羅江怨】“又一體”,散曲,與上曲相比,只是將【一江風】改為五至八句,而實際句式相同,又在第四、六兩句中,多了兩個虛字(即下例括弧中的字)。算不上“又一體”。

(香羅帶首至四)懨懨病漸濃,誰來和哄,春思夏感秋又冬,滿懷心事訴(與)天公也。(一江風五至八)天有何私?不把(我)恩情送。恩多也是空,情多也是空,(怨別離末一句)都做了南柯夢。

在結構上區別較大的則是名為【楚江情】的另一體,它以【香羅帶】首至七句與【一江風】的五至末句,仍加【怨別離】末句而成。存見于《九宮大成》卷五十一《西樓記·樓會》,明·袁于令作,仍為南呂宮集曲。請看其中的【楚江情】(舊名羅江怨)

(香羅帶首至七)朝來翠袖涼,熏籠擁床。昏沉睡醒眉倦揚。懶催鸚鵡喚梅香也。把朱門悄閉,羅幃慢張。一任他王孫駿馬嘶綠楊。(一江風八至十一)夢鎖葳蕤,怕逐東風蕩。只見蜂兒鬧紙窗,見蜂兒鬧紙窗,蝶兒過粉墻。(怨別離末一句)怎解得咱情況。

與以上詞例情況不同的說法有二,其一是車錫倫先生對【羅江怨】的論述,所舉的詞例是“懨懨病漸濃”一首,與上舉之例相同。但卻說“【羅江怨】在《南詞新譜》中是【南呂】集曲,集【香羅帶】【一江風】兩曲,又名【羅帶風】。”[3]這樣便把末一句看作是【一江風】的一句,而把三曲的集曲變為兩曲了。這難道就是“又名【羅帶風】”的因由?但這與“舊名羅帶風”的含義應該是有區別的。是在【羅江怨】之前早有一體集兩曲的【羅帶風】?還是體式未變,只是牌名有新舊之說?但卻不知新舊之分的原因何在?

車文講“譜中另收明初朱有燉《誠齋樂府》曲例,并更名為【楚江情】,為‘又一體’,所集曲牌相同,唯【香羅帶】又加‘思量薄幸,全無至誠,今朝那搭花徑行’三句”。[4]這“又一體”更名之舉是朱有燉所為嗎?如果是,那就是說【楚江情】之名是明初更改的;如果是沿襲他人所為,那也可以肯定【楚江情】之名在明初甚至明之前就已確立了。

另一種說法是傅雪漪先生的《九宮大成南北詞宮譜選譯》第212至214頁【楚江情】,在樂譜(見下文譜例5之Ⅲ)中所標記的集曲名也只有兩曲。它的第一句“朝來翠袖涼”好像除外,然后才是“【香羅帶首至合】”,這“合”也不知是何意?七句以后,在“怕逐東風蕩”上又注明“【一江風五至末】”。這不但沒有了【怨別離】末一句,而且也把整個結構搞亂了。如果結合曲譜作些分析,就可看出,這些標記是與實際情況不符合的。它的實際結構情況應是:【香羅帶】首至七,【一江風】八至十一,【怨別離】末一句。

由上述可知,南集曲的【羅江怨】有二體,均為【香羅帶】【一江風】【怨別離】的集曲。【羅帶風】雖然名稱有異,但也是三曲的集曲。【楚江情】是后來的,所以稱【羅江怨】為“舊名”。它之所以新,就在于與前不一樣,增加了句數。可見南集曲的【羅江怨】也并非一成不變。

(二)【羅江怨】在明清俗曲中的演化

【羅江怨】在明清俗曲中的演化,可從以下各歷史階段的使用情況中有見:

1.【羅江怨】在明清俗曲中較早的形態

民間俗曲的【羅江怨】,較早的見于明萬歷元年(公元1573年)的《詞林一枝》。《詞林一枝》全稱《新刻京板青陽時調詞林一枝》,古臨玄明黃文華選輯,瀛賓郄繡甫同纂,閩建書林葉志元繡梓,卷四尾有本記題“萬歷新歲夢冬月葉志元梓”。原題作“新增楚歌羅江怨”共錄55首。現選第一首列出:

紗窗外月正圓,洗手焚香禱告天,對天發下洪誓洪誓愿:

一不為自己身單,二不為少吃無穿,三來不為家不辦;

為只為妙人兒我的心肝,阻隔在萬水千山,千山萬水難得難得見。

告蒼天早賜一陣神風便,把冤家吹到跟前,那時方顯神明神明現。

該例的結構為一段四疊,一疊三句。

明萬歷三十九年(公元1611年)敦睦堂刻本,徽歙龔正我選輯,敦睦堂張三懷梓的《摘錦奇音》,所載“時尚浙腔【羅江怨歌】”與上舉《詞林一枝》中的【羅江怨】相同,惟第四段的第三句末有重疊詞“又”,表示最后增加一重句。

值得注意的是,【羅江怨】每疊第三句倒數二、三字重疊的情況,這種句法實在特別,別處從未見過。難道它有什么特殊用意?它是怎么來的?為什么后來在蒲松齡的《通俗俚曲》中,又沒有了這種重疊現象?

2.【羅江怨】在清初“俚曲”中的應用

清初蒲松齡(公元1640—1715年)在他的《通俗俚曲》中曾多次使用【羅江怨】這一曲牌。它以曲牌聯套的形式,在《姑婦曲》《慈悲曲》《禳妒咒》《富貴神仙》及《磨難曲》中共出現三十二次之多。其詞格與明俗曲基本相同,每首四疊,每疊三句。前兩句六字句(3、3逗)或七字句(3、4逗),第三句為七字句(3、4逗)。由于口語襯字的使用,每句字數常有加減。詞格固定,句法規整,以定型程式化,曲尾無重句、無疊字。雖然偶有一兩首五疊格、三疊格,但這都是因內容需要而變的,不影響曲調的進行。這又顯示出詞格程式性中的靈活性。現舉《慈悲曲》中的一例如下:

做后娘,沒仁心,好不好剝皮抽了筋,打了還要罵一陣。

這樣苦楚好不難禁,五更支使到日昏,飽飯何曾經一頓?

吃畢了才把碗敦,叫他來刮那飯盒,你把天理全傷盡!

你來叫他也不是相親,想必要給他來個斷根,你那黑心還不可問!

3.三句體的【羅江怨】是怎樣演化出來的?

【羅江怨】原本是南宋南呂宮的一首集曲,它由【香羅帶】【一江風】和【怨別離】三曲集合摘句組成。除了有九句體,后來還有十三句體。怎么在清初的《通俗俚曲》中就成了三句體了呢?原來這里面隱藏著【羅江怨】由集曲向俗曲衍變的一段秘密。這種尾句有重疊詞的現象,就像一把鑰匙,引導我們去解開【羅江怨】的衍化之謎。

俗曲【羅江怨】來源于南集曲【羅江怨】,而脫胎于集曲【羅江怨】的首曲【香羅帶】。這一概念是從俗曲【羅江怨】與【香羅帶】的旋律比較中得來的。請看下文譜例5的對照比較,相信這一論據是可靠的。那么,我們再進一步推測從【香羅帶】到俗曲【羅江怨】三句體的演化過程。

人們從通俗、簡約的審美觀出發,要去改造集曲【羅江怨】,當然首先要從【香羅帶】入手,而【香羅帶】的前四句已經是一個完整的樂段了,如果照原集曲結構再繼續下去,那不是又同原來的【羅江怨】一樣了嗎?而且下面【一江風】【怨別離】的音調、風格與【香羅帶】又非常接近,于是可以到此為止,將【香羅帶】的首至四句作為俗曲【羅江怨】的原型。這是一個非常簡潔的方案!俗曲【羅江怨】第一步就這樣成功地邁出了!

在依照【香羅帶】前四句填詞時,又遇到了新的問題,即第四句的曲調與第三句很相似。如果照原曲譜的框架進行,又覺得重復啰嗦,還缺乏新意。那就只用三句?但三句的結構又不對稱,這與我們傳統的美學觀念不相符。要解決這一矛盾,使結構達到平衡,就要加重第三句的份量。于是便出現了將第三句尾的詞再重復一下的做法。如“對天發下洪誓洪誓愿”。這里重疊的詞“洪誓”,并無文學上的意義,但卻起到了擴充結構的作用,從而也使全曲達到了新的平衡。

這種做法一直延續著,但在蒲松齡的《俚曲》中卻改掉了。有人認為重疊詞有利于哀怨情緒的抒發,但這實是為了結構上的平衡而不得已的做法,這是音樂上的需要。音樂上的問題是否可用音樂的手法去解決?對!去掉重疊的詞,將空白用襯詞襯腔填補起來,發揮音樂的抒情功能!于是便出現了三句后的“咦哈咦哈咳”!這樣一來,不僅解決了結構上的不平衡問題,還使音樂增添了無窮的情趣!

如果以上推測還符合一定的邏輯的話,那么【羅江怨】的演進過程,便不是我們的憑空臆斷和穿鑿附會。與現存的【羅江怨】的譜例相對照,也還是與實際情況相符合的。

【羅江怨】經歷了漫長而又艱難的路程,終于完成了由集曲到俗曲的蛻變!它以自己最簡約的三句體結構和通俗的表情手法,確立了自己獨立的藝術品質和獨特而又新穎的藝術形象,從而躋身于眾多俗曲的前列!

4.民間教派寶卷中使用【羅江怨】的情況

民間教派有明正德(公元1505-1521年)以后在寶卷中唱俗曲,【羅江怨】在明清民間教派寶卷中也是一支重要的曲牌。筆者在車錫倫提供的其搜集到的52種寶卷中統計,其中有11種寶卷應用過這支曲子,并且累計有33支之多。其詞格與前述俗曲【羅江怨】基本相同。如明末《孟姜忠烈寶卷》第10分所唱:

同行到家闌,同去拜尊年,

同在佛前發弘愿。

同修結良緣,同去上法船,

同來同去同想見。

同開九葉蓮,同去過玄關,

同緣一會同方便。

同將意馬拴,同修下結果緣,

同心共膽無間斷。(重)

該詞的一、二句均為五字句,它與【香羅帶】的第一句五個字、第二句四個字相近,說明它們的關系密切。它的詞格表明:一曲四疊,一疊三句,與俗曲同,是其常格。至于疊數,有時也很自由,有三疊式,如萬歷《普明寶卷》第32品,萬歷《泰山娘娘寶卷》第14品,清初《印空實際寶卷》第4品,康熙《靈應灶王寶卷》第2品等。也有二疊式,如《授記歸家寶卷》第19品等。

民間教派寶卷的活動空間雖然主要在河北、山東、山西、河南一帶,但南曲戲文早在元末已傳入北方,因此,教派寶卷中演唱南北曲的曲調也就不奇怪了。明末《孟姜忠烈寶卷》第24品所唱【羅江怨】便是與南集曲相似的一例:

滿眼兒淚泠泠,對廟神訴離情,如何不了生死病?青天可表見分明(也)。佛,身雖在外,牽掛雙親,盼丈夫常把真經誦。奉圣去修因,無有貪嗔心,要相逢除非是來托夢。(重)

若將它與《九宮大成》卷五十一第47至48頁的集曲【羅江怨】比較,它的前四句與【香羅帶】同,也有第四句末加“也”字的定格:五至九句若合【一江風】,則應是四、四、五、五、五格,此處第七句則是八字句,末句合【怨別離】則應是七字句或六字句,此外則是九字句,并且還要“重”。此也說明即使該曲是南集曲,也是“與詞曲相遠”,是已俗化了的曲調。而真正與南集曲【羅江怨】體式有別的是兩點,一是四句后加“佛”,這可能是合唱佛號,是民間教派都“倚稱佛教”,受流傳佛曲影響的表現;另一點則是【一江風】一般集四句,這里集五句,以及末句【怨離別】加重句。由此我們看到民間教派寶卷演唱的自由度,也可以看到【羅江怨】在隨著內容需要的情況下的流變狀態之一斑。

另外也有將曲名改為【紅羅怨】的,如《授記歸家寶卷》第19品,《印空實際寶卷》第4品。又有作【紅羅院(怨)】的,如《靈應灶王寶卷》第2品。

從【羅江怨】在民間教派寶卷中的應用情況看,兩者互為影響,且又同步發展。【羅江怨】從民間小曲走進寶卷演唱,在寶卷演唱中又有多種自由的衍變形式。應用中既有單曲疊唱,又參與多曲聯套,演唱長篇敘事故事。在教派寶卷的帶動下,明末還出現了唱小曲的長篇敘事道情,清代前期又出現了如蒲松齡《通俗俚曲》那樣的長篇敘事說唱及聯曲體的戲劇形態。

二、【羅江怨】淵源探析

對于【羅江怨】的淵源,我們可從其地域、音樂風格及“三音歌”的典型音調幾方面來探析。

(一)【羅江怨】的地域之探

1.【羅江怨】是南方的民間小曲

【羅江怨】的早期形態為南曲集曲,前面所舉《九宮大成》卷五十一兩例,皆可為證。所謂“南曲”是指南宋以來流傳于我國南方諸省的南戲所用的音樂。[5](P280)南戲始于北宋宣和到南宋光宗間(公元1119—1194年)[6](P357),南戲的音樂以南方民間流行小曲歌謠為主,[7](P361)并繼承了民間“唱賺”及詞調的音樂,逐漸又有了套曲的聯接方式及“集曲”的手法。[8](P361)【羅江怨】即是含有南曲【香羅帶】【一江風】與北曲【怨別離】的集曲。這就是說,集成【羅江怨】的三曲是民間小曲,尤其應予注意的是【香羅帶】一曲,是南方的民間小曲。

2.【羅江怨】是楚地歌曲

元·燕南芝庵在《唱論》中說:“凡唱曲有地所。”就是說任何歌曲它的最初產生是有地所的。至明中葉【羅江怨】衍變為俗曲時,《詞林一枝》還特注明是“時尚楚歌羅江怨”。這一方面說明它在明中葉已是很時尚的流行歌曲;另一方面也告訴我們,它是楚地的歌曲。這又較“南曲”稍微具體了一點。

楚,周朝國名,原來在今湖北和湖南北部,后來擴展到今河南、安徽、江蘇、浙江、江西和四川。[9](P160)元明間稱為湖廣。《摘錦奇音》曾有“時興浙腔【羅江怨歌】”、徽歙龔正我輯,以及《詞林一枝》又有“青陽時調”之語。“浙”“徽歙”“青陽”都屬楚地,這又說明“楚歌【羅江怨】”已不限于狹義的楚地,而是流傳范圍已經擴大到整個長江流域。1932年出版的《北平俗曲略》(第130頁)又將該曲稱為【四川歌】,原因是歌文中每段末句的語尾有四川方言“啥”字,是自四川傳來的“怯調”,即土調。這【羅江怨】(亦稱“紗窗外調”)又成為四川籍,傳到了北京稱“四川歌”,傳到蘇州又稱“哈哈調”。那么它到底是浙江籍?還是安徽籍?還是四川籍呢?它的祖籍到底是在楚地的什么省?什么州?什么縣呢?但這卻是沒有記載的年代又久遠的疑案。哪里是破解的線索呢?

(二)對楚地“怨念”之情的猜想

【羅江怨】,顧名思義是表現怨情的,《辭海·文學分冊》第213頁云:“羅江怨,民間曲調名。內容多表現對情人的怨念。”從前面摘引的《詞林一枝》《摘錦奇音》幾例曲詞看,十分符合。明·李開先《市井艷詞》序云:“憂而詞哀,樂而詞褻,此今古同情也。”[10](P469)楚地人民的哀怨自古有之,世代流傳家喻戶曉的,當數屈原投汨羅江而死的故事。

屈原,戰國時期楚國三閭大夫,主張彰明法度,舉賢授能,改革政治,在同反動貴族斗爭中遭讒,被長期流放,后來投江而死。所做《離騷》是用楚地之歌,以曉喻人神,鳴志忠貞效國,咒殘民誤國之奸佞,亦怨楚王之昏聽,憂社稷之將傾。要說哀怨之情,這是楚地人民最大的哀怨。它使人們世世代代銘記不忘,以至延續成為民族傳統節日,永久紀念。屈原的故鄉秭歸有一首《龍船調》這樣唱道:

屈原本是楚大夫,忠心報國世間無;

當門揚眉三炮響,永念五月五月午。

楚地人民也利用了“集曲”手法,巧妙地摘取三個曲牌中的【香“羅”帶】【一“江”風】【“怨”別離】中的“羅”“江”“怨”三個字合為一支新曲,以此表達對屈原的同情,即使后來有的改為【楚江情】,也同樣是寓意楚地人民對屈原的懷念之情。

對于【羅江怨】的來歷,這只是一種推測,尚缺乏原始的根據。但從該曲的音樂風格及其所表達的情緒來看,確實是哀怨之情,這卻不是臆斷的。而在日常生活中,最常發生的便是對情人的怨念。這個曲子正好表達了這種情緒,所以它也就成為人們借以抒發內心怨念之情的歌。

(三)鄂西南“三音歌”的啟示

1.鄂西南的“三音歌”

對“楚歌”的狹義理解,應該是指現今湖北的民歌。但湖北地廣人多,按民歌音調、地理方位等特點的不同,又可分為五大區域。聯系到“怨念”的抒發和對屈原的懷念,使我們把注意力進一步集中到秭歸一帶,這便是鄂西南區。這個地區的音調有什么特點?從多首民歌音調結構的分析來看,“La、Do、Re”是這個地區具有代表性的典型音調。

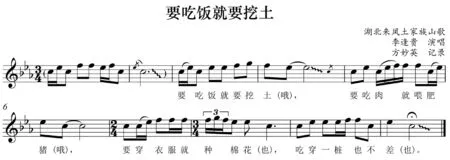

三音歌指的是,由三個音構成的具有原生態特色的民歌。鄂西南地區民歌音調中的三音歌有多種,而數量較多,分布較廣,又富有特點的三音歌則是“La、Do、Re”。這種三音歌的三個音都能作為終止音,以“La”最多。如來鳳縣的《要吃飯就要挖土》。見下面譜例:

譜例1

(載中國藝研究院音樂研究所編《中國民歌》第一卷,上海文藝出版社,1980年版,第444頁。)

黃中駿也曾論述道:“從《中國民間歌曲集成·湖北卷》收載的自然形態的七十一首三音民歌看,按其自然音列的排列及各音與最低音之間的音程關系,三音構成的腔格樣式,計有十一種腔格型和十三種音列樣式。計有小三純四型:La、Do、Re;……”[11]即,這是第一種。他又說:《湖北卷》所載的鄂西南區二十五首自然音列為三音的民歌原生態音調結構的六種樣式中,“小三純四型:La、Do、Re,共二十一首”[12],占第一位,居44%的比重。

由此可見,該地區民歌傳統音調的主要結構是“羽—宮—商”(即小三純四型,或小三加大二)。該地區民歌的核心音調也是“羽—宮—商”,所以,“La、Do、Re”是鄂西南地區具有代表性的典型音調。

2.三音歌的特點

鄂西南三音歌的音調,是以鄰音級進的方式作上下的連續往返進行,并以三音組合的進行,構成旋律的基本樂匯或基本音腔。它不同于一般所說的上下音環繞中間音運動的三音腔,而是以二度、三度的連續,進行到第三音,即Re→Do→La,使其具有相對中心音的穩定性。它的音樂性格,柔美中又含哀怨。

這種以三音構成的民間音調不僅具有鮮明的個性特征,而且具備了明晰的調式、調性,也具備了獨立的表現能力,同時它又具有民間音調原生性的特點,也就是說以三音構成的腔格為基礎的民間音調,不僅具有獨立的品質,而且還具有進一步擴展、繁衍的發展性意義。

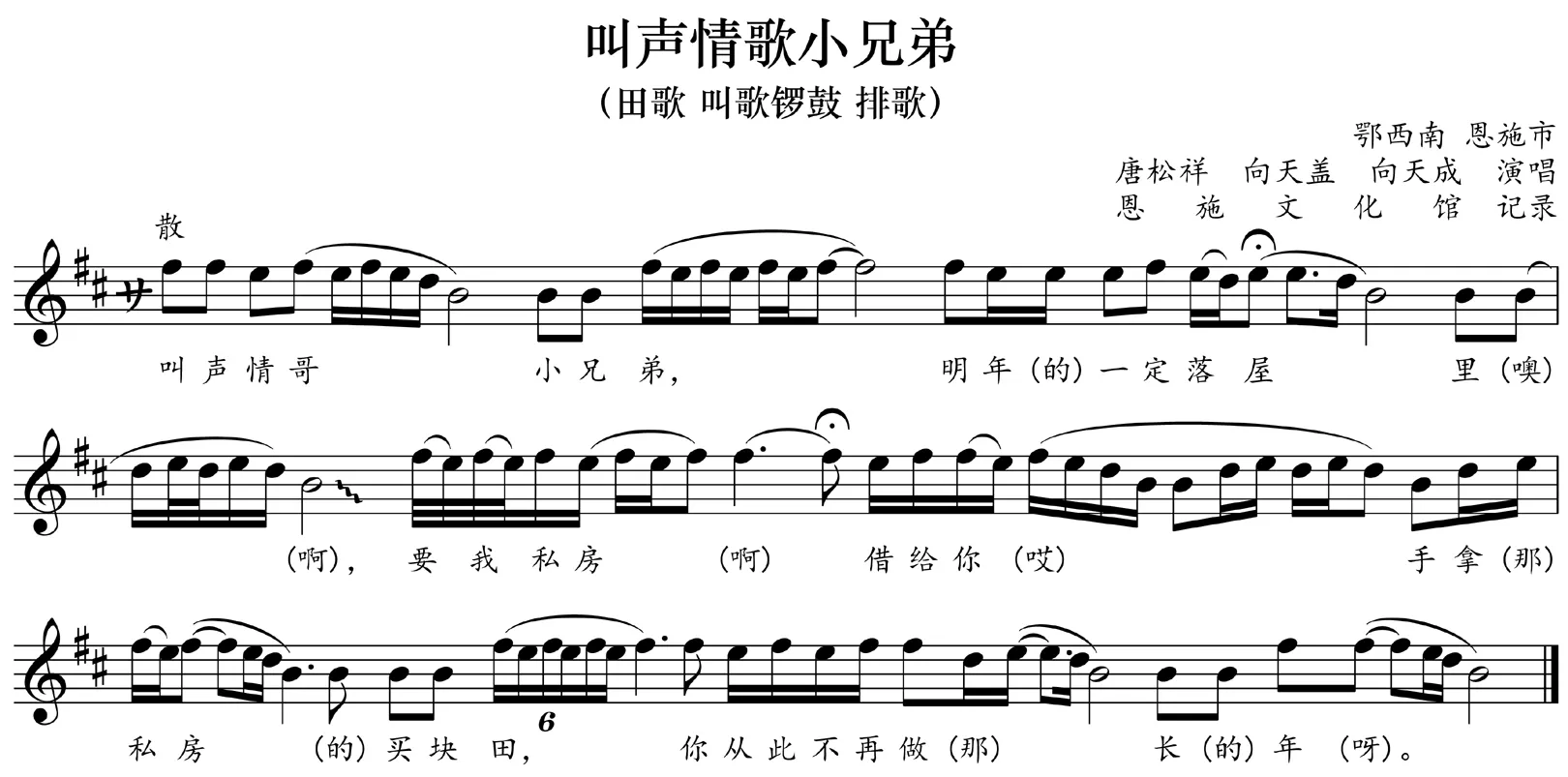

鄂西南的三音歌在流變過程中,以它的主導形態(La、Do、Re)為基礎,又與其它形態的三音歌(如Do、Re、Mi;Sol、La、Do)相結合,生成新的四音列形態和新的音調,如La、Do、Re、Mi;Sol、La、Do、Re。他們實際上是融合了兩種三音歌特征的音調,或者看作是某一種三音歌的擴展(向上或向下)。《湖北卷》所載的該地區64首自然音列為四音的民歌,音列排列樣式有12種,其中,Sol、La、Do、Re,共37首,占57.8%;La、Do、Re、Mi,共13首,占20%。它們分別居于一、二位,其余十種類型,最多者才有2首。[13]由此可見,這兩種四音列形態,也是鄂西南民歌中具有代表性的典型音調。請看下列相關譜例,我們可從中領略到它們的風格特征:

譜例2

(轉引自《中國音樂學》,1993年第3期,第62頁)

譜例3

[注:在(眾)唱的一小節,都有“××××-”的節奏,此譜已省略。]

3.【香羅帶】的源頭——三音歌

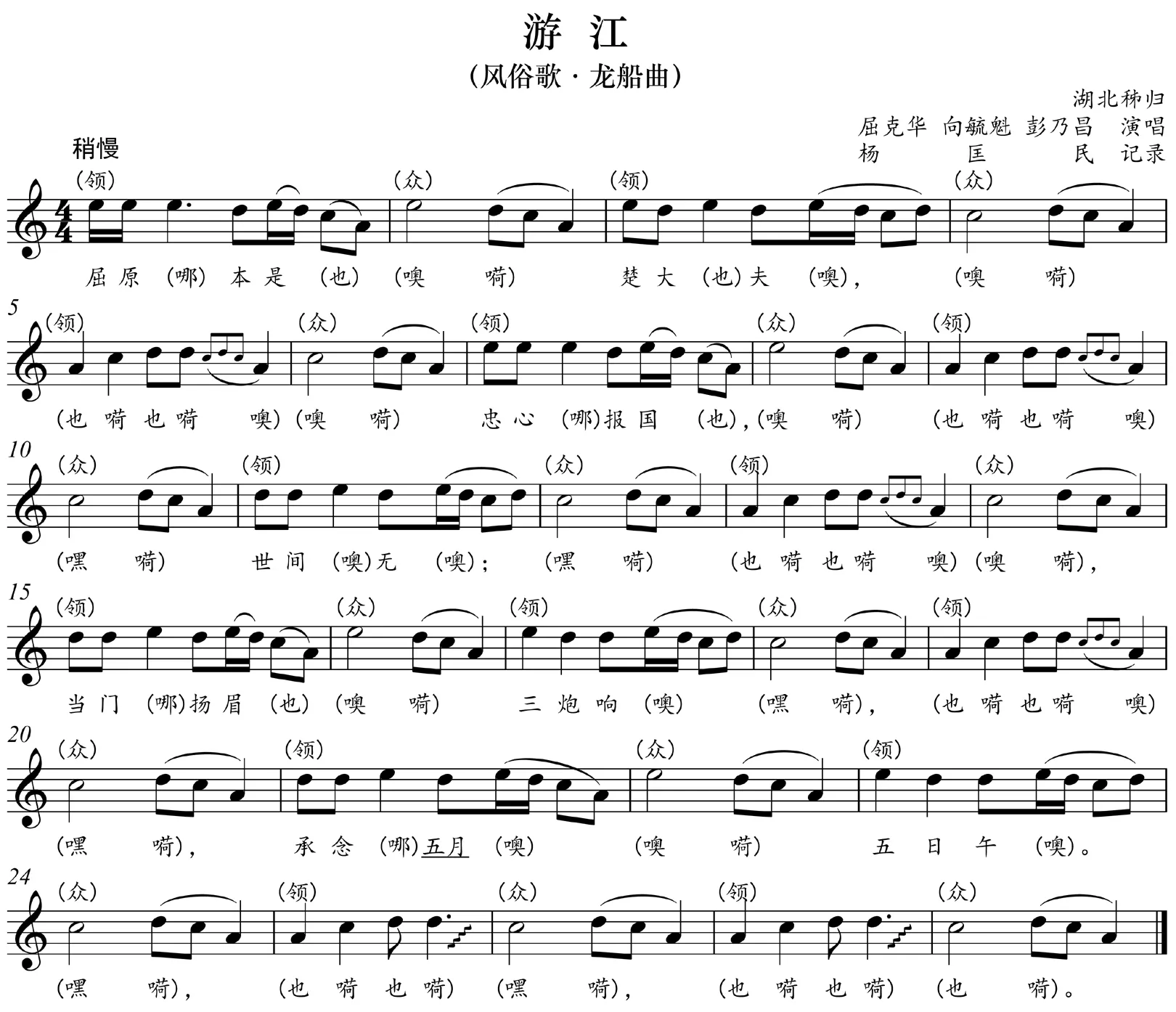

【香羅帶】是怎樣的一首“南方民歌”?它與鄂西南三音歌有什么關系?下面讓我們對《九宮大成南詞宮譜》卷五十一,南呂宮集曲【羅江怨】之【香羅帶】(首至四句)的音調結構進行分析:

譜例4

(注:該曲選自《九宮大成南詞宮譜》卷五十一,南呂宮集曲【羅江怨】之【香羅帶】首至四)

【香羅帶】首至四的音調結構分析圖式說明:

A:核心三音調:Re、Do、La(f1、be1、c1)。

a:由La、Do、Re與Do、Re、Mi兩種三音調融合而成的四音調:La、Do、Re、Mi(c1、be1、f1、g1),及其反行。

a1:將“a”的四音調向上五度移位構成的四音調:Mi、Sol、La、Do(g1、bb1、c2、be2),及其逆行。

b:由Re、Do、La與Do、La、Sol兩種三音調融合而成的四音調:Re、Do、La、Sol(f1、be1、c1、bb),及其逆行。

c:由Re、Mi、Sol(f1、g1、bb1)構成的三音調。

【香羅帶】在南集曲中一般是用其前四句,從上面譜例可知,這已是一個完整的樂段。音調以三音歌La、Do、Re為核心,同時又吸收了與其他三音調Do、Re、Mi;Sol、La、Do相結合生成的新的四音調La、Do、Re、Mi;Sol、La、Do、Re做補充,構成了它的全部音調。【香羅帶】(首至四)的音調結構特點,可歸納為以下三點:

(1)核心三音調(A)異常突出。從散板的點題開始,其后以各種不同的節奏型及換頭不換尾的方式貫穿于每一樂句,甚至結尾時還要再有力地重復一次,其原型前后共出現11次。

(2)充分發揮含有核心三音調的四音調(a、b)的作用,使旋律既絢麗多彩,又保持著高度的統一性。

(3)運用移位(a1)及反行等旋律發展手法,以及其它三音調(c)的出現,造成對比的效果,使核心三音調在變化中突現其核心與統帥作用。

因為這一曲例來自南戲集曲,它已經是經過加工后的,而不可能是原始形態的【香羅帶】,但透過它那樸素的外衣,我們似乎看到她的原生態應該是一首La、Do、Re的三音歌,或者起碼也是以這三音為核心音調的歌。所以我們說,【香羅帶】與鄂西南具有代表性的典型三音歌,是有著非常密切關系的,是與La、Do、Re的三音歌同根同源的。“三音歌”是【香羅帶】的源頭。

到此,【香羅帶】的面目似乎已逐漸由模糊變清晰:它是一首以La、Do、Re三音歌為核心音調的鄂西南民歌小曲,它是一首情歌,表達愛情的信物即是“香羅帶”,該曲是以托物寄情的手法表達青年男女相愛的情歌,音樂情調充滿了“對情人的怨念”。如果這種推測還有一些道理的話,那便正是俗曲【羅江怨】以【香羅帶】前四句為母本衍變而成的深層次的原因。下面我們再將【羅江怨】的五種不同形態作一對照比較,相信對這一論斷會有更清楚的認識。

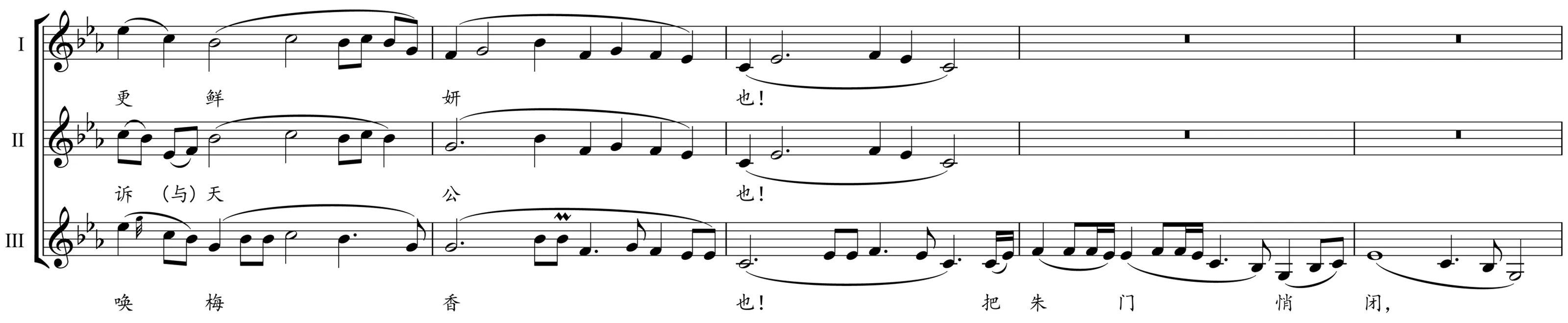

譜例5

以上譜例的幾點說明:

(1)關于五曲的出處:

曲Ⅰ:南呂宮集曲【羅江怨】舊名“羅帶風”,選自《牧羊記》。載《九宮大成南詞宮譜》卷五十一,第47頁。

曲Ⅱ:南呂宮集曲【羅江怨】又一體,散曲。載《九宮大成南詞宮譜》卷五十一,第48頁。

曲Ⅲ:南呂宮集曲【楚江情】舊名羅江怨,昆曲,《西樓記·樓會》,明·袁于令作,原載《九宮大成南詞宮譜》卷五十一,傅雪漪譯譜,小工調(1=D),轉引自傅雪漪《九宮大成南北詞宮譜選譯》第212至214頁。

曲Ⅳ:俗曲【羅江怨】,選自清道光元年(公元1821年)貯香主人輯《小慧集》卷十二,第三十八,簫卿主人小調譜第一首,標名為【紗窗調】。

曲Ⅴ:俗曲【紗窗外】,載李家瑞《北平俗曲略》,第132頁。1933年國立中央研究院歷史語言研究所刊行,1988年9月中國曲藝出版社出版。

(2)繪譜說明:

A.為便于比較,將《小慧集》【紗窗調】之節奏緊縮一倍,仍按2/4拍記譜。

B.Ⅲ曲與Ⅰ、Ⅱ曲比較,可以看出Ⅲ曲在【香羅帶】處多三句,在【一江風】處又多出一句,此時Ⅰ、Ⅱ曲處均未記譜,但并非休止。

C.Ⅲ曲傅雪漪譯的原譜的第二句“熏籠”處上注“【香羅帶首至合】”,語意不明確;在第九句“怕逐東風蕩”上注“【一江風五至末】”也不準確;結尾一句也未注曲牌【怨離別】。筆者認為原注曲牌及位置均不正確,如將Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ曲加以對照,其意自明。上面第Ⅲ曲的曲牌標記均按修改后的標出。

D.Ⅳ、Ⅴ兩曲的最后二、三小節括弧內的曲調與其曲前面的兩、三小節相同,并非重句。只為與Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ曲的用音做一對照。

E.為便于五曲的對照比較,一律按bE調記譜。

4.【香羅帶】是俗曲【羅江怨】的母本

讓我們從【羅江怨】五曲的對照分析談起:

從以上五曲的對照分析可以看出,南集曲Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ曲的相同點與不同點,說明它們是同一曲的不同結構的兩體;從俗曲Ⅳ、Ⅴ與Ⅰ的對照比較中,可以看出,俗曲是脫胎于南集曲,它以【香羅帶】為母本,又進行了革命性的變革改造,最終才形成俗曲的。

(1)南呂宮集曲【羅江怨】劇曲(即I)與散曲(即Ⅱ)詞格、曲調均基本相同。雖然《九宮大成南詞宮譜》中將散曲標作“又一體”,主要是因為中段【一江風】用其“五至八”,而劇曲I用了“六至九”的不同。現在看來,兩者并無區別,“又一體”之說不成立。

(2)曲Ⅲ【楚江情】為【羅江怨】的“另一體”比較確切,因為它在【羅江怨】的基礎上將結構擴大為十三句(即在【香羅帶】增三句,【一江風】增一句,內有一重句)較原【羅江怨】增加四句,所以稱“舊名羅江怨”。

(3)從集曲【羅江怨】的三曲【香羅帶】【一江風】【怨別離】來看,它們的音階相同,宮調相同,以級進為主的旋法相同,旋律語匯也基本相同,尤其是三音調Re、Do、La在每曲每一句的終止式中,起著絕對的統領與收攏作用。因此,當三曲合為一首新曲時,才那樣渾然一體,自然天成。但三曲的詞、曲句式均不同。【一江風】樂句的音區也有所擴大,這便為情緒的對比變化創造了條件。【怨別離】的末句作為全曲的結束句,在旋律音調上與開頭【香羅帶】的樂句呼應,在句幅與份量上也起到了有力的收尾作用。通觀全曲的結構,真乃可謂“鳳頭、豬肚、豹尾”(元·喬夢符語)之典范也!

(4)主腔是樂曲總體結構的靈魂,說俗曲【羅江怨】脫胎于【香羅帶】,不僅是有情調相通等方面的原因,而且也可在外部形態特征方面找到切實的聯系。由上例五曲的對照比較可以看出,Ⅳ、Ⅴ兩體【羅江怨】與I、Ⅱ、Ⅲ曲之【香羅帶】首至四,在所畫方框之內的旋律線條、旋律片段、樂句落音,以及整個旋律框架的一致性。

因此說,巴楚三音調便是【羅江怨】的源頭,【香羅帶】便是俗曲【羅江怨】的母本。

Ⅳ、Ⅴ兩曲以【香羅帶】為基礎,汲取其基本音調,將其簡化精煉而成。但較【香羅帶】卻有了很大的不同,旋律上變得簡約質樸,易唱易記,時尚動聽,沒有了文人雅士斯文斯理、緩慢悠長的情調和節拍,感情率真,直入人心,“沁人心腑”。這使它又回復到民歌小曲的自然天性。但卻不是倒退性的回復,而是前進,是革命性的飛躍!其質變的主要表現有以下四點:

A.音樂節奏單純、明快;詞句的節奏也單純了,少了呆板節奏的束縛。

C.但是由于其基本屬性仍是情歌,內容上仍以表現“對情人的怨念”為主,因此,在音樂性格上,“怨念”的藝術基因仍無改變,曲牌名仍舊用【羅江怨】。

D.在曲體上,由重復【香羅帶】第三句而顯露出的南曲遺風(此時雖為俗曲,但在各方面可能還更近于南曲【香羅帶】),由于徹底甩掉了重復句,而變為三句體;并且將集曲的聯曲式結構改為疊唱式,這又解決了三句體在容量上不足的問題。從而徹底擺脫了集曲【羅江怨】及【香羅帶】的桎梏,成為具有獨立品質的而又與巴楚古音有著血脈貫連的一個全新的【羅江怨】。

它具備了一般俗曲的基本要素:

A.樂曲結構上的程式性。程式性是樂曲具有獨立性的標志,又是樂曲發展的基礎。【羅江怨】具有穩定而又靈活的程式表現在:一疊三句,一段四疊。這是它獨具特色的程式性的結構。在我們的民歌小曲中,最普遍的結構是四句體,而它卻是三句體,兩個上句一個下句。句式的節奏上也有特點,上句為六字句(3、3逗)或七字句(3、4逗),下句為七字句(4、3逗)。口語化的句式自由靈活,可加襯字襯詞,這便使得樂曲結構既平衡對稱,又不拘泥、呆板,一段中又可作二、三、五疊,使短小結構的容量又可自由擴大。

B.樂曲融動聽性、易傳性和可塑性于一體。五聲性的旋律,曲調簡潔質樸,直抒心臆,真切地表達了“對情人的怨念”的心態。歌曲短小精悍,易唱易記,三句曲調,前兩句還重復,實際只有兩句,易于傳唱。五聲性的旋律即具有為廣大群眾易于接受的普遍性,又巧妙地溶三音調于其中,可謂是獨具特色的曲中精品。正因三音腔又有擴展為四音腔、五音腔的余地,五聲性音階也為調發展帶來巨大生機,從而使樂曲的可塑性有了堅實的基礎。

從此,【羅江怨】由宋元古曲,由南集曲演化為新型的俗曲。追溯其淵源——鄂西南三音歌即是它的源頭!