豫西陸院溝金礦床構造蝕變巖相特征及其礦床成因和找礦勘查意義

林壽洪

摘要:陸院溝金礦床位于小秦嶺—熊耳山金成礦帶東段熊耳山金銀多金屬礦集區。以構造蝕變巖相為研究對象,通過對構造變形和礦物組合的宏、微觀調查研究,結合區域以往研究成果,認為陸院溝金礦床形成于壓扭性向張扭性—張性轉換構造環境,成礦流體具有富堿、高氧逸度巖漿流體性質,礦床成因類型應歸屬于造山型,已知礦脈深部、2#礦脈西側及東西向北傾斷裂是進一步找礦的主要方向。

關鍵詞:構造蝕變巖相;礦床成因;找礦方向;陸院溝金礦床;造山型金礦床

中圖分類號:TD11 P612 P618.3文獻標志碼:A開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

文章編號:1001-1277(2021)12-0004-09doi:10.11792/hj20211202

引 言

構造蝕變巖相是指構造-流體相互作用過程中形成的一套反映巖石變形、蝕變程度及其物理化學條件的巖石礦物組合體。因此,構造蝕變巖相研究能夠揭示豐富的構造變形和熱液成礦物理化學信息,為礦床成因和找礦勘查評價提供重要的參考依據[1-2]。近年來,構造蝕變巖相被廣泛應用于不同類型熱液礦床的成礦研究與成礦預測,且取得了較好的找礦效果。例如,膠東金礦床構造蝕變巖相研究與深部成礦預測[3-8],南秦嶺漢陰金礦田構造蝕變巖相填圖與深部和外圍成礦預測[9],河南欒川三道莊鉬(鎢)礦床構造蝕變巖相研究與深部成礦預測[10-11],云南個舊錫多金屬礦田巖漿侵入系統構造蝕變巖相研究與成礦預測[12]等。小秦嶺—熊耳山金成礦帶是中國第二大金礦集區,但有關金礦床成礦構造背景、成礦流體性質及礦床成因類型等諸多基礎成礦問題長期存在爭議。本文以陸院溝金礦床為研究對象,以構造蝕變巖相為切入點,通過構造變形和礦物組合特征,揭示成礦控制中的2個關鍵因素:斷裂力學性質和成礦流體來源。在此基礎上,對幾個有爭議的成礦問題展開探討,繼而提出礦區找礦勘查方向。

1 礦區地質概況

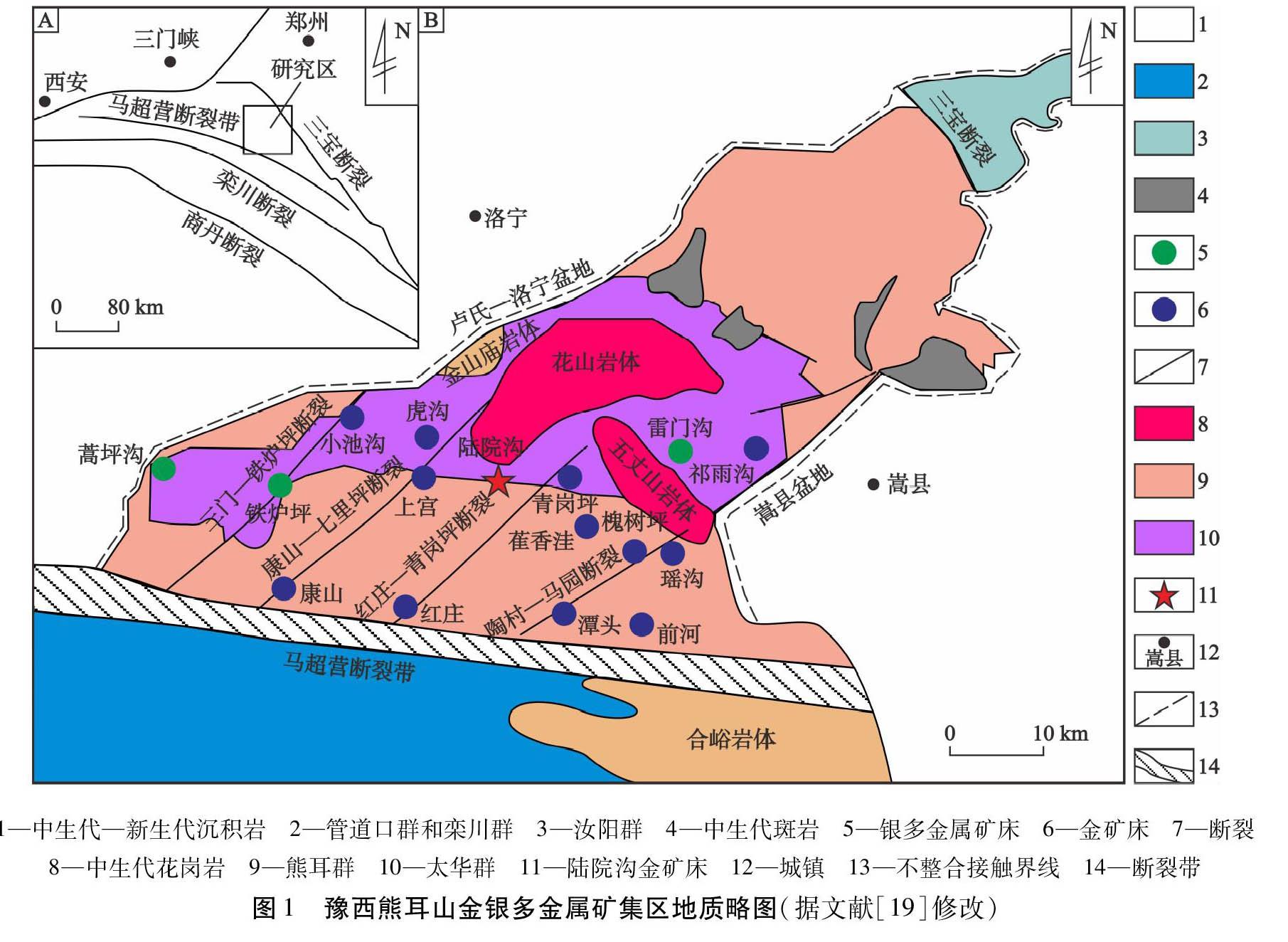

陸院溝金礦床位于華北板塊南緣小秦嶺—熊耳山金成礦帶東段熊耳山金銀多金屬礦集區,挾持于三寶斷裂和馬超營斷裂帶之間(見圖1-A),距上宮大型金礦床約7.5 km(見圖1-B)。礦區出露地層簡單,包括太古宇太華群(Arsh)結晶片巖和中元古界熊耳群(Pt2x)火山巖(見圖2)。太華群主要巖性有角閃斜長片麻巖、黑云斜長片麻巖和角閃巖等。熊耳群主要巖性有安山巖、玄武安山巖、英安巖和凝灰巖,與太華群呈角度不整合接觸。礦區燕山期巖漿活動強烈,北部距花山巖體不足2 km,花山巖體為一復式巖體,由萬村、蒿坪、金山廟等3部分巖體組成,主巖體蒿坪巖體侵位年齡為127.6~129.3 Ma,金山廟巖體侵位年齡為125~134 Ma[13-14]。此外,礦區發育多條北東向—北北東向正長花崗斑巖脈,對礦脈有小規模左行錯斷,脈體同位素定年為(121.1±1.5)Ma[15]。礦區構造以斷裂為主,按方向分為2組:一組走向近東西向,另一組走向北東向—北北東向。根據傾向,走向近東西向斷裂進一步分為南傾斷裂和北傾斷裂。其中,前者傾角變化于20°~40°,主要沿熊耳群層間界面發育,為礦區主要賦礦斷裂;后者傾角變化于30°~90°,主要分布于太華群地層內部。規模較大的北東向—北北東向斷裂主要為F1、F2、F3、F5和F6斷裂,早期顯示張扭性,晚期顯示壓扭性,對斷裂兩側的礦脈在水平及垂向上均有顯著位移。礦區熊耳群地層整體變質輕微,火山巖原巖結構保留完整,但斷裂動力變質作用明顯,普遍發育碎裂巖化—初糜棱巖化綠片巖。目前,礦區自北向南已發現金銀多金屬礦脈9條。其中,4條具有工業意義,編號分別為1#、1-2#、2#和3#,均產于近東西向南傾斷裂內,礦脈延長1.5~2.6 km,寬0.2~2.0 m,3#礦脈局部礦體厚達30 m,金品位變化于3~20 g/t,總體上富下貧,目前礦山1#礦脈最深控制礦體已達0 m標高(地表出露最高標高1 550 m),礦體向下仍有延伸[16-19]。

2 構造蝕變巖相特征

根據礦物組合、穿插關系,可以將礦區構造蝕變巖相劃分為7種類型。

1)褪色化構造蝕變巖相。該構造蝕變巖相是水-巖反應過程中,灰綠色安山巖褪色為黃綠色安山巖的結果,是礦區斷裂蝕變帶的顯著識別標志(見圖3-b)。垂向上,該構造蝕變巖相構造變形有明顯差異。其中,深部安山巖中的石英杏仁體受構造擠壓定向排列,出現“σ型”旋轉碎斑,指示其形成過程中存在韌脆性環境下的逆沖剪切運動(見圖3-a);淺部構造變形不明顯,僅表現為斜長石斑晶的弱絹云母化及角閃石礦物的綠泥石化,伴隨鐵鈦氧化物析出,火山熔巖結構保留完整(見圖3-c)。

a—深部鉆孔巖心的“σ型”旋轉碎斑,揭示韌脆性環境下的逆沖剪切運動,鉆進方向為從右至左 b—淺部褪色化構造蝕變巖相

c—標本b淺部褪色化構造蝕變巖相的微觀特征,火山熔巖結構保留完整 d—早期乳白色石英-黃鐵礦構造蝕變巖相

e—早期乳白色石英-黃鐵礦脈的弧形牽引,指示逆沖斷裂運動

f—早期乳白色石英-黃鐵礦脈的“S型”雁列脈狀遞進變形,指示逆沖剪切斷裂運動

g—早期乳白色石英顯微構造變形 h—面狀鉀化構造蝕變巖相,被晚期赤鐵礦-鐵白云石脈充填

i—鉀化構造蝕變巖相,穿插早期乳白色石英

j—浸染狀及細脈狀赤鐵礦-鐵白云石構造蝕變巖相

k—掃描電鏡能譜(EDS)分析圖,顯示鉀化過程中伴隨重晶石化和鐵白云石化 l—黃鐵絹英巖化改造浸染狀赤鐵礦-鐵白云石

m—標本l的微觀結構特征,顯示早期自形石英(Qz1)、鐵白云石(Ank)被晚期不規則狀絹云母(Ser)、石英(Qz2)交代

n—黃鐵礦交代赤鐵礦,黃鐵礦細粒自形,指示黃鐵礦形成晚于赤鐵礦 o—煙灰色石英-多金屬硫化物穿插乳白色石英

p—標本o的微觀結構,晚期石英-多金屬硫化物充填于早期自形石英黃鐵礦粒間 q—晚期螢石-方解石-赤鐵礦脈體

r—標本q的微觀結構,放射狀赤鐵礦與方解石、螢石共生 Fe-Ti-O—蝕變析出的鐵鈦氧化物 Hb—角閃石 Pl—斜長石

Py—黃鐵礦 Qz—石英 Ser—絹云母 Kf—鉀長石 Hm—赤鐵礦 Ank—鐵白云石 Qz-Sul—石英-多金屬硫化物

Bar—重晶石 Sph—閃鋅礦 Gn—方鉛礦 Fl—螢石 Cal—方解石

2)乳白色石英-黃鐵礦構造蝕變巖相。該構造蝕變巖相以乳白色石英廣泛發育為標志,礦物組合簡單,主要為石英,少量鉀長石及黃鐵礦。其中,黃鐵礦粒度多在3~5 mm,多呈立方體形態(見圖3-d)。該構造蝕變巖相產狀多樣,呈楔狀、雁列脈狀、近水平張裂脈狀或角礫膠結狀等多種產出狀態,根據脈體弧形牽引(見圖3-e)及“S型”雁列脈狀遞進變形特征(見圖3-f),判斷該階段斷裂構造具有逆沖剪切斷裂運動。鏡下可見穿切石英脈的裂隙被黃鐵礦-絹云母充填,石英脈長軸與裂隙之間呈銳角(見圖3-g),揭示其形成期間或之后遭受壓扭性剪切構造變形。

3)鉀化構造蝕變巖相。該構造蝕變巖相以鉀長石廣泛發育為標志,有2種產出狀態:一種為面狀鉀化,是該構造蝕變巖相的主要產出形式,鉀長石呈星散狀均勻分布在早期褪色化蝕變巖內部,導致巖石呈肉紅色(見圖3-h);另一種為團塊狀、脈狀鉀化,鉀長石呈桔紅色,充填膠結早期蝕變圍巖或乳白色石英(見圖3-i)。面狀鉀化為該構造蝕變巖相的主要形式,推斷其形成于壓扭性構造環境。

4)赤鐵礦-鐵白云石構造蝕變巖相。以其特征的褐紅色為識別標志,主要礦物組合為赤鐵礦和鐵白云石,少量重晶石和石英。有2種產出形式:一種呈脈狀、網脈狀穿插鉀化蝕變巖和早期乳白色石英(見圖3-i、j、k);另一種赤鐵礦-鐵白云石呈褐紅色疊加在早期蝕變巖之上(見圖3-m),鏡下赤鐵礦呈針狀、長條狀、放射狀(見圖3-n、o),鐵白云石呈棱形均勻分布于早期蝕變巖內部(見圖3-j、l)。此外,根據其浸染狀產出及受控脈體裂隙結構面較平滑特征,推斷其形成于壓扭性構造環境。

5)黃鐵絹英巖化構造蝕變巖相。該構造蝕變巖相主要礦物組合為絹云母-石英-細粒黃鐵礦,呈面狀疊加于褪色化或赤鐵礦-鐵白云石化構造蝕變巖相之上(見圖3-l、m、n),絹云母、石英、黃鐵礦在巖石內呈彌散狀分布,少量石英粒度較大、自形程度好,多數石英粒度較小、形態不規則、呈集合體產出,可能為2世代產物(見圖3-m)。另見浸染狀細粒黃鐵礦交代針狀、放射狀赤鐵礦,黃鐵礦(見圖3-n)截面多呈五角形,推測為五角十二面體,為該類黃鐵礦形成晚于赤鐵礦的直接證據。根據交代蝕變礦物彌散狀分布特點,推斷該構造蝕變巖相可能形成于壓扭性構造環境。此外,黃鐵絹英巖內部常見石英黃鐵礦細脈分布,因其主要礦物組合與黃鐵絹英巖一致,且很可能是引起圍巖黃鐵絹英巖化的主要原因,因此將其歸入同一個形成階段,可稱為細脈浸染狀黃鐵絹英巖化構造蝕變巖相。

6)石英-多金屬硫化物構造蝕變巖相。以其特征的煙灰色、含多金屬硫化物與其他構造蝕變巖相區分,呈脈狀穿插乳白色石英(見圖3-o)或黃鐵絹英巖構造蝕變巖相,主要礦物組合為石英-黃鐵礦-閃鋅礦-方鉛礦(見圖3-p),以及少量碲化物,礦物粒度小,自形程度差,呈他形充填于早期自形石英、黃鐵礦粒間。綜合礦物粒度、結晶形態及多種礦物集中出現等特征,推斷其形成于壓扭性向張扭性—張性轉換構造環境,成礦構造空間壓力快速降低,導致熱液物質快速沉淀。

7)螢石-方解石-赤鐵礦構造蝕變巖相。該構造蝕變巖相呈脈狀、網脈狀、晶洞狀疊加于早期構造蝕變巖相上,構造結構面不規則,延伸不穩定(見圖3-q),主要礦物組合為螢石、方解石和赤鐵礦,少量石英、方鉛礦、閃鋅礦和黃鐵礦。鏡下螢石為等軸粒狀,赤鐵礦為長條狀、針狀、放射狀,方解石呈菱形粒狀或不規則狀充填于其他礦物粒間,無變形(見圖3-r),綜合構造結構面特征及鏡下礦物結構特征,判斷其為張性構造環境產物。

3 成礦指示意義

3.1 成礦構造環境指示

關于小秦嶺—熊耳山金成礦帶金礦床成因類型目前主要有2種觀點:一種為造山型[19-25];另一種為克拉通破壞型[26-31]。這2種類型金礦床關鍵差異是成礦構造背景和成礦流體來源的不同。其中,造山型金礦床形成于造山擠壓—造山后伸展背景,形成時間一般跨越了50~70 Ma,成礦流體主要為變質脫揮發分,以中低溫、富CO2、低鹽度為特征;克拉通破壞型金礦床形成于板塊伸展巖石圈破壞構造背景,成礦呈短時間集中爆發特點,時間跨度一般只有幾百萬年,甚至1~2 Ma,成礦流體主要為幔源富堿性巖漿流體,除富CO2外,一般還伴有CH4、He、Ar等幔源氣體[29]。筆者注意到,自從克拉通破壞型金礦床提出之后,最近越來越多的研究者傾向于將小秦嶺—熊耳山金成礦帶金礦床歸入克拉通破壞型金礦床[26-28,32-36]。研究認識依據主要來自同位素定年、成礦流體和成礦物質來源穩定同位素示蹤,認為區域內金礦床成礦年齡與華北克拉通破壞的峰期時間一致,成礦流體和成礦物質來源主要為幔源流體/物質。但是,筆者認為,陸院溝金礦床不能簡單視為克拉通破壞型金礦床。原因在于:從以上構造蝕變巖相特征來看,陸院溝金礦床形成顯然經歷了早、晚2期不同性質的構造作用。其中,早期為壓扭性構造作用,導致乳白色石英-黃鐵礦構造蝕變巖相發生明顯的宏、微觀變形;晚期為張性構造作用形成的螢石-方解石-赤鐵礦脈多呈網脈狀、角礫狀、晶洞狀產出分布,延伸不穩定,礦物結晶和自形程度好;而處于早、晚2期顯著不同構造變形作用之間的鉀化、赤鐵礦-鐵白云石化、黃鐵絹英巖化和石英-多金屬硫化物等4類構造蝕變巖相,具有自壓扭性向張扭性—張性轉換的構造變形特征,表現為礦物變形程度雖然不明顯,但礦物粒度小,形態不規則,結晶程度差,具有壓扭性環境滲透彌散交代成礦(鉀化、赤鐵礦-鐵白云石化、黃鐵絹英巖化)至壓扭性向張扭性—張性轉換快速沉淀成礦(石英-多金屬硫化物)的雙重特征。此外,值得注意的是,陸院溝金礦床控礦構造變形特征及其演化過程與毗鄰的上宮金礦床基本一致。例如,陳衍景等[19,23]認為,上宮金礦床成礦過程經歷了3個階段:早階段形成黃鐵礦-鐵白云石-石英脈,脈體和礦物變形、破碎,形成于擠壓或壓剪環境;中階段細粒多金屬硫化物網脈貫入共軛節理或裂隙,沒有遭受變形,形成于張剪環境;晚階段具梳狀構造的石英-碳酸鹽細脈形成于伸展引張環境。綜上,筆者認為陸院溝金礦床構造蝕變巖相變形特征揭示礦床形成經歷了從壓扭性向張扭性—張性的轉變過程,與造山型金礦床成礦構造背景更接近,尤其是主要成礦產物(黃鐵絹英巖和石英-多金屬硫化物)形成于由壓扭性向張扭性—張性轉換階段,這與造山型金礦床一般形成構造環境理論認識[37-38]一致。

3.2 成礦流體指示

以往研究普遍認為,區域內成礦流體性質以中溫、富CO2、低鹽度、還原性變質流體為特征,這也是將區域內金礦床歸入造山型金礦床的主要理論依據之一[19-24]。但是,持克拉通破壞型金礦床觀點的研究者認為,包括本區在內的華北克拉通早白堊世金礦床成礦流體普遍具有從早期巖漿流體為主向晚期大氣降水為主的變化趨勢[26-28,32,39]。因此,區域內金礦床不是造山型金礦床中以變質脫揮發分為主的變質熱液,而是幔源的巖漿熱液,除富CO2外,還富堿質。根據以上構造蝕變巖相研究,陸院溝金礦床早期成礦流體應為富堿的巖漿熱液,而且氧逸度較高,這樣才有可能形成該礦床早期構造蝕變巖相中廣泛發育的鉀化和隨后的赤鐵礦-鐵白云石化,并含少量重晶石。因此,陸院溝金礦床早期成礦流體性質不是還原性流體,而是富堿性的高氧逸度流體。不僅陸院溝金礦床如此,區域內成礦流體早期具有高氧逸度特征還可以從以往研究成果中得到進一步佐證。例如:與陸院溝金礦床相鄰的萑香洼金礦床,在早期鉀化帶的鉀長石礦物流體包裹體中發現了赤鐵礦子礦物,升溫至550 ℃仍未均一,由此認為該礦床成礦流體來源于高溫、高氧逸度、富堿性流體[40-41];熊耳山金銀多金屬礦集區金礦床硫同位素普遍存在重硫虧損,即δ34S為負值(見圖4)。對其出現的原因有2種認識:一種認為是含生物還原硫地層的貢獻,指示成礦硫來自于地層的變質脫揮發分[23];另一種認為是高氧逸度成礦流體所致,原因在于高氧逸度熱液中含有更多的SO2-4,硫同位素分餾過程中,34S在SO2-4中比在HS-中更易富集,導致在高氧逸度流體中沉淀的硫化物普遍虧損重硫同位素[42]。筆者認為,這2種認識中,后者的可能性更大。因為近年來隨著區域內金礦床研究的不斷深入,在多個金礦床礦石中發現氧化物的存在。例如,上宮金礦床、萑香洼金礦床、東灣金礦床、槐樹坪金礦床、公峪金礦床、瑤溝金礦床、前河金礦床、金家灣金礦床、北嶺金礦床的礦石中均發現含有不同含量的赤鐵礦、磁鐵礦、重晶石和白鎢礦等氧化物[22-23,31-33,39-43]。但是,這些氧化物要么由于是次要礦物,要么由于被認為屬于成礦晚期或后生風化產物,未被成礦分析重視。例如,以往研究一般將蝕變巖型礦石中的赤鐵礦、磁鐵礦和重晶石等特征標識氧化物作為晚期成礦階段的產物,認為晚期成礦熱液隨著大氣降水加入而氧逸度升高,導致硫化物沉淀被氧化物取代[19,22-23,39]。但是,從陸院溝金礦床構造蝕變巖相研究來看,赤鐵礦化可以分為早、晚2期。其中,早期赤鐵礦化與鉀化同時或稍后出現,揭示早期成礦流體的富鉀、高氧逸度性質。因此,萑香洼金礦床鉀化帶鉀長石流體包裹體中會有赤鐵礦子礦物出現[40-41];晚期赤鐵礦化與螢石-方解石化同時出現,可能是大氣降水加入導致氧逸度升高,硫化物沉淀結束,氧化物出現的結果。綜上,基于構造蝕變巖相研究,筆者判斷包括陸院溝金礦床在內的區域內所有金礦床成礦流體是一種中高溫、富CO2、低鹽度、富堿性、高氧逸度的巖漿熱液,而非以往認為的變質還原熱液。

3.3 礦床成因指示

由上可見,陸院溝金礦床成礦流體很可能為巖漿熱液,而非變質熱液,且具有富堿、高氧逸度特征。因此,從成礦流體角度分析,陸院溝金礦床與克拉通破壞型金礦床成礦流體更接近。那么,陸院溝金礦床是否就應歸入克拉通破壞型金礦床呢?筆者認為不可以,理由如下:

1)由以上構造蝕變巖相研究可見,陸院溝金礦床形成早期明顯為壓扭性構造環境,晚期明顯為張扭性—張性構造環境,主成礦期為壓扭性向張扭性—張性過渡構造環境,與造山型金礦床構造成礦過程理論認識一致;相反,與克拉通破壞型金礦床形成構造環境差異顯著,將其歸入后者顯然不妥。

2)盡管克拉通破壞型金礦床成礦流體具有幔源富堿巖漿流體的特征,但幔源富堿巖漿流體不是克拉通破壞型金礦床的專屬特征。相反,造山型金礦床由于其成礦跨度較大,不僅可以形成于擠壓造山構造背景,而且也可以形成于造山后伸展構造背景。其中,前者伴隨擠壓造山、地殼增厚形成同碰撞“S型”花崗巖,與其有關的礦產除鎢、錫、鋰、鈹、鈮、鉭等稀有、稀土礦產外,也可形成與侵入巖有關的金礦床(Intrusionrelated gold deposits)[44];后者伴隨造山后伸展、軟流圈上涌、巖石圈減薄,通常會出現幔源堿性巖漿侵位,形成斑巖型銅鉬金礦床或造山型金礦床[25]。區域內三疊紀存在堿性巖漿活動及金鉬成礦的證據,包括:①前人在熊耳山地區已經獲得一批三疊紀金鉬成礦年齡,例如,上宮金礦床圍巖蝕變獲得Rb-Sr等時線年齡為242 Ma[45],店房金礦床與載金黃鐵礦密切共生的熱液石榴子石Sm-Nd等時線年齡為(206±38)Ma或(202±18)Ma[43],北嶺金礦床含礦石英Ar-Ar坪年齡為216 Ma[46],瑤溝金礦床輝鉬礦Re-Os等時線年齡為(255.8±2.8)Ma[47],槐樹坪金礦床輝鉬礦Re-Os等時線年齡為202 Ma[31];②熊耳山黃龍鋪碳酸巖脈型鉬礦床輝鉬礦Re-Os等時線年齡為(255.8±2.8)Ma[48];③熊耳山磨溝霓石正長巖和正長巖侵位時間為(226.5±2.7)Ma[31],與印支期造山后伸展構造背景相當;④最新研究結果表明,印支期碰撞造山,揚子板塊向北俯沖至華北板塊之下,致使華北板塊上地幔巖石圈富集揮發分,揮發分富集是導致幔源巖漿富堿、金和鉬的根本原因[49]。由此可見,無論是上地幔源區,還是與金鉬成礦有關的巖漿巖一致表明三疊紀存在顯著的幔源堿性巖漿活動,可為金成礦提供幔源堿性流體。因此,幔源堿性流體完全可以出現在三疊紀造山背景,不一定與克拉通破壞背景相關。

3)前人在與陸院溝金礦床毗鄰的上宮金礦床先后開展過多次同位素定年工作。例如,近礦圍巖蝕變的Rb-Sr等時線年齡為242 Ma[45]、石英Ar-Ar年齡為223 Ma[50],尤其是唐克非[43]采集了2件近礦黃鐵絹英巖樣品開展絹云母Ar-Ar定年,在國內外2個實驗室分別獲得(227.7±1.4)Ma和(236.5±2.5)Ma的坪年齡。由此可見,區域內三疊紀造山期間既可以形成獨立鉬礦床、金鉬共生礦床,也可以形成獨立的金礦床。上宮金礦床、瑤溝金礦床、北嶺金礦床和槐樹坪金礦床可能后期疊加改造程度有限,仍然保留著三疊紀成礦事件的年齡記錄。相反,那些受到后期成礦疊加強烈改造的礦床,三疊紀成礦的年齡記錄已被后期改造事件完全重置,不再保留,只有后期改造年齡。盡管如此,三疊紀造山期間發生過金、鉬成礦作用的事實不能被否定。因此,陸院溝金礦床和上宮金礦床一樣,都是伴隨三疊紀造山作用形成的金礦床,均屬于造山型金礦床。

綜上可見,本文的構造蝕變巖相研究,結合為數不多的三疊紀成巖成礦年代學記錄及成巖構造背景認識,為恢復金成礦構造背景、成礦流體來源和礦床成因類型提供了一條可行的途徑,尤其是構造蝕變巖相研究,在解決疊加改造成礦問題時具有不可替代的作用。

4 找礦勘查意義

指導找礦是本文礦床成因探討的主要目的。在以上礦床成因認識的基礎上,筆者認為陸院溝金礦床為造山型金礦床的成因屬性對礦區找礦勘查有以下幾點指導意義:

1)以造山型金礦床構造控礦理論為指導,樹立深部找礦信心。造山型金礦床的首要控礦因素是斷裂,而且由韌性構造向脆性構造轉換部位是該類型礦床最有利的成礦部位[38]。從構造蝕變巖相變形特征分析,目前礦床開發部位構造變形主要顯示脆性構造域變形特征,圍巖蝕變以中低溫熱液蝕變類型為主,總體與造山型金礦床的淺成帶特征相當。鉆孔揭露深部控礦構造見韌脆性構造變形出現,有“σ型”旋轉碎斑發育,指示深部可能進入韌脆性構造變形轉換部位,有利于成礦。尤其是礦區1#礦脈最深鉆孔已控制至0 m標高,而礦體仍未尖滅且品位也未顯著降低。此外,毗鄰的上宮金礦床干樹礦區礦體沿傾向延深已近2 000 m[51],這些信息均表明區域內金礦床延深好,深部找礦潛力很大。

2)總結礦區構造控礦規律,指導礦區深部找礦工程部署。造山型金礦床構造控礦有一些普遍性規律,如礦體尖滅再現、側現、分支復合、側伏、主裂面緩傾部位更有利成礦等[51]。陸院溝金礦床2#礦脈自1 210 m標高后向深部逐漸向東側北東向F1斷裂靠攏(見圖5),向深部是否還有可能向西放開?從構造蝕變巖相分析來看,該礦床主要成礦階段產物——黃鐵絹英巖和石英-多金屬硫化物,形成于壓扭性構造向張扭性構造轉換環境,控礦構造早期為壓扭性,單個透鏡狀礦體長軸連線向西側伏,指示其存在左行逆沖構造運動,并受到礦區近南北向—南南西向水平擠壓應力場恢復結果的支持(見圖6)。因此,2#礦脈深部有可能服從礦區總體向西側伏的規律,西側深部值得進一步加強找礦投入。此外,當前見礦效果不佳可能與斷裂產狀變陡有關,礦區上部見礦部位斷裂傾角一般變化于30°~40°,而該部位目前揭露的斷裂傾角一般>40°,這與該類型金礦床緩傾部位有利成礦的一般規律相悖。因此,深部斷裂產狀變緩部位成礦有可能好轉。

3)加強東西向北傾斷裂和北東向斷裂找礦研究,突破礦區當前找礦限制。陸院溝金礦床有東西向和北東向2種斷裂。其中,東西向斷裂分為南傾和北傾2類,已發現礦體均分布在南傾斷裂內部,目前開采的4條礦脈1#、1-2#、2#、3#均是如此。但是,是不是礦區其他產狀的斷裂就沒有成礦可能呢?筆者認為值得商榷。原因在于,區域內與陸院溝金礦床毗鄰的萑香洼金礦床也是東西向斷裂控礦,但該礦床除北傾的F985斷裂為主要控礦斷裂外,南傾的F3、F14斷裂也發現了礦體,而且礦化特征與陸院溝金礦床十分相似。由此可見,東西向斷裂傾向對成礦沒有特別控制,東西向斷裂的南傾和北傾是同一構造應力場下形成的共軛斷裂,經歷了相同的構造演化過程,能否成礦及成礦規模只與斷裂規模及其是否存在有利成礦構造空間有關,而與構造傾向無關。因此,礦區東西向北傾斷裂值得找礦重視。尤其是礦區北側太古界太華群內部廣泛發育東西向北傾斷裂,內部普遍有石英、方解石和螢石充填,成礦期熱液活動明顯,值得盡快展開找礦。此外,從區域構造控礦角度分析,熊耳山金銀多金屬礦集區導礦構造為馬超營斷裂,區域性北東向斷裂為配礦構造,礦區內不同方向的斷裂都有可能成為容礦構造。但是,礦區內不同方向斷裂控礦表現出互補性,即一個礦區一般以某一方向斷裂控礦為主,其他方向為輔。例如:上宮金礦區以北東向斷裂為主,東西向為輔;七里坪金礦區以東西向斷裂為主,北東向斷裂為輔;青崗坪金礦區以東西向斷裂為主,北東向斷裂為輔;萑香洼金礦區以東西向—北西向斷裂為主,北東向斷裂為輔;槐樹坪金礦區以北西向斷裂為主,北東向—北北東向斷裂為輔等。由此可見,陸院溝金礦床在重視東西向斷裂找礦的同時,也應兼顧北東向斷裂找礦。

5 結 論

構造蝕變巖相研究為揭示成礦過程中構造變形和熱液物理化學性質提供了一條可行的途徑。構造蝕變巖相研究揭示陸院溝金礦床形成于壓扭性向張扭性—張性轉換構造背景,成礦流體具有富堿、高氧逸度巖漿流體特征,結合區域已有成巖成礦年代學研究成果,認為陸院溝金礦床與上宮金礦床一樣,都應屬于造山型金礦床。以造山型金礦床成礦理論為指導,指出陸院溝金礦區已知礦脈深部、2#礦脈的西部、東西向北傾斷裂均值得進一步找礦。

[參 考 文 獻]

[1] 呂古賢.構造動力成巖成礦和構造物理化學研究[J].地質力學學報,2019,25(5):962-980.

[2] 呂古賢,張寶林,胡寶群,等.礦田構造變形巖相分類與應用效果[J].地質通報,2020,39(11):1 669-1 680.

[3] 任劍成,呂古賢,袁月蕾,等.大尹格莊金礦田構造蝕變巖相特征研究[J].地質論評,2016,62(增刊1):329-330.

[4] 申玉科,呂古賢,周國發,等.山東平度大莊子金礦構造巖相解析與空白區找礦突破[J].地學前緣,2015,22(4):152-161.

[5] 武際春,呂古賢,任宏.山東省招遠市玲瓏地區九曲金礦區采空區深部預測——構造蝕變巖相地質測量與深部找礦[J].地質通報,2011,30(4):579-587.

[6] 劉殿浩,呂古賢,張丕建,等.膠東三山島斷裂構造蝕變巖三維控礦規律研究與海域超大型金礦的發現[J].地學前緣,2015,22(4):162-172.

[7] 張寶林,呂古賢,余建國,等.膠東玲瓏金礦田不同礦段構造變形巖相帶特征與深部找礦預測[J].地質通報,2020,39(11):1 681-1 691.

[8] 武際春,呂古賢,霍慶龍,等.膠東玲瓏金礦田構造蝕變巖測量與成礦預測[J].地學前緣,2015,22(4):88-96.

[9] 楊興科,韓珂,何虎軍,等.南秦嶺漢陰金礦田長溝金礦陸內造山期構造-蝕變巖相填圖與找礦模型[J].地質通報,2020,39(11):1 715-1 725.

[10] 王宗永,呂古賢,許譜林,等.欒川南泥湖鉬鎢礦田蝕變分帶研究和構造巖相填圖[J].地學前緣,2015,22(4):37-45.

[11] 羅毅甜,呂古賢.河南欒川三道莊鉬(鎢)礦床構造蝕變巖相分帶特征[J].地質通報,2020,39(11):1 773-1 782.

[12] 張寶林,呂古賢,蘇捷,等.云南個舊錫多金屬礦田構造巖相成礦規律與西區找礦研究[J].地學前緣,2015,22(4):78-87.

[13] 聶政融,王曉霞,柯昌輝,等.華北地塊南緣花山、五丈山巖體LA-ICP-MS鋯石U-Pb年齡、地球化學特征及成因[J].地質通報,2015,34(8):1 502-1 516.

[14] 孟芳,葉會壽,高亞龍.豫西熊耳山地區花崗巖地質特征及SHRIMP鋯石U-Pb年齡[J].礦床地質,2012,31(增刊1):591-592.

[15] 陳興超.豫西陸院溝破碎蝕變巖型金礦床地質特征及年代學、同位素地球化學研究[D].西安:長安大學,2017.

[16] 雷萬杉,張嚴飛,劉亞劍,等.豫西陸院溝蝕變巖型金礦床黃鐵礦標型研究[J].地學前緣,2017,24(2):176-185.

[17] 劉亞劍,雷萬杉,張海東,等.豫西陸院溝金礦床正長斑巖脈蝕變圍巖的元素遷移規律[J].礦物巖石地球化學通報,2015,34(6):1 247-1 253.

[18] 雷萬杉,張磊,劉亞劍,等.豫西陸院溝金礦構造控礦現象及其成因分析[J].礦床地質,2014,33(增刊1):519-520.

[19] 陳衍景,李晶,PIRAJNO F,等.東秦嶺上宮金礦流體成礦作用:礦床地質和包裹體研究[J].礦物巖石,2004,24(3):1-12.

[20] MAO J W,GOLDFARB R J,ZHANG Z W,et al.Gold deposits in the Xiaoqinling-Xiongershan region,Qinling Mountains,central China[J].Mineralium Deposita,2002,37(3):306-325.

[21] ZHOU T H,GOLDFARB R J,PHILLIPS G N.Tectonics and distribution of gold deposits in China—an overview[J].Mineralium Deposita,2002,37(3):249-282.

[22] 李晶,陳衍景,李強之,等.東秦嶺上宮金礦流體成礦作用:礦物學研究[J].礦物巖石,2004,24(3):28-35.

[23] 陳衍景,林治家,李晶,等.東秦嶺上宮金礦流體成礦作用:穩定同位素地球化學研究[J].礦物巖石,2004,24(3):13-21.

[24] 蔣少涌,戴寶章,姜耀輝,等.膠東和小秦嶺:兩類不同構造環境中的造山型金礦省[J].巖石學報,2009,25(11):2 727-2 738.

[25] 陳衍景.造山型礦床、成礦模式及找礦潛力[J].中國地質,2006,33(6):1 181-1 196.

[26] ZHAO X F,LI Z K,ZHAO S R,et al.Early Creataceous regionalscale magmatic-hydrothermal metallogenic system at the southern margin of the north China craton[J].Earth Science(Journal of China University of Geosciences),2019,44(1):52-68.

[27] YANG J H,XU L,SUN J F,et al.Geodynamics of decratonization and related magmatism and mineralization in the north China craton[J].Science China(Earth Sciences),2021,64(9):1 409-1 427.

[28] WANG Y C,WEI B,TAN W,et al.The distribution,characteristics and fluid sources of lode gold deposits:an overview[J].Science China(Earth Sciences),2021,64(9):1 463-1 480.

[29] 朱日祥,范宏瑞,李建威,等.克拉通破壞型金礦床[J].中國科學(地球科學),2015,45(8):1 153-1 168,1-4.

[30] 侯增謙,鄭遠川,耿元生.克拉通邊緣巖石圈金屬再富集與金-鉬-稀土元素成礦作用[J].礦床地質,2015,34(4):641-674.

[31] 賀昕宇.熊耳山—外方山礦集區金—鉬成礦系統[D].北京:中國地質大學(北京),2017.

[32] 趙玉.熊耳山礦集區早白堊世Au-Mo多金屬礦床成礦系列與找礦方向[D].北京:中國地質大學(北京),2020.

[33] 李蓓.熊耳山礦集區紅莊-元嶺礦區金礦床類型及成礦過程研究[D].北京:中國地質大學(北京),2020.

[34] 燕長海,李肖龍,韓江偉,等.熊耳山礦集區金多金屬礦成礦的幾點新認識[J].金屬礦山,2021(5):1-12.

[35] 王鵬.熊耳山祁雨溝礦田燕山期巖漿活動與金成礦作用[D].北京:中國地質大學(北京),2020.

[36] 王俊德,王春帥,王博文,等.豫西熊耳山白土金礦床地質特征及成因[J].礦產與地質,2020,34(2):189-194.

[37] GOLDFARB R J,GROVES D I.Orogenic gold:common or evolving fluid and metal sources through time[J].Lithos,2015,233:2-26.

[38] GROVES D I,GOLDFARB R J,GEBREMARIAM M,et al.Orogenic gold deposits:a proposed classification in the context of their crustal distribution and relationship to other gold deposit types[J].Ore Geology Reviews,1998,13(1):7-27.

[39] 胡新露,何謀春,姚書振.東秦嶺上宮金礦成礦流體與成礦物質來源新認識[J].地質學報,2013,87(1):91-100.

[40] 高浮萍.熊耳山地區萑香洼金礦床特征和成因[D].北京:中國地質大學(北京),2019.

[41] 張曉偉.豫西萑香洼金礦地質與成礦流體地球化學[D].北京:中國地質大學(北京),2015.

[42] 范宏瑞,謝奕漢,趙瑞,等.豫西熊耳山地區巖石和金礦床穩定同位素地球化學研究[J].地質找礦論叢,1994,9(1):54-64.

[43] 唐克非.華北克拉通南緣熊耳山地區金礦床時空演化、礦床成因及成礦構造背景[D].武漢:中國地質大學(武漢),2014.

[44] LANG J R,BAKER T.Intrusionrelated gold systems:the present level of understanding[J].Mineralium Deposita,2001,36(6):477-489.

[45] 黎世美,瞿倫全,蘇振幫,等.小秦嶺金礦地質和成礦預測[M].北京:地質出版社,1996:250.

[46] 任富根,丁士應,李雙寶,等.熊耳裂陷印支期成礦作用及其意義[J].礦床地質,1998,17(增刊1):55-58.

[47] 周棟,趙太平,趙鵬彬,等.豫西瑤溝金礦床輝鉬礦Re-Os年齡及其地質意義[J].地質科技情報,2018,37(5):162-167.

[48] 黃典豪,吳澄宇,杜安道,等.東秦嶺地區鉬礦床的錸-鋨同位素年齡及其意義[J].礦床地質,1994,13(3):221-230.

[49] WANG Z C,CHENG H,ZONG K Q,et al.Metasomatized lithospheric mantle for Mesozoic giant gold deposits in the North China Craton[J].Geology,2019,48(2):169-173.

[50] 陳衍景,唐國軍,PIRAJNO F,等.東秦嶺上宮金礦流體成礦作用:放射成因同位素地球化學研究[J].礦物巖石,2004,24(3):22-27.

[51] 梁新輝.熊耳山礦集區干樹金礦床深部大型盲礦體的發現及意義[J].黃金,2019,40(1):13-17.

Tectonic altered lithofacies characteristics,genesis and prospecting significance

of Luyuangou Gold Deposit in Western Henan Province

Lin Shouhong

(Zijin Mining Group Co.,Ltd.)

Abstract:Luyuangou Gold Deposit is located in the Xiongershan gold-silver polymetallic high ore concentration area in the eastern part of the Xiaoqinling-Xiongershan gold metallogenic belt.In the study,which takes the tectonic altered lithofacies as the research object,investigates structural deformation and mineral assemblage in macro and micro scope and proceeds based on previous research results in this area,the main understandings are as follows:Luyuangou Gold Deposit was formed in a tectonic transformation from compression to extension-tension;the oreforming fluids are characterized by rich alkali and high oxygen fugacity and derived from magma.The genesis is classified as orogenic gold deposits.The deep part,west side of the 2# dyke and the EWtrending northward dip fault structures are the main targets for further prospecting.

Keywords:tectonic altered lithofacies;deposit genesis;prospecting direction;Luyuangou Gold Deposit;orogenic gold deposit