燕子山礦8100 綜放工作面CO 超限研判及治理

張 倩 高 宇

(1.大同煤礦集團同大科技研究院,山西 大同 037003;2.大同煤礦集團總調度室,山西 大同 037003)

大同煤田從上至下分布有侏羅系、二疊系、石炭系3 個含煤巖系,現多數生產礦井已進入二疊系和石炭系煤層進行開采。由于成煤年代久遠,煤層賦存條件復雜,造成的開采問題和隱患較多[1-2],如瓦斯異常涌出、褶曲斷層密集、火成巖大面積侵入、上覆采空區積水積氣下泄、地表裂縫引起的礦井外部漏風等。本文以燕子山礦二疊系山西組4#層8100 綜放工作面CO 超限事件為例,研判CO 超限原因,并提出了治理措施和方案。

1 工程背景

二疊系山西組4#層8100 綜放工作面走向長1599 m,傾向長230 m,平均煤厚5.89 m,煤層自燃等級為Ⅱ級,最短自然發火期84 d,煤塵具有爆炸危險性。工作面共布置134 架支架,配風量為1320 m3/min。此工作面為該盤區第二個工作面,緊臨8102 首采綜放工作面,中間有30 m 煤柱。自工作面回采以來,平均回采速度為4 m/d,上隅角甲烷、氧氣等氣體情況穩定。回采至40~100 m 時,上隅角CO 濃度有上升趨勢,但均未超過50 ppm,最大為43 ppm,平均21 ppm。回采至100~600 m時,上隅角CO 濃度穩定,最大為55 ppm,平均為28 ppm,采空區20 m 范圍內CO 濃度為100 ppm。回采至600 m 時,上隅角及后溜尾CO 濃度增大,最大CO 濃度為132 ppm,采空區內CO 濃度最大為275 ppm。化驗分析未出現乙烯(C2H4)、乙烷(C2H2)自然發火標志性氣體。回采至700 m 時,上隅角CO 濃度穩定于50~80 ppm,采空區內CO濃度穩定于160~210 ppm,無增大趨勢。

2 原因分析

通過對8100 綜放工作面進行煤體檢測和火成巖侵入及上覆采空區條件分析,得出上隅角CO 超限主要有以下原因。

2.1 煤體氧化反應

根據山西省煤炭工業測試中心出示的同發東周窯山4#煤層自然發火標志性氣體及臨界值測試報告中分析,當煤體溫度達到30 ℃以上時,煤體已經進入氧化反應,產生CO 較其他煤層產生的CO 大。因此此類煤層在低溫階段,猜測其氧化反應也相對劇烈,容易產生大量CO 氣體。初步判定上隅角及后溜尾CO 增大主要原因為煤體氧化反應產生大量CO。

2.2 火成巖侵入影響

二疊系山西組4#層煤層受火成巖侵入影響嚴重,產生的CO 被煤巖層封堵住,在采煤過程中煤體破裂,釋放出大量的CO,導致工作面上隅角CO超限。

2.3 上覆采空區CO 下泄

二疊系山西組4#層8100 綜放工作面上覆為侏羅系采空區,其中上覆侏羅系13#煤層采空區距8100 綜放工作面煤層層間距為300 m。上覆13#煤層為小窯開采,根據對上覆侏羅系煤礦調研分析,其在回采13#煤層時,在8100 綜放工作面上覆煤層采區周邊CO 濃度較大,與其他小窯有串通的現象,曾發生過煤層自然發火現象。因此,8100 綜放工作面CO 超限也可能因上覆采空區CO 下泄造成。

3 治理措施

針對以上三種原因分析,分別對應提出了治理措施和方案,具體如下。

3.1 對煤體氧化反應采取的針對性措施

(1)合理調整綜放工作面注氮量與注氮布局。根據現場CO 氣體濃度實際情況,對工作面注氮量進行實時調整,確保注氮措施安全可靠。合理安排注氮步距,注氮步距由40 m 縮小至20 m,由原埋設一趟注氮管路增加至兩趟,擴大注氮范圍,注氮量為 1500~2000 m3/h。

(2)加強噴灑阻化劑管理。在回風巷加裝一部阻化噴霧系統,保障綜放工作面采空區全面噴灑阻化劑,抑制煤體自然發火。

(3)加快綜放工作面回采速度,杜絕因采空區遺煤自燃造成自然發火隱患。

(4)合理調控綜放工作面風量。根據綜放工作面上隅角及后溜尾實際情況,減少采空區漏風量,合理調配工作面風量。風量調配至1300~1500 m3/min,即確保采空區無自然發火隱患,同時確保上隅角及后溜尾等作業地點氧氣濃度符合作業需求。

3.2 對火成巖侵入影響采取的針對性措施

(1)風動風機引流,即利用風動風機將支架內風流引至后溜尾及上隅角,確保后溜尾及上隅角風量充足。同時加強綜采隊組、通風區及安監部現場員工對風機與風筒的現場維護,保障風動風機的使用與管理。

(2)主扇負壓抽排,即在上隅角處鋪設直徑為600 mm 的負壓風筒,沿回風巷頂板鋪設至盤區回風巷內,利用主扇負壓通過負壓風筒將8100 綜放工作面上隅角積聚的氣體抽至盤區回風巷內。在盤區回風巷內風筒出口設置甲烷、CO 和氧氣傳感器,隨時監測抽出氣體的濃度,保證盤區回風巷內氣體不超限。

3.3 對上覆采空區CO 下泄采取的針對性措施

(1)合理構筑風障,即在工作面124#與132#支架內構筑兩道“I”型風障,同時在后溜尾和回風巷內構造1 道“L”型風障,提高工作面的風流壓力,減少上覆采空區氣體下泄的濃度,同時將工作面的新鮮風流引至后溜和上隅角區域,保障該區域風量充足。綜采隊每班安排專人,配合通風區員工對風障的維護。

(2)排查地表裂縫,即對工作面上覆地面進行裂縫排查,對出現的裂縫及時用水泥和黃土封堵,確保地面不漏風。同時,排查礦井周邊所有封閉小窯的裂縫,對出現的裂縫觀察風流方向和氣體情況,并及時用水泥和黃土封堵。

(3)粉煤灰封堵采空區,即在8100 回風順槽從上隅角沿回風順槽提前鋪設一趟DN100 鋼絲纏繞管150 m,在工作面尾端頭構筑1組粉煤灰端頭封堵。當工作面回采10 m 左右,利用泥漿泵將粉煤灰沿DN100 管路注到采空區內。粉煤灰與甲、乙料的配比為5:1:1,保證注入采空區內的粉煤灰起凝固作用。

(4)在8100 綜放工作面對應區域地面上向13#煤層采空區內灌漿。一方面利用泥漿將13#煤層采空區內的著火點盡可能熄滅,另一方面利用泥漿將13#煤層采空區通向山4#煤層的裂縫封堵住。

4 治理效果分析

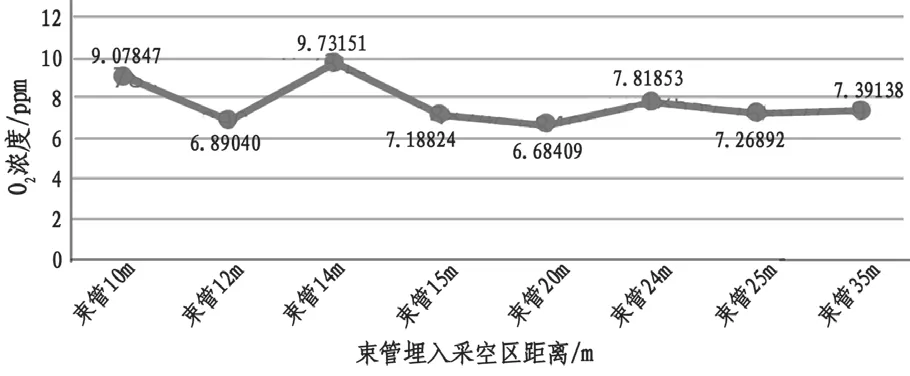

通過采取以上系列措施后,利用束管監測系統對采空區CO 和O2濃度隨采空區距離變化進行分析,其變化規律如圖1、圖2。由圖可知,8100 綜放工作面采空區內15~35 m 范圍內O2濃度為7%左右,CO 濃度為200 ppm 左右。采空區內O2濃度極低,不存在自然發火情況,CO 濃度比較穩定,沒有出現增大的趨勢。因此判斷最終原因為上覆采空區氣體下泄,采取的主要措施為黃泥灌漿與封堵采空區。

圖1 8100 綜放工作面CO 濃度變化曲線

圖2 8100 綜放工作面采空區O2 濃度變化曲線

即在地面建立集中灌漿站,通過原小窯井口為小窯采空區空間進行灌漿。灌漿材料采用附近的黃土,泥漿注漿材料配比為1(黃土):4(水),采用水力取土加壓輸送制漿方式。因上覆小窯采空區大小范圍尚未確定,初次灌漿時,分為三班倒進行連續灌注,灌滿為止。以后每周補注漿液兩次,每次注漿注滿為止,待8100 綜放工作面氣體異常情況解決后每月補注兩次,每次注漿注滿為止。截至工作面回采至1000 m 時,上隅角CO 濃度穩定在20~24 ppm,回風流CO 濃度穩定在18 ppm,采空區7 m 處CO 濃度穩定在30 ppm,取得了較好的治理效果。

5 結語

本文通過對二疊系山西組4#層8100 綜放工作面CO 超限原因進行分析,提出了相應的治理措施與方案。方案實施后依據束管監測數據分析判斷得出工作面CO 超限最終原因為上覆采空區CO 下泄,并通過實施黃泥灌漿措施最終將CO 濃度降至安全范圍內,取得了較好的效果,為同類型礦井提供借鑒。