國內外城市時尚生態比較

——以倫敦和上海為例

侯鳳仙

浙江紡織服裝職業技術學院時裝學院 浙江 寧波 315211

倫敦和上海作為世界特大城市的代表[1],其城市時尚生態的形成、發展和未來趨勢都對世界其它城市有巨大影響,倫敦在歐洲是具有代表性的時尚之都,上海在亞洲是具有代表性的時尚之都,由于兩大城市是在不同的文化背景和地理位置下形成和發展的,其城市時尚生態形成和發展都帶著自己不同的文化基因而閃爍著燦爛的光芒,未來發展趨勢也是在動態的和多元的文化呈現方式中不斷地發展變化。

“生態”是源于生物學的詞匯,英文是“Ecology”,前綴(Eco-)來自與古希臘字;“生態”最早是指生物在自然環境中的存續狀態,也包括生物的生活習性和生理特性,隨著生態對人類越來越重要,詞匯的意思也延伸為生物與環境之間的關系。 從上世紀開始“生態”涉及的范疇逐漸變廣,人們常常用“生態”來定義與人類相關的精神的、社會的、政治的、文化的事物,如商業生態、文化生態、政治生態、時尚生態等詞來形容該領域的存續狀態是否平衡、健康、和諧。“城市時尚生態”框架則是一個三維架構,它匯聚了城市空間、產業形態、時尚教育、生活方式等的線性時尚生態表達,也有著融合了文化傳承、藝術表達、科技創新、產品設計等的點狀時尚生態呈現。

1 影響城市時尚生態發展的諸要素分析

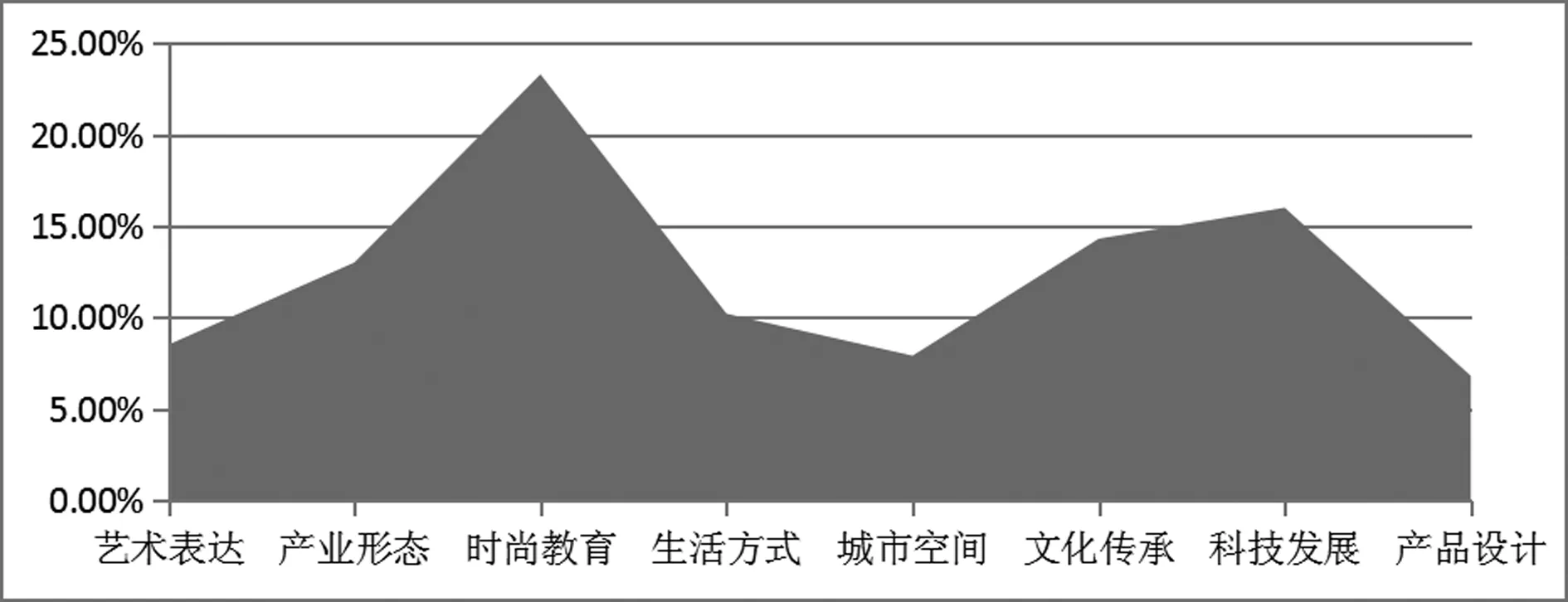

1.1 城市時尚生態發展的諸要素調研數據 通過對設計師、美術館人員、藝術家、時尚學院教師、城市管理專家、流行策劃專家等六類不同人群采用問卷調研法,分別從城市藝術表達方式、時尚品牌的產品設計、時尚教育對城市時尚度的影響等八大問題入手進行調研,六類被調研的專業人士按照自己了解的情況對問題進行百分比值賦分,認為最重要的因素則賦分值也高,依次排序;對每組人群發放調研問卷100份,回收有效問卷從87-98不等,采用隨機刪除法,每組問卷中提取85份,然后對調研數據進行統計整理計算出平均值,數據顯示在影響城市時尚生態發展的諸要素中認為時尚教育排序第一,占23.3%,其次是科技發展,占16%,再此是文化傳承占14.3%和產業形態占13%(見表1)。

表1 影響城市時尚生態發展的諸要素調研

根據表1的調研數據再結合專家訪談法和文案調研法,對問卷調查結果進行證實,對調研數據進行歸納,形成如表2的影響城市時尚生態發展的諸要素的曲線圖表,這八大因素均在不同程度上會影響城市時尚生態的發展,按照其影響程度大小排列前四的是:時尚教育>科技發展>文化傳承>產業形態。因此,可以確定時尚教育和科技發展為影響城市時尚生態發展的核心內容,文化傳承是影響城市時尚生態發展的重要內容,產業形態為影響城市時尚生態發展的基本內容,同時城市居民的生活方式、藝術表達形式、城市空間和產品設計等因素都會影響城市時尚生態的發展速度和方向。

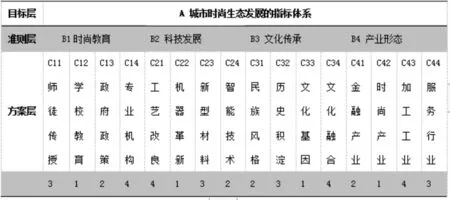

1.2 城市時尚生態諸要素遞階層次結構構建 通過對城市時尚生態要素調研分析,再多次征詢專家意見,確定了城市時尚生態發展的指標體系,用“層次分析法(AHP)”的基本思路將需要定位分析的指標要素建立起相互相關因素的層次遞階系統結構,這種結構能夠反映相關因素之間的彼此關系[2],以能影響和制約城市時尚生態發展的時尚教育、科技發展、文化傳承和產業形態為二級指標,再根據調研細節資料對二級指標相關聯的要素列入三級指標體系,在使用AHP分析時,建立有效的遞階層次結構,讓抽象復雜的問題能夠定性與定量分析,對每個相關要素進行比較與判斷,構建影響城市時尚生態發展指標體系的層次分析結構模型(見表3)。

表2 影響城市時尚生態發展諸要素曲線圖表

表3 城市時尚生態發展的指標體系

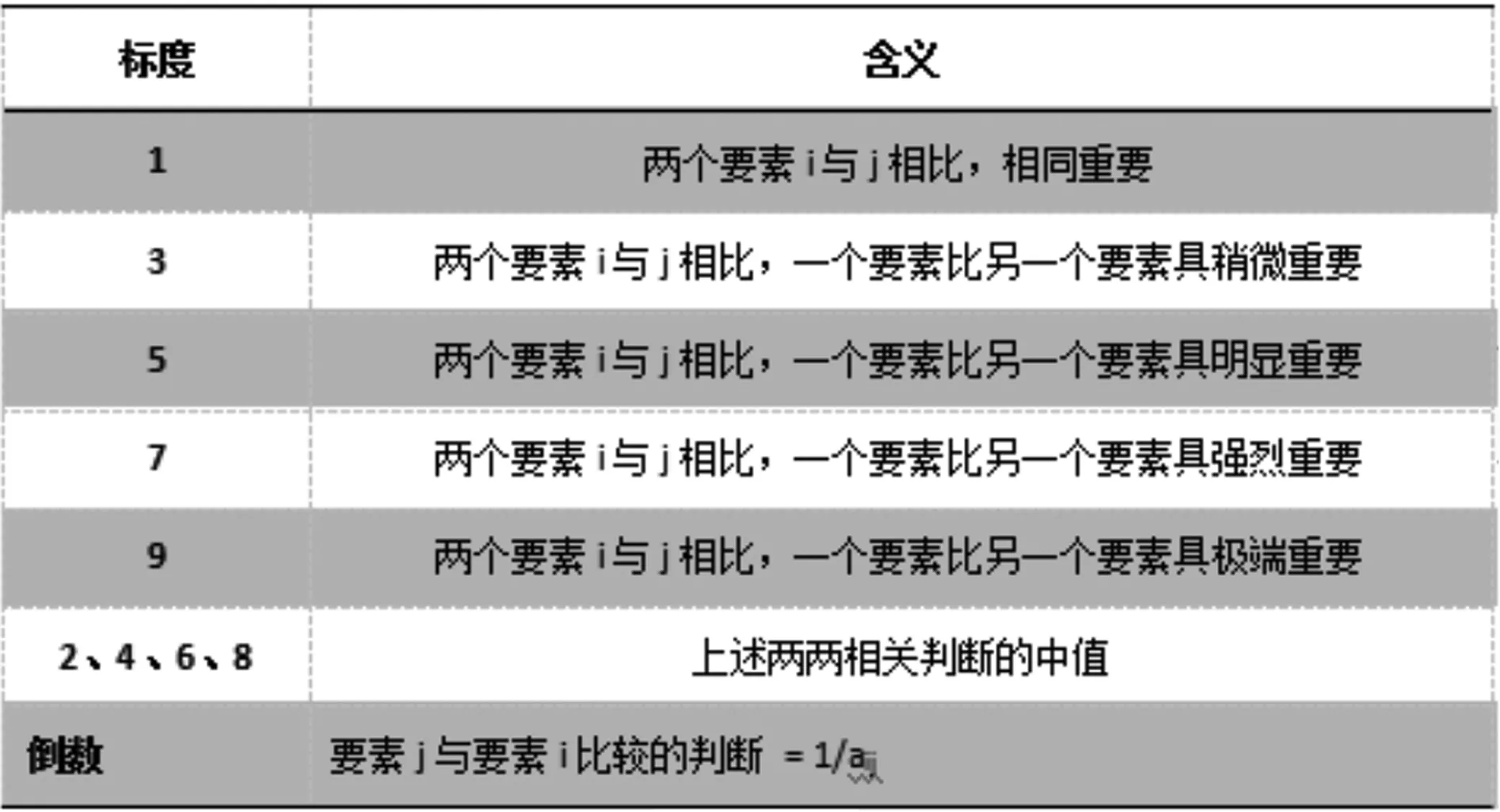

1.2.1 建立判斷矩陣結構 根據層次分析法原理[2]確定每個要素的權重主要是兩兩相關要素之間的比較,用aij表示判斷矩陣中兩兩比較的要素,確定本層所有要素針對上一層某個要素的相對重要性,aij的取值從正整數1-9以及其倒數,其標度方法見表4。

表4 矩陣兩兩要素比較的取值規則

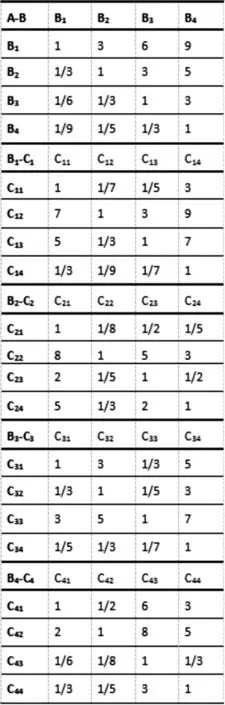

以A為比較準則,也就是解決問題后要達到的目的,以B層次各要素的兩兩比較形成判斷矩陣為 A-B,然后以Bi為比較準則,也就是從B1到B4各要素與C層次各要素的兩兩比較判斷形成矩陣為Bi-Ci,通過A與B,B與C各要素亮亮比較得到比較判斷矩陣 (見表 5)。

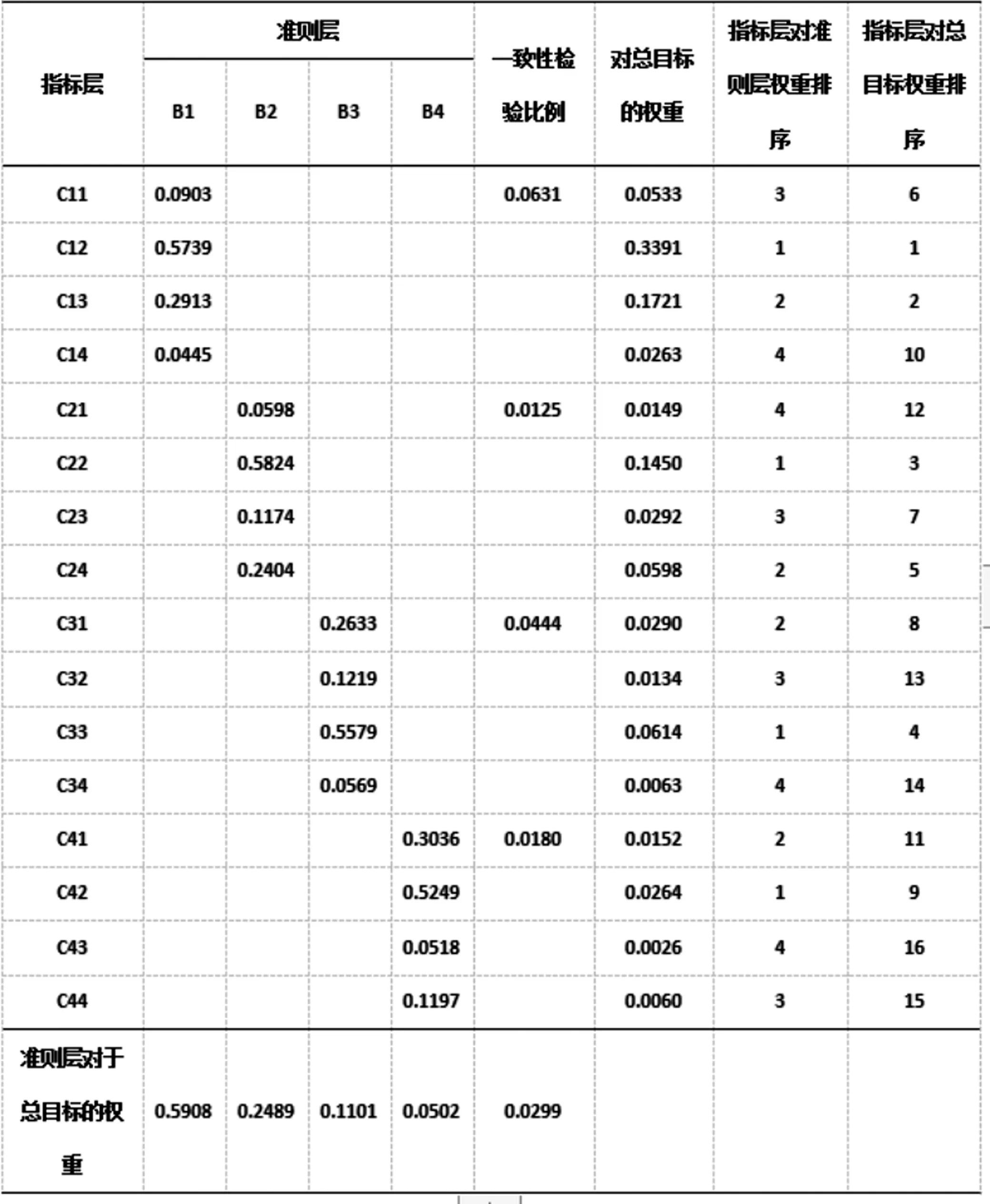

1.2.2 數據分析及判斷 根據已建立的城市時尚生態發展的指標體系的遞階層次結構(見表6),首先運用數學統計軟件做一致性檢驗檢測和計算層次單排序,矩陣排序是否成立要看是否能夠通過檢測。采用表1中專家評價數據確定準則層-B層的各要素對于總目標的權重(B10.5908,B20.2489,B30.1101,B40.0502),可以看出B1(時尚教育)在總目標體系中占權重最高;其它影響城市時尚生態發展的各要素指標的權重計算最終合成的權重為W=(0.0533,0.3391,0.1721,0.0263,0.0149,0.1450,0.0292,0.0598,0.0290,0.0134,0.0614,0.0063,0.0152,0.0264,0.0026,0.0060)T。在判斷矩陣中的所有數據一致性比例(CR)均小于 0.1。AHP矩陣數據計算得到C層次各個要素對總目標權重排序,在城市時尚生態發展中,核心要素為C12、C13、C22、C33、C24;基礎要素為C11、C23、C31、C42、C14、C41;輔助要素為C21、C32、C34、C44、C43。

2 城市時尚生態的發展脈絡分析

2.1 影響城市時尚生態發展的核心要素 矩陣圖數據分析顯示,影響城市時尚生態發展的核心要素為C12學校教育、C13政府政策、C22機器革新、C33文化基因和C24智能技術。城市時尚度的提升離不開大批的時尚工作者,因此時尚學院的學校教育成為核心要素的排序第一,其次政府的政策支持和時尚城市推進的政府舉措也起著至關重要的作用;機器革新總是人類生產力和生產關系相互作用的重要標志,在城市時尚發展中也舉足輕重,本世紀以來智能技術突飛猛進地發展,人們的生活方式也隨之變化迅速,城市時尚度的指標也隨著變化,智能技術水平的高低也是衡量城市時尚度的核心要素,相信智能技術在未來對人們的生活影響更大,因此,城市時尚生態發展是不能忽略C24智能技術的發展。當然,C33文化基因對一個城市而言是區別于它城市的重要標志,城市的精神面貌、文明程度、生活習慣、語言交流都離不開文化基因的影響,是衡量一個城市特色的重要因素。

2.2 影響城市時尚生態發展的基礎要素 基礎要素有C11師徒傳授、C23新型材料、C31民族風格、C42時尚產業、C14專業機構和C41金融產業等。除了時尚學院的學校教育形式以外,一種是學徒制形式的師徒傳授技藝模式,至始至終都在手工技藝和工業新技術的傳播中起著至關重要的作用,另一種則是C14專業機構培訓是對學校教育很好的補充,有一些時尚教育可以通過一些專門工作室和培訓機構來做,這一類特色項目能位城市輸送具有特色的技術人才,促進城市發展。C23新型材料和C41金融產業對城市時尚生態發展提供了物質的和經濟的保障,尤其是金融產業的發展,倫敦和上海之所以能成為時尚城市,與這兩大城市的金融地位是分不開的,在發展金融的同時大力發展C42時尚產業能夠推動城市時尚度,比如在一個城市內有許多時尚攝影公司、電視電影制作商、藝術衍生品作坊等產業,既能提升城市民眾的生活品質,也為保持良好的城市時尚生態作出了貢獻。民族的則是世界的,民族風格是區別于其他任何民族的標志,因此C31民族風格在城市時尚生態發展中起到個性化特色化發展的作用,保持民族特色也是保持了該城市的時尚。因此恰當地利用這些基礎要素為城市時尚發展服務,則能更好的發展城市時尚生態。

表5 比較判斷矩陣結構

2.3 影響城市時尚生態發展的輔助要素 輔助要素有C21工藝改良、C32歷史積淀、C34文化融合、C44服務行業和C43加工工業。這些要素在城市時尚生態發展中也是不可或缺的諸要素,具有特色的C21工藝改良和C43加工工業是工藝技術發展的重要載體,城市的發展離不開工業和工藝,改良和發展工業也非常重要。作為第三產業的C44服務行業也是組成時尚產業的一部分,在第三產業里一些時尚品牌的營銷、時尚服務業的發展對城市時尚度提升很大。我們也必須意識到沒有歷史的城市是談不上發展,也更談不到城市時尚生態了,因此C32歷史積淀和C34文化融合對于國際化的都市而言是具有影響力的,繼承和發揚優良的歷史傳統,也能夠做到它山之石,融合多元文化與自己的民族中,城市才具備可持續發展的動力。

表6 城市時尚生態發展的要素評價指標對總目標的權重分析

3 影響倫敦與上海城市時尚生態發展的核心要素比較

通過AHP矩陣分析,倫敦和上海兩大城市的時尚生態可以通過對影響發展核心要素來進行比較,即對C12學校教育、C13政府政策、C22機器革新、C33文化基因和C24智能技術。下面把倫敦和上海的核心要素對比:

C12學校教育:

倫敦:皇家藝術學院和中央圣馬丁藝術與設計學院領銜,牛津大學、倫敦傳媒學院、倫敦時裝學院、英國皇家美術學院、坎伯韋爾藝術學院為主;還有像創意計算機學院、倫敦電影學院、皇家音樂學院等20多所培養時尚設計和藝術設計類人才的學校。

上海:東華大學領銜;上海視覺藝術學院、上海戲劇學院、華東師范大學、上海師范大學、同濟大學的藝術類二級學院為主;上海應用技術學院、上海第二工業大學、上海杉達學院等近20所培養時尚設計和藝術設計類人才的學校。

C13政府政策:

倫敦:1997年7月,英國首相布萊爾將原有的國家遺產部更名為”文化媒體體育部”,同時成立由布萊爾首相親自負責的“創意產業特別工作組”。 1998年出臺的《英國創意工業路徑文件》,明確提出了“創意產業”(Creative Industries)的概念,《2001年創意產業專題報告》研究報告、2004年《創意產業經濟評估》公布了當時創意產品出口、就業等統計數據,介紹了產業的發展現狀,推動英國創意產業發展。薩喬維爾在牛津大學舉行的媒體大會的報告中指出,在過去的八年(1997--2005)中,創意產業的年平均增長率比英國整體經濟增長速度高出一倍左右,以倫敦為中心,出現了一系列具有創意的設計,至21世紀初、特別是2012年倫敦奧運會時達到了高峰,給人以創意無限的深刻印象。

上海:2003年9月,《文化部關于支持和促進文化產業發展的若干意見》及配套措施;2009年,《文化產業振興規劃》的頒布,這是我國第一部文化產業專項規劃,標志著我國戰略性產業納入了創意產業,上海也是借助國家之力迅速發展;2010年10月《中共中央關于深化文化體制改革推動社會主義文化大發展大繁榮若干重大的決定》,提出“要加快發展文化產業,推動文化產業成為國民經濟支柱性產業。”2012年5月,《國家“十二五”文化改革發展規劃綱要》明確強調要大力“發展文化產業集群,提高文化產業規模化、集約化、專業化水平。”2020年推出《上海市促進文化創意產業發展財政扶持資金管理辦法》。

C22機器革新:

倫敦:“英國工業革命”中誕生的現代設計構成了倫敦城市時尚生態,是從手工業生產過渡到機械化生產的技術革命,是人類生產方式的一次革命性巨變。它開創了現代工業化的道路。倫敦在“藝術與手工藝運動”推動倫敦城市時尚發展,倡導藝術與手工藝結合,這是世界現代設計史上影響甚廣的第一次設計運動。 現代工業發展與上海區域平衡。

上海:鴉片戰爭前以手工業為主,手工藝發展緩慢;“洋務運動”后誕生了中國本土工業體系,隨著商業入侵本土工業逐步發展,但輕工業為主,和倫敦相比沒有經過工業革命這種能夠改變人類生產方式的革命性巨變,民族工業在外來工業的逼迫下發展;現代工業上海飛速發展,工業迅速發展,與倫敦的經濟體量相當。

C33文化基因:

倫敦:大約公園200-225年羅馬人入侵,建立名為倫底紐姆的城鎮,后來稱東倫敦;公園410年以后安格魯-撒克遜人入侵,建立了威斯敏斯特市,后來稱西倫敦。隨后的500年間大倫敦總是在兩座城鎮的相互碰撞和融合中發展。公園1066年諾曼人入侵,江東西倫敦合二為一,來自世界各地的商人在倫敦定居,帶來了各地文化,變成一座“移民之城”,逐漸形成了比較包容的多元文化。

上海:上海在春秋時期(月公元前770-476男)就有城鎮雛形,早于倫敦,但直到13世紀,即南宋時期(公元1260-1274年),上海地位日益重要,這里商船云集。鴉片戰爭后,上海租界林立,整整一個多世紀,上海成了入侵者“冒險家的樂園”。外國資本的入侵壟斷了上海及東南沿岸的手工業,也帶來了不同國家的文化,“移民之城”文化形成。

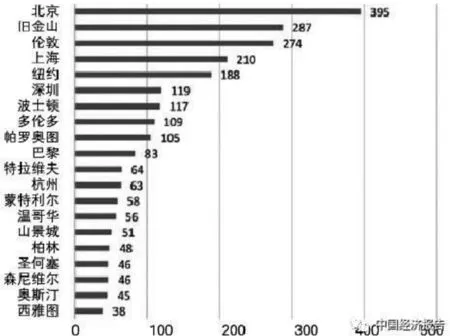

表7 全球人工智能企業數量排名

C24智能技術:

倫敦:機器人技術開發歷史悠久,且該技術快速影響人類社會和經濟的發展。云計算、自動化技術、社會服務和醫療健康等方面的飛速發展,智能化應用程度越來越高。

上海:機器人技術開發起步較晚,但智能技術應用領先,尤其是在物聯網、增強現實、虛擬現實和區塊鏈方面處于世界先進水平。

3.1 影響倫敦與上海時尚生態發展的核心要素相似點

3.1.1 文化基因形成的相似 根據核心要素對比可以看到,倫敦城市最早是被稱之為“入侵者之城”[3],首先由羅馬人在大約200-225年期間入侵,建立名為倫底紐姆的城鎮,后來稱東倫敦,在此期間羅馬文化被大量植入,當時的建筑、城墻多仿造羅馬風格。到公園410年以后安格魯-撒克遜人入侵,統治者建立了威斯敏斯特市,后來稱西倫敦。此后統治者吸收引進了天主教文化、歐洲諾曼底文化等歐洲文化,讓倫敦從開始成為都市的時候就植入了“多元文化”這一概念。隨后的大倫敦總是在東西倫敦兩座城鎮的相互碰撞和融合中發展,使多民族文化有了發展的空間。由于倫敦的航海業在公園10世紀-15世紀時期處于發達水平,借助港口城市之便,貿易往來很多,大量的商人和從殖民地俘虜來的奴隸定居于倫敦,使城市居民人口擴大,“移民之城”名副其實,多元文化則給城市時尚發展提供了靈感來源,成為后來倫敦能成為時尚之都的文化基因,許多歷史建筑也是在這個時期形成,如倫敦塔和威斯敏斯特教堂,后來的白金漢宮、金融城摩天大樓、金絲雀碼頭、泰晤士河岸文化等都為倫敦的時尚之都加分不少。

與倫敦相比,上海與倫敦有相似的歷史,雖然真正成為城鎮雛形的時間相差幾百年,但“入侵者之城”的文化基因大多相似,鴉片戰爭以后中國淪為半殖民地半封建的社會,上海鄰近港口,首先是外來文化進入的地區[4],現在您站在黃浦江畔,著名的海關大樓,和平飯店,原始的匯豐銀行大樓,亞洲大樓,華爾道夫·阿斯托里亞酒店,和其他風格的歷史建筑,結合哥特式尖頂和巴洛克式全景柱,西班牙陽臺和古希臘的穹頂,就好像它穿過了上個世紀異國情調的街道一樣,雖然是在強權之下打開國家大門,但從文化的角度看也是多元文化形成的機遇,使得上海成為最早吸收外來文化的地區。新中國成立后,來自祖國各地的精英加入上海的建設中,多民族文化與外來文化融合,上海成為“移民之城”也是名副其實。

3.1.2 智能技術的應用相似 普華永道(Price Waterhouse Coopers,PWC)發布了《在萬變的世界中

重新定義商業成功-第 19 期全球 CEO 年度調研》(“Redefining Business Success in a Changing World the 19thAnnual Global CEO Survey”)報告,指出當前 8 項重要的新興核心科技,包括人工智能、機器人、無人機、物聯網、增強現實、虛擬現實、區塊鏈和 3D 打印技術等[5]- [6]。

2019年清華大學中國科技政策研究中心的研究報告中統計了人工智能企業數量TOP20的城市(見表7),其中倫敦和上海分別排列在第三和第四,這說明在智能技術在這兩個城市中對城市經濟影響是相似的,雖然在倫敦有劍橋大學、牛津大學、倫敦大學、華威大學等國際頂尖的智能技術研究團隊,但在第四次工業革命興起之際,中國已經躋身于這次工業革命的前列。在人工智能領域,中國在技術發展與市場應用方面已經進入了國際領先集團,尤其是百度、阿里巴巴、騰訊(BAT)等企業的引領下物聯網、增強現實、虛擬現實、區塊鏈方面遙遙領先于世界。在語音識別、圖像識別、機器翻譯等方面倫敦和上海的技術水平相似,這類技術的推廣應用為城市時尚題材的推廣提供了技術保障,城市的時尚生態保持良好的發展狀態。

3.2 影響倫敦與上海時尚生態發展的核心要素不同點

3.2.1 時尚教育規模和水平之差 從倫敦和上海的時尚設計學校教育的數量來看差別并是很大,到目前為止,倫敦有大約20多所開設時尚、設計、藝術類教育的學校[7],上海也有大約20多所開設時尚、設計、藝術類教育的學校,但從時尚設計教育水平和質量方面比較,目前的差距依然很大。

以倫敦的領銜學校-皇家藝術學院(成立于1837年),在2019年QS世界大學專業排名(藝術&設計)中,名列世界第1,英國第1,倫敦有6所學校排入世界前50名。而代表上海只有同濟大學藝術設計專業排入世界前20位(位列14),其他學校,包括東華大學在內都在50名以后。

在設計教育理念方面,依然有較大差異,設計是個反復的過程,做出一堆東西才能出一個設計,通過不斷的嘗試、驗證與推翻,才能完成一次設計,這看上去像是個“實驗”[8],從這個角度看,代表英國設計水平的時尚院校推崇時裝設計是種“實驗”,實驗過程中能誕生一批“實驗品”。以“實驗”方式研究靈感。英國設計師所說的“靈感研究C muse research”,其實是從不同角度嘗試著將抽象概念轉化成不同的3D“物態品”。如樣衣、胚布衣這類常用的,有時是半成品、服裝局部等,很多時候不知為何物,看似與服裝無關,類似“構成”作品;也有的只是傳達某種概念、承載一些抽象想法或游離思緒一樣具體的東西。在中國“畫設計”依然是設計教育的主流方法[9],這與教師引導有關,時裝設計院校是中國當代設計師群體的主要出處,中國當代設計師群體有一部分來源于美術界,另一重要群體是設計院校的培養,余下的一部分也早早與美術結緣,少有設計師來自非美術類行業,整體而言,都有著扎實的美術基底,而設計專業院校選拔標準、課程設置、授課方式中藝術繪畫又占據很大比重。除了“畫設計”則是“物態資料”,也就是參考別人的作品,有時候不進行任何消化去參考,則讓設計師失去了創造靈感,變成了拷貝。

在設計師群體方面也有差異,在倫敦有大量的自由設計師,設計師可以考賣自己的設計為生,這位城市注入廣泛多元和創新時尚的活力,使得在崗的設計師也需要不斷創新才能夠擁有職位。在上海,目前雖然有少數工作室,但自由設計師數量極少,設計師大多都是為某個企業和單位工作,流動性較小,對時尚職業而言則缺少了活力。

3.2.2 政府政策的支持力度之差 在當下設計趨于全球化背景下兩大城市的政府都加大了對時尚產業的扶持,但從政府干預的時間而言,倫敦早在1997年就大力發展創意產業,把文化創意產業的地位提升到城市發展的核心戰略層面,政府全力扶持,提升倫敦國際化大都市形象。于此同時扶持各類美術館、博物館、藝術館,搭建公共服務平臺,構建新型的多元時尚藝術環境,提升城市時尚度[10],如 2000年《下一個 10 年》明確要從教育培訓、扶持個人創意及提倡創意生活等三方面研究如何培養公民創意生活意識及享受創意生活;在2008年《創意英國:新經濟下的新人才》提出要從兒童教育抓起,盡早發現個人的創意才能[11],并分別就青少年、成人創意才能的培養等方面提出 8 大項 26 個承諾與行動;在2009年《數字英國》計劃中,提出要在數字時代將英國打造成全球創意產業中心,在清晰公平的法律框架的保護下,擴大數字內容的傳播范圍[12],這為英國當然包括倫敦確立了打造良好的數字化創意產業環境的目標,詳盡部署了科技創新與創意產業融合的實施戰略。

與英國創意產業的發展相比較,我國創意產業的起步較晚,當前文化產業發展戰略已日益上升為我國未來經濟和社會發展的重要戰略舉措。雖然在2003年政府推出了《文化部關于支持和促進文化產業發展的若干意見》的文件及配套措施,但由于當時國內經濟實力弱,第一、第二產業發展水平低下,文化產業沒有得到重視;直到2009年,我國第一部文化產業專項規劃《文化產業振興規劃》的頒布與實施,標志著我國創意產業正式上升為國家戰略性產業,上海也是借助國家之力迅速發展。之后,上海政府大力支持創意產業發展,但和倫敦相比依然有差距,需要我們努力。

3.2.3 智能技術的硬件和運算方法之差距 智能技術被稱之為“第四次工業革命”,歷次的工業革命都會對人類產生巨大的影響,人們的生活方式也隨之發生巨大變化。中國在歷次工業革命里一直處于落后追趕的狀態,而在第四次工業革命興起之際,中國已經擠進了第一梯隊,加上中國有龐大的市場體量,在技術應用與市場應用方面已經進入了國際領先集。

然而,中國在太空探索,航天無人機系統,地球資源和環境監測,地面機器人學,航天工程,傳感與感知,人機交互等方面仍處于落后。人工智能技術發展缺乏頂尖人才,與英國的差距還十分明顯,缺乏像牛津大學、劍橋大學帶領下智能技術頂尖團隊。英國政府對智能技術的研發和推廣也具有預見性,2013 年 10 月,由英國政府科技辦公室啟動《英國工業 2050 戰略》,形成最終報告《The future of manufacturing:a new era of opportunity and challenge for the UK》(即:《制造業的未來:英國面臨的機遇與挑戰》)[13],該計劃是定位于 2050 年英國制造業發展的一項長期戰略研究。該報告指出要大力發展智能化工廠,將人機互動和3D技術運用在一線生產中;通過互聯網整合現有的物流業態,構建能夠快速反映、快速服務的物流體系。2016 年,UK-RAS 發布《制造機器人:下一代機器人工業革命》白皮書中,同樣提出打造智能化工廠,將高價值制造(HVM)列入重點科技發展戰略,政府、創新中心與各類規模的企業共同為技術概念和商業化之間搭建橋梁,加速制造業發展。

中國在2015年《中國制造2025》,其核心是加快新一代信息技術與制造業深度融合,推進智能制造。緊接著又將人工智能行業納入國家"十三五"規劃中,說明我國已經把人工智能放到了一個很重要的位置。到2019年3月19日,中央全面深化文員會審議通了《關于促進人工智能和實體經濟深度融合的指導意見》。該文件提出要把握新一代人工智能發展的特點,結合不同行業、不同區域特點,探索創新成果應用轉化的路徑和方法,構建數據驅動、人機協同、跨界融合的智能經濟形態[14]。從而可以看出政府把人工智能上升到國家意志的決心,人工智能已成為引領科技發展的重要驅動力。國家政策是我國人工智能行業發展的主要推動力。但目前的現狀態是研發能力弱,應用能力強,智能技術在未來勢必會深層次的影響城市時尚生態發展,我們應當清楚地認識到智能技術的應用不代表智能技術的研發,因此發展有特色的城市時尚生態對各國而言都是未來的新課題,在世界發生“第四次產業革命”的時候,如何注重本土文化的傳承,如何在新的生活方式下提升城市時尚度,形成具有本土特色的城市時尚生態也是熱點研究。

4 結語

倫敦與上海,這是兩個具有特色但又具有國際性的大都市,具有相似的文化基因并在當下都引領者時尚,從黃浦江到泰晤士河,從塔橋到外白渡橋,從“一平方公里”到陸家嘴,無不具有很多相似之處,但與之比較,在提升城市時尚度方面我們應該受到以下啟發:

1.借鑒英國政府以“創意”為理念的積極措施,促進傳統文化資源向文化資本的轉變,倡導文化創新,用文化的發展來增強民族的凝聚力,增強民族對國家的認同感。在尊重城市歷史保護歷史文物的基礎上,提升城市文化產業地位,重視戰略規劃的制定。借鑒英國的經驗,各級政府應當進一步從國家文化強國發展戰略的高度重視文化產業發展,制定相應的創意城市發展戰略,并且在推動文化產業發展的同時,積極地將建立本地區的文化藝術區作為城市規劃的一部分,發揮其服務市民、促進消費、美化城市的功能,實現藝術與商業的融合。

2.大力發展高質量的時尚教育,建設以學校教育為主,機構教育和學徒傳授為輔助的時尚教育體系。改變創意設計教育理念,轉變“畫設計”現象,提倡實踐,提倡思維創新。支持大眾的藝術教育,倡導文化藝術產品應面向大眾。鼓勵廣大民眾尤其是青少年積極參加各類文化藝術活動,并要求各藝術團體和教育機構為廣大民眾提供盡可能多的參與機會。借鑒英國經驗,以時尚周、世博會等為突破點,提升城市時尚度。打造想倫敦泰晤士河南岸相似的以各種時尚藝術天地,使其成為最受歡迎和繁榮的地區之一,借此區域提升城市整體時尚水平。

3.借助第四次產業革命的強勁東風,抓住機遇,從政府角度為人工智能產業的發展提供非常有利的政策、輿論、金融、市場和人才供給等發展環境,大力發展智能技術,上海作為中國乃至世界大都市之一,借助著名院校提升研發能力,大力推進產學研融合創新,還要更加鮮明地支持企業利用數據、算力等優勢從事人工智能基礎研究,同時繼續發揮優勢,大力推廣技能技術的應用和普及,補上硬件研發和技術轉化方面的“短板”,借助互聯網、虛擬現實和區塊鏈等優勢,促進技術進步和產業應用,同時要注意道德倫理、安全規制等問題還的研究,是智能技術完全成為熱門生活中的部分,從而提升生產力水平,也達到了提升城市時尚生態的目的。