汽車電子后視鏡專利技術分析

賴立強,王浩楠,吳方圓

(廣西曙光知識產權代理有限公司,南寧530000)

0 前言

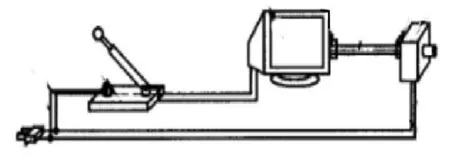

電子后視鏡用電子攝像頭取代車外的物理后視鏡將汽車盲點區域的圖像傳遞到車內的顯示屏上面,如圖1所示,其結構主要包括電子攝像頭和顯示屏、電源接口,技術核心為圖像處理技術,攝像頭的信號輸出接口經信號線與顯示器的信號輸入接口相連接,顯示器的電源線和攝像頭的電源線均與電源接口相連通,顯示屏能夠將電子攝像頭拍攝的畫面顯示給駕駛員。具有結構小巧緊湊,降低風阻系數,受外界環境因素干擾小,視野盲區小,顯示視圖智能切換,行車更安全等優點[1]。以計算機技術為基礎的視頻圖像處理系統是汽車電子后視鏡向的集成化、智能型,多功能方向發展基本支撐條件[2],推動了電子后視鏡技術從傳統影像、CMS(攝像頭監控系統)替代傳統光學后視鏡向臨時調整視野(場景隨動)發展,其專利技術發展也密切相關。但電子車外后視鏡發展仍然受到兩方面影響,首先是攝像頭和顯示屏價格昂貴,因此目前只適合在高檔車型上裝備,其次是交通法規限制其使用,中國和美國這2個全球最大的汽車市場尚未立法批準該技術的實際使用,限制了該項技術的推廣和應用。由于汽車電子后視鏡技術極大地提高了駕駛舒適性和安全性,電子后視鏡技術取代傳統物理后視鏡將會成為趨勢,已有較多國家正在為電子后視鏡的應用修改相關法律法規。

圖1 電子后視鏡原理圖

本文對汽車后視鏡專利申請的申請地區分布、申請量趨勢、申請人分布現狀、技術分支分布,明確汽車后視鏡相關專利的分布狀況,為企業和科研機構在制定研發策略及實施專利布局時提供參考。

1 電子后視鏡專利申請情況分析

本文采用IncoPat(合享新創專利數據庫)作為檢索分析工具,檢索數據范圍為全球中英文專利,檢索時間范圍為2020年7月之前,采用汽車和電子后視鏡兩個關鍵詞,制定了檢索策略:(汽車+automobile+vehicle)*(電子+electronic)*(后視鏡+(rear-view mirror))進行檢索,將檢索結果結合汽車技術領域特色詞逐條排除與本文內容不符的雜質后,對國內外的汽車電子后視鏡專利文獻進行統計分析,研究了申請地區分布、申請量趨勢、競爭對手分布現狀、技術分支分布等情況。

1.1 電子后視鏡專利申請趨勢分析

截止至2020年7月,經過檢索并去除雜質后得到國內外相關專利211件,最早的專利申請日期為1970年2月18日,申請量排名前五的國家地區分別為中國、德國、美國、世界知識產權組織和日本,申請數量依次為150件、12件、11件、9件和7件。

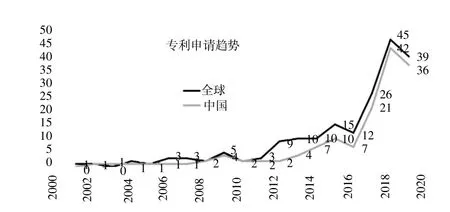

由圖2可以看出,從2001-2011年,電子后視鏡的專利申請量較少,均低于5件,處于無趨勢狀態,說明該階段處于該技術的技術萌芽期。從2012年到2018年,得益于汽車工業的井噴式發展及人們對汽車安全性能的重視,電子后視鏡相關專利申請量迅速增長,2018年達到了45件的峰值,該階段屬于電子后視鏡的高速發展期,中國作為專利申請量最的國家,其專利申請趨勢和全球趨勢相同,也從2012年到2018年逐漸增加。2019年和2020年由于專利公開滯后性的原因,導致數據不全,但預測其增長趨勢仍將延續。

圖2 電子后視鏡專利申請年度趨勢

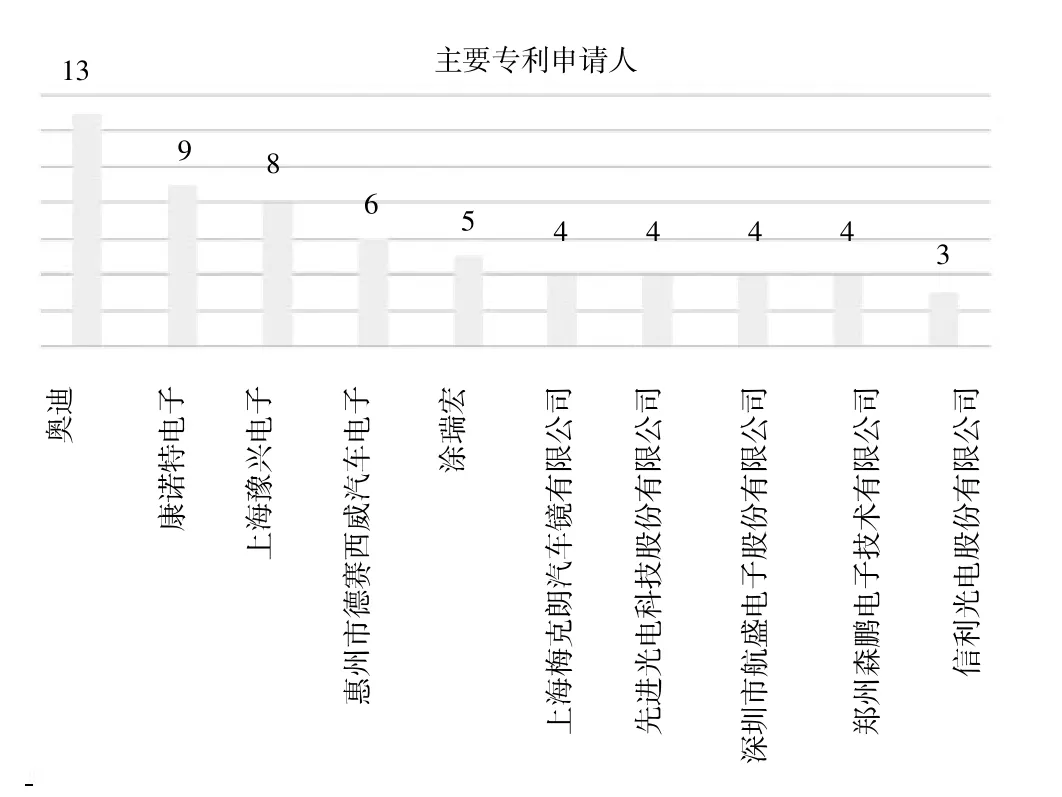

1.2 電子后視鏡專利競爭對手分析

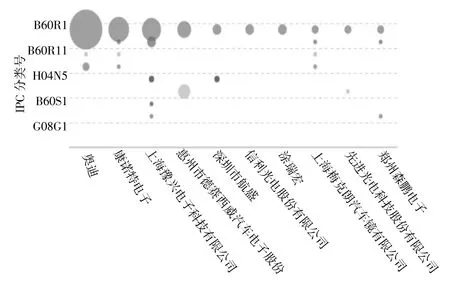

電子后視鏡專利申請人有140人,中國和外國申請人分別為103和37人,近5年來后進入的申請人較多,競爭越來越激烈。從圖3可以看出,有關電子后視鏡排名前10的申請人中,申請量排名前兩位的均為國外申請人,德國的奧迪公司申請13件,愛爾蘭的康諾特電子有限公司申請9件,這與國外汽車工業起步較早密切相關,從數據庫聚類分析結果可知,奧迪公司專利主要涉及觸摸屏幕(5件)、反光鏡(4件)和圖像捕獲(4件)等技術特征,而康諾特電子有限公司的專利主要涉及鏡面和圖像捕獲(6)等技術特征。此外,排名第三到第十的申請人均為國內申請人,主要為上海豫興電子科技有限公司申請8件,惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司申請6件,中國臺灣的徐瑞宏申請5件,其他申請人申請量均在5件以下,主要中國申請人的專利主要涉及圖形用戶界面(42件)、后視鏡調節開關和折疊機構(22)等技術特征,與國外申請人相比,中國專利在后視鏡機械結構上申請有較多專利,屬于外觀結構上的設計,在核心技術上有待加強。表明中國在電子后視鏡技術領域的研發能力較強,但相比外國,中國電子后視鏡申請人較為分散,申請人主要為電子技術領域企業,但車企、科研院所和高校在該技術領域的專利申請布局較為欠缺。從競爭態上看,企業在該領域進行專利布局時,最大的競爭對手是奧迪公司和康諾特電子有限公司等國外企業,國內專利申請人的專利申請較為分散,尚未形成專利壁壘,國外主要申請人較為集中,應注意防范專利壁壘,可見圖像捕獲技術是主要申請人重點研發的技術

圖3 電子后視鏡主要競爭對手

1.3 電子后視鏡專利技術分布分析

圖4為電子后視鏡專利申請排名靠前國際專利分類號(IPC)的大組分類技術分布圖,可以看出,大組分類號為B60R1/00(光學觀察裝置)的申請量最多(162件),占比達到了61%,H04N7/00(電視系統)排名第二(28件),占比為11%,B60R11/00(其他類目不包括的物品固定或安放裝置)排名第三(24件),占比為9%,B60R16/00(專門適用于車輛并且其他類目不包含的電路或流體管路)排名第四(16件),占比為6%,G02F1/00(控制來自獨立光源的光的強度、顏色、相位、偏振或方向的器件或裝置,例如,轉換、選通或調制)排名第五(10件),占比為4%。其他IPC大組的專利申請量均在10件一下,占比均低于4%。主要申請人方面,奧迪、康諾特電子和上海豫興電子等主要布局在光學觀察裝置,其他領域布局較為分散,可見光學觀察裝置,具體如攝像頭,反光鏡等技術為電子后視鏡研發最活躍的分支技術,該技術分支布局了較多專利,壁壘較多,競爭較為激烈,選擇該技術分支進行研發時,要注意規避侵權風險。

圖4 電子后視鏡國際專利分類技術分布

2 結束語

本文通過對電子后視鏡全球專利申請的國家或地區、申請量年度趨勢、主要競爭對手、主要技術構成進行了統計及分析,得出以下結論:

中國為電子后視鏡技術專利申請的主要國家,電子后視鏡技術近10年專利申請量逐漸增多,研發熱度仍將持續,國外最大的競爭對手是奧迪公司和康諾特電子有限公司,國內車企的相關專利申請很少,其研發尚未形成規模,專利壁壘較少,企業可積極開展相關技術研究開發并制定專利布局策略,為產品保駕護航。從國際專利分類號分組情況和數據庫聚類分析來看,電子后視鏡技術研發主要集中在光學觀察裝置、圖像捕獲和用戶界面技術領域,企業在制定技術研發及專利布局策略時,應注意防范光學觀察裝置技術分支的專利壁壘,避免侵權風險,降低研發成本。光學觀察裝置、圖像捕獲和用戶界面技術是未來電子后視鏡技術可能的趨勢和尋求突破的領域,電子后視鏡未來要解決傳統光學后視鏡視野范圍局限及因光線明暗、雨雪天氣等影響傳統視鏡可視效果導致的交通事故,還可以通過降低風阻風噪實現節能,更可以實現智能網聯、事故取證等增值功能。