危機管理視角下的綏靖行為論析

摘 要: 20世紀30年代英法等西方國家對納粹德國實施的綏靖政策,一般被認為是鼓勵希特勒侵略膽量和野心、最終導致二戰爆發的一個重要原因,它在日后甚至發展成了國際政治中軟弱無能、膽怯和喪失原則的無益讓步的代名詞,即所謂“慕尼黑類比”。在“慕尼黑類比”的陰影下,“綏靖”一詞被嚴重污名化,淪為政治攻擊的工具,用以反對任何正常和必要的國家間談判、妥協和友好交往,為強硬外交乃至戰爭鋪路,產生了嚴重的國際政治后果。但從危機管理的角度來看,綏靖可以是一種通過向對方做出不對等的利益讓步來化解危機、避免戰爭的理性手段,它是一國在面臨他國直接威脅挑戰或危機情形下,當相互妥協、威懾與強制外交等其他手段都失敗或不可行,從而使危機發展到一定階段時,國家基于成本收益計算和利害權衡,為了避免戰爭而做出的最后努力。未來研究中應摒棄政治與意識形態上的偏見,發掘更多綏靖案例,對諸如綏靖政策何以成敗等問題進行深入分析,以豐富和加深我們對于國際政治中的綏靖現象的理解。

關鍵詞: 慕尼黑類比;綏靖政策;國際危機

一、問題的提出

20世紀30年代英法等西方國家對納粹德國實施的綏靖政策,一般被認為是鼓勵希特勒侵略膽量和野心、最終導致二戰爆發的一個重要原因。例如,英國前首相溫斯頓·丘吉爾(Winston Churchill)曾將綏靖政策比喻為“喂養一條寄希望于它在最后才把主人吃掉的鱷魚”,認為英國張伯倫政府的對德綏靖政策對二戰的爆發負有不可推卸的責任。①

丘吉爾的這一觀點在后來得到了許多政界和學界人士的支持,成為關于二戰爆發原因的一個主流敘事。②

從那之后,“綏靖”一詞便成為一個帶有嚴重負面和消極含義的政策術語,綏靖政策被認為只會增強敵人實力、損害本國聲譽,鼓勵敵手進一步侵略擴張的野心,從而導致災難性后果。在高度重視權力與利益的國際政治中,綏靖政策被普遍認為是一種愚蠢而可恥的冒險行為,甚至成了軟弱無能、膽怯和喪失原則的無益讓步的代名詞,此即所謂“慕尼黑類比”。

“慕尼黑類比”是建立在對二戰爆發進行經驗總結的基礎之上的,它對二戰爆發原因的分析具有一定的合理性,但是將從二戰爆發這一特定歷史事件中得出的某些經驗教訓普遍化為一項國際政治規律和準則信條,將綏靖政策完全等同于“慕尼黑事件”本身,顯然是有失偏頗的。“歷史類比可使人從以往事件中獲取洞察力,所以是理性思維的有用捷徑。但是,這樣的類比也可以遮蔽現時事件中一些不同于歷史事件的側面”。

[美]羅伯特·杰維斯著,秦亞青譯:《國際政治中的知覺與錯誤知覺》,上海人民出版社2015年版,第242頁。關于國際關系中的歷史類比如何影響領導人的決策,還可參見Yuen Foong Khong, Analogies at War: Korea, Munich, Dien Bien Phu, and the Vietnam Decisions of 1965, Princeton: Princeton University Press, 1992; Ernest R.May and Richard E.Neustadt, Thinking in Time: The Use of History by Decisionmakers, New York: The Free Press, 1986; Jeffrey Record, Making War, Thinking History: Munich, Vietnam, and Presidential Uses of Force from Korea to Kosovo, Annapolis, MD: Naval Institute Press, 2002; Jeffrey Record, The Specter of Munich: Reconsidering the Lessons of Appease Hitler, Washington, D.C.: Potomac Books, 2007.“慕尼黑類比”的誤導性還在于,它往往誘導領導人采取強硬和極具競爭性的政策,或者被領導人用來為這些政策進行辯護。在“慕尼黑類比”的陰影下,“綏靖”一詞被嚴重污名化,淪為一個進行政治攻擊的工具和標簽,用以反對一些正常和必要的國家間談判、妥協和友好交往,為強硬外交乃至戰爭鋪路,造成了許多嚴重的國際政治后果。

另一方面,這種政治上的偏見和污名化也妨礙了人們從學理上對綏靖進行認真、深入的研究。由于國際體系的無政府性,當國家間產生嚴重的利益沖突與分歧,或一國面臨他國的直接威脅挑戰時,戰爭與談判妥協是國家可以采取的兩種最基本的政策選項。對此,詹姆斯·費倫(James Fearon)曾提出一個經典的問題,即鑒于戰爭的代價如此巨大,從成本收益計算的角度來看,當國家間面臨利益沖突與分歧時,國家為何不首先采取和平談判的方式而一定要訴諸戰爭手段來解決爭端呢?如果能通過談判達到自己的目的,則可避免戰爭的高昂成本。費倫認為信息的不對稱、承諾難題和議題的不可分割性這三個因素阻礙了國家在戰前達成妥協,從而直接導致了戰爭的爆發,此即所謂戰爭的理性主義解釋。James Fearon, “Rational Explanation for War, ” International Organization, No.49, Vol.3(1995), pp.379-414.本文的核心研究問題則反其道而行之,即在面臨挑戰威脅和利益沖突時,國家為何會選擇談判妥協而非訴諸戰爭手段來解決爭端?本文認為,綏靖是一種通過向對方作出不對等的利益讓步來解決爭端、避免戰爭的手段,因而綏靖也是談判妥協的一種方式。那么,更進一步的問題就在于,國家為何會選擇以綏靖而非其他談判妥協的方式來解決爭端、避免戰爭?既然存在關于戰爭的理性主義解釋,那么有沒有可能提供一個關于綏靖的理性主義解釋?

二、 綏靖的概念定義

綏靖(appeasement)一詞最初是指“講和、調解糾紛”等,以及“用滿足要求的辦法息事寧人”。

《新牛津英漢雙解大詞典》編譯委員會:《新牛津英漢雙解大詞典》,上海外語教育出版社2007年版,第89頁。在歐洲古典外交的語境中,綏靖是指“通過消除導致兩國間沖突的主要原因的方式來緩解兩國間緊張關系”的外交政策。Gorden A.Craig and Alexander L.George, Force and Statecraft: Diplomacy Problems of Our Time, 2nd ed.,New York: Oxford University Press, 1990, p.250.如前所述,盡管“綏靖”一詞在國際關系研究的文獻中經常出現,但大多數學者在概念使用上相當隨意、混亂,正如諾林·利普斯曼(Norrin M.Ripsman)和杰克·利維(Jack S.Levy)所說,目前學界對于綏靖概念的理解要么過于寬泛,要么過于狹隘,過于寬泛是因為人們容易把它同一般的互相妥協的談判策略相混淆,過于狹窄是因為一提及綏靖,人們就想起“慕尼黑”,常常把綏靖等同于二戰前英法等國對納粹德國的外交政策這一特定歷史行為。Norrin M.Ripsman and Jack S.Levy, “Wishful Thinking or Buying Time? The Logic of British Appeasement in the 1930s,” International Security, Vol.33, No.2(2008), pp.148-181.國際關系學科中對于綏靖的概念定義,主要包括以下幾種。

第一種是將綏靖等同于正常的國家間接觸、談判、和解。例如,保羅·肯尼迪(Paul Kennedy)將綏靖定義為“通過理性協商和妥協來消除抱怨和不滿,以求解決國家間爭端,從而避免危險殘酷且代價高昂的武裝沖突”。Paul M.Kennedy, “The Tradition of Appeasement in British Foreign Policy 1865-1939,” British Journal of International Studies, Vol.2, No.3(1976), p.195.斯蒂芬·洛克(Stephen R.Rock)根據歐洲古典外交的語境,將綏靖定義為“通過消除導致兩國間沖突的主要原因的方式來緩解兩國間緊張關系的政策”。Stephen R.Rock, Appeasement In International Politics, Lexington: The University Press of Kentucky, 2000,p.12.持類似觀點的還有Alexander L.George, Bringing the Gap: Theory and Practice in Foreign Policy, Washington DC: United States Institute of Peace, 1993, p.61; Gorden A.Craig and Alexander L.George, Force and Statecraft: Diplomacy Problems of Our Time, 2nd ed., p.250.這類定義都比較寬泛模糊,缺乏對綏靖政策的實施手段、目標等的嚴格界定,使得綏靖這一概念與接觸(engagement)、和解(conciliation)、遷就(accommodating)、談判(negotiation)等概念相混淆,從而導致理論分析的含混不清,且容易得出綏靖是個好的政策選擇的結論。如斯蒂芬·洛克根據其定義考察了1896—1903年英國對美國、1936—1939年英國對納粹德國、1941—1945年美國、英國對蘇聯、1989—1990年美國對伊拉克、1988—1994年美國對朝鮮的“綏靖”行為的案例,但是如果仔細考察這些案例,有些明顯屬于一般的談判、接觸等行為。

第二種是將綏靖視為一種被用錯了對象的妥協、安撫政策。如漢斯·摩根索(Hans J.Morgenthau)認為,當對方是“現狀國”(即對方的利益訴求有限)時,作為傳統外交手段的妥協安撫手段是高尚而可取的,但綏靖是一種將利益訴求無限化的“帝國主義國家”當成現狀國,從而對其實施安撫妥協的錯誤政策。

[美]漢斯·摩根索著,徐昕等譯:《國家間政治:權力斗爭與和平》,北京大學出版社2006年版,第101頁。這類定義將對象國性質作為區分綏靖與一般性妥協政策的依據,但其問題在于,政策分類的根本依據應當是政策內容本身,而非其實施對象,對象國的性質只是影響政策成敗的一個重要因素,但不應以此作為區分政策類型的標準。而且,國家屬性或意圖并非是固定不變的,一國可能在一段時期維持現狀,但在另一段時期內卻試圖改變現狀。此外,從操作化的角度而言,一國是維持現狀國家還是帝國主義或修正主義國家,正是根據其行為來判斷的,人們無法事先得知一國的意圖及其將要采取的政策,把國家區分為維持現狀國家和帝國主義或修正主義國家兩類,再據此解釋國家行為的做法還會陷入循環論證的境地。

第三種觀點是把綏靖標簽化為一國面對他國威脅挑戰時的退縮、投降行為。如格倫· 斯奈德(Glenn Snyder)認為綏靖就是滿足侵略者的要求以避免遭受其攻擊的膽怯行為。Glenn Snyder, Alliance Politics, Ithaca: Cornell University Press, 1997, p.160.這一類觀點在政界及媒體輿論界尤其大受歡迎,它遵循的是前述“慕尼黑類比”的邏輯,其特點是帶有強烈的意識形態色彩和政治偏見,對綏靖持完全否定的態度,缺乏客觀、中立的研究立場,也阻礙了人們將綏靖作為一種外交戰略手段進行認真深入的分析。

此外,還有人主張綏靖是弱小國家對大國、強國做出的妥協行為,Victor D.Cha, “Engaging North Korea Credibly,” Survival, Vol.42, No.2(2000), p.149;Mark R.Brawley, “The Political Economy of Balance of Power Theory,”edited by T.V.Paul, James J.Wirtz and Michel Fortmann, Balance of Power: Theory and Practice in the 21st Century, Stanford: Stanford University Press, 2004,p.84.忽視了大國、強國也會對小國、弱國實施綏靖,因為后者可能由于暫時陷于某種困境(如該大國或強國與其他強大對手處于沖突或競爭狀態中),或者在某一特定危機挑戰中其應對資源相對不足,從而也會對弱國、小國做出讓步和綏靖。Zee Maoz, “Resolve, Capabilities, and the Outcome of Interstate Disputes, 1816-1976, ” Journal of Conflict Resolution, Vol.27, No.2(1983), pp.195-229; Chong Chen,“Territorial Dispute Initiation by Weaker States,” The Chinese Journal of International Politics, Vol.11, No.3(2018), pp.339-372.

本文主張摒棄政治與意識形態上的偏見,根據政策內容本身而非其成敗得失來界定“綏靖”的概念。在借鑒前人研究的基礎上,本文嘗試給綏靖做出如下定義:一國通過向不滿于現狀的挑戰國提供某種不對稱的利益與好處,以求至少暫時或部分滿足對方的利益訴求,從而避免或推遲雙方之間的戰爭或沖突。

在此,需要補充說明以下幾點:首先,本文不否認綏靖政策可能有多種目標,例如作為長期目標的沖突與危機預防、從根本上改善兩國關系(如化敵為友)等,但這些目標更多地與接觸(engagement)、安撫(reassurance)、調適(accommodation)等戰略手段有關,關于接觸、安撫、調適等戰略的討論,參見Randall L.Schweller, “Managing the Rise of Great Powers: History and Theory, ” in Alastair Iain Johnston and Robert S.Ross eds., Engaging China: the Management of an Emerging Power, London & New York: Routledge, p.199; James Steinberg and Michael OHanlon, Strategic Reassurance and Resolve: US-China Relations in the Twenty-First Century, Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2014;李開盛:《容納中國崛起——世界秩序視角下的美國責任及其戰略抉擇》,《世界經濟與政治》,2017年第11期。而綏靖首先且主要是一個關于危機與沖突管理的短期戰略行為而非大戰略(grand strategy)行為,其直接目標是避免迫在眉睫的沖突,當然,這種短期戰略行為可能根植于長期的、復雜的國際和國內大戰略背景。由于綏靖要求國家在短期內向對方讓渡一些重要利益,因此在非危機與沖突情形下,國家一般不會做出綏靖行為;其次,綏靖的方式是一國向對方做出不對稱的重要妥協。所謂不對稱妥協,就是指除了期望避免或停止與對方的戰爭或沖突之外,綏靖國在做出讓步時并不指望對方必須做出對等的讓步,因而它不同于那種謀求對等互惠的一般談判妥協,

[美]羅伯特·阿克塞爾羅德著,吳堅忠譯:《合作的演化》,上海人民出版社2016年版;此外,有關“逐步、互惠、主動地減少緊張局勢”(GRIT)的論述,參見Charles E.Osgood, An Alternative to War or Surrender, Urbana: University of Illinois Press, 1962.此外,不對稱妥協不一定就是指單方面妥協;最后,綏靖不等于投降。綏靖不是一國在一場已經失敗或注定會失敗的戰爭或沖突中,被迫放下武器、停止抵抗的屈服行為,而是一國出于各種利弊權衡,為了避免或推延即將發生或正在發生的戰爭或沖突而積極、主動地做出的努力,綏靖并不意味著放棄了威懾努力,相反,為了更好地實現避免戰爭這一目標,綏靖通常需與威懾結合起來使用。從這個意義上講,綏靖政策不大可能是實力懸殊的敵對關系中小國、弱國對大國、強國實施的戰略,而一般是勢均力敵的國家之間或者大國、強國對較小較弱的國家實施的戰略。

三、既有解釋及其不足

既有研究中關于國家為何實施綏靖戰略,主要存在以下幾種解釋路徑。

1.領導人政治上的天真、愚蠢和懦弱,這也是西方學界關于20世紀30年代綏靖問題研究的傳統解釋。這種觀點認為,一國之所以對他國實施綏靖,是因為沒有清楚地認識到對方的野心,被對方所欺騙,天真地相信對手的意圖是善良的、有限的,一廂情愿地認為只要滿足了對方一時的利益要求,就可以平息其不滿、打消其挑戰動機。這一派的代表性著作有Winston S.Churchill, The Second World War, Vol.1: The Gathering Storm, Boston: Houghton Mifflin, 1948; John W.WheelerBennet, Munich: Prologue to Tragedy, London: Macmillan, 1948; Lewis B.Namier, Diplomatic Prelude, 1938-1939, London: Macmillan, 1948; Alan Bullock, Hitler: A Study in Tyranny, London: Odhams, 1952.這種將綏靖政策歸咎于領導人的天真、愚蠢,不能算是一種理性、嚴肅的學理分析,而且這種解釋也不太符合某些歷史事實。例如,在二戰爆發前,英法兩國領導人其實都早已認識到了希特勒的惡意,張伯倫就常在日記和信件中稱希特勒為“半個瘋子”“狂人”和“不可信任的人”,他并不相信希特勒的目標僅僅是將德裔人口居多的地區納入納粹德國的版圖,對納粹德國的國際承諾深表懷疑,并認為正是由于英法在1938年5月的堅定威懾才成功懾止了希特勒對捷克斯洛伐克的侵略行動。Keith Feiling, Life of Neville Chamberlain, London: Macmillan, 1946, pp.350, 354, 357, 360.既然如此,英法為何仍對納粹德國實施綏靖就成為一個歷史“迷思”。此外,如果綏靖都是因為領導人的天真、愚蠢,那么如何解釋歷史上一些成功的綏靖案例?很多學者都同意19世紀末、20世紀初英國對美國成功實施了一系列綏靖政策,不僅避免了戰爭、實現了權力的和平轉移,更從此締造了此后的英美友誼,參見Stephen R.Rock, Appeasement In International Politics; Charles A.Kupchan, How Enemies Became Friends: The Source of Stable Peace, Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2010.

2.集中資源、應對主要威脅。許多學者都認為,當一國面臨多重外部威脅挑戰,而本國可用的戰略資源又十分有限的時候,綏靖將是一項理性的戰略選擇。Daniel Treisman, “Rational Appeasement,” International Organization, Vol.58, No.2(2004), pp.345-373;Christopher Layne,“Security Studies and the Use of History: Neville Chamberlains Grand Strategy Revisited,”? Security Studies, Vol.17, No.3(2008), pp.397-437.如米爾斯海默(John Mearsheimer)認為,當一個大國同時面對兩個或更多侵略者,而且其中一個侵略者的貪婪程度較低,那么該國可能理性地對這個貪婪程度較低的侵略者實施綏靖,由此該國可以集中資源制衡更貪婪的侵略者,甚至贏得一個抗衡更貪婪侵略者的寶貴盟友,而這并不違背均勢制衡的邏輯。

[美]約翰·米爾斯海默著,王義桅、唐小松譯:《大國政治的悲劇》,上海人民出版社2003年版,第227頁。蒂莫西·克勞福德(Timothy W.Crawford)在論述國際政治中的楔子戰略(wedge strategies)時也指出,綏靖作為一種選擇性遷就(selectively accommodating)的楔子戰略,由于滿足了目標國的戰略利益、影響對方的成本收益計算以及消除自己在目標國心目中的威脅形象,因此綏靖可能是分化、瓦解敵對聯盟的一種非常有效的措施。Timothy W.Crawford, “Preventing Enemy Coalitions: How Wedge Strategies Shape Power Politics,” International Security, Vol.35, No.4(2011), pp.155-189.但是,為何國家有時不去制衡主要威脅國反而對其進行綏靖?比如二戰爆發前夕納粹德國而非意大利、日本才是英國的主要和緊迫威脅,但是英國為何卻對納粹德國實施綏靖?

3.爭取和拖延時間。這一派觀點認為,當一國面對強敵挑戰而本國一時尚未做好充分的戰備時,可以通過綏靖政策來延遲戰爭的爆發,為自己贏取擴軍備戰的時間,以便加強威懾力量,或者當戰爭爆發時提高自己在戰場上的勝率。從這個意義上來說,綏靖并非是制衡的替代項,而是一種作為補充和權宜之計的制衡措施。約翰·米爾斯海默:《大國政治的悲劇》,第227頁。利普斯曼和李維(Norrin M.Ripsman & Jack S.Levy)通過運用最新的檔案文件研究得出,20世紀30年代英國對德綏靖并非建立在通過讓步妥協消除德國不滿、換取長久和平的幻想之上,而是有著務實的權力與現實考量,因為英國當時尚未做好大戰的軍事準備,但英國相信時間在英國這邊,希望通過暫時的讓步妥協換取重整軍備的時間。Norrin M.Ripsman and Jack S.Levy, “Wishful Thinking or Buying Time? The Logic of British Appeasement in the 1930s” ; Norrin M.Ripsman and Jack S.Levy, “The Preventive War that Never Happened: Britain, France, and the Rise of Germany in the 1930s,” Security Studies, Vol.16, No.1(2007), pp.32-67.但這一學說違背了預防性戰爭“事不宜遲”(betternowthanlater)的邏輯,因為當均勢發展不利于本國時,國家應當趁早開戰而非推遲戰爭的爆發,否則代價更高、勝算更小。Jack S.Levy, “Declining Power and the Preventive Motivation for War,” World Politics, Vol.40, No.1(1997), pp.82-107; Jack S.Levy, “Preventive War and Democratic Politics,” International Studies Quarterly,Vol.52, No.1(2008), pp.1-24.

4.國內政治原因。這一派大多數遵循新古典現實主義的路徑,強調國際體系層次壓力下單元層次的重要性,分別從部門和階級利益、國內凝聚力、意識形態、戰略文化等國內政治角度分析國家為何實施綏靖政策,并大多以20世紀30年代的歷史案例作為分析重點。如蘭德爾·施韋勒(Randall L.Schweller)提取精英共識、凝聚力、政府體制的脆弱性和社會團結度這四個國內政治變量來解釋國家的對外制衡行為,認為20世紀30年代英法對德綏靖政策是其國內穩定考量壓倒外部安全考量所導致的結果。Randall L.Schweller, Unanswered Threats: Political Constraints on the Balance of Power, Princeton: Princeton University Press, 2006.凱文·納里澤尼(Kevin Narizny)從部門與階級利益的視角出發,將二戰前英國的綏靖政策歸咎于英國保守黨自身的經濟和政治利益追求。Kevin Narizny, “Both Guns and Butter, or Neither: Class Interests in the Political Economy of Rearmament,”? American Political Science Review, Vol.97, No.2(2003), pp.203-220.保羅·肯尼迪和保羅·施羅德(Paul Schroeder)都強調20世紀30年代英國的綏靖政策不過是19世紀中期以來英國外交傳統的延續,其本質都是在英國實力和地位下降的前提下努力保持歐洲的均勢。Paul M.Kennedy, “The Tradition of Appeasement in British Foreign Policy 1865-1939,” British Journal of International Studies, Vol.2, No.3(1976), pp.195-215; Paul Schroeder, “Munich and the Britain Tradition,” The Historical Journal, Vol.19, No.1(1976), pp.223-243.這些解釋的弊端在于它們往往過分夸大了某一種國內因素的影響,而且針對同一案例卻可以從各種不同的國內政治視角得出多種解釋,說明這一路徑缺乏整合力。

以上這些解釋共通的問題在于它們大都基于某一特定歷史案例進行分析和驗證,更多地是針對某一歷史案例做出的具體解釋,盡管在一定程度上都能自圓其說,但缺乏理論上的普適性、整合性,也有待于更多的實證檢驗。

四、危機管理視角下的綏靖行為

如前所述,綏靖主要是一個國際危機與沖突情形下的短期戰略行為。因此,本文主張從危機與沖突管理的視角來理解國家的綏靖行為。當國家間利益沖突和爭端分歧發展激化到一定程度時,便很可能會引發一場國際危機或沖突。有時,國家還會有意引發危機、故意制造戰爭風險,其目的在于逼迫對方讓步而非挑起戰爭。此即勒博所說的“邊緣政策型危機”,參見Richard Ned Lebow, Between Peace and War: the Nature of International Crisis, Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 1981; 此外,還可參見Thomas Schelling, Strategy of Conflict, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1960, pp.173-203; Thomas Schelling, Arms and Influence, New Haven: Yale University Press, 1966, pp.92-105; 以及卡普蘭對大戰起源的有關論述,Dale C.Copeland, The Origins of Major War, Ithaca: Cornell University Press, 2000.危機爆發后,鑒于戰爭的巨大風險和高昂代價,國家間一般不會直接走向戰爭,而是會開啟一個討價還價的危機博弈進程,只有當整個討價還價的過程都失敗時,國家間才不得不走向戰爭。James Fearon,“Rational Explanation for War,” International Organization, Vol.3, No.49(1995), pp.379-414.在危機博弈階段,雙方會通過相互談判妥協、威懾(deterrence)和強制外交(coercive diplomacy)等方式來管理和控制危機走向,努力尋求朝著有利于本國的方向去解決危機和沖突,盡量在避免戰爭的前提下贏得危機博弈。

如果危機能夠通過談判、相互妥協、對等讓步或利益交換等方式得以解決,自然皆大歡喜,但這一般只適用于由安全困境導致的危機以及由意外和突發事件引發的無意危機。所謂“安全困境型危機”并非由某一方向對方提出某種強制要求而引發,而是由于在高度敵意和緊張的態勢下,國家間相互擔心對方首先發起進攻,一方采取的應對這種潛在進攻的防御性措施可能會被對方認為是損害本國安全地位的行為,因而相應地采取某種反制措施,由此導致的互動螺旋最終可能引發一場嚴重的國際危機。參見Glenn.H.Snyder and Paul Diesing, Conflict Among Nations: Bargaining, Decision Making, and System Structure in International Crises, Princeton: Princeton University Press, 1977, pp.16-17.這類危機不是任何一方有意追求的結果,雙方都不愿意看到危機的產生、升級,因此,當危機爆發后,雙方都會有較強的動機去進行談判和相互妥協,以促成危機的緩和與解決。但是對于那種一方有意引發、意在迫使對方讓步的“邊緣政策型危機”而言,則很難通過和平談判、相互妥協來促成危機解決,因為引發危機的一方可能執意通過危機獲得更多的利益和好處,在沒有滿足自己要求、實現既定目標的情況下,該國不會輕易結束危機與沖突。

如果正常的談判無法解決危機,那么國家將訴諸威懾和強制外交等手段。其中,威懾是指通過威脅或報復使對手相信其敵對行為所要付出的代價將超過其可能獲得的好處,以勸阻或抑制對手在危機中的敵對行為。Alexander L.George and Richard Smoke, Deterrence in American Foreign Policy: Theory and Practice, New York: Columbia University Press, 1974, p.11.強制外交或脅迫(compellence)則是指在危機中通過武力威脅或有限使用武力,來強制對手在一定期限內必須采取服從本國要求的某種行動,否則就予以武力懲罰。Alexander George, David K.Hall and William E.Simmons, The Limits of Coercive Diplomacy: Laos, Cuba, Vietnam, Boston: Little, Brown and Company, 1971.威懾與強制外交既可以作為武力威脅的進攻性使用,也可以用作防御性手段。例如,危機挑起國可以通過強制外交來脅迫對手服從本國要求,向對手進行訛詐或勒索,或者向對手展示其強大威懾力來懾止對手的任何抵抗努力;危機中的現狀國可以運用威懾來阻嚇對手挑起危機或將危機升級,也可以運用強制外交手段脅迫對手恢復現狀。此外,國家還可以交替或混合使用談判妥協、威懾與強制外交的手段,以更好地實現本國的利益目標。

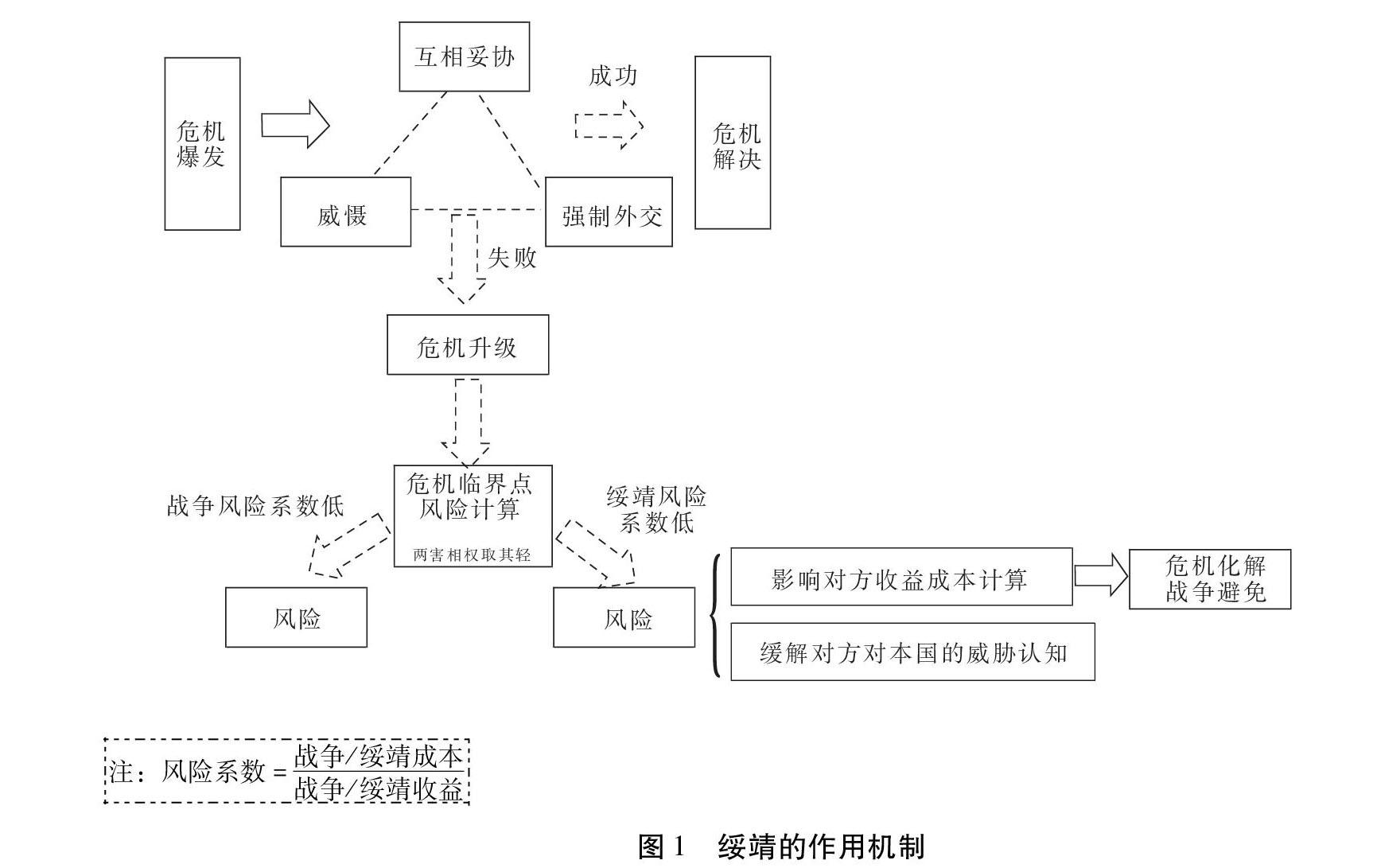

如果一國能夠成功實施威懾與強制外交,則危機會朝著有利于該國的方向結束,戰爭也將因此得以避免;如果雙方的威懾與強制外交等威脅努力都告失敗,即雙方誰也不能懾止或脅迫對方,則危機和沖突會不可避免地升級。影響危機管理過程中相互妥協、威懾與強制外交成功或失敗的因素十分復雜,包括實力對比、決心意志、認知與溝通因素等等,相關研究可參見Glenn.H.Snyder and Paul Diesing, Conflict Among Nations: Bargaining, Decision Making, and System Structure in International Crises, Princeton: Princeton University Press, 1977; Alexander L.George and William E.Simmons, eds., The Limits of Coercive Diplomacy, 2nd ed., Boulder: Westview Press, 1994; 錢春泰:《武力威脅與對外政策》,上海人民出版社2009年版。危機與沖突發展升級的過程也是一個彼此僵持消耗的過程,它是國家間實力、決心和意志的較量,比拼的是耐心和承受力。隨著危機的不斷升級,雙方投入的沉沒成本(sunk cost)將越來越高,但雙方通過不斷的討價還價和互動博弈,對彼此的實力和決心、意志都有了進一步的了解,信息不對稱的問題逐步緩解。本文認為,危機博弈與戰爭一樣,都是國家間討價還價的過程,在此過程中可以不斷揭示出雙方的相對實力、決心意志、危機博弈與戰爭的成本等私人信息(private information),參見Harrison Wagner, “Bargaining and War,” American Political Science Review, Vol.44, No.3(2000), pp.469-484; Darren Filson and Suzanne Werner, “A Bargaining Model of War and Peace: Anticipating the Onset, Duration and Outcome of War, ” American Journal of Political Science, Vol.46, No.4(2002), pp.819-838; Bratislava L.Slantchev, “The Principle of Convergence in Wartime Negotiations, ” American Political Science Review, Vol.97, No.4(2003), pp.621-632; Robert Powell, “Bargaining and Learning while Fighting,” American Journal of Political Science, Vol.48, No.2(2004), pp.344-361.直到危機發展升級到一個臨界點時,危機挑起國不得不最終決定是放棄勒索、挑戰還是發動一場本不情愿的戰爭以實現預定目標,而被挑戰國也面臨著是繼續僵持對抗,甚至訴諸戰爭徹底打消對方挑戰,還是向對方做出不對稱讓步、滿足對方利益訴求(即綏靖)以避免戰爭的兩難選擇。此時,對于被挑戰國而言,其決策的主要依據是成本收益計算的理性選擇,遵循“兩害相權取其輕”的邏輯進行利害權衡,以決定最終是訴諸戰爭還是通過實施綏靖以避免或推遲戰爭。其基本考量是,如果戰爭的風險系數(即戰爭的成本收益之比)大于綏靖的風險系數(即綏靖的成本收益之比),國家就會選擇綏靖;如果戰爭的風險系數小于綏靖的風險系數,國家就會選擇戰爭。也就是說,當戰爭的成本高于綏靖的成本,且戰爭的收益小于綏靖的收益時,國家就會選擇綏靖;而當戰爭的成本小于綏靖的成本,且戰爭的收益大于綏靖的收益時,國家就會選擇戰爭。危機越是發展升級,一國實施綏靖的成本代價和難度可能就越高,盡管并非完全不可能成功。

其中,戰爭的成本包括人員傷亡、直接和間接經濟損失、社會政治成本(如戰爭導致的國內政治裂痕、社會動蕩),還有戰爭可能導致的本國國際地位的衰落,以及戰敗的風險成本,即由于戰敗而產生的額外代價與損失。戰爭的收益則包括制止敵人的威脅和挑戰,維持現狀;捍衛本國的決心聲譽(reputation for resolve);甚至迫使對方在一些領域做出讓步。綏靖的成本包括讓渡給對方的利益等直接成本;決心聲譽方面的損失及觀眾成本(audience cost)等。在國際危機博弈中,如果一國領導人公開發出了威脅性或某種承諾信號卻未能付諸實施,則可能面臨嚴重的國內“觀眾”的懲罰,包括領導人威望受損、遭受反對派批評、被迫道歉與離職,甚至遭到彈劾等。參見James Fearon, “Domestic Political Audiences and the Escalation of International Disputes,” American Political Science Review, Vol.88, No.3(1994), pp.577-592; James Fearon, “Signaling Foreign Policy Interests: Tying Hands Versus Sinking Costs,”Journal of Conflict Resolution, Vol.41, No.1(1997), pp.68-90.綏靖的收益則在于避免了戰爭的高昂成本,維護了和平的紅利。相較于綏靖而言,戰爭的風險和成本更為不確定。一方面,即使戰爭取勝,國家也將付出必要的成本代價,而且戰爭取勝的過程越艱難,成本代價就越高;另一方面,如果戰爭失敗,其代價損失將更加不可預計。基于戰爭風險的這種高度不確定性,國家在決定最終是否走向戰爭時不得不十分審慎。而綏靖正是一國在面臨他國直接威脅挑戰或危機的情形下,相互妥協、威懾與強制外交等其他手段都失敗或不可行,在危機、沖突發展到一定階段時,鑒于各種利弊權衡考量,為了避免戰爭而做出的最后努力。綏靖的原因和作用機制,可見下圖所示。

注:風險系數=戰爭/綏靖成本戰爭/綏靖收益

圖1 綏靖的作用機制

綜上所述,綏靖是除戰爭和相互妥協之外,危機與沖突解決的另一種路徑。這是因為,綏靖可通過在一定程度上滿足對方的利益訴求來打消或削弱其挑戰動機,從而避免戰爭與沖突。我們知道,利益欲望、安全恐懼、威望地位是國家對外行為的基本動機。Richard Ned Lebow, Why Nations Fight: Past and Future Motivations for War, Cambridge: Cambridge University Press, 2010.綏靖背后的邏輯就在于,如果一國的安全需求和利益欲望得到了某種程度的滿足,那么該國的挑戰動機可能就會弱化或消失,沒有必要繼續發動挑戰,而是見好就收,尤其是當繼續發起挑戰或擴張將面臨更高的代價風險時。正如杰維斯(Robert Jervis)所說,畢竟不是所有的領導人都是希特勒,不是所有的國家都是納粹德國,大多數政治家其實并不愿意付出過高代價來實施擴張政策,比較溫和的國家只要得到對方的重大讓步就會成為維持現狀的國家,一國提出的某些要求并不總是其得寸進尺的先兆。羅伯特·杰維斯:《國際政治中的知覺與錯誤知覺》,第90頁。一方面,綏靖提供的好處能夠影響對方的成本收益計算從而影響其對外行為;另一方面,綏靖實施者做出的讓步姿態也有助于消除或緩解對方對本國的威脅認知,這兩種情況都會有助于促成沖突與危機的緩和解決。一國在強大的脅迫壓力之下做出的被動妥協會給人留下軟弱可欺的印象,但該國在充分的威懾與防御準備下的主動讓步則不盡然,尤其是當這種讓步有助于緩解雙方共同面臨的危險局勢時更是如此。

而且,有些利益讓步對于接受方來說十分重要,例如那些事關對象國國內政權統治和政治穩定的讓步,但對于做出這種讓步的一方來說卻沒有那么重要。羅伯特·杰維斯:《國際政治中的知覺與錯誤知覺》,第90頁。

五、案例分析:1895年委內瑞拉邊界危機

既有研究過于關注20世紀30年代英法對德國的綏靖現象,忽視了對其他的尤其是成功的綏靖現象和案例的發掘與研究,因此本文選取19世紀末的委內瑞拉危機這一成功的綏靖案例,對上述分析視角進行驗證。1895年的委內瑞拉危機是美英關系史上的一個重大事件,它起因于英屬圭亞那與委內瑞拉之間的領土爭端,但實際上是美英圍繞拉美地區秩序主導權的一場沖突,危機最終以英國對美國的妥協讓步而結束,英國從此失去了對拉美地區事務的主導權,美國開始占據在拉美地區事務中的主導地位。需要說明的是,此部分重在通過歷史案例來揭示綏靖現象產生的原因和作用機制,而非探討綏靖政策何以成功或失敗。

英國與委內瑞拉的邊界爭端由來已久。委內瑞拉在脫離西班牙的殖民統治后,于1830年成立共和國,其東部與英屬圭亞那接壤,由于該地區是未開發的森林和荒野,因此兩國在該地區的邊界一直比較模糊。1841年,英國提出以“朔姆布爾克線”羅伯特·H.朔姆布爾克(Robert Schomburgk)是德國地理學家和探險家,1835年他受英國皇家地理協會的委托對埃塞奎博河以西進行了勘測,并于1829年向英屬圭亞那總督提交了研究報告和地圖,畫出了一條英屬圭亞那的西部邊界線,該線不僅將埃塞奎博河以西大片領土劃歸英屬圭亞那,且北伸到對委內瑞拉具有重要戰略意義的奧里諾科河河口南岸。后來英國政府授權尚伯克勘測邊界并繪制出英屬圭亞那的地圖,并告知委內瑞拉和巴西兩國,以表明英國在領土和邊界上的立場。參見王繩祖主編:《國際關系史》第三卷,世界知識出版社1995年版,第263-264頁。為界,把埃塞奎博河以西的大片地區劃入英屬圭亞那的版圖,委內瑞拉對此提出抗議,從而導致了兩國間的邊界糾紛,這一邊界糾紛后來隨著在爭執地區發現了金礦以及雙方爭奪對奧里諾科河口的控制權而加劇。幾十年間,兩國圍繞這一邊界糾紛問題進行了多次磋商,都未能達成協議。期間,委內瑞拉一直尋求美國根據“門羅主義”出面調停,但美國的調停努力都遭到了英國的拒絕。19世紀末,隨著美國綜合國力的巨大提升以及美國在拉美經濟利益的不斷擴展,美國開始積極介入英委邊界糾紛。1895年7月20日,美國新任國務卿奧爾尼(Richard Olney)向英國政府發出了一封措辭強硬的照會,要求英國接受美國的調停,還提出了一個類似于最后通牒的要求,即英國應在美國總統下一次向國會提交年度咨文(1895年12月2日)前給予答復。奧爾尼援引門羅主義來證明美國干預英委領土糾紛的合理性,意在迫使英國承認美國在拉美的主導權。奧爾尼照會全文見“Mr.Olney to Mr.Bayard”.https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1895p1/d678(2020-11-20).奧爾尼照會隨即引發了美英圍繞委內瑞拉問題的一場國際危機。

起初,英國對這一照會置之不理,采取了積極的威懾舉措,命令皇家海軍在英屬圭亞那進行軍事部署,做好戰爭準備。直到很多天后,英國首相索爾茲伯里才于11月26日對美國照會做出了巧妙的正式答復,英國雖然表示在英委邊界的具體爭端中可以為美國的介入留有余地,但總體立場十分明確,拒不接受美國的仲裁要求,否定了美國援引門羅主義作為爭端解決依據的合法性。王繩祖主編:《國際關系史》第三卷,第265頁。英國的拒絕性回復激怒了美國,12月17日,美國總統克利夫蘭向美國國會提交了一份言辭激烈的特別咨文,駁斥了英國對于門羅主義的看法,提出要設立邊界調查委員會對英委邊界問題進行調查,并向英國發出了明確的威脅信號,暗示美國已經做好了戰爭準備。R.A.Humphreys, “Presidential Address: Anglo-American Rivalries and the Venezuela Crisis of 1895,” Transactions of the Royal Historical Society, Series 5, Vol.17(1967), pp.131-164, 轉引自韓召潁、袁偉華:《權力轉移進程中的國家意志制衡——以1895年英美解決委內瑞拉危機為例》,《中國社會科學》,2014年第9期,第196頁。

克利夫蘭這篇充滿火藥味的特別咨文立即在美國引起了強烈反響,美國國內要求戰爭的呼聲一度甚囂塵上,危機進一步升級,戰爭似乎一觸即發。此時,對于英國方面來說,委內瑞拉危機爆發時正值擁有廣泛海外利益的英國同歐陸各國的關系都處于緊張狀態之際,尤其是德國此時插手南非事務嚴重挑戰了英國的殖民利益。參見王繩祖主編:《國際關系史》第三卷,第110-112頁。因此,在委內瑞拉危機發展的關鍵節點,英國進行了各方面的戰略考量,權衡了各種選項的利弊得失。英國人雖然對自己的軍事力量非常自信,但英國也認識到,英國若與美國在拉美開戰,則給了德國在歐洲和非洲以可乘之機,同時也不利于英國在北非、中近東和東亞與法國、俄國的爭奪。此外,與美國開戰還會嚴重影響英國在加拿大的地位,因為屆時英國將很難阻止美國對加拿大的進攻。趙學功:《第一次委內瑞拉危機與美英關系》,《歷史教學》,2003年第7期,第22頁。英國在歐洲的孤立地位以及戰略承諾過度的困境使它無法再承受與美國的戰爭成本和代價,英國也沒有足夠的海上力量來應對美國在北大西洋和加勒比海構成的威脅。因此英國打算與美國和解、推動危機的解決。英國希望同美國關系的緩和不僅能夠減少在西半球發生重大沖突的概率,也希望借此減輕英國的全球戰略困境,此外,“英國還十分期待美國不再是一個潛在敵人之后所能獲得的財政和戰略收益”。Stephen R.Rock, Why Peace Breaks Out: Great Power Rapprochement in Historical Perspective, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1989, p.36; Stephen R.Rock, Appeasement In International Politics, p.30.當美國的輿論開始走出戰爭叫囂,向英國伸出橄欖枝時,英國終于在1896年1月改變了它的立場,對美國做出了重大讓步,英國接受了門羅主義,同意通過仲裁來解決委內瑞拉爭端,滿足了此前美國所提出的要求。1897年1月11日,英美兩國簽訂了仲裁條約,英國同意將整個爭議地區交賦仲裁。1899年10月3日,仲裁法庭做出裁決,委內瑞拉獲得了爭議地區五千平方英里的土地,其中包括具有重要戰略意義的奧里諾科河,而英國則獲得大片領土作為補償。至此,委內瑞拉危機結束,美英避免了迫在眉睫的戰爭風險。

委內瑞拉危機由美國發出的奧爾尼照會而觸發,美國態度非常強硬,甚至不惜發出戰爭威脅,英國起初拒絕接受門羅主義和美國的仲裁要求,并采取了一定的威懾努力。而當危機繼續升級并面臨嚴重的戰爭風險時,英國為了避免與美國發生沖突,綜合各種利弊權衡,主動對美國做出了不對等的重大讓步和妥協(即綏靖),接受了門羅主義和美國的仲裁要求,盡管當時英國的整體實力仍然居于美國之上。英國的讓步既滿足了美國的利益訴求,即在拉美確立門羅主義原則,也向美國清晰地傳遞了英國的友善動機,降低了美國對英國的威脅性認知,從而贏得了美國的善意回應,委內瑞拉危機得以和平解決,還為兩國在其他問題上的相互包容掃清了道路。[美]查爾斯·庫普乾著,宋偉等譯:《化敵為友:持久和平之道》,北京大學出版社2017年版,第67-100頁。

結 論

綏靖是一國通過向不滿足于現狀的挑戰國提供某種不對稱的利益與好處,以求至少暫時或部分滿足對方的利益訴求,從而避免或推遲雙方之間的戰爭或沖突。它

是一國在面臨他國直接威脅或危機的情形下,相互妥協、威懾與強制外交等其他手段都失敗或不可行,從而使危機、沖突發展到一定階段時,國家基于成本收益計算和各種利害權衡,為了避免戰爭而做出的最后努力。在危機與沖突管理中,相比于一般的談判妥協、威懾和強制外交,綏靖現象也許相對比較少,但未必如同均勢理論所說的那樣罕見。Paul W.Schroeder, “Historical Reality vs.Neo-Realist Theory,” International Security, Vol.19, No.1(1994), pp.108-148.綏靖并非一定是愚蠢、懦弱的非理性行為,反而恰恰可能是國家在進行審慎的成本收益計算和利弊權衡后的艱難抉擇。綏靖可以通過影響對象國的成本收益計算,以及消除或緩解對方對本國的威脅認知,來影響對象國的行為,從而促成沖突與危機的緩和與解決。

正如米爾斯海默所說,追隨者不會竭盡全力去遏制侵略者,但綏靖者不同,它仍要遏制威脅。約翰·米爾斯海默:《大國政治的悲劇》,第226頁。綏靖不等于戰敗投降,它不意味著放棄了制衡,反而可以是均勢與制衡的一種手段。盡管綏靖在一定程度上意味著綏靖實施國在危機博弈中的失敗,但正如贏得戰場上的勝利不等于贏得了戰爭本身,

一時的危機博弈失敗并不意味著整個沖突管理的失敗。

在未來尚不確定的情況下,貿然發動戰爭的風險代價同樣很高,在很多情況下,領導人在不到萬不得已之時不愿發動戰爭。與其在近期爆發一場確定的、代價高昂的大戰,不如通過談判達成一個可接受的方案換取一絲和平的機會,或者贏取些時間,這也是一種明智、理性之舉。本文的研究或許有助于加強我們對危機與沖突管理過程的認識,也有助于我們加深對綏靖在危機與沖突管理中的地位和作用的認識。

本文無意于為某一特定的綏靖政策進行辯護,只是希望了解綏靖背后的決策邏輯。至于該政策是否恰當合適及有效,是另外一回事,它可能與決策者的信息搜集、認知判斷和政策偏好,以及讓步的程度與性質、互動溝通、國內政治、國際環境等因素有關,這些都有待于未來進一步研究,本文暫不對綏靖政策做道德評價、效果評價。未來應摒棄政治與意識形態上的偏見,發掘研究更多的綏靖案例,并對其進行進一步的理論分析和探討,以豐富和加深我們對于國際政治中的綏靖現象的理解。

責任編輯:宋 鷗 鄭廣超

An Analysis of Appeasement Behavior from the Perspective of Crisis Management

XU Cheng

(School of International Relations and Public Affairs, Fudan University, Shanghai, 200433, China

)Abstract:The appeasement policy adopted by Britain, France and other Western countries toward Nazi Germany in the 1930s is widely believed to have embolden Hitler and ultimately led to the outbreak of the Second World War, it even became a byword for weakness, timidity and concessions without principle. In the shadow of the “Munich analogy”, the term appeasement was heavily stigmatized and turned into a tool of political attack, which is used to oppose any normal and necessary negotiations or compromises among states, paving the way for tough diplomacy and even war. However, from the perspective of crisis management, appeasement can be a rational policy to reduce international crisis and avoid war by making unequal concessions to the other party. Its a final effort for the initiator to avoid war based on its costbenefit calculation when all the other means such as mutual compromise, deterrence and coercive diplomacy fail or are not feasible in international crisis. In order to enrich our understanding of appeasement in international politics, we should conduct more case studies and answer the question why did appeasement succeed or fail for the future research.

Key words: the Munich Analogy; appeasement; international crisis

收稿日期:2020-03-30

作者簡介:徐成,復旦大學國際關系與公共事務學院博士研究生、復旦大學與加州大學伯克利分校聯合培養博士研究生,導師為任曉教授。