你好像有那個“社牛癥”

Leah

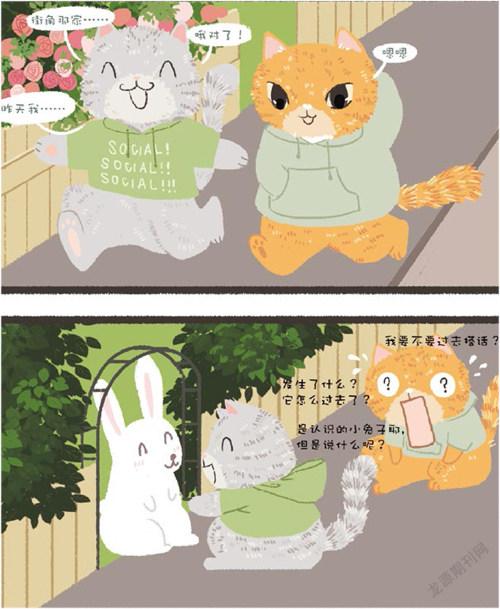

蛋黃:剛剛咱倆在路上碰到的那個是住在哪一層的鄰居啊,都不熟,你就沖上去跟人打招呼了,要是人家不回你,不怕場面尷尬嗎?

板栗:不尷尬啊,你看那些在大街上跳舞錄視頻、邊走邊大聲唱歌的人,他們都不在意別人的看法,開心做自己呢!

蛋黃:你好像有那個什么“社牛癥”。我最近就在默默關注和羨慕這類人,他們在社交方面毫不膽怯,和陌生人都能游刃有余地交談。

板栗:你這么一說,我感覺自己好像是有那個什么癥!有什么想法我就會去說去做,也很享受被全場矚目的感覺,出丑無所謂啊,束縛著什么都不做才讓人難受。反正只要我不尷尬,尷尬的就是別人嘛。

蛋黃:這個詞被創造出來是因為“社恐”,社交恐懼癥屬于心理疾病。如果說“社牛癥”是社恐癥的反義詞,那么它應該是有某些地方“過度”了。心理學上定義的心理健康標準是在身體、智能以及情感上與他人的心理健康不相矛盾的范圍內,將個人心境發展成最佳的狀態。也就是說在自身及環境限制下,能夠發揮正常的生活、學習、社交功能,不影響別人的生活。

板栗:那“社恐癥”和“社牛癥”,都是心理方面出了問題嗎?

蛋黃:沒有人會處于絕對健康狀態,總有些情緒或行為上的問題,但這都屬于正常心理范疇,會在自我努力或他人幫助下適當調節。而抑郁癥、強迫癥、焦慮癥,還有社交恐懼癥都屬于心理異常的范疇,需要心理和藥物輔助治療。而“社牛癥”,目前并沒有臨床定義,其表現是“無視外界評價,過度自我放飛,難以控制地想要表現自己”。

板栗:這么聽起來“社牛癥”有點像是“表演型人格”,以自我表演、過分做作和夸張的行為引人注意,自我放任,不為他人考慮,表現高度的以自我為中心。

蛋黃:“社牛癥”確實在某些行為表現上可以和表演型人格對應,如夸張言行以吸引他人注意。但在普通人群中,表演型人格障礙患病率約2%,跟極度外向、不害怕社交的個性特質是兩碼事。所以千萬不要隨意對號入座。如果非要說的話,這種表現癥狀和另一種情感障礙“躁狂癥”也有些類似的地方。

板栗:這個我知道(舉手)!據說很多天才都有狂躁癥,所以又叫“天才癥”。

蛋黃:雖然有這樣的特例,但我們要更加科學地去定義和區分,患有狂躁癥的人情感高漲或易激惹,伴隨精力旺盛、言語增多、活動增多,嚴重時還伴有幻覺、妄想、緊張癥狀等精神病性癥狀。但在我看來,“社牛癥”的產生,根源和“社恐”一樣,都是缺乏自信。“社恐”是怕被注意、被關注后發現自己不行、逃避社交;“社牛”則是怕不被關注、不被認可、積極社交。

蛋黃:“談吐能力專業、心理素質過硬、臨場反應強”,這只是對這類人外顯行為的一種推測,每個人的真實心境如何,只有他們自己最清楚。沒有人完全不在意別人的看法,作為社會人,外界的評價永遠是無法忽視的,它會成為激勵或阻礙,全靠個人如何去看待、去轉化。

板栗:就像小孩子認為世界是圍著自己轉的,所以他們的行為在成年人看來總是肆無忌憚、我行我素。

蛋黃:那是因為他們正處于“自我中心期”。美國心理學家戴維·艾爾金德指出,青春期(13~17歲)會經歷“個人神話期”,認為自己站在舞臺中央,一直會有人關注、在意自己。但隨著年齡逐漸增長,我們都會經歷“去自我中心化”過程,認識到自己并不是世界的焦點。而這兩個時期沒有過渡好,則可能產生自我認同的混亂,在一次次打擊下成為“社恐”,或在一次次的關注強化下,成為“社牛”。但這些表現,只要不影響自己或他人的生活和學習,都不足以為“癥”。

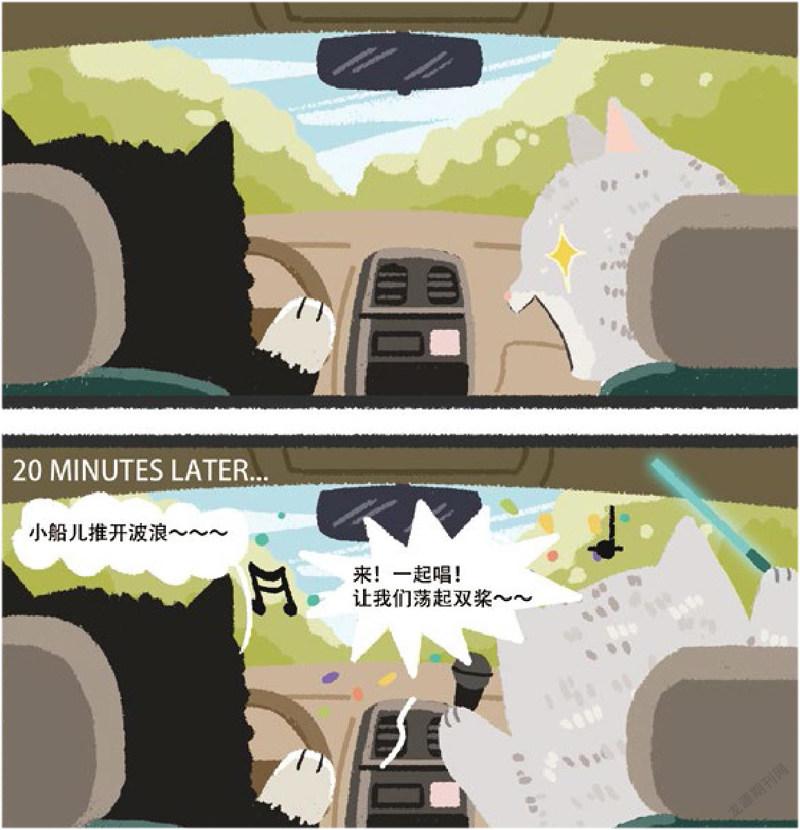

板栗:我們確實不應該糾結一個人的社交能力強弱,就像內向和外向的性格各有優勢,也各有困擾。外界的聲音只是一個參考,可別被同化成一個看似完美卻不再是自己的樣子了。