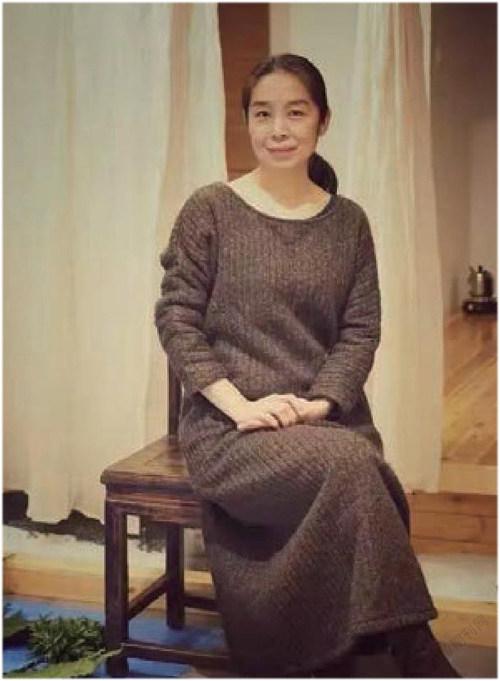

“辛巴奶奶”,編織光陰里的溫暖時光

雨荷

22歲畢業于北大中文系,她做過文學史研究員、記者、編導,從地方到中央,從錄播到直播,終于在46歲那年坐上央視王牌主編的位置。就在工作最輝煌的時候,卻毅然辭職選擇去做自己真正喜愛的事情:習琴、養貓、編織、做菜、侍弄花草,卻一不小心以“辛巴奶奶”的名號在編織界走紅。

故事要從2007年的一天說起,這天晚上楊劼披著一身星輝輕輕閃進家門,映入眼簾的,是一對在沙發上沉沉睡去的父子,還有茶幾上一塊小巧精致的蛋糕。蛋糕旁放著一張小小的卡片,上面寫著:“老媽,母親節快樂!”“老婆,生日快樂!”看著頭靠著頭睡得正香的一大一小,楊劼心酸得無以復加。那晚,她徹夜難眠,反復地問自己:“這就是你想要的生活么?”

2007年之前,楊劼覺得自己過著曾經想要的生活,大學畢業后,她從中國藝術研究院一路轉戰到中央電視臺,成為王牌節目主編。制作過《夢想中國》、《非常6+1》等熱門節目。每天一睜眼,她想的就是收視率,如同一個瘋狂旋轉的陀螺。她已經記不清有多久沒陪父母一起出門,多久沒給先生過一個生日,多久沒給兒子做一頓晚飯……深思熟慮后,楊劼給了自己人生后半段下了一個注解:辭職,做點自己喜歡的事情,過自己想要的生活。

離開了職場,“閑下來”的楊劼忽然覺得自己變成了一個富翁,手握大把大把的光陰可隨意揮霍。學琴、養花、縫衣、做飯、看書、編織,多年冷落的愛好,被她一一拾起。

她做菜,喜歡連著幾天只鉆研那么一兩道菜,直到把它學透,做好。發展到后來,她居然被人邀請拍攝美食視頻,她的《一人一面》美食視頻,一度驚艷了大批“吃貨”;她養花,一開始一竅不通,于是一個品種她便養幾盆,將花花草草養到繁茂無比;她喜歡做衣服,最喜歡袍子,一個袍子的紙樣配上四季不同的面料,竟然讓朋友們琢磨不出她到底有多少美麗的新衣;她嘗試著學琴,學古箏一年,就達到業余六級的水平,被朋友們調侃說“用生命在學琴”……她卻笑言:“生活很平淡,但是用了心思就會大不同。”

楊劼用當年在中央電視臺做節目時的嚴謹與專注,將每一個愛好都打點得有模有樣,又用一種嶄新的方式打點人生的另一段——她擯棄了“楊劼”這個名字帶給她的榮光,代之以“辛巴奶奶”這個新稱呼。“辛巴”是她兒子收養的一只流浪貓,楊劼很喜歡它渾身掩藏不住的那種快樂與活力。

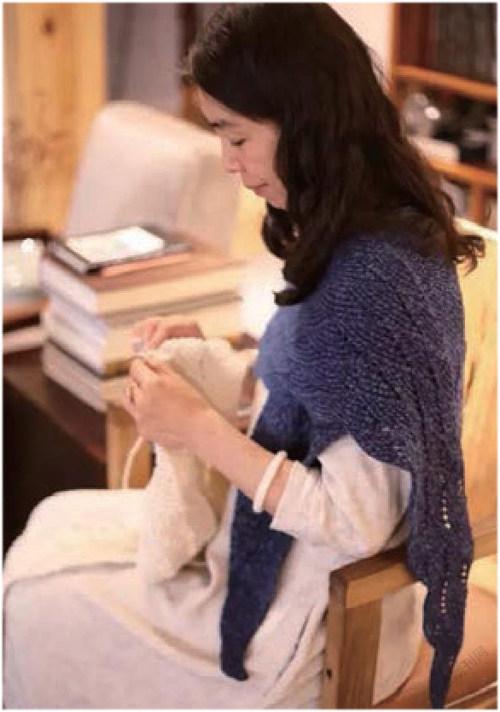

2010年,一個朋友在微信朋友圈里展示了一件國外的鉤織漂亮披肩。一聲驚嘆之后,楊劼回憶起兒時,媽媽和嬸嬸們懷揣著一團毛線,一邊打毛衣一邊跟鄰里閑話家常,一針一針,一日一日,用時間堆積出溫暖的冬天和幸福的樣子。

辛巴奶奶決定重新拿起鉤針、棒針。

于是,一年的時間,楊劼都沉浸在編織的世界里,去網上搜集各種編織圖,研究編織高人的博客,仔細地看一篇篇文章。

她將每一個知識點、每一針的針法都仔仔細細寫在筆記本上,反復試驗核對,織了拆,拆了織,琢磨比對圖樣。在此基礎上,她加入自己的風格和創意,一針針,一線線,重復,再重復……一坐幾十分鐘,甚至幾個小時。對編織發自內心的真摯熱愛讓楊劼耐住了單調、寂寞,也讓編織最后成了她最喜歡的手工方式之一;毛線、棉線、麻線、絲線在她的手指上下翻飛中,靜靜地生成為一件件獨一無二的美物,或婉約靈動,或簡潔大方,或精妙溫柔。

做了“辛巴奶奶”后,楊劼的日子過得鮮活又快樂,但她從未想過,這樣的鮮活與快樂有一天會像漸漸升起的日出之光,一點點彌漫、擴散,最終照亮很多人的世界。

隨著楊劼將編織作品和學習心得一點點分享在微博上,很多人從問她賣不賣成品,到問學起來難不難。被問的多了,楊劼索性說:“真的沒有想象中難,要不你來,我試試教你。”結果,真有人絡繹不絕地來報名。

家人朋友覺得很不靠譜——怎么會有人專門來學編織?因為沒人做,反倒激發了楊劼的好奇心,她買來許多編織入門書,詳細對比研究,精心準備。

第一堂課,放在楊劼家里的陽臺舉行,三五個人曬著太陽,邊織邊聊。本來不支持她的先生,在楊劼結束第一堂課后對她說:“我在樓上一直聽你們在笑,能笑著完成的事一定能做好。”

因為有了這樣的深入了解和鉆研,辛巴奶奶編織的作品在款式選材搭配上面頗有新意。她把這些圖片發在微博上跟大家分享時,得到了很熱烈的反饋:“有稱贊物件很美的,有問我成品賣不賣的,更多的是問學起來難不難的。被問的多了,楊劼索性說:“真的沒有想象中難,要不你來,我試試教你。”結果,真有人絡繹不絕地來報名。

來學者,都不曾動過針線。在三次課后,她們就可以鉤圍巾了。課程的效果之好,大大出乎了所有人的預料。在她看來,教手工同樣需要邏輯。楊劼說“我是個不太喜歡說話的人,為了使每次講課盡量少說話,就要求自己的語言一定要精準。對技術要點的講述切中要害,不模棱兩可。”

楊劼的課深入淺出,邏輯清晰用詞精準,總能切中技術要害,學生們聽了豁然開朗。她循序漸進又條理井然的教學方式往往可以讓學生們從一頭霧水變得神清氣爽,心明眼亮,她們開始變得像楊劼一樣篤定和悠然。“這種感覺很奇妙,也很美好。”楊劼樂在其中。

漸漸地,楊劼的學生越來越多。從最開始的三五個人的小班,變成每周都要開課教授十幾個人的長期班,她只用了不到半年的時間。辛巴奶奶對來學者唯一的要求是:“可以沒有基礎,但要喜歡。”唯有喜歡可以排除萬難。他們當中有豆蔻年華的少女,也有白發蒼蒼的老奶奶,卻因趣味相投成為親密的“一家人”。她們會把做的點心、菜肴帶到班上,每次下課后再進行一個小規模的聚餐。“有時上完課,她們干脆直接沖進我家廚房,淘米的淘米,洗菜的洗菜,一起做一頓豐盛的晚餐,就像在自己家里一樣。”楊劼笑著說。

她欣喜的是,很多學員因為學編織,對生活的態度開始轉化,哪怕每天被家務、工作累得喘不過氣來,晚上也要擠出時間用編織沉入內心,與自己相處。學有所成的編織愛好者們辦過好幾個交流式的作品展出,展品只欣賞而不出售,大家可以隨意試穿感受編織的美。有的學生還把作品拿到慈善拍賣會上拍賣,收到的款項用來資助貧困地區的學生,這讓小小的編織物發揮了更有意義的作用。

編織教會了楊劼從容不迫地去生活。她開始把家里收拾得越發精致,處處透著生活的小趣味;也學會了花大量的時間陪伴爸媽,帶著他們逛花市、做陶藝。她以編織光陰的方式,修補著生命中那些大大小小的遺憾,活出了自己想要的曼妙生活。