基于監測數據回歸分析的隧道圍巖穩定性分析

忽國奇

(山西交通控股集團有限公司 運城南高速公路分公司,山西 運城 044000)

0 引言

隧道開挖和支護過程中,會對圍巖產生擾動導致圍巖變形。采用監控量測的方法調查隧道圍巖的變形情況,并采取措施加強支護,保證隧道圍巖的穩定。隧道圍巖穩定性分析方法有數值模擬方法、力學解析方法,分別通過計算機建模和力學方法分析圍巖的變形趨勢,進而通過支護手段提高穩定性[1]。這兩種方法都是通過理論計算分析預測隧道圍巖的變形情況,與現場變形情況進行對比分析確定隧道圍巖的穩定性。現階段,最常用的方法是采用監控量測的方法收集隧道圍巖的變形數據,進行回歸分析,確定圍巖的變形趨勢[2]。基于運寶高速中條山隧道圍巖穩定性分析實踐,收集監控量測必測項目監測數據,進行回歸分析,作為隧道圍巖穩定性和支護參數合理性的判斷依據。

1 隧道圍巖變形破壞機理分析

隧道開挖前,巖體之間處于一個天然的應力平衡狀態。隧道開挖后,在臨空面位置圍巖失去了部分支撐作用,破壞了原有的天然平衡。隧道開挖后,開挖斷面圍巖質點的徑向應力減小,導致隧道圍巖向洞內擠壓移動。圍巖內部的回彈應力向隧道臨空面移動,切向應力升高,開挖后隧道內部產生拉應力,這3種應力都對隧道圍巖的穩定性產生威脅[3]。當圍巖內部應力綜合作用超過了圍巖強度時,就會造成圍巖變形和破壞,導致圍巖變形失穩。

最初,圍巖變形破壞發生在臨空面位置,然后逐步向隧道內部發展,圍巖內部不穩定塊體和應力集中部位是最先出現變形破壞的部位。當圍巖節理裂隙發育,且與開挖臨空面切向方向形成了不利組合,在局部形成不穩定塊體。當圍巖自穩能力較差時,不穩定塊體在圍巖內部應力的綜合作用下容易產生塌方。應力集中部位主要表現為壓應力和拉應力集中,通常出現在隧道拱頂及其兩側壁位置[4]。且隧道圍巖為軟巖時,變形量較硬巖變形量大。

2 依托項目概況

中條山隧道位于運寶高速公路,隧道左洞起訖樁號為ZK5+676.108—ZK15+347.050,長9 670.942 m;隧道右洞起訖樁號為YK5+679—YK15+350,長9 671 m。隧道底部設計高程為985.46~1 021.48 m,隧道設計縱坡為2%。隧道最大埋深為681 m,最小埋深僅為18 m。隧道內部地質情況復雜,經設計勘測確定圍巖等級主要為Ⅲ級、Ⅳ級,局部地段圍巖穩定性較差,為Ⅴ級圍巖。隧道Ⅳ級圍巖地段主要為亞黏土、碎石土、強風化砂巖,局部滴水,裂隙紋理發育,巖層產狀110°∠40°。隧道Ⅲ級圍巖地段主要為灰巖,巖層厚度大,硬度高,局部較破碎,溶蝕較嚴重,滲漏水主要為裂隙水,巖層產狀110°∠60°。

3 隧道監測數據回歸分析

3.1 監測斷面選取

中條山隧道圍巖等級主要為Ⅲ級和Ⅳ級,圍巖自穩能力較強,穩定性相對較好,施工中監控量測項目主要為必測項目。分別選取Ⅲ級和Ⅳ級圍巖區域拱頂下沉和周邊位移兩個項目的監測數據進行回歸分析,分析隧道圍巖的穩定性。在Ⅲ級圍巖區域選取K6+450監測斷面,該斷面位于Ⅲ級和Ⅳ級圍巖的分界位置。Ⅳ級圍巖區域選取K7+210監測斷面,該斷面上部存在軟弱夾層,有可能產生變形失穩。可通過監測數據分析該斷面隧道圍巖的穩定性,分析支護結構的合理性,進行動態施工管理。

3.2 Ⅲ級圍巖區域監測數據回歸分析

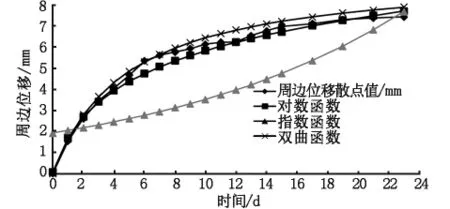

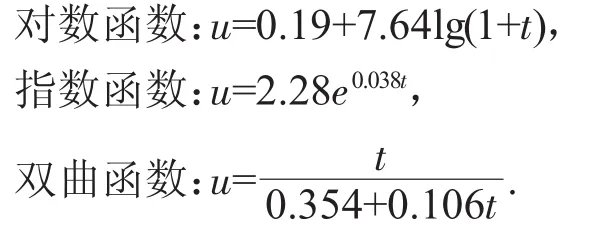

按照監測頻率,對K6+450斷面開展周邊位移和拱頂下沉量測,收集23 d連續監測數據,進行回歸分析,監測結果詳見表1。分別繪制拱頂下沉、周邊位移各函數回歸曲線如圖1和圖2所示。

表1 K6+450斷面監測數據統計表

圖1 K6+450斷面周邊位移監測值不同函數回歸曲線

圖2 K6+450斷面拱頂下沉監測值不同函數回歸曲線

分析隧道監控量測數據,變形量與時間之間并不是簡單的線形關系,而是某種曲線關系。通過繪制散點圖,剔除個別異常數據,根據數據分布規律選取指數函數、對數函數和雙曲函數對現場量測數據進行回歸分析。借助Origin軟件建立數學模型,并結合相關系數R等進行回歸曲線擬合,確定最合理的回歸函數方程[5]。本項目拱頂下沉和周邊位移回歸函數方程如下。

3.2.1 拱頂下沉回歸函數

3.2.2 周邊位移回歸函數

分析以上回歸函數,計算求得相關系數R2,其中兩個對數函數u=0.19+7.64lg(1+t)與 u=0.08+5.43lg(1+t)計算值為0.961和0.976,對應指數函數和雙曲函數相關系數計算值分別為8.849、0.892、0.835、0.921,對比分析可知對數函數相關系數值最接近于1。因此,選擇對數函數對監測數據進行回歸分析。

從圖1和圖2曲線變化情況可知,在隧道拱部初期支護完成初期,拱頂下沉和周邊位移觀測值呈線性變化,且變化幅度較大,說明隧道圍巖內部應力處于調整期,應加強監測,監測頻率控制在2次/d或1次/d。監測12 d拱頂下沉累積沉降量達到9.045 mm,之后進行邊墻開挖施工,隧道開挖產生的擾動造成變形量增大,但增加值不大。邊墻施工完成后監測變形量明顯降低,最大的日沉降量為0.147 mm,且逐步趨于穩定,拱頂下沉量和周邊位移變形量最終觀測值分別為7.413 mm和9.626 mm。由于K6+450斷面位于Ⅲ級和Ⅳ級圍巖交界處,雖然監測值已基本趨于穩定,還需要進行持續觀測。

3.3 Ⅳ級圍巖區域監測數據回歸分析

表2 K7+210斷面監測數據統計表

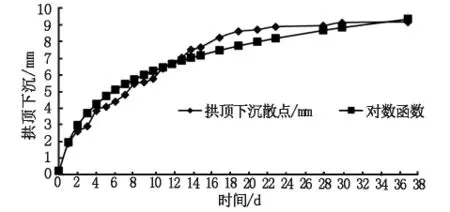

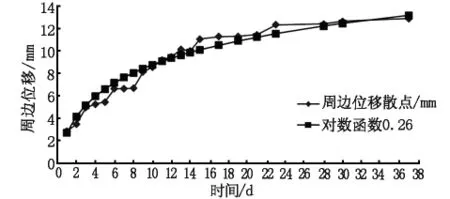

K7+210監測斷面圍巖主要為灰巖,巖石硬度高,裂隙紋理發育,巖體破碎,圍巖穩定性相對較好。對監測點進行連續觀測,監測數據如表2所示。收集監測數據進行回歸分析,繪制拱頂下沉、周邊位移隨時間的變化曲線如圖3和圖4所示。

圖3 K7+210斷面拱頂下沉監測值隨時間變化曲線

圖4 K7+210斷面周邊位移監測值隨時間變化曲線

按照同樣的方法進行數據回歸分析,確定K7+210斷面拱頂下沉與周邊位移回歸函數為對數函數,表達式分別為u=0.25+5.76lg(1+t)和u=0.26+8.17lg(1+t)。

對圖3和圖4進行分析,隧道圍巖開挖支護后10 d內,拱頂下沉量和周邊位移變形值較大,變化速率較大,大于l mm/d,說明圍巖并不穩定。在初期支護的基礎上,對該斷面周邊增設了一次錨桿支護,加強了支護。同時加強監控量測,加大監測頻率,得到1個月內的拱頂下沉和周邊位移累積位移量分別為9.131 mm和12.651 mm。1個月以后進行邊墻開挖支護施作,施工期間變形量有增大的趨勢。后期監測變形速度逐步下降,7 d內拱頂下沉量為0.038 mm,周邊位移變形量為0.24 mm,說明圍巖變形已趨于穩定。

4 結論

本文選取K6+450斷面和K7+210斷面兩個有代表性的監測斷面作為研究對象,通過對拱頂下沉和周邊位移監測數據進行回歸分析,分析隧道開挖、初期支護與邊墻支護對隧道圍巖穩定性的影響,得出以下結論:

a)通過回歸分析,確定采用對數函數的相關系數更接近1,且變形曲線走向更接近對數函數曲線的走向,因此采用對數函數作為分析函數。

b)K6+450斷面回歸分析結果表明,雖然在監測初期拱頂下沉量和周邊位移值較大,變形速度較快,但在邊墻施工后變形逐步趨于穩定,說明隧道支護結構可以保證隧道圍巖的穩定性。

c)K7+210斷面由于圍巖內部存在軟弱結構層,監測過程中拱頂下沉和周邊位移變形和變形速度均較大,采取錨桿支護對該斷面周邊區域進行加強后監測數據逐步趨于穩定,說明修正后的支護結構能夠保證隧道圍巖穩定。