征購漢劉熊碑記憶

黃秀純

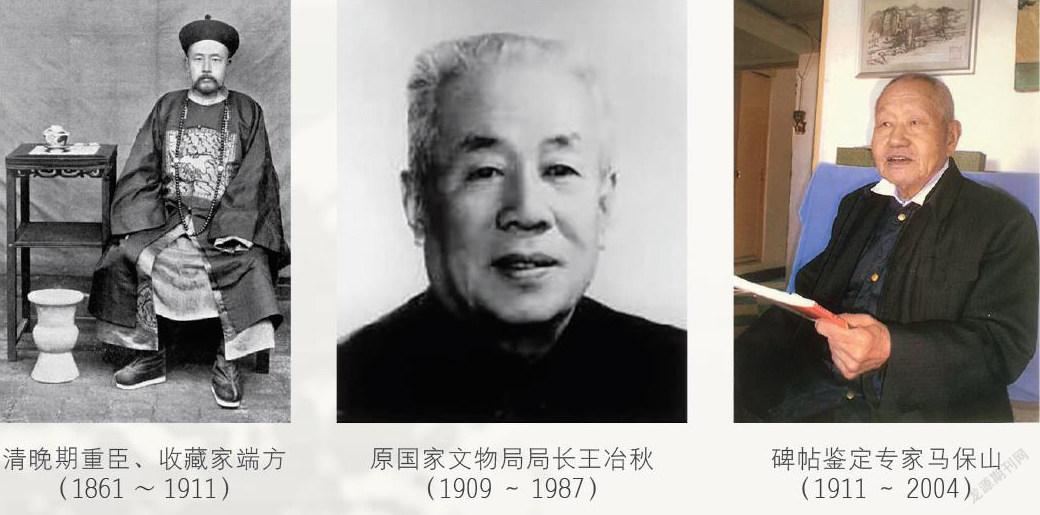

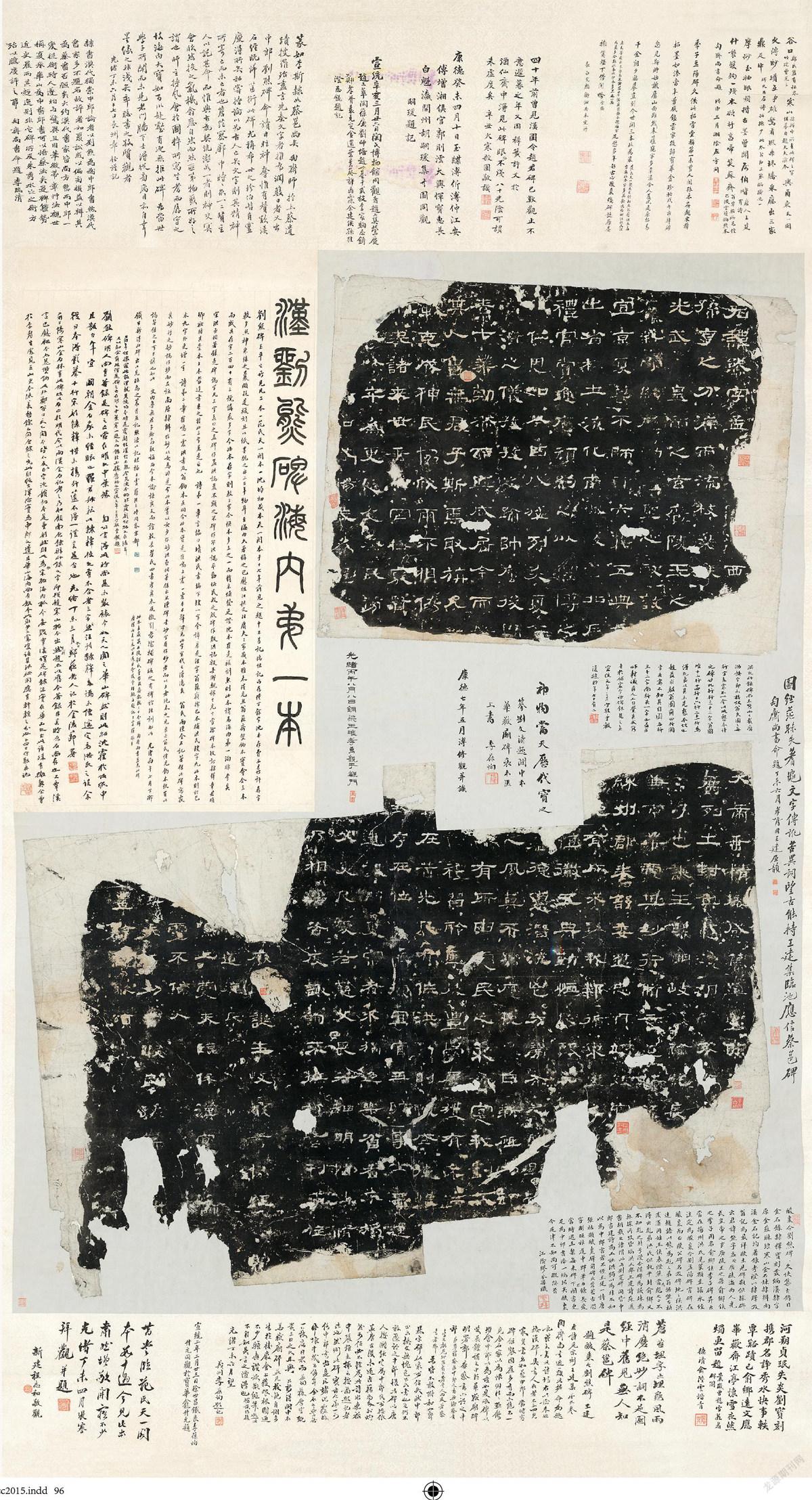

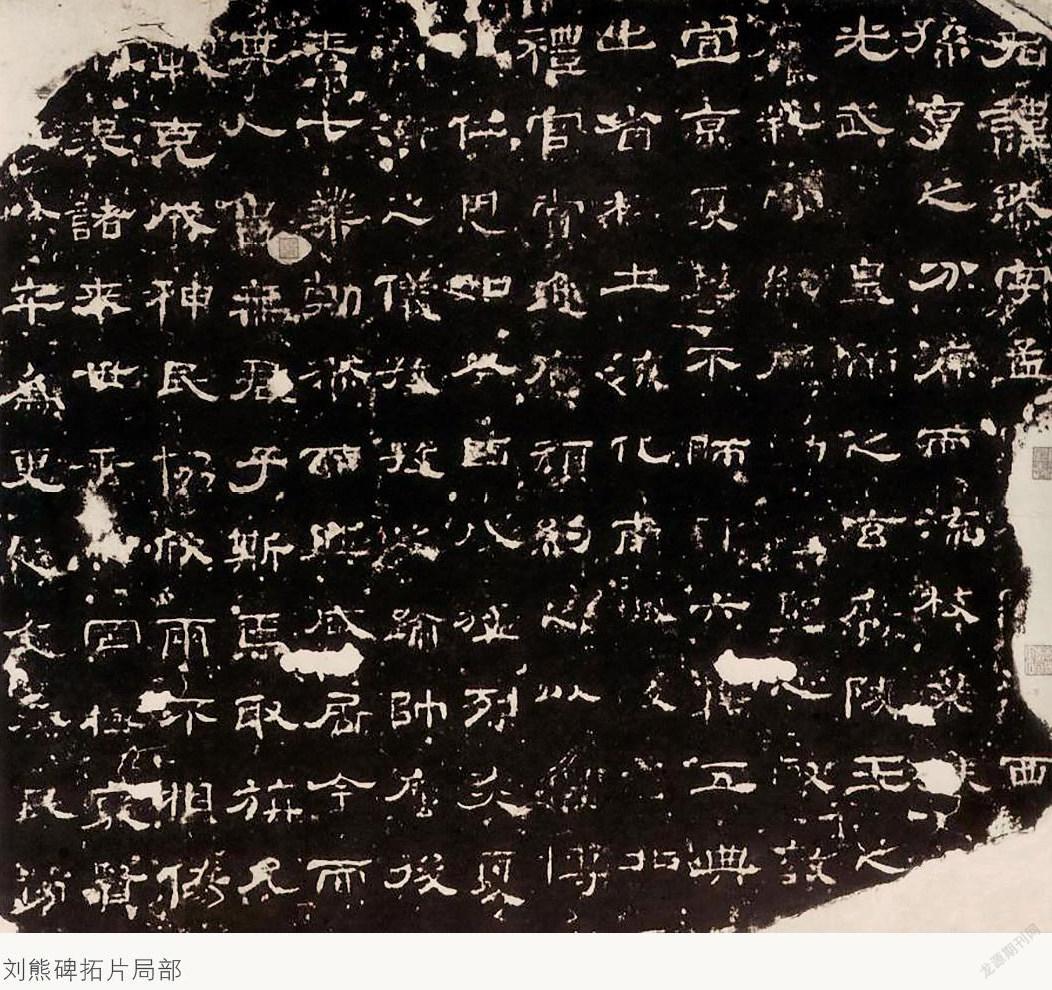

漢《劉熊碑》全稱:酸棗令劉熊碑,是著名的漢碑之一。碑文取隸書,現存拓本已是石碑斷為二石后所拓,上塊殘石存5行,每行12字;下塊殘石存原碑的下半截23行、每行17個字。對于此碑,北魏酈道元《水經注》便已有記載,北宋歐陽修的《集古錄》、趙明城的《金石錄》等也有著錄。南宋洪適的《隸釋》又詳記了碑文,可知此碑在南宋前尚未斷毀,后來不知何時殘斷為兩塊,斷毀的殘石亦下落不明。該石碑流傳至今的墨拓本極稀少,清代金石學家翁方綱《兩漢金石記》中有雙鉤摹本,翁亦未曾見過原拓本。流傳在世的只有3件:一是劉鶚的舊藏本;二是范懋政的舊藏本;三是沈樹鏞的舊藏本。沈本只是原拓下半截殘石的拓本,簡裝成冊,原中華書局曾影印出版,但經專家考證此拓是翻刻的贗品。劉鶚本和范氏本,現分別藏于中國國家博物館和故宮博物院。這2件傳世品,近代人過眼的非常少,其中劉鶚本則是筆者和馬保山于20世紀60年代中期在民間征集的。馬保山和筆者是師徒關系。他是河北衡水人,15歲來北京琉璃廠墨寶齋碑帖店學徒,公私合營后到慶云堂碑帖店工作。

馬保山精于碑帖鑒定和傳拓技術,水墨丹青亦極佳。由于業務往來,馬保山與大收藏家、鑒定家、書畫家張伯駒、羅振玉、衡亮升、張大千、齊白石、陳半丁、啟功等交往甚密。20世紀60年代初,筆者從文化局文物鑒定班畢業分配到琉璃廠慶云堂碑帖店工作,拜馬保山、張彥生、李文才為師,學習碑帖、文房四寶鑒定。“眼學”需要長時間的積累經驗,為了實踐,師傅們經常帶我們下戶走訪藏家,一是認識藏家,二是學習眼力。偶爾口傳心授講一些重要藏品流傳有序的故事,言外之意告訴你,這件東西現在誰手里藏著呢。這就需要你用心聽,用心記住了,這是極好的貨源客戶信息。

1966年初,筆者和馬保山歷經曲折,在中國美術館后身大佛寺街原清廷護衛衡亮升家征購到漢《劉熊碑》。該拓片連同題跋,裝裱成軸,被斷為宋代拓本,故宮博物院馬子云則考證為明初拓本(馬子云和馬保山是師兄弟)。該拓本早期由清末小說家、金石學家劉鶚所藏,后歸清末大臣、金石學家、收藏家端方所有。后來端方與乾清宮四品帶刀護衛衡亮升打睹輸了,此拓本遂歸衡氏收藏。衡亮升視其為鎮宅之寶秘不示人。在衡亮升去世前,馬保山曾多次領筆者到衡家看東西,碑帖種類也很多,但從不把《劉熊碑》拿出來讓我們看。

早在20世紀50年代中期,國家文物局局長王冶秋就委托慶云堂門市部主任陰金城多次去衡氏家中征購《劉熊碑》。第一次開價人民幣2000元,動員其出讓給國家,但衡氏不愿意。50年代末期,國家以4000元征購,衡氏仍然不愿意出讓。為此,陰金城一趟一趟的請示王冶秋,又一趟一趟的往返于衡家,兩邊斡旋多次。后來出價到6000元,衡亮升還是不出售。最后,陰金城再次請示王冶秋,王冶秋批示:可以8000元收購。此時已經是20世紀60年代初“三年自然災害”時期,正是國家最困難的階段,當時的8000元人民幣已經是天價了。但衡亮升這時候才開價說:“少了一萬元不賣。”無奈之下,此事擱淺了。

1965年末衡亮升去世后,其家人決定出讓全部衡氏收藏的文物,共有5間大北房之多,其中不乏宮內珍品和官窯器物。是時文物商店派出字畫組、陶瓷組多人,到衡家清點文物、登記造冊。慶云堂碑帖門市部主任彭思齊派筆者和馬寶山師傅前往衡家,主要任務是征購《劉熊碑》、宋拓顏真卿《多寶塔碑》等。因馬保山和衡亮升是多年的朋友,所以每次去他們家招待都很熱情。筆者和師傅幾乎天天一上班就前往衡家“挖寶”,有時候甚至早點都在衡家吃。一次趕上雨天,馬保山就給筆者講了個故事:過去有個書生到朋友家做客,趕上下雨了,朋友想攆他走又不好意思說出口。就寫了一副對聯:“下雨天留客,天留我不留。”書生一看意思是轟我走。于是把對聯接過來,改為:“下雨天,留客天,留我不?留!”以此自嘲,這就是古玩商的耐性,軟磨硬泡得把東西買到手。最后衡氏老太太答應出讓《劉熊碑》,但是老太太不懂文物,凡碑帖類的拓本,每拿一件,老太太就說:“這個值1萬元……”甚至連珂羅版影印的《化度寺碑》她都說值1萬元。后來我們和她家主事的大小姐說:“你們家的碑帖只有這件《劉熊碑》值1萬元。但是,國家現在正處在困難時期和恢復階段,沒那么多經費,只能出價2000元,你們全家商量一下吧。”雙方反復協商,最后以2600元成交。至此,王冶秋局長交辦的征購《劉熊碑》的任務,歷經10年宣告完成。

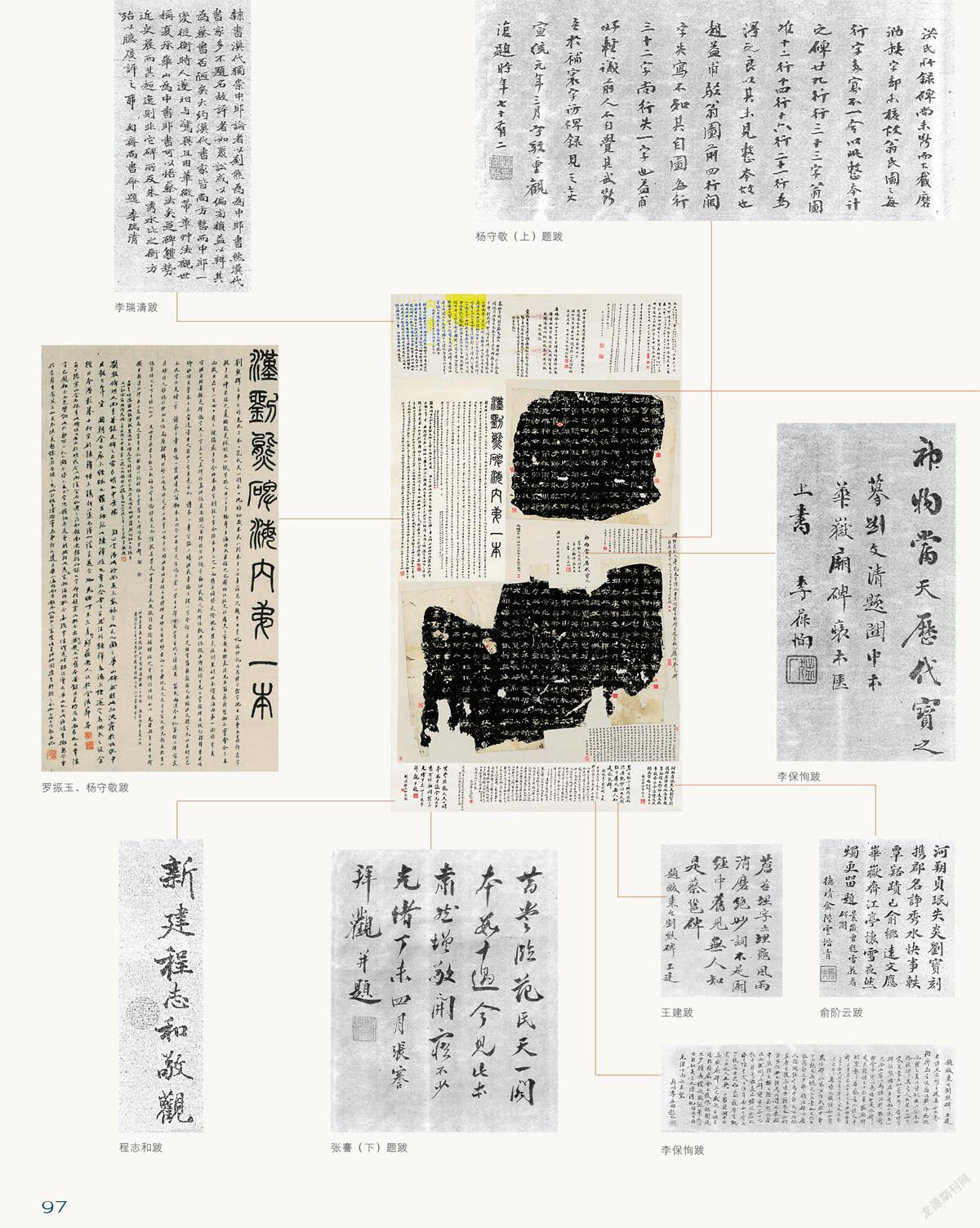

征購漢《劉熊碑》成功的消息不脛而走。國寶取回來的當天下午,康生、陳伯達、郭沫若、陳叔通、王冶秋和中國歷史博物館(國家博物館前身)館長龍潛、北京故宮博物院副院長唐蘭、北京圖書館(國家圖書館前身)副館長左恭及善本室主任趙萬里、毛主席秘書田家英、北京師范大學教授啟功等專家、政要紛紛來到慶云堂,使得小小的慶云堂首長接待室應接不暇。大家共同的愿望都想一覽國寶,先睹為快。為了方便大家觀看,我們徐徐展開這件縱約3米、橫約1米的《劉熊碑》條幅,并將其懸掛在房梁之上,下可拖地。只見兩張殘石拓片,上下錯落地裝裱在條幅上,墨拓略重,細看尚有原石殘泐的細微痕跡。拓紙因流傳年久略有損傷,周邊絹裱,有楊守敬、張謇、李保恂、鄭孝胥、章鈺、左孝同、繆荃孫、李瑞清、程志和、俞階云、升允、傅修、王瓘、胡嗣瑗、完顏衡、張偉、志銳、羅振玉等明清兩代文人雅士及書法鑒賞家題跋和過眼錄。從升允的題跋“宣統二年二月廿三日徐世昌、鐵良、李葆恂、升允同觀于寶華龕”,可知1910年時任清末軍機大臣的徐世昌也觀看過此碑。清末文人王建的題跋是:“蒼苔埋字土埋龜,風雨消磨絕妙詞;不是圖經中舊見,無人知是蔡邕書。”可知此碑是東漢時期著名文學家、書法家蔡邕所書。特別是金石學家羅振玉不僅題簽“漢劉熊碑海內第一本”,還在兩段跋語中高度評價了《劉熊碑》的書法藝術價值。當時筆者就想,今天在座的能夠看到此碑拓的人“眼福”不淺,他們也是當代著名的書法家、鑒賞家及文人墨客,如有可能他們也留下墨寶和過眼錄,同樣可以流芳后世。經過一番鑒賞和品評后,大家開始討論貨落誰家。北京故宮博物院、中國歷史博物館、北京圖書館三家都提出希望能入藏此拓本。最后國家文物局局長王冶秋說:“康老負責文博口,讓康老說吧!”康生和中國歷史博物館館長龍潛關系不錯,都是山東老鄉。說了一句:“誰都別爭了,給歷博吧!”而后,北京市文物商店加價600元,以3200元賣給中國歷史博物館。

此后半個多世紀,筆者再也沒機會見過《劉熊碑》,但此生足矣!不久,啟功以“少文”筆名,于1966年在《文物》第4期發表《記劉熊碑——兼論蔡邕書碑問題》,對《劉熊碑》的書法藝術價值、歷史價值、文物價值等給予了極高的評價。

(責任編輯:牧風)