科技“后浪”讓600年紫禁城生生不息

——記全國青少年創·造實踐活動暨2020年青少年文化科技論壇

文/本刊編輯部

600年的紫禁城今天迎來一群來自全國各地的少年創客,他們帶著親手創作的一件件散發著青春氣息和智慧光芒的“數字故宮”“活力故宮”作品而來。

12月12日,全國青少年創·造實踐活動暨2020年青少年文化科技論壇在故宮博物院舉行。這是文化與科技的激情碰撞,更是一場歷史與未來的對話。

顛覆性技術創新為文化傳承和發展提供重大機遇

文化與科技相輔相成、相互促進,先進文化理念是科技創新的思想源泉,科技創新是推動文化產業轉型升級、實現高質量發展的有力杠桿。

今年7月,科技日報社與故宮博物院簽訂戰略合作協議,雙方將共同推動科技與文化融合發展,為大家提供交流創造的平臺,給文化自信提供堅實支撐。據悉,此次舉辦的2020年青少年文化科技論壇正是該合作的一項重要內容。

科技日報社社長李平在致辭中指出,黨的十九屆五中全會提出,堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位,把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐。全會還首次明確了建成文化強國的具體時間表。

“不久前,習近平總書記就考古工作發表重要文章。當代中國是歷史中國的延續和發展,要加強考古工作和歷史研究,讓收藏在博物館里的文物、陳列在廣闊大地上的遺產、書寫在古籍里的文字都活起來,堅定全體人民振興中華、實現中國夢的信心和決心。”李平說。

他強調,文化需要與時俱進的傳承。如果說傳承是一種歷史責任,創新則是一種時代責任。對于優秀傳統文化,最有效的繼承和保護就是不斷創新發展,以時代精神激活優秀傳統文化的生命力,把跨越時空、超越國度、富有永恒魅力、具有當代價值的文化精神弘揚起來,更好地構筑中國精神、中國價值、中國力量。

李平闡述道,當前,一些顛覆性技術創新正在塑造新產業新業態,為文化傳承和發展提供了重大機遇。“文化與科技的深度融合,一方面需要我們不斷挖掘文化內涵,引導大家認識中華文明的深厚淵源、歷史脈絡、燦爛成就;另一方面也需要依托現代科技手段,激活歷史文化資源中的創新因子,讓中華文化展現出永久魅力和時代風采。”

故宮將繼續加強文化與科技融合探索

故宮博物院黨委書記、副院長都海江在致辭中強調,此次論壇主題“大成之城 生生不息——孩子手中的600歲紫禁城”,以紫禁城建成600年、故宮博物院建院95周年為契機,旨在貫徹落實習近平總書記關于推動中華優秀傳統文化的創造性轉化、創新性發展等指示精神,促進文化和科技深度融合,加強中華優秀傳統文化傳承教育,延續中華民族文化血脈,推進各種文明交流融合。

都海江表示,在文化與科技融合方面,故宮博物院始終堅持自主創新,不斷強化技術研發,利用科技手段提升遺產保護、展示傳播和服務觀眾的能力,積極轉變文化創作、生產、傳播、消費等方式,創造出大量文化和科技融合的創新性成果。

在主旨演講中,故宮博物院副院長朱鴻文具體分享了故宮博物院在館校合作及文化與科技融合方面的探索。

今年10月,教育部、國家文物局聯合印發《關于利用博物館資源開展中小學教育教學的意見》。“故宮博物院在這方面可以說是走在了前列。”朱鴻文說,從2000年前后,故宮就已開始與學校合作,組織教育活動;2013年開始向規范化、系統化的方向發展,2016年起館校合作課程在各中小學校更加廣泛開展。

“故宮作為一個文化單位,與科技有著密切的關聯。我們在利用科技手段保護故宮、呈現故宮、講述故宮的同時,也在挖掘故宮藏品中的科技元素,將文化與科技有效融合。”朱鴻文介紹道,故宮的端門數字館,就是傳統文化與現代科技的一次創新融合。

“過去的紫禁城,從營建之日起就離不開科技的參與;今天的故宮博物院,也將繼續加強與科技的融合,真正把故宮建設成為國際一流博物館,世界文化遺產保護的典范,文化和旅游融合的引領者,文明交流互鑒的會客廳。”朱鴻文說。

創·造少年暢談智承文明

在接下來的“文明傳承少年說”青少年主題演講環節,中國人民大學歷史學院考古文博系的2018級本科生王傲、浙江大學附屬中學丁蘭校區的金正宇和四川省南充市五星小學趙晨希等分別作為大、中、小學生代表就現代科技與考古、站在科技與人文的十字路口、傳承文化美與放飛科技夢等主題做了分享。

接觸考古這個學科兩年有余的王傲說,考古學帶給他最大的感觸是學科與學科間的交融,“這種交融不僅是人文學科內部的,與哲學的、歷史的交融,更是跨學科的、與自然科學的交融。“

他感嘆科技進步給考古學帶來的變化:考古學界的老前輩們使用的工具主要就是各式各樣的鏟子,每天除了挖陶片就是在往紙上畫陶片,能稱得上有點科技含量的也不過是不多的膠卷相機。而現在,像素越來越高的手持相機已稱不上稀奇,無人機航拍早就成了考古工地上的常客;繪圖、記錄逐漸告別了紙與筆,轉由計算機代勞;考古研究者們也從田野走進了充滿科技感的現代化實驗室。

在地廣人稀、交通不便的區域,遙感考古就是考古人的利器,新疆的長城遺址便因此而重現;同步輻射光源幫助我們發現古物制造的奧秘,明白幾十萬年前的先民如何用鴕鳥蛋殼制作飾品……“我相信,借著科技的力量,我們將會越來越多的看見過去所看不到的東西。”王傲說。

高三學生金正宇介紹了他和同學們開發的APP「故宮AR+」和概念性產品「故宮Tags」。前者采用AR增強現實技術、像素風設計、簡單易用的交互、支持全平臺的通用App以及精美的建筑模型,帶觀眾感知真實、觸摸歷史。后者可以實現“只要將你的手機對準一個文物,然后向那個文物靠近,你的手機上就會自動出現這個文物的詳細介紹,并且系統級鎖定閃光燈來保護文物。

“中華優秀文化的接力賽,已經將接力棒交給了我們,而那些對未來的想象,也正在向我們加速涌來。科技、數碼以及創造的魅力,就在于用加法的方式,給生活做減法。在5G萬物互聯時代,站在科技與人文的十字路口,從舊有的思考中,激發出新的創造力,正是我們對未來世界的探索方向。”金正宇豪邁表示。

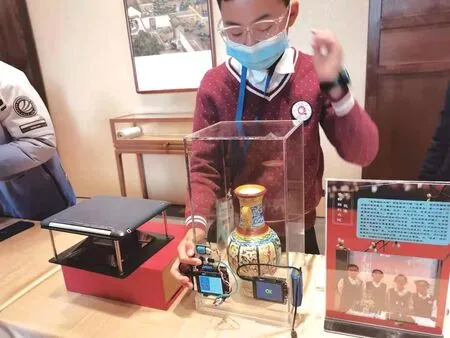

趙晨希、郭倞呈、許宸彬、楊粱予涵四位小朋友的作品“瓊枝溢年光”在今年的全國青少年創·造實踐活動中獲得特別大獎。

他們帶著自己的作品來到故宮,無比開心和激動,同時也有一種時空穿越的感覺,“仿佛在跟一位六百歲的老爺爺對話,他是那么知識淵博,那么內涵豐富,他矗立在那里,靜靜給我們述說著中華民族五千年的燦爛和輝煌。”他們說,這位老爺爺時尚有趣,他在養心殿戴起了VR眼鏡,在端門建起了數字館,他用科技讓自己煥發出新的光彩,拉近了我們年輕一代與傳統文化的距離,用一種與時俱進的態度激勵著我們。

“今天,我們只是創造了一件小作品,明天,我們將去創造屬于我們年輕一代的新文化、新時代。”趙晨希小朋友信心滿滿。

奇思妙想點亮故宮

精彩的論壇之后是2020年全國青少年創·造實踐活動頒獎環節。組委會頒發了最佳技術獎、最佳創意獎、創·造實踐活動等獎項。

從2017開始,每年初夏,全國的少年創客者們都有一個共同的約定——參加全國青少年創·造實踐活動(原全國中小學生創·造大賽)。因疫情防控要求,作為全國科技周重大示范活動——2020年全國青少年創·造實踐活動于5月11日在線上啟動。今年的主題是“科技冬奧與文明傳承”。

正值紫禁城建成600周年、故宮博物院建院95周年,為培育青少年對于祖國優秀傳統文化的熱愛,提升其創造創新能力,此次實踐活動賽題設置以故宮藏品為中心,引導參賽團隊通過使用3D打印、激光切割、雕刻、繪畫、物聯網、編程、三維建模等技術,制作能充分體現故宮文化價值和歷史傳承的展示作品。

據悉,共有2000多支團隊,來自五湖四海,涉及27余省、市、自治區的近10000名學生參與此次盛會。經過初賽的層層選拔,700多支團隊,2000多名學生脫穎而出。11月15日,全國青少年創·造實踐活動舉行了緊張的線上總決賽。現學現賽,作品展示,評審答辯……孩子們的天才創意、大膽實踐、嚴謹求證,如同一團團小火苗溫暖了寒冬的空氣。

在12日展出的作品中,有具有人臉識別和語音交互功能,會用不同國家語言講述自己“身世”的日晷;有通過燈帶跳動引導人們學習彈奏技巧的AI編鐘;有具有自動出紙功能,可以判別游客寫的“之”字與王羲之相似程度的展示系統;有的同學把手機嵌入粘土、廢罐子、舊筷子做的模型中,虛實結合展示金甌永固杯的魅力……此次在故宮展示的實踐活動優秀項目,讓與會嘉賓紛紛感嘆青少年的奇思妙想。

“在這次比賽的過程中我充分體會到了中國古代工匠精神中的創造精神的重要性——能用常規方法解決的都不叫問題,而沒見過的獨特問題自然需要我們自己去探索創造性的解決方式;其次,我體會到了工匠精神中的堅持精神,我們團隊一個通宵加白天的奮斗與太和殿十余次小改就是最好的證明!”北京市中關村中學SW_PGY團隊卿夢澤說出了參賽選手們的心聲。

正如參與活動的評委和老師們所說,四年來,全國青少年創·造實踐活動不斷蛻變升級,致力于搭建起一個青少年科技實踐活動的交流平臺,不斷推進中國科學教育的蓬勃發展。

發布《智承文明倡議書》

論壇上發布了《智承文明倡議書》。倡議書稱,站在新時代朝陽璀璨的大地上,中國人正等待再一次起跑的發令槍。中國要成為世界主要的科學中心和創新高地,須厚植創新文化沃土。

少年強則國強,天生好奇愛探索的年輕人,始終是文明進步的動力源泉。燦爛無比的新時代,文明與創造的接力棒,交到了青年人手上。

倡議書呼吁,攜起手來,珍視傳統,銳意創新、不忘初心、砥礪奮進,用科技傳承文明,以創新開拓未來,為實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻力量。