漢江特大橋覆蓋型巖溶地質特征及處理措施研究

曾德建 王茂靖 杜宇本

(中鐵二院工程集團有限責任公司, 成都 610031)

按可溶巖的埋藏條件,一般可將巖溶劃分為裸露型巖溶、覆蓋型巖溶和埋藏型巖溶三種類型[1]。其中,覆蓋型巖溶在抽排水、爆破、加載、振動等人為干擾下,常常容易引發地表塌陷,造成重大經濟損失,危害人民的生命和財產安全[2]。在鐵路工程建設中,人們對巖溶塌陷影響深度的認識逐步加強:南昆鐵路建設時,覆土厚度大于15 m則不考慮巖溶塌陷影響;內昆、株六鐵路建設期間,覆土厚度大于20 m時不再考慮巖溶塌陷影響[3]。而鄭萬鐵路建設期間,覆土厚度達30m的地段,施工過程中仍發生了巖溶塌陷。本文結合鄭萬高速鐵路漢江特大橋覆蓋型巖溶發育特征以及樁基開挖過程中出現的地面塌陷現象,總結了該類工程地質橋梁樁基勘察設計的原則、思路方法、注意事項以及工程處理措施,為覆蓋型巖溶橋梁樁基施工地面塌陷的防治提供依據。

1 工程與地質概況

1.1 工程概況

鄭萬鐵路漢江特大橋全長28.3 km。該橋起于襄陽盆地與大洪山交界處,延伸于襄陽盆地,屬典型沖積平原區厚覆蓋層地帶,絕對高程55~75 m,地形平坦開闊,起伏較小,植被較發育。

1.2 地質概況

橋址范圍內地表水為漢江河水,河流較寬,流量受季節變化影響較大,為常年流水河流。地下水以孔隙水、巖溶水為主,孔隙水賦存于第四系全新統覆蓋層砂卵石土層中,砂卵石土層為主要含水層,其透水性強,地下水與漢江地表水聯通性較好。地下水水位埋深 7~8 m,地下水位與漢江水位基本齊平,地表水對地下水補給及時,地下水發育。

2 巖溶發育規律

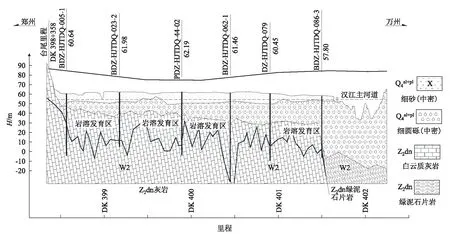

漢江特大橋小里程端前85個墩臺范圍內,勘察期間共完成地質鉆孔406個,揭示各種溶洞1 100個。勘察資料揭示該段范圍內巖溶強烈發育,巖溶為該橋梁的主要不良地質,對橋梁工程影響較大。

2.1 巖溶發育規律

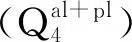

漢江特大橋小里程端上覆20~30 m透水性強的粉細砂、砂礫石覆蓋層,該段范圍內地下水發育,基巖上覆圓礫土透水性較強,巖溶主要發育深度位于覆蓋層與基巖接觸帶之間,局部地段巖溶發育較深,屬覆蓋性巖溶。工程地質縱斷面如圖1所示。

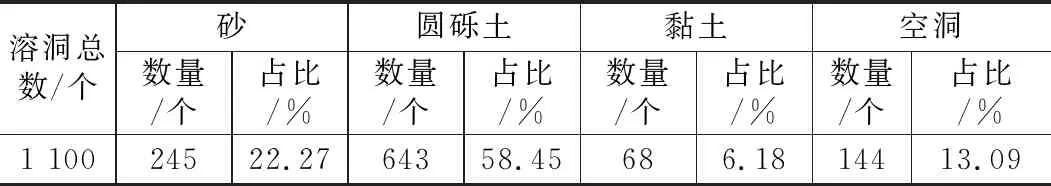

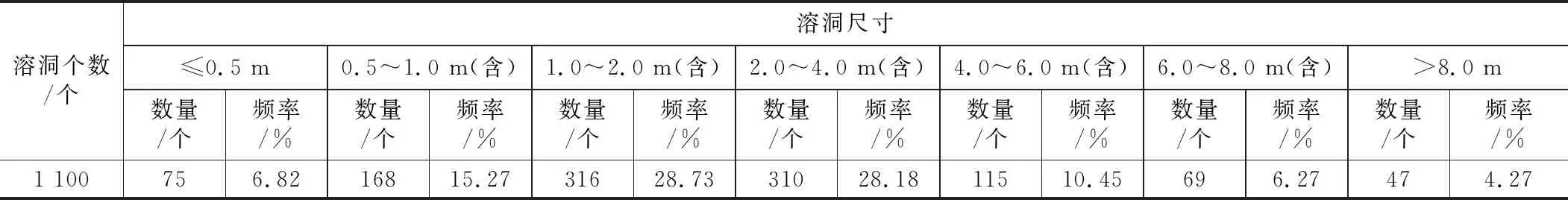

巖溶以多層串珠狀溶洞形式發育,揭示溶洞數量統計如表1所示。

圖1 漢江特大橋小里程端工程地質縱斷面圖

表1 揭示溶洞數量統計表

由表1可以看出,下伏基巖內巖溶強烈發育,鉆孔遇洞率高達84.98%。

溶洞主要以充填型為主,充填物主要為圓礫土和砂層,局部充填有黏土。溶洞充填物質成分統計如表2所示。溶洞充填物質來源于基巖上覆蓋層物,洞內充填物密實度差,鉆探揭示充填物采取率較低,一般在30%~40%之間。由于基巖上覆蓋層為圓礫土,圓礫間由細砂充填,圓礫土自穩能力較差,在溶洞形成通道后,圓礫土能較好地通過溶洞通道,充填整個溶腔,故空洞較少。

表2 溶洞充填物質成分統計表

不同規模溶洞個數及分布頻率統計如表3所示。從表3中可以看出,該段范圍內溶洞尺寸大小主要集中在1~4 m,隨著溶洞規模的增大,溶洞數量減小。根據鉆孔揭示,最大腔溶洞頂底板達12 m,但結合相鄰鉆孔分析,該溶洞為溶縫的可能性很大,不屬于大型溶廳,整體塌陷的風險較小。

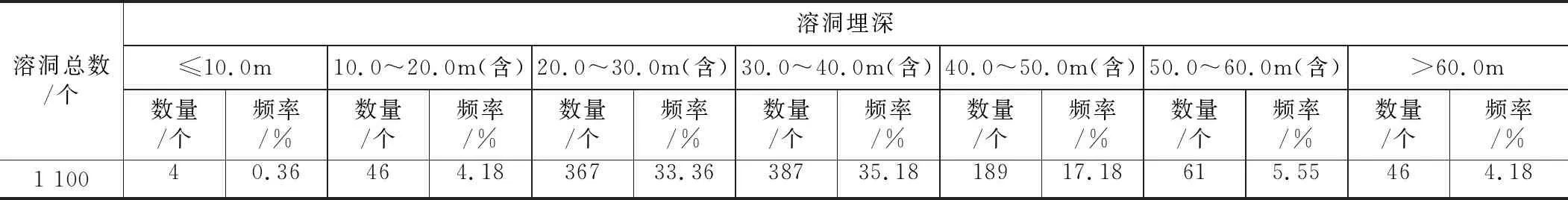

溶洞垂向發育特征統計如表4所示。由表4可以看出,巖溶垂向發育埋深主要在20~50 m之間,巖溶向深部發育相對較少。由于該段范圍內基巖上覆土層厚20~30 m,分析得出,下伏基巖受地下水影響,巖溶發育深度主要位于基巖面以下0~20 m范圍內,局部地段巖溶發育較深。

表3 不同規模溶洞個數及分布頻率統計表

表4 溶洞垂向發育特征統計表

綜上所述,受漢江地表水影響,研究范圍內地下水補給及時,流動性強,發育的地下水及強透水性覆蓋層造成下伏灰巖與覆蓋層接觸帶范圍內巖溶強烈發育,且溶洞大小、深度不一。其中,溶洞尺寸大小主要集中在1~4 m范圍內,巖溶發育深度主要位于基巖面以下0~20 m范圍內,溶洞內主要由細圓礫土充填,巖溶對橋梁樁基礎影響較大。

2.2 巖溶評價標準

根據可溶巖的埋藏條件分類,研究范圍內巖溶屬覆蓋性巖溶[1]。按TB 10027-2012《鐵路工程不良地質勘察規程》地面塌陷評價體系,對該段范圍巖溶塌陷進行評價,得出該段巖溶塌陷指標為75,為易塌陷區,存在地面塌陷的可能[4-5]。

覆蓋型巖溶地面塌陷主要評價土體變形及其地面效應、巖溶( 主要是巖溶通道和溶洞) 和 觸發因素( 包括自然因素和人為因素)三方面內容。結合研究范圍內巖溶的發育規律,分析得出該范圍內樁基施工可能引發沙漏型巖溶地面塌陷。

在覆蓋型巖溶地區,當覆蓋層為松散的沙性土時,溶蝕裂隙、落水洞等為沙性土顆粒的漏失提供通道,各種規模的溶洞及地下暗河系統則為沙顆粒的儲存提供空間。在外部因素(樁基施工沖積荷載)的觸發下,沙顆粒逐漸漏失。隨著沙顆粒漏失量的增大,在地表逐漸形成規模較大的塌陷坑,即發生巖溶地面塌陷。

3 巖溶勘察設計

3.1 巖溶勘察

巖溶勘察過程主要以鉆探為主,鉆探根據場地地質條件和橋跨設置,以能探明地基各巖土層分布、巖溶發育程度和地基強度,滿足場地穩定性評價要求為度,結合基礎類型及巖溶發育程度進行鉆孔布置,鉆探按分序進行。

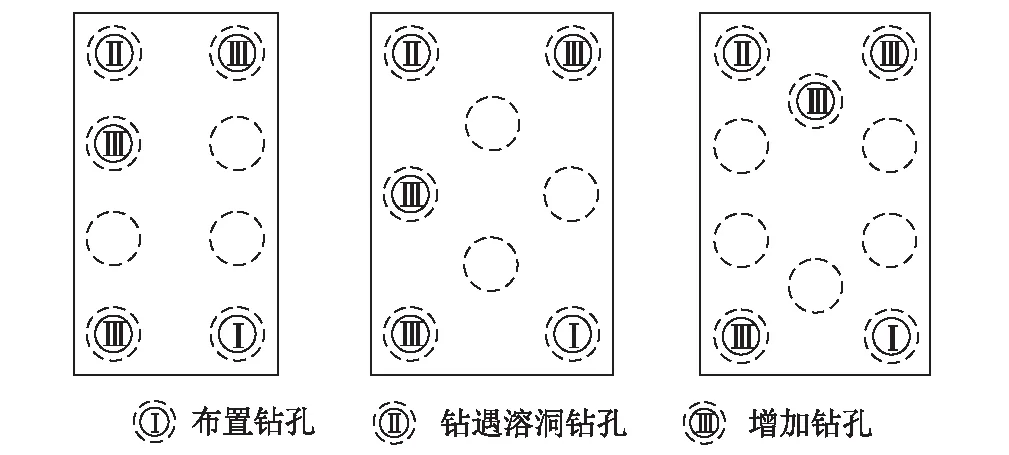

每個墩臺首先布置1~2個鉆孔,對角線樁位布置,然后根據鉆孔揭示巖溶發育情況逐步加孔。當鉆探發現≥0.5 m的溶洞或溶隙時:(1)當揭示溶洞底板深度<9 m且溶洞高度<5 m時,不增加鉆孔(揭洞深度<9 m且溶洞高度≥5 m時另行研究);(2)當溶洞底板深度>9 m時,在墩臺另外一個對角線增加2個鉆孔,并在其相鄰樁位增加1個鉆孔(合計增加3個鉆孔)。新增鉆孔再遇底板深度>9 m的溶洞時,則再于相應的相鄰樁位增加2個鉆孔,以此類推,直至逐樁。鉆孔遇溶洞相鄰樁位增加鉆孔代表性布置如圖2所示。

3.2 巖溶樁設計

針對覆蓋型巖溶發育規律, 結合西南地區鐵路巖溶橋梁樁基設計經驗,在巖溶發育地區,根據鉆探揭示的溶洞情況,盡量采用樁基礎。選取合理樁基類型及合理樁長,以滿足高速鐵路對橋梁樁基礎的沉降及變形要求。根據不同的地質條件、覆蓋層厚度及巖溶特征,將樁基礎設計分為三種類型。

圖2 鉆孔遇溶洞相鄰樁位增加鉆孔代表性布置示意圖

(1)巖溶弱發育或溶洞層數少,有完整的巖溶支承頂板厚度時,樁基設計可為不等樁長的柱樁基礎,樁底必須嵌入巖層一定深度。

(2)發育多層串珠狀溶洞且發育較深,各層溶洞頂板較薄,無穩定基巖作為樁的持力層時,樁身可能連續穿透幾個溶洞(槽),其累計巖壁厚度達到一定數值,可按摩擦樁設計,但樁端應置于一定厚度的巖溶頂板中。同時應考慮基礎的不均勻沉降,必要時對樁基以下的溶洞進行注漿加固處理。

(3)覆蓋層較厚,巖溶埋藏較深,溶洞內有填充物時,可設計為短樁大承臺基礎,樁支承在覆蓋層內,群樁按摩擦樁計算。但應首先對場地穩定性進行評價,對于巖溶塌陷高風險區和極高風險區,不宜采用摩擦樁基礎。

漢江特大橋小里程端巖溶發育范圍內的85個橋基礎均采用鉆孔樁柱樁基礎,樁底均嵌入巖層一定深度,樁基礎形式按端承樁考慮,最大樁長達85.5 m。

4 巖溶工程處理措施

4.1 橋梁樁基施工現場

針對漢江特大橋小里程端巖溶發育特征,橋梁樁基礎施工過程中主要采取鋼護筒跟進、拋填黃泥片石、局部地段注漿加固等處理措施。

橋梁樁基礎施工主要采用沖擊鉆進行施工,施工過程中多次出現地面塌陷現象,嚴重影響了現場施工人員、設備以及主體結構的安全。結合該段范圍內巖溶發育規律以及施工中出現的地面塌陷,分析判斷塌陷符合沙漏型塌陷的規律,成孔過程中產生的動荷載和巖溶提供的有效空間形成了產生沙漏型塌陷的必要條件。

樁基施工產生地面塌陷的主要原因是:基巖上覆的粉細砂、砂礫石層凝聚力很小或近似于0,多孔隙且透水性強,土顆粒運動的阻力主要為粒間摩擦力。由于橋址區地下水位較高,致使上覆蓋層飽水,在橋樁基施工過程中,沖擊鉆的動荷載作用導致地下水位上下頻繁波動,砂礫石層中形成孔隙水壓力,其有效應力降低,粒間摩阻力減小,在重力的作用下,土顆粒發生位移的自由度增大。當沖擊鉆擊穿溶洞頂板后,覆蓋層與溶腔的連通通道形成,覆蓋層順通道進入溶腔,從而造成了地面塌陷。

4.2 巖溶工程處理措施

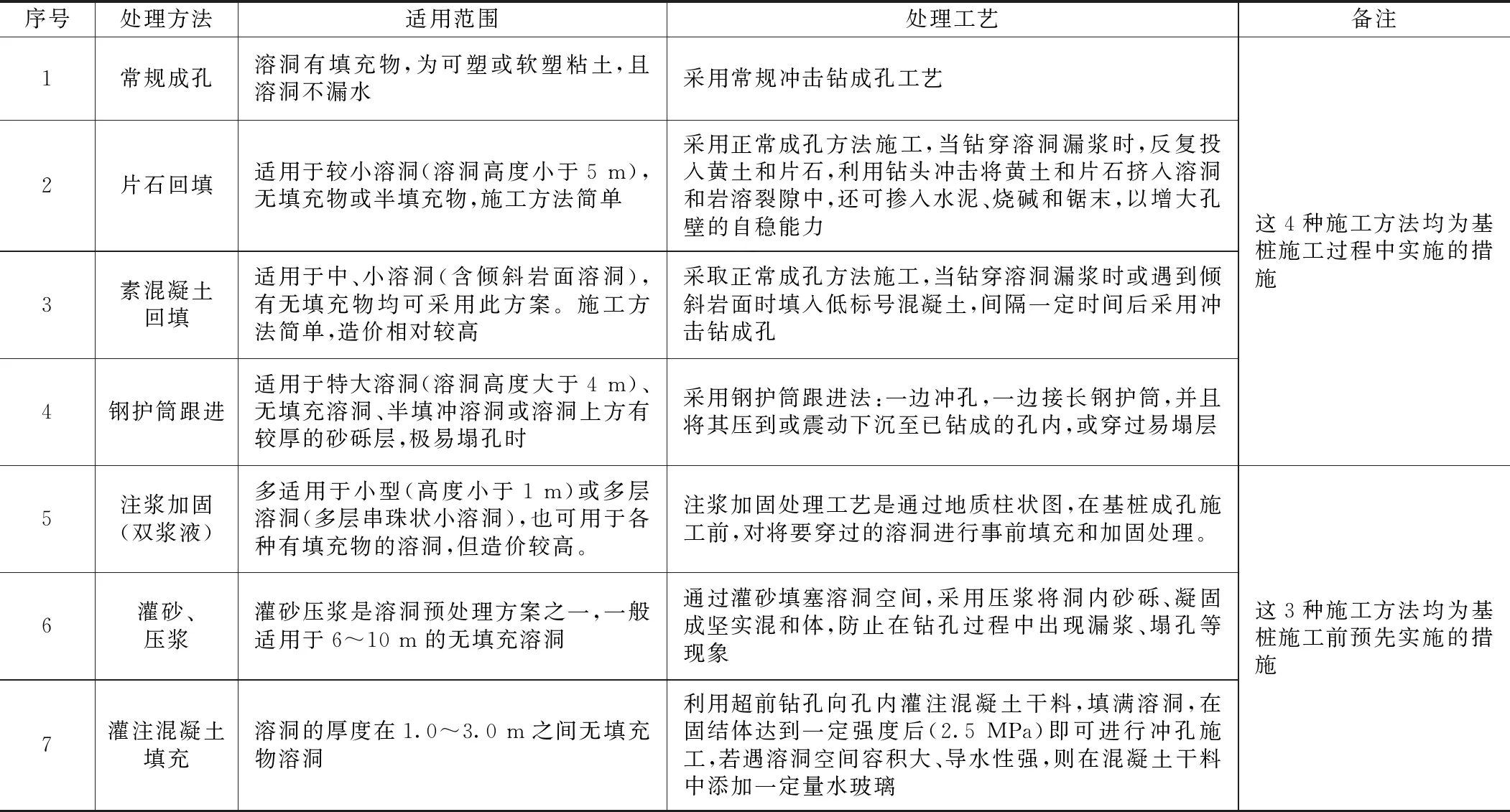

針對漢江特大橋巖溶塌陷現象,為保證成孔過程安全和成樁質量,根據各墩臺的巖溶發育情況,選取回填粘土、拋填片石、回填素混凝土、鋼護筒跟進、地層注漿、空洞壓漿或壓注素混凝土等方法進行巖溶處理,如表5所示。

4.3 防地面塌陷對策

根據現場施工情況,總結了防止巖溶地面塌陷的幾點措施:

(1)根據地質勘察資料,對施工過程中可能引發地面塌陷的樁基礎進行預判。對樁基施工過程中,震動及地下水位變化可能引起地面塌陷的區域,在施工前對覆蓋土層和基巖影響范圍進行注漿加固處理,能有效防止地面塌陷。

(2)在樁基影響范圍內,盡量減小地下水的抽排,減小水位波動。

(3)樁基礎施工時,應盡量采用對周圍土體擾動較小的機械設備(如大功率旋挖鉆),以減少對溶洞周圍土體的擾動。

5 結論

本文以鄭萬高速鐵路漢江特大橋為研究對象,對覆蓋型巖溶覆蓋層物質成分、結構、巖溶發育規律進行研究,得出以下主要結論:

(1)覆蓋型巖溶為特殊的不良工程地質,其復雜性、隱蔽性和發育不均一性常給勘察、設計、施工帶來意想不到的困難。勘察過程中,應對覆蓋型巖溶的覆蓋層地質結構、物質組成、地下水發育情況、巖溶發育特性等進行充分的地質勘察,特別是當下伏可溶巖巖溶特別發育時,應實施足夠的鉆孔查明隱伏巖溶發育特征,分析巖溶發育規律,提出科學合理的工程措施。

(2)結合覆蓋層地質結構及巖溶發育特征,對施工過程中是否會發生巖溶塌陷進行評價。為保證工程質量安全,橋梁樁基設計應充分考慮覆蓋型巖溶特征,樁基礎按要求嵌入基巖一定范圍內,以保證主體工程安全。

表5 樁基施工巖溶處理方法

(3)為防止施工過程中發生地面塌陷,針對漢江特大橋范圍內巖溶發育特征,制定了巖溶處理措施,并建議盡量減少施工開挖對巖溶周圍土體的擾動,減少施工開挖引起的地下水水位波動。