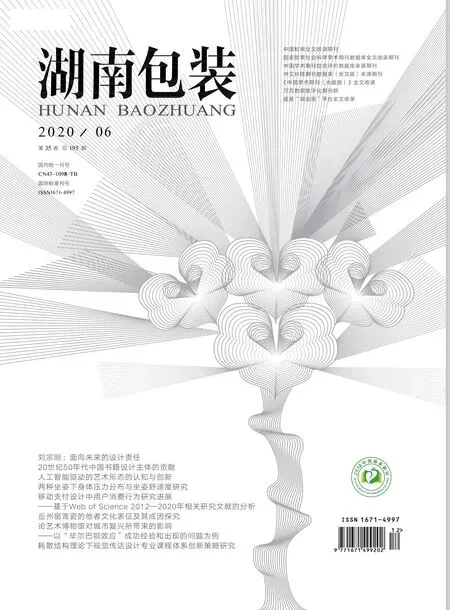

20世紀50年代中國書籍設計主體的貢獻

許甲子 李 想

1.蘇州大學藝術學院,江蘇蘇州 215123 2.大連醫科大學藝術學院,遼寧大連 116044

1949年10月中華人民共和國成立,經濟繁榮發展。書籍出版方面向蘇聯學習,形成了規范化、制度化和標準化的出版制度;書籍設計風格方面也吸取蘇聯、歐洲和美國的藝術風格,為新中國的書籍設計注入了新的活力。同時一些學者投身到書籍裝幀的教育中,為培養出版業發展需要的藝術人才做出努力,也涌現出一大批設計者,將自身的藝術修養和設計觀念賦予書籍設計,形成此時書籍設計的整體風貌。

1 專業教育體系下設計主體的貢獻

1956年,中央工藝美術學院成立中國首個書籍裝幀專業,學制為5年,由邱陵和張光宇主要負責。通過對書籍裝幀專業人才的培養,滿足了各大出版社和印刷行業的人才需求,也有一些留校任教,他們成為新中國書籍設計事業繁榮發展的中堅力量。

1.1 邱陵

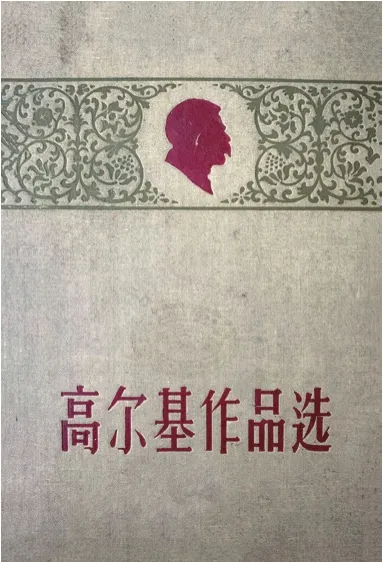

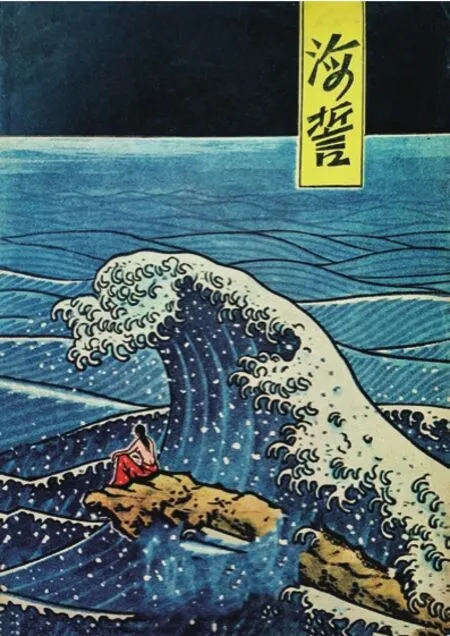

邱陵1944年考入國立藝術專科學校圖案科,師從于雷圭元、鄧白、柴扉、李一夫等老先生,積累了扎實的繪畫與實用美術基礎。后經從事出版工作的季賀潤、張靜廬等先生帶入出版業,從書籍的封面和內頁版式開始摸索,持之以恒地專注于裝幀事業幾十年。1959年邱陵為中國青年出版社設計精裝本《高爾基作品選》(圖1),已經呈現出特色鮮明的裝幀設計風格,封面上半部分為裝飾紋樣與高爾基側面單色肖像,下半部分采用宋體橫排的書名信息,整個封面用兩套色,材料工藝上使用裝幀布與絲網印刷相結合的手段,實現了凹印的觸感。書籍內印有彩色高爾基人像用來連接封面與內頁,在紙張選擇上區別于內頁單色印刷用紙,對四色印刷的承載度更為適應。《高爾基作品選》在結合材料、壓痕工藝與設計把控等方面恰到好處,形成了具有現代設計語言的書籍設計作品。《海誓》封面(圖2)盡管沒有實現復雜的工藝,僅使用彩色印刷,但更多意義上是一幅完整的藝術作品,藝術形式接近日本浮世繪的海浪圖,洋為中用并契合“海誓”的主題,扉頁用圖案做了裝飾,書的封面、書脊與封底相連接,體現出邱陵在裝幀方面的現代設計思想。

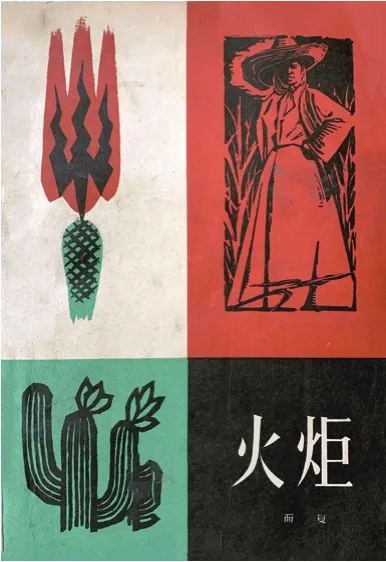

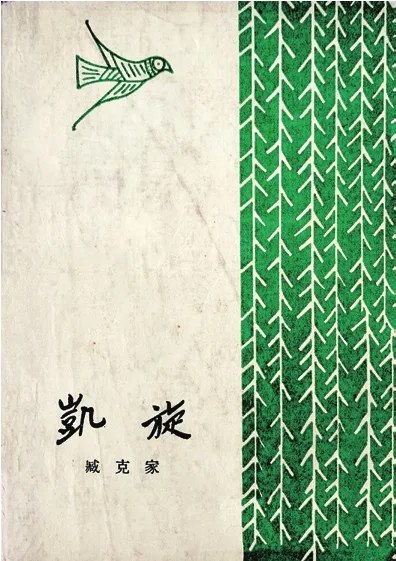

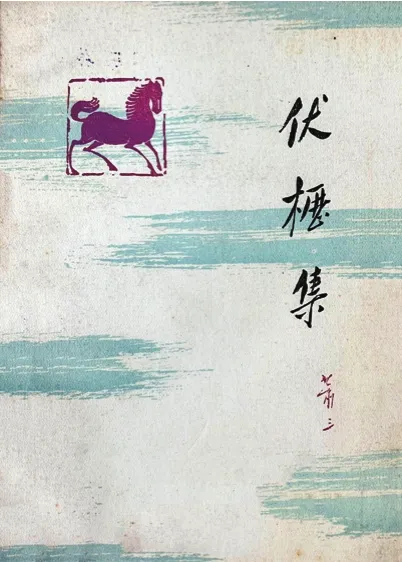

邱陵曾認為:“1966年前,書籍的整體風格趨于政治化或造型雷同,甚至硬將色彩分成‘階級性’,影響了藝術家在裝幀上的發揮。[1]”盡管宏觀政策一定程度影響書籍的藝術形式,但在邱陵的設計作品中仍然不乏創新的設計語言,并大膽使用構成形式作品。如《火炬》(圖3)、《凱旋》(圖4)、《伏櫪集》(圖5)等,通過飽滿豐富的色彩來分割畫面,同時使用幾何構成式的面積對比達到畫面的視覺均衡。《凱旋》的插圖起到裝飾內頁的效果,而《伏櫪集》扉頁與封底的圖形裝飾則形成統一的畫面語言,總體來看均具有此時印刷技術手工條件下的設計特征。

邱陵學習圖案科出身,從其書籍裝幀作品中不難看出,他將較高藝術素養結合書籍主題,并考慮書籍閱讀的功能,將其體現于封面設計的同時,還能夠形成多樣的藝術風格,具有鮮明的個人特點與時代特色。如在《海誓》中,將完整的繪畫作品貫穿于封面與封底,只保留書名一種字體信息;《凱旋》封面用等面積顏色風格的方式,但只使用一套色,但在書籍封面有限的空間內,畫面在白色與綠色的底色上互為正負,表達完整;《伏櫪集》中使用藍色的毛筆飛白筆觸代表水面,與奔跑中馬的圖形相呼應,因此在邱陵的書籍設計作品中體現出較高水平的個人藝術修養。邱陵在其書籍設計作品中,大量采用圖文混排,同時結合紙張材料與印刷工藝技術共同構建書籍形態,已經具有了現代設計思想。如《高爾基作品選》精裝本使用裝幀布結合絲網印刷壓印技術,已經大大超出了當時書籍裝幀作品的技術和美學范疇。

作為中央工藝美術學院書籍裝幀專業創始人之一,邱陵不僅在書籍裝幀設計實踐方面積累了大量的經驗,在藝術創作、實踐教學方面也有著深厚的積累,同時為適應教學的需要,其在現代書籍裝幀設計理論方面也有積極探索,1958年編寫了《書籍裝幀設計》,1960年編寫《書籍裝幀藝術簡史》作為教學講義,該書1984年由黑龍江人民出版社正式發行(圖6)。書中從時間的縱向與地域的橫向兩方面論述從古代至現代,從“書籍美術”到“書籍裝幀藝術”的發展。余秉楠評價這本書是“關于中國書籍藝術的第一本著作”“填補了中國裝幀史的空白”[2]。邱陵作為中國書籍裝幀教育領域的奠基人,不僅在裝幀設計領域有大量作品呈現,而且將在這一過程中得到的知識做系統地梳理,致力于對書籍裝幀乃至設計教育事業的發展,為中國設計教育從書籍設計實踐與理論方面均貢獻了個人力量。

圖1 《高爾基作品選》(中國青年出版社,1956年)

圖2 《海誓》(作家出版社,1961年)

圖3 《火炬》(作家出版社,1961年)

圖4 《凱旋》(作家出版社,1962年)

圖5 《伏櫪集》(作家出版社,1963年)

圖6 《書籍裝幀藝術簡史》(黑龍江人民出版社,1984年,圖片來源于作者收藏書籍)

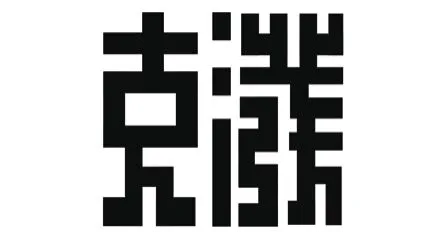

圖7 《裝飾》雜志設計的刊名字體

圖8 《萬象》雜志設計的刊名字體

圖9 《潑克》雜志設計的刊名字體

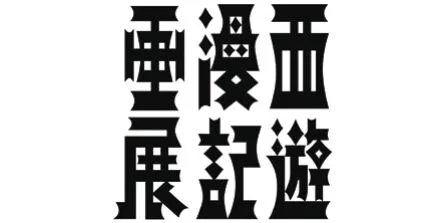

圖10 畫展《西游漫記》設計字體(圖7-10為作者臨摹刊名字體)

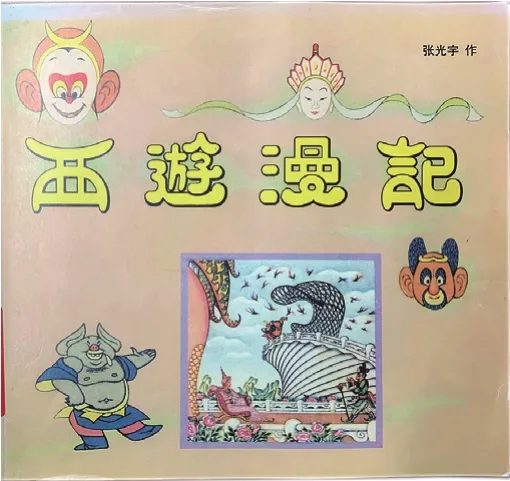

圖11 《西游漫記》(人民美術出版社,1998年)

1.2 張光宇

張光宇作為新中國書籍裝幀專業奠基人之一,對書籍的設計與字體設計有著獨特的觀點與經驗。他在民國時期已為期刊與書籍設計過大量風格多樣的書名字體。20世紀30年代起,他先后為《時代》雜志、邵洵美的小書《小姐須知》、《萬象》雜志(圖7)、《潑克》雜志(圖8)等設計期刊名與書名的美術字,在直接體現裝幀效果的字體設計方面較早地積累了實踐經驗。1945年11月起,《西游漫記》相繼在重慶、成都、香港等地多次展覽,張光宇為畫展設計了字體“西游漫記畫展”(圖9)。1958年《裝飾》創刊,張光宇任編委,并設計刊名字體(圖10),一直沿用至今。邱陵評價他為“著名的藝術家、民間藝術家、漫畫家,更是一位實干家”[3]。在對書籍裝幀專業的探索中,張光宇以其深厚的藝術功底,不僅為書籍封面的美術字做出了大量作品,也為具有代表性的文學藝術類書籍創作插圖作品,如《屈原》《望夫云》《西游漫記》等。

張光宇為雜志刊名或書名字體的繪制,從藝術創作風格上看,具有較強的裝飾特征。從他個人的設計風格來看,20世紀30到50年代末的近30年間,他的美術字創作具有強烈的個人藝術風格,并隨時代發展,在字形與適用性上發生了進展性變化。如1930年作品“時代”與之后的“小姐須知”,使用立體或點線構成的方式來表現漢字,從此時的美術字表現手法上來看較為新穎。但以西方現代主義設計的風格與趨勢來看,在文字的可讀性與易讀性功能上顯得較弱,尤其“小姐須知”的美術字繪制,具有文字識別與閱讀能力的對象,可能要停留數秒或更長時間才能完成認知過程并且較容易識別成其他漢字。隨著時間推移與設計經驗的豐富,張光宇對漢字的美術化除了具有一定的裝飾特征,還兼顧識別功能的考量。如他為畫展《西游漫記》設計的“西游漫記畫展”相比較于之前設計的“潑克”,風格上近似,筆畫的寬度與間距一致,但“西游漫記畫展”要成熟于前者,不僅因為筆畫有起始端與末端的細節處理,更是將每個字的面積都平均化,具有規則與規律性。1958年的“裝飾”,相比之前在設計上更加成熟,表現風格與“萬象”較為相似,均為繁體并且筆畫的處理方式都用了與“回字紋”(中國傳統裝飾圖形,形狀近似漢字中的“回”字)相似的處理,“裝飾”在筆畫的細節處理上較為簡潔,除了字體筆畫及結構的規整外,還具有較強的可讀性,成為比較經典的書名字體設計案例并一直沿用至今。

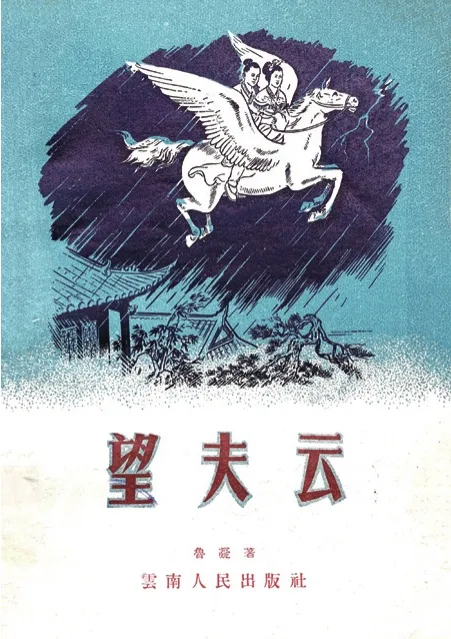

插圖是書籍中的重要元素,是對文字內容圖形化的加強,起到使書籍內容生動,提高閱讀持續性、直觀性功能的作用。張光宇為《西游漫記》創作諷刺漫畫,在抗戰的特殊時期不便出版,以巡展的方式來逃避特務的注意力,并在展覽期間大受歡迎(圖11)。該書1958年初版與1998年再版使用相同的裝幀內容,將插圖中舊《西游記》的人物改編在新的敘事中,使用正方的開型,畫面能充滿頁面的形式呈現,排版方式上采用左對頁文字右對頁插圖的形式,使整個畫面各元素之間的關系相對寬松,視覺舒適。《望夫云》根據云南大理民間傳說,插圖由張光宇繪制,除了采用木刻方式繪制傳統人物形象,體現出深厚的繪畫功底外,還能夠體現出鮮明的民族風格(圖12)。

圖12 《望夫云》(云南人民出版社,1956年)

圖13 《民間玩具》(上海人民美術出版社,1959年)

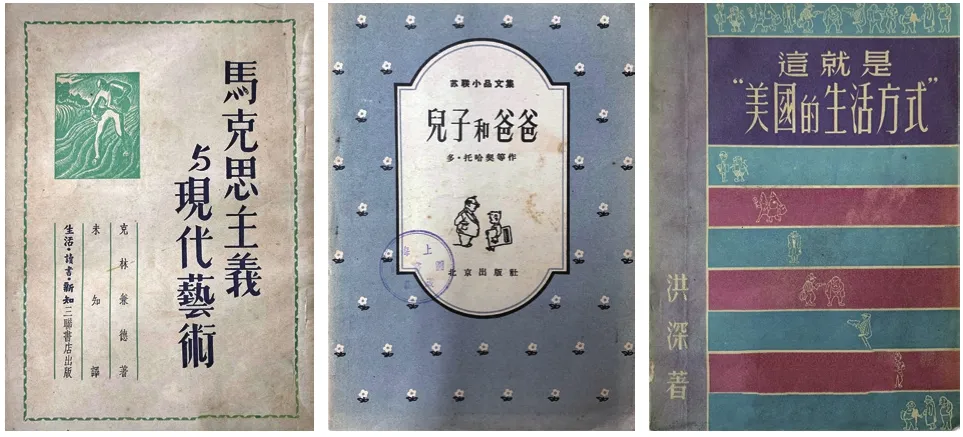

圖14 曹辛之20世紀50年代部分書籍裝幀作品

張光宇通過大量的書籍插圖與設計實踐,形成鮮明的書籍裝幀設計風格和理念,他提倡實用性:“既要別出心裁,不落窠臼,不脫離書籍裝幀本身的規范,又要不脫離客觀實際的要求。[4]”張光宇否認書籍華美的裝飾,認為書籍華麗的裝飾顯得不必要,應注意民間藝術的樸實性。如上海人民美術出版社的《民間玩具》(圖13),“泥阿福的身體印在浮雕上,這不是我少見多怪,未免是過于講究了。[4]”這種以實用為主的觀點與墨子“非樂節用”的造物思想有相似之處。“墨子不否認裝飾審美的存在,提倡造物用而不文,是個實用主義者。[5]”以現代設計的視角,不論墨子的“非樂節用”思想還是張光宇對書籍過度裝飾的反對,與現代主義強調的形式追隨功能有著同樣的宗旨,并與美國設計理論家維克多·帕帕奈克(Victor Papanek)反對花哨、不安全等無用的設計觀點相一致。《屈原》作為張光宇較為經典的設計作品,封面使用橙色裝幀布,畫面寧靜,將撫琴的屈原、直立的宋玉和蹲伏在右側的嬋娟三人設計在同一水平線上,間距相等,構圖均衡,用樸素的裝訂方式、簡單的工藝和傳統繪畫元素,使整本書簡單并適宜閱讀。

1.3 其他書籍裝幀教育事業者的貢獻

為書籍裝幀教育事業獻身的,還有其他藝術家與藝術教育工作者,如張守義、余秉楠、柳成蔭等,他們不但為書籍裝幀教育理論作出貢獻,在實踐方面也呈現出數量較多且具有創新理念的設計作品。張守義1962年在中央工藝美術學院書籍裝幀設計課程研究班開始學習,曾任人民出版社編輯室主任、編審,從事書籍裝幀與插圖的創作,也曾任中國美術家協會插圖和書籍裝幀藝術委員會主任。從出版環境逐漸寬松的20世紀70年代初期開始,他的裝幀作品逐漸增多。如上海人民出版社1973年出版的《白輪船》與《紅小兵報頭選》,為其創作初期封面設計的代表作品。但他的裝幀設計作品大量出現在80年代后,主要側重外國文學書籍。在他的裝幀與插圖作品中,因表現人物“無臉的黑化”而形成獨特的藝術風格。在書籍裝幀實踐過程中,張守義將書籍的封面裝幀這一設計行為總結成“色度、色量、疏與密、副與主、材質、節奏、次與主、適應想象、控制想象”[6]等“十個比”;插圖畫家展現于文學作品的創作,分為“讀書鑄情、幻聲激情、仿生移情和生活積情”[7]352幾方面,從生活中捕捉對于人物刻畫的靈感,從而“在紙上導演出眾多人物”[7]355。

余秉楠1962年歸國致力于書籍裝幀教學后,通過德國留學期間學習的積累與實踐經驗的總結,不僅在80年代之后設計了大量的書籍裝幀設計作品,還翻譯了西方書籍藝術與插圖的相關著作,開拓了國內裝幀設計事業的視野,拓寬了書籍裝幀教學的邊界;同時根據教學實際先后出版美術字、書籍裝幀設計、裝潢設計、字體設計等方面教材與專著,為設計專業的教學與發展貢獻至今。

新中國成立后,在中國探索社會主義現代化建設的同時,致力于書籍裝幀教育事業的設計主體,對工藝美術教育也開始探索與逐步完善。他們通過深厚的藝術功底以及在實踐中不斷地學習,將學習成果賦予書籍封面,為書籍裝幀事業作出大量優秀的實踐作品與豐富的理論成果。他們所從事的工藝美術教育體系,為社會培養了大量的裝幀人才。在他們當中,有一批優秀的畢業生,他們致力于書籍裝幀專業的教學,繼承書籍裝幀專業的發展,并隨著時代的演進將其形成專業化的學科與獨立的職業。

2 社會設計主體的貢獻

在新中國成立初期,由于宏觀出版政策上實現了相對統一的管理,書籍設計方面也出現明顯的進展,書籍裝幀的工作也得到一定重視。在《出版總署關于圖書版本記錄的規定》中,提到“需要時可以載明……,優秀的裝幀設計者、插圖者及校對者的姓名”[8]。值得注意的是,這不僅使書籍在版權頁的信息類別與格式形成規范,在國家層面對出版業的統一管理下,致力于裝幀及插圖設計的人群,也得到了應有的重視。藝術家與出版人,即美術編輯的工作者,為書籍的封面畫或插圖的裝飾,增添了藝術性以及書籍設計的整體觀、系統性的考量。

2.1 曹辛之

圖15 《印度尼西亞共和國總統蘇加諾工學士、博士藏畫集》(人民美術出版社,1956年,圖片來源于作者收藏書籍)

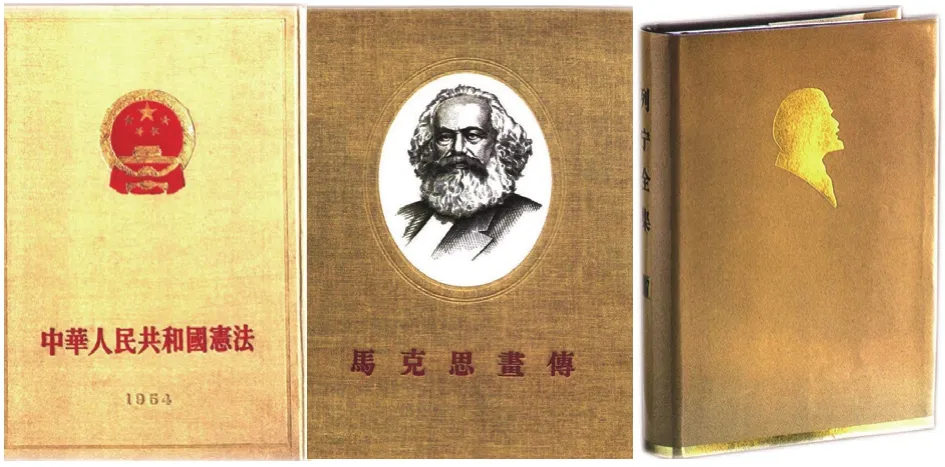

圖16 張慈中裝幀設計作品,從左至右:《中華人民共和國憲法》《馬克思畫傳》《列寧全集》

圖17 《心靈與形象——張慈中書籍裝幀設計》(商務印書館,2000年)

圖18 《君匋書籍裝幀藝術》(人民美術出版社,1963年)

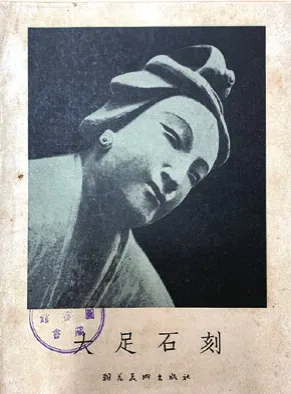

圖19 《大足石刻》(朝花美術出版社,1957年)

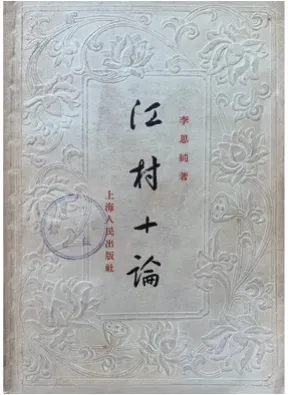

圖20 《江村十論》(上海人民出版社,1957年)

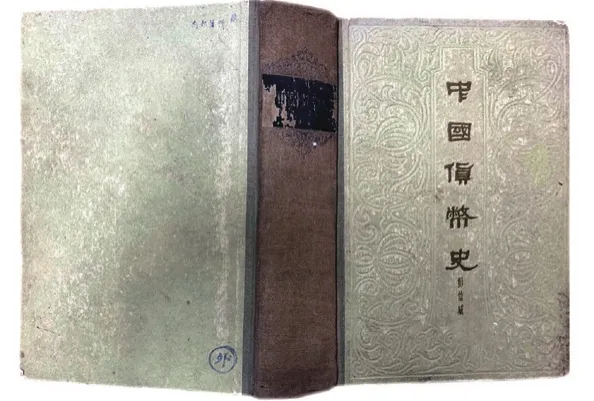

圖21 《中國貨幣史》(上海人民出版社,1958年)

曹辛之畢業于魯迅藝術學院,后積極投身于出版工作并積累了豐富的實踐經驗。在20世紀50年代,他先后設計了大量的書籍裝幀作品,較有代表性的如《馬克思主義與現代藝術》《兒子和爸爸》《這就是“美國的生活方式”》(圖14)等,書籍尺寸以32開為主,從封面書名字體的設計來看,大部分依據印刷字體中的宋體進行變化,文字與圖形有機組合排列,具有超越這一時代的現代主義設計風格傾向。1959年萊比錫國際書籍藝術展覽會中,裝幀設計作品《印度尼西亞共和國總統蘇加諾工學士、博士藏畫集》(圖15)獲金質獎裝幀獎。曹辛之的作品較多出現于80年代左右,他為外國文學作品、藝術論集與科學讀物等不同類型書籍設計封面。他通過大量藝術創作與實踐,總結出一些給予后來從事裝幀工作的人群啟發的觀點。例如,曹辛之認為,裝幀工作者的作用等同于設計工程師,封面是“一種造型藝術”,但在創作上不同于一般繪畫,作者不能“單純按照個人的感受來選擇題材”,而要“幫助讀者更好地理解書的內容”[7]215-216。這不僅肯定書籍封面設計視覺美感的重要性,又兼顧因閱讀而產生的使用功能,開始具有現代設計區別于藝術創作“為我”的主觀思想,具有為人閱讀的考量。與此時歐洲發起的國際主義平面設計運動,即用高度的理性解決設計對象的不同內容,內容決定形式相類似,都是在批量生產的工業化背景下,對產品使用功能的考量。

2.2 張慈中

張慈中作為新中國第一代書籍裝幀藝術家,為人民出版社出版的黨和國家的政治題材書籍、馬列主義、毛澤東思想等經典原著設計過較多的裝幀作品,較為典型的如《中華人民共和國憲法》《馬克思畫傳》《列寧全集》(圖16)等,這些具有一定政治高度的書籍,在設計上既要體現嚴肅性的規整,又要具有現代意識。在技術層面,對裝幀材料的選擇、印刷技術的呈現,也需要有相關的了解。張慈中在這一實踐歷程中,完成了國家政治書籍、重要文獻的設計任務。通過大量創作實踐的積累,他對書籍裝幀設計有自身的見解。21世紀初出版的個人著作《心靈與形象——張慈中書籍裝幀設計》(圖17)中,裝幀言論部分,涵蓋“裝幀定義” “內容與形式”“創新和繼承”幾方面。張慈中在20世紀80年代后呈現出數量更多,并更具現代設計語言的實踐作品,為出版業甚至設計行業貢獻了可觀的個人力量。

2.3 曹潔

曹潔作為國畫家,也是此時較為年輕的書籍裝幀工作者,1963年的裝幀設計作品《君匋書籍裝幀藝術選》(圖18),為中國第一部現代裝幀藝術的選集。這不僅是曹潔的裝幀設計作品,也是錢君匋裝幀藝術作品中64幅作品的合集。豐子愷為其作序,序中寫到對于書籍裝幀的要求:“必須具有中國書籍的特色。[9]”這充分表明了他對堅持民族設計語言的肯定。即在吸收與學習西方藝術風格與工業技術先進背景下的設計思想的同時,仍然能保持傳統藝術語言,體現出中國地域特征與民族精神。這不僅是豐子愷個人作為裝幀主體對書籍裝幀藝術的要求,也是中國進入現代社會以來,通過對裝幀工作的摸索而形成現代書籍設計思想的轉變。《君匋書籍裝幀藝術選》從封面來看,具有濃厚的傳統意味。該書籍尺寸為12開的等邊開型,能夠從容展現裝幀作品,封面使用傳統的回紋,書名為錢君匋先生本人書法題字并有落款,扉頁的圖案具有較為明顯的傳統風格。再如《大足石刻》(圖19),是一本適合人民大眾、工農階級購買及閱讀并具有藝術知識普及功能的美術類圖集,封面與內頁版式有規則地排列,黑白印刷,不僅成本降低,版式的排列功能具有視覺上的系統化與統一化的感受。曹潔作為此時比較年輕的裝幀家,在曹辛之等具有豐富經驗的專家帶領下,以及多次對集體創作的參與,在之后呈現出更多優秀的設計作品,并引發20世紀80年代后書籍“整體設計”觀念的轉移。

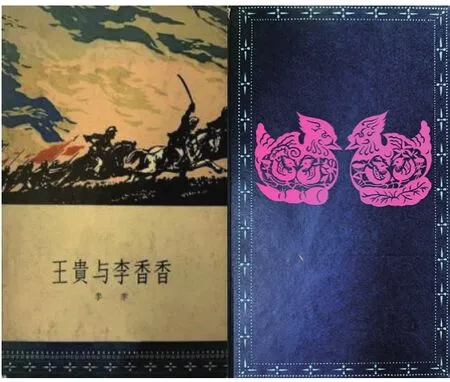

圖22 《王貴與李香香》(人民文學出版社,1961年)

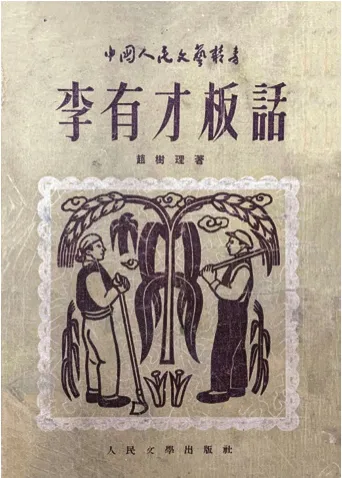

圖23 《李有才板話》(人民文學出版社,1952年)

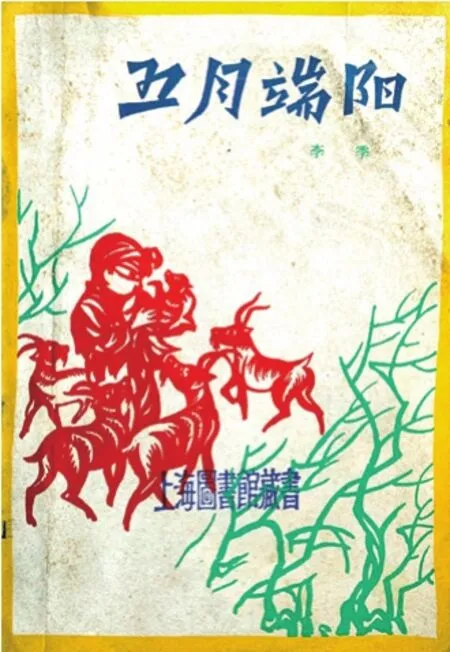

圖24 《五月端陽》(作家出版社,1959年)

圖25 《趕車傳》(作家出版社,1961年)

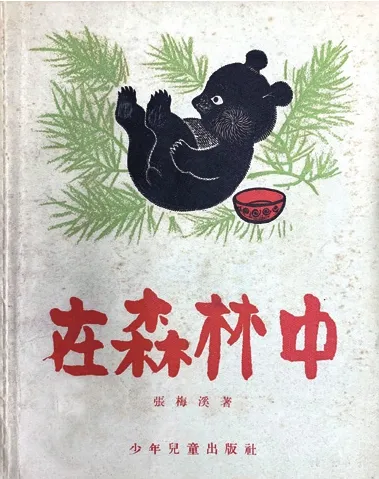

圖26 《在森林中》(少年兒童出版社,1955年)

圖27 《玉仙園》(作家出版社,1959年)

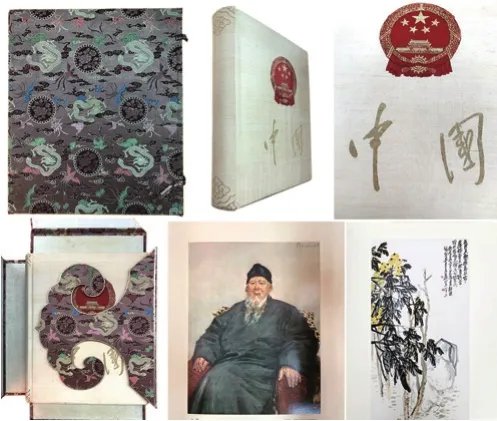

圖28 《中國》畫冊(上海人民美術出版社,1959年)

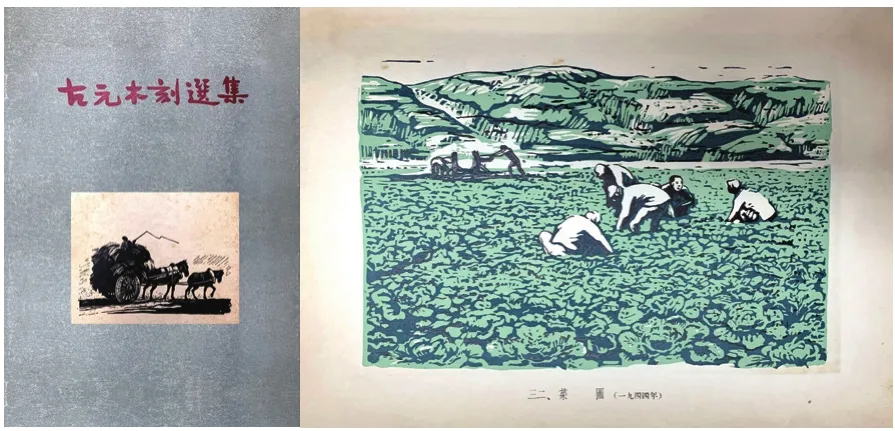

圖29 《古元木刻選集》(人民美術出版社,1952年)

2.4 任意

任意善用印制技術表達封面的藝術性,并形成了獨特的個人風格。在他的裝幀作品中,如1957年出版的《江村十論》(圖20),為中國史學問題的論文集,此書封面中間矩形部分承載文字信息,四周使用凹凸壓紋的方式表達,蓮花圖形寓意“千年蓮子”之古,使印制工藝與歷史文化、人的思想相契合,它們之間互為作用,共同生成具備視覺與觸覺、審美與閱讀合而為一的設計產物。他在封面設計表達上善于使用肌理效果呈現圖形,在實踐探索中成為個人的設計風格。1959年,他的書籍設計作品《中國貨幣史》(圖21)獲萊比錫國際書籍藝術展覽會裝幀獎銀質獎章,該書書脊采用布質材料結合精裝裝訂方式,形成沉穩古樸的整體效果,同《江村十論》的封面工藝效果相似,也使用凹凸壓紋的工藝呈現圖形處理的花卉形象,此外,內頁將需要詳細展示的圖像設計成折頁,在翻閱過程中具有形式上的創新與閱讀篇幅的滿足。

2.5 其他設計主體

20世紀50至60年代,諸多藝術家為書籍插圖藝術作出貢獻,如楊永青為《五彩路》繪制封面;彥涵為《王貴與李香香》(圖22)設計封面并做了彩色插圖,具有鮮明的木刻版畫風格;袁運甫為《李有才板話》(圖23)繪制封面與插圖;鄒雅為《五月端陽》(圖24)繪制封面與內頁插圖,輔助其成為后來經典的文學著作;版畫家古元為《趕車傳》(圖25)繪制封面,將一貫使用的木刻版畫風格延續到封面插圖的創作中;1959年參加萊比錫國際書籍藝術展覽會的獲銀質獎插圖獎作品中,黃永玉為《在森林中》(圖26)繪制的插圖,美術字與動物圖形成搭配,具有兒童讀物的天真與活潑;銅質獎插圖獎作品中,夏同光為作品《玉仙園》(圖27)做了裝幀與插畫的繪制,規則的宋體字與正方形框內的傳統繪畫組合,既體現民族風格,又使整體看起來具有設計的意味。與同時期大部分的其他書籍,出于節省成本與售價平衡的考慮,帶有彩色插圖頁單獨使用較優質的厚紙張不同,《玉仙園》文字頁與插圖頁均使用較厚的適合彩色插圖印制的紙張,彩色插圖畫質細膩,從整體上把握內頁物質材料與技術的關系。

此外,這一時期參與書籍插圖事業的還有葉淺予、李樺、蔣兆和等。可以見得,此時從事書籍設計工作的群體,仍然以美術家為主導。從封面看,在字體上,書名以雋秀有力的宋體字居多,也有根據書籍的內容特點而繪制較為特別的美術字;在插圖上,多以具有傳統特征的剪紙、木刻版畫、單色線描為主。在更加多樣化、先進的印刷與裝訂工藝產生之前,書籍在有限開型的方寸之間,依靠藝術家對圖形和文字進行繪制并將各元素進行整理,體現了此時藝術家結合書籍主題而展現的深厚繪畫功底與審美修養,以及對圖文等多項要素的整合能力。

3 集體創作的貢獻

在出版總署對出版行業全面管理的前提下,出版工作強調“統一集中”的集體力量。在全民所有制及大力發展生產的背景下,裝幀藝術家、編輯家們通過集體協作,創作出令人嘆為觀止的作品。如《中國》畫冊的封面和封套分別由張仃和邵宇設計整合;《趕車傳》的裝幀由曹潔設計,鄒雅修正;以及1959年萊比錫書展上的多個獲獎作品的裝幀設計工作,由多人分工合作完成。

在新中國成立初期,書籍的裝幀與插圖工作,主要由出版社和美術工作者相互合作共同承擔。在出版體制逐漸形成統一管理與完善分工的前提下,不論是書籍的藝術形式,還是裝幀材料的使用情況,以及內容與形式一致性等方面,都有了一定程度的提升。“走出去”的書籍逐漸擺脫“特藏”的標簽,成為大眾閱讀的商品。1959年初,中共中央決定編輯大型畫冊《中國》(圖28),向世界展示新中國成立10周年的新氣象,是較為典型的經過集體創作而呈現的作品。經過多次的開會討論,對畫冊的名稱、內容、開型、工藝等各方面細節的制定與修改,于1959年10月由外文出版社出版,分為甲、乙、丙3種六開尺寸。中共中央傾盡全力組織全國的印刷力量來制作畫冊,以北京市美術廠為主,上海全力支持配合,內容上“薄古厚今”,以圖片為主。經幾次會議決定與篩選,挑選出包括文物、革命歷程、建設和人民生活、工藝美術作品與美術作品等方面內容,黑白照片350幅,彩色照片114幅,充分表現了新中國成立10周年的成就,堪稱中國的“圖片百科全書”。甲種本在裝幀設計上傾注了一定精力,封套由邵宇主持設計,采用傳統的織錦云字套盒形式,古樸典雅之中透露著中華民族的精神文化。封面由張仃設計,材質工藝上使用緙絲織錦工藝表現國徽與毛澤東題寫的“中國”二字,展現出簡潔優雅大方的畫面;內頁以150克銅版紙為主,文物、美術作品、手工藝品的圖片根據不同性質作品使用不同紙張印刷。油畫作品用銅版紙印刷,呈現顏色飽和并且表面光滑的特征,國畫作品用啞光的仿宣紙質的特種紙印刷。作品圖片襯裱米色卡紙,四周有壓痕,每頁都將作品“嵌入”壓痕內,內頁的細節工藝表現出超越這一時代水平的精美。綜上,1959年的《中國》畫冊從裝幀設計上體現了新中國成立以來最高的印刷、工藝與裝訂水準,這種技術上的飛躍甚至在之后的20年都未被超越。與此同時,緙絲織錦、書法字體書名、藝術作品的畫作裝裱,充分體現了較強的民族特色。畫冊不僅從內容上向世界展示新中國積極進取的精神面貌與發展生產的濃厚藝術底蘊,具有較廣闊的國際視野,而且從國家層面以較大開型以及精美的裝幀將中國的書籍設計水平提升至一個新的高度。

從出版管理層面看,出版總署在出版處下設美術科負責美術設計、插圖設計等工作。盡管字體設計與版式排列這些與印刷相關的工作在此時被歸為“技術設計”范疇,由出版科擔任,但也規定“出版科忙不及時,美術科幫助”[10]。因此,美術科與出版科產生工作交集僅限于“忙不及時”的松散合作,但關于書籍外部的裝飾工作已經開始由一些固定的專業人員擔當,在掌握出版知識、印刷技術的前提下進行裝幀藝術工作,形成了設計與制作分工的初級形態。在印刷制作工藝相對單一的時期,他們賦予書籍封面濃厚的藝術氣息。還有具備一定藝術修養的藝術家兼職出版工作,也對書籍的設計實踐有不凡的貢獻。1952年由人民美術出版社出版的《古元木刻選集》(圖29)的裝幀設計,由曹潔設計,鄒雅修正,封面簡潔,用小面積的木刻作品與古元撰寫的書名組成,內頁以單頁或跨頁體現不同畫幅的藝術作品,版式統一。綜上,多名設計者共同完成書籍設計工作,體現了在新中國成立初期出版制度的統一集中管理下,集體合作的強大力量。

在新中國成立后的17年中,具有一定藝術修養和工藝美術教育下書籍設計主體以集體的力量,不論以何種原因形成集體合作的方式,他們以自身書籍裝幀專業的知識,探索書籍根據內容信息應呈現出的視覺形象。在統一的出版體制下,設計主體以個人的藝術風格結合當下印制技術,形成了此時書籍設計風格多樣與個體間團結合作的局面。

4 結語

毛澤東1956年在中共中央政治局擴大會議上提出“百花齊放、百家爭鳴”的方針,為書籍裝幀的人才培養與書籍設計的發展提供了肥沃的土壤。出版業的蓬勃發展,使出版書籍種類與數量逐年提升,較多裝幀教育家與出版工作者等群體投入到書籍設計事業,并作出專業貢獻,使書籍設計也得到了較為快速的進步,初步呈現出“百花爭妍”的態勢。

這一階段,中國出版的書籍,通過設計主體的努力,呈現出多樣的設計風格,并反映出這一時代的設計特征。第一,此時的書籍設計主體,具備一定的藝術功底與修養,在書籍的封面、插圖及美術字的創作中展現了個人獨具的藝術風格。第二,書籍作為具有文化屬性的商品,設計主體在表現藝術性的同時,能夠考慮到書籍的使用功能,形成現代設計思想。同時,由于留學生帶回國外相對先進的設計理念,書籍設計的風格上受到西方及日本等影響,開始具有了新的設計與不同風格。第三,在出版管理政策的制定下,出版信息在書籍封面、扉頁等場合實現統一的呈現內容。甚至在裝幀套色的統一管理與內頁橫排、漢語拼音的統一規定下,書籍在尺寸、版式等實現設計形式的相對“同一”,成為現代書籍設計規則化的前提。集體設計創作貢獻下的書籍,通過個體力量的整合,顯示出了超越個體力量完整的設計。新中國初期書籍設計的發展,為新中國初期文化事業的繁榮起到了積極的推動作用,同時在書籍設計方面逐漸突破“裝幀”概念的局限,開始向“整體設計”的概念轉移,為中國書籍設計事業具有國際視野奠定了堅實的基礎。