移動支付設計中用戶消費行為研究進展

——基于Web of Science 2012—2020 年相關研究文獻的分析

齊蒙

(1.廣西藝術學院,廣西南寧 530022;2.韓國東亞大學,韓國釜山 49315)

與傳統的支付渠道相比,移動支付是一種新興的電子支付形式,并且發展迅速。2010 年6 月,中國人民銀行頒布了《非金融機構支付服務管理辦法》,經過10 年的發展,非金融機構支付行業先后經歷了支付網關為主的1.0 時代,虛擬支付賬戶為主的2.0 時代,以及個人支付生態為主的3.0 時代,目前已經進入了支付即服務,以產業支付生態為主的支付4.0 時代[1]。電子商務的革命將互聯網作為動態媒介,開拓了更加廣闊的市場。支付寶、微信等一批新興的第三方支付的商業生態模式逐漸成熟,設計師所服務的產業流程、產業環境、產品量化與產品管理都在發生巨大的變化。交互設計在互聯網行業的發展過程中對消費者的決策影響力在不斷地增加。

理查德·布坎南教授在20 世紀90 年代對交互設計進行了定義:通過產品的媒介作用來創造和支持人的行為。明確指出交互設計的對象是人的行為[2]。根據理查德·布坎南交互設計以人為對象的研究觀點,以及現階段移動支付在全球范圍的發展趨勢,文章搜集近年來國內外關于移動支付系統中用戶行為的發展趨勢相關的研究文獻,對移動支付系統中用戶行為的研究現狀進行分析,以探究在移動支付設計的發展歷程中影響用戶行為因素研究的發展趨勢。

1 相關文獻的搜集與分析

1.1 基于知網的文獻搜集與篩選

圖1 2010—2020 年移動支付、行為相關論文詞頻分析

首先,在知網中對2010—2020 年這10 年間發表的論文進行移動支付和行為關鍵詞搜索,搜索出536 篇相關的文獻。然后,對這536 篇相關文獻進行關鍵詞共現網絡分析,對分析的結果進行關鍵詞篩選,只選擇出現頻次在3 次以上的關鍵詞進行逐年分析(見圖1)。

1.2 研究重點的轉移與趨勢

由圖1 可以發現,對于移動支付的用戶行為相關的論文數量在逐年增加。從對關鍵詞的分析可以看出,從2015 年開始,對移動支付用戶行為的影響因素相關的研究文獻有所增加,說明各學科的研究重點逐漸向以人為中心的方向進行轉移;2019 年,與行為相關關鍵詞的詞頻出現達到了近10 年間的最高點。說明移動支付系統中對于用戶行為的研究逐漸成為主流趨勢,用戶行為也成為移動支付設計中重要的參考對象和研究對象。

1.3 Web of Science 文獻搜索與篩選

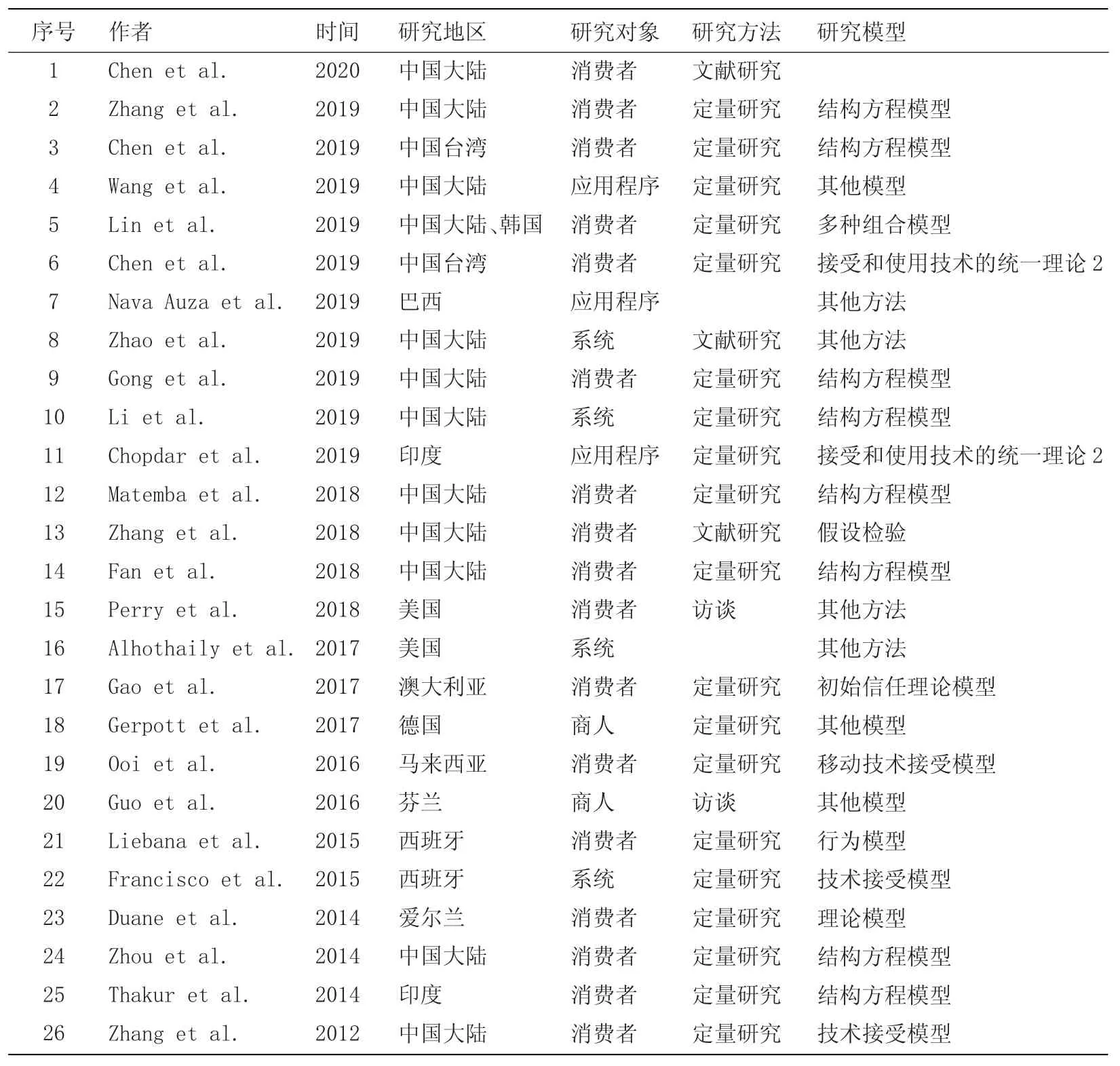

在以上對移動支付系統中用戶行為的簡單分析基礎上,從文獻研究的廣泛性和國際性出發,選擇Web of Science 文獻搜索引擎對2010—2020 年,關鍵詞為“移動支付”和“用戶行為”的相關文章進行檢索。選擇的文獻庫為Web of Science 核心收藏,在關鍵詞和核心收藏雙重搜索標準限制下,共搜索出44 篇相關的參考文獻。然后,對篩選出的44 篇文獻的題目、關鍵詞和摘要部分進行專家小組討論,對與移動支付設計無關的,以及信息重復的文章進行刪除。最后,選定了26 篇相關度較高的論文進行研究,這些文章的發表年限集中在2012—2020這9 年間(見圖2)。為了研究的便利性,對每篇文獻進行編號設置。

圖2 2010—2020 年WOS 中核心文獻發表時間

由圖2 可以看出:關于移動支付用戶行為的相關文獻發表在逐年增加,2019 年的發表數量為10 篇,占26篇文獻中38.5%,與前期在知網中的搜索文獻增長趨勢相符合。說明中國對移動支付用戶行為的相關研究熱度和國際相關研究趨勢相符。

1.4 文獻研究的地理區域

通過對文獻內容的研究地點進行分析顯示:關于亞洲地區的相關文獻遠多于其他地區,其中以中國為研究地點的文獻有14 篇(見表1),這與現階段移動支付在中國大陸的普及程度和使用程度有關。艾媒金融研究中心顯示,2019 年年底中國大陸移動支付使用用戶將達到7.3 億人,成為最大使用人群的國家,因此對于移動支付的交互設計的需求也就更大。

1.5 文獻的研究對象

美國的阿拉姆斯在《移動支付用戶體驗設計》一書中把移動支付分為消費者支付、商家服務支付、面對面支付、機構支付4 個類型[3]。由表1 還可以發現,在研究的文獻中有17 篇是以消費者作為研究對象,2 篇文獻以商家為研究對象,7 篇文獻以系統和平臺作為研究對象,說明消費者作為移動支付系統中的一個組成部分,也是最容易進行數據統計和分析的對象。

1.6 文獻的研究方法

縱觀26 篇文獻中采用的研究方法,由于研究對象的原因,更多的是采用調查問卷的方式進行數據收集和分析。為了使調研的結果更加可信,調研對象的數量都在200—900 人。其中3 篇文獻采用了對比分析的研究方法,對中國和美國、韓國的移動支付現狀、移動支付的方式分別進行對比。Zhang 等[4]通過經驗研究支付系統和信任如何影響用戶對移動支付使用的態度,以及為什么移動支付在美國和中國的發展有所不同。《了解韓國移動支付技術的可持續使用意圖:中國和韓國用戶的跨國比較》一文,則選擇影響中韓消費者使用意愿的因素作為研究對象,最終達到了更準確地預測消費者行為模式,以擴大潛在中國消費者規模的目的[5]。

1.7 文獻研究應用模型

在26 篇文獻中采用結構方程建模、技術接受模型(TAM)、接受和使用技術的統一理論(UTAUT)、接受和使用技術的統一理論2(UTAUT2)對影響移動支付用戶行為的影響因素進行模型的建立,采用假設檢驗的方法對建立的模型進行驗證。可見,在對用戶行為進行研究的過程中,TAM、UTAUT、UTAUT2 模型是使用頻率比較高的驗證方法,但是這3 種模型也有其局限性。結構方程模型是基于變量的協方差矩陣來分析變量之間關系的一種統計方法,可以同時處理潛變量和指標,但很難判斷模型是否和數據擬合;技術接受模型(TAM)是對模型構成因素驗證性分析,但是只能解釋模型中30%—40%因果關系的方差,所以模型的解釋力會遭到質疑;接受和使用技術的統一理論(UTAUT)用于探索使用群體的態度和行為意愿,但是模型中的感知易用性影響作用存在不穩定性。

表1 Web of Science 相關文獻詳細分析列表

2 用戶行為影響因素分析

為了對移動支付系統中用戶行為的發展趨勢進行深入了解和分析,根據現階段的研究發現消費者采用仍然是研究的一個流行方面,特別是技術、安全性和體系結構采用問題的研究。大量采用TAM 或此模型的變體研究,解釋了專注于技術、安全性和體系結構采用等問題。

如前所述,學者們對他們的理論進行了測試,為現有的研究模型增加了新的變量。測試了這些變量或構造,以了解移動支付用各種因素對消費者、用戶或商家采用移動支付系統意圖的影響。

文中的文獻以Web of Science 中的核心文獻為主,其學科領域涉及經濟學、管理學、計算機學、心理學、交互設計等。雖然學科領域不同,但是同樣是對移動支付系統中用戶行為作為研究對象進行建模分析,而影響用戶行為的因素同樣是交互設計中應該考慮的影響因素。

研究過程中,首先對26 篇文獻中影響移動支付系統的用戶行為的主要因素進行了提取,并列表顯示(見表2)。共計整理出59 項影響因素,然后,對59 項因素進行聚類分析,把相同的因素刪除,對相同信息和內容的因素進行了歸類。發現在各學科的研究領域中,信任因素、便利因素、安全因素、感知因素是影響移動支付系統中用戶行為涉及最多的影響要素。文化因素和服務因素是在原有的模型基礎上進行擴展后發現的新的影響因素,在影響用戶行為要素的作用上起到更重要的作用。

表2 2010—2020 年移動支付系統影響要素分析

由此可見,對于移動支付系統的用戶行為研究逐漸從設備和系統為主要研究對象逐漸向以用戶為研究對象轉移,更加注重消費者的體驗和服務過程。

3 研究結論與局限

通過對Web of Science 文獻庫中近10 年的26 篇文章進行分析可以發現:

(1)移動支付是一個復雜的系統,由用戶、商家和系統共同構建。在對移動支付行為進行研究的過程中更多的研究者以用戶作為研究主體。

(2)在對移動支付用戶行為的分析中,定性研究為輔,多采用假設檢驗定量研究的方法進行數據的采集和分析。假設檢驗是一種小概率的反證法思想,而用戶行為是人的心理和認知的一種反應,是了解人們對問題或現象的認識與態度的渠道。單一的對用戶行為使用定量研究方法會有一定的局限性。

(3)對用戶行為模型的研究基于結構方程建模、技術接受模型(TAM)、接受和使用技術的統一理論(UTAUT)、接受和使用技術的統一理論 2(UTAUT2)進行擴展研究。其研究是建立在感知有用性和感知易用性兩個主要因素的基礎之上的,進而對模型中各變量之間的關系進行關系驗證和關系強弱分析。

(4)在對用戶行為進行模型分析各過程中,研究的對象和重點逐漸從以設備和系統為主導的研究,向以用戶為重心的研究方向發展,更加注重用戶的體驗和服務過程。

與所有研究一樣,該研究也有局限性,局限于研究的重點僅僅是Web of Science 學術搜索數據庫。但是,從研究的審閱和歸類的論文來看,在同行評議的期刊中移動支付相關研究在逐年顯著增加。未來幾年,隨著中國法定數字貨幣等虛擬貨幣形式的出現,越來越多來自不同學科的研究人員將開始關注移動支付。通過利用未來研究項目產生的新興知識體系,從事移動支付系統設計和交付的利益相關者將意識到移動支付系統的潛力,并且這種系統的普遍采用將成為現實。用戶行為相關因素在移動支付系統中成為主要的研究方向,也是影響交互設計的主要因素。